Желудок млекопитающих состоит из

Пищеварительная система

Пищеварительная система млекопитающих, так же как и других позвоночных животных, представлена пищеварительным трактом и железами.

Пищеварительный тракт: рот — глотка — пищевод — желудок — тонкая кишка — толстая кишка — прямая кишка — анальное отверстие.

Пищеварительные железы выделяют вещества (ферменты), необходимые для переваривания пищи:

- слюнные железы ((4) пары) — выделяют слюну;

- печень — выделяет желчь;

- поджелудочная железа — выделяет поджелудочный сок.

Пищеварительная система млекопитающих имеет ряд особенностей.

Для млекопитающих характерны щёки и губы, которые отграничивают пространство перед зубами — предротовую полость.

Пища, захватываемая мягкими губами, откусывается и пережёвывается зубами в ротовой полости. Мускулистый язык способствует схватыванию пищи, определению ее вкуса, переворачиванию в ротовой полости. В ротовой полости пища смачивается слюной, поступающей по протокам из слюнных желез. Это облегчает её проглатывание и продвижение по пищеводу. Под влиянием слюны содержащиеся в пище сложные органические вещества (крахмал, сахар) превращаются в менее сложные.

В ротовой полости находятся зубы, которые не прирастают к челюстям, как у других позвоночных животных, а находятся в ячейках челюстей. Зубы делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные.

По пищеводу пища поступает в желудок. В его стенках имеются многочисленные железы, выделяющие пищеварительный сок.

Строение желудка зависит от вида пищи. Желудок у большинства млекопитающих однокамерный. Многокамерный желудок характерен для жвачных млекопитающих (оленей, коров, коз, овец) — он разделяется на рубец, сетку, книжку и сычуг.

Пища в рубце подвергается брожению, затем поступает в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где пережёвывается. Потом пища поступает в книжку и сычуг. В этих отделах происходит её окончательное переваривание.

Из желудка пища поступает в начальную часть тонкого кишечника — двенадцатиперстную кишку. Сюда же поступает сок из поджелудочной железы и желчь из печени, которые облегчают процесс переваривания пищи.

Из двенадцатиперстной кишки пища передвигается далее по тонкому кишечнику, где происходит всасывание питательных веществ. Остатки непереваренной пищи поступают в толстую кишку и затем удаляются наружу через анальное отверстие.

У многих зверей, питающихся грубым растительным кормом (например, у кроликов, бобров), в месте перехода тонкой кишки в толстую отходит длинная слепая кишка (у некоторых зверей с червеобразным отростком — аппендиксом). В ней под влиянием бактерий происходит изменение трудно перевариваемых веществ пищи (клетчатки).

Органы дыхания млекопитающих состоят из дыхательных путей и лёгких.

Дыхательные пути:

- носовая полость;

- гортань;

- трахея;

- бронхи.

В гортани млекопитающих имеются голосовые связки, при помощи которых звери мычат, мяукают, лают, ревут, воют, блеют. Издавая различные звуки, животные оповещают сородичей об опасности, о своём местонахождении, об отношении друг к другу.

Трахея и бронхи хорошо развиты.

В лёгких бронхи превращаются в тонкие бронхиолы, заканчивающиеся тонкостенными пузырьками, густо оплетёнными капиллярами, — альвеолами (за счёт них поверхность лёгких в (50)–(100) раз больше всей поверхности кожи млекопитающего).

Газообмен происходит в альвеолах лёгких.

Вдох и выдох осуществляются при участии межрёберных мышц и диафрагмы.

Дыхательный центр расположен в продолговатом мозге. После его возбуждения последовательно происходят следующие процессы:

сокращение межрёберных мышц и диафрагмы;

увеличение объёма лёгких;

обогащение крови кислородом в альвеолах лёгких и освобождение её от избытка углекислого газа;

расслабление межрёберных мышц;

- уменьшение лёгких в объёме и удаление из них воздуха.

Дыхательная система участвует и в терморегуляции. Виды, у которых потовые железы развиты слабо, испаряют воду с поверхности языка. Так в жаркую погоду количество выдыхаемого за (1) минуту воздуха у собак возрастает примерно в (30) раз. В результате увеличивается и количество испаряемой воды.

Кровеносная система замкнутая, состоит из четырёхкамерного сердца и сосудов. Два круга кровообращения.

Сердце млекопитающих имеет полную перегородку и состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков.

В сердце кровь не смешивается, она полностью разделена на венозную (в правой части сердца) и артериальную (в левой части сердца), и органы омываются чистой артериальной кровью.

Имеется только левая дуга аорты, отходящая от левого желудочка, стенки которого толще, чем у правого.

При движении по телу кровь проходит два круга: большой круг — от левого желудочка сердца по всему телу до правого предсердия; малый (лёгочный) круг — от правого желудочка сердца через лёгкие до левого предсердия.

Венозная кровь собирается от внутренних органов в воротную вену печени, а затем в заднюю (нижнюю) полую вену. От головы венозная кровь возвращается в сердце по верхней полой вене.

У млекопитающих высокий уровень обмена веществ. Млекопитающие, как и птицы, — теплокровные животные.

Теплокровные животные — это животные с постоянной температурой тела, которая не зависит от температуры окружающей среды.

Выделительная система представлена парными тазовыми почками (имеющими бобовидную форму). Образующаяся в них моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, а из него по мочеиспускательному каналу — наружу.

В отличие от других позвоночных у млекопитающих особого развития достигает передний мозг (большие полушария). Его кора, образованная несколькими слоями тел нервных клеток, покрывает весь передний мозг. У большинства видов млекопитающих она образует мозговые складки и извилины с глубокими бороздами.

Высокоразвитый головной мозг обеспечивает высокий уровень нервной деятельности, сложное приспособительное поведение млекопитающих.

Например, животное отвечает реакцией настораживания или прислушивания на любые новые раздражители (поворачивает голову, глаза и уши в сторону нового объекта или раздражителя) — это ориентировочный рефлекс. Центр ориентировочных рефлексов находится в среднем мозге.

Поведение млекопитающих определяется не только сложными инстинктами, но и высшей нервной деятельностью (ВНД), связанной с быстрым образованием условных рефлексов. Условные рефлексы формируются в коре больших полушарий головного мозга.

Млекопитающие, как и другие животные, ориентируются в пространстве, находят пищу, замечают опасность с помощью органов обоняния, слуха, зрения, осязания и вкуса.

Большинство наземных млекопитающих обладает тонким обонянием (у многих из них обоняние имеет важное значение при поиске пищи).

Органы слуха хорошо развиты.

У Млекопитающих появляется наружный слуховой проход и ушная раковина (наружное ухо). Млекопитающие улавливают звуки ушными раковинами (многие животные имеют подвижные ушные раковины и поворачивают их в том направлении, откуда исходит звук).

За барабанной перепонкой, в среднем ухе расположены три слуховые косточки — молоточек, наковальня и стремечко.

Органы зрения (глаза) имеют два кожистых века с ресницами (прозрачная мигательная перепонка, как это было у пресмыкающихся и птиц, недоразвита).

Острота зрения и степень развития глаз у млекопитающих связаны с условиями существования. Особенно большие глаза имеют те, кто ведёт ночной образ жизни, а также обитатели открытых ландшафтов (лошади, зебры, антилопы).

Различать многие цвета способны лишь обезьяны.

Органы осязания представлены вибриссами — осязательными волосами.

Источники:

Биология. Животные. 7 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. — М.: Дрофа.

Трайтак Д. И., Суматохин С. В. Биология. Животные. 7 класс. — М.: Мнемозина.

Никишов А. И., Шарова И. Х. Биология. Животные. 7 класс. — М.: Владос.

Константинов В. М., Бабенко В. Г., Кучменко B. C. / Под ред. Константинова В. М. Биология. 7 класс. — Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ.

https://cdo-bio.ru/zoologiya

https://school-collection.edu.ru

https://zmmu.msu.ru

https://biolicey2vrn.ru

https://mainecoon-club.ru

https://www.eurocatfancy.de/ru1/nav/about-cats/cat-anatomy/ear.asp

Источник

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ìëåêîïèòàþùèõ ïðåäñòàâëåíà âî ìíîæåñòâå ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ.

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ìëåêîïèòàþùèõ ïðåäñòàâëåíà âî ìíîæåñòâå ðàçëè÷íûõ âàðèàíòîâ.

Íà å¸ ñòðîåíèå îêàçûâàåò âëèÿíèå â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîòðåáëÿåìàÿ ïèùà.

Ñêàæåì, ñðåäè íàñåêîìûõ ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà íå èìååò ñåðü¸çíûõ ðàçëè÷èé ó õèùíèêîâ è ðàñòèòåëüíîÿäíûõ (êðîìå ñòðîåíèÿ ÷åëþñòåé; âïðî÷åì, ó êîëþùå-ñîñóùèõ âèäîâ äàæå ðîòîâîé àïïàðàò îäíîòèïíûé); à âîò îðãàíèçàöèÿ ïèùåâàðåíèÿ ó õèùíûõ è òðàâîÿäíûõ æèâîòíûõ ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, äâå áîëüøèå ðàçíèöû.

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ìëåêîïèòàþùèõ ñîñòîèò èç äâóõ áîëüøèõ îòäåëîâ:

- Ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò;

- Ïèùåâàðèòåëüíûå æåëåçû.

Ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýëåìåíòîâ:

- Ðîòîâàÿ ïîëîñòü è ãëîòêà;

- Ïèùåâîä;

- Æåëóäîê;

- Êèøå÷íèê.

Ïèùåâàðèòåëüíûé òðàêò ìëåêîïèòàþùèõ áîëåå äëèííûé è äèôôåðåíöèðîâàííûé, ÷åì àíàëîãè÷íàÿ ñèñòåìà ó äðóãèõ ãðóïï ïîçâîíî÷íûõ. Êðîìå òîãî, â í¸ì ñîäåðæèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñèìáèîòè÷åñêèõ îðãàíèçìîâ áàêòåðèé, ãðèáîâ, ïðîñòåéøèõ è äð., êîòîðûå ïîìîãàþò ìëåêîïèòàþùèì ðàñùåïëÿòü ïèùåâûå êîìïîíåíòû.

Òîëüêî ó ìëåêîïèòàþùèõ èìåþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèå ìÿãêèå îáðàçîâàíèÿ ãóáû. Âïðî÷åì, èõ íåò ó îäíîïðîõîäíûõ (óòêîíîñû, åõèäíû), à ó êèòîâ ãóáû ñëàáîðàçâèòûå è ìàëîïîäâèæíûå.

Çóáû èìåþòñÿ ó áîëüøèíñòâà ìëåêîïèòàþùèõ, êðîìå îäíîïðîõîäíûõ, ìóðàâüåäîâ, ïàíãîëèíîâ è óñàòûõ êèòîâ.

Çóáû ìëåêîïèòàþùèõ äèôôåðåíöèðîâàíû íà ðåçöû, êëûêè, ïðåäêîðåííûå è êîðåííûå; òàêàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ÿâëÿåòñÿ äëÿ íèõ îäíèì èç îïðåäåëÿþùèõ ïðèçíàêîâ: «íàñòîÿùèìè» ìëåêîïèòàþùèìè ñ÷èòàþòñÿ òîëüêî òå äðåâíèå ïåðåõîäíûå îðãàíèçìû, çóáû êîòîðûõ èìåëè òàêîå ðàçäåëåíèå.

Íàçâàííûé êîìïëåêò çóáîâ ýòî íàèáîëåå ïîëíàÿ «âåðñèÿ»: òàê, ó ãðûçóíîâ ðàçâèòû ãëàâíûì îáðàçîì ðåçöû, à îñòàëüíûå îòñóòñòâóþò èëè ðåäóöèðîâàíû. Ó õèùíûõ ìëåêîïèòàþùèõ óñèëåííîå ðàçâèòèå ïîëó÷èëè êëûêè, à ó òðàâîÿäíûõ êîðåííûå çóáû.

ñòðîåíèå ìëåêîïèòàþùèõ ôîòî

Çóáàìè ìëåêîïèòàþùèå ðàçðûâàþò è ïåðåæ¸âûâàþò ïèùó, êîòîðàÿ ïðè ýòîì ñìà÷èâàåòñÿ ñëþíîé. Ñëþíà ðàñùåïëÿåò ñëîæíûå óãëåâîäû íà áîëåå ïðîñòûå âåùåñòâà è îáëåã÷àåò ïðîãëàòûâàíèå ïèùè.

×åëþñòè ìëåêîïèòàþùèõ îòëè÷àþòñÿ áîëüøîé ïîäâèæíîñòüþ.

Îäíàêî ó ðàçíûõ ãðóïï æèâîòíûõ îíà íåîäèíàêîâà. Íåêîòîðûå õèùíèêè óìåþò äâèãàòü ÷åëþñòÿìè òîëüêî ââåðõ è âíèç, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò òùàòåëüíîìó ïåðåæ¸âûâàíèþ ïèùè. Íàïðîòèâ, ó òðàâîÿäíûõ ÷åëþñòè äâèæóòñÿ â ðàçíûå ñòîðîíû.

Æåëóäîê ó áîëüøèíñòâà ìëåêîïèòàþùèõ ïðîñòîé, îäíîêàìåðíûé. Îäíàêî åñòü öåëûå ãðóïïû æèâîòíûõ, æåëóäîê êîòîðûõ èìååò ñëîæíîå ñòðîåíèå; ýòè æèâîòíûå ïèòàþòñÿ òðóäíîóñâàèâàåìîé ïèùåé, êîòîðàÿ íóæäàåòñÿ â äîïîëíèòåëüíîé îáðàáîòêå.

Ñàìûé ñëîæíûé òèï æåëóäêà ó æâà÷íûõ: îí èìååò öåëûõ ÷åòûðå îòäåëà, â ïåðâûõ òð¸õ èç êîòîðûõ ïèùà ïîäâåðãàåòñÿ áðîæåíèþ; òîëüêî â ÷åòâ¸ðòîì îòäåëå åñòü ïèùåâàðèòåëüíûå æåëåçû è æåëóäî÷íûé ñîê, òóäà ïîñòóïàåò ïèùà, ïîëíîñòüþ ãîòîâàÿ ê îêîí÷àòåëüíîìó ïåðåâàðèâàíèþ.

Êèøå÷íèê ìëåêîïèòàþùèõ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà òîëñòûé è òîíêèé. Òîëñòûé, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîñòîèò èç ïðÿìîé, îáîäî÷íîé è ñëåïîé êèøîê. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïèùè ïåðåâàðèâàåòñÿ â òîíêîì êèøå÷íèêå, ÷åðåç ñòåíêè êîòîðîãî ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà ïîñòóïàþò â êðîâü. Îñòàâøàÿñÿ ïèùà ïåðåõîäèò â òîëñòûé êèøå÷íèê, ãäå ïîäâåðãàåòñÿ áðîæåíèþ, òàì ñîñðåäîòî÷åíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îðãàíèçìîâ-ñèìáèîíòîâ.

Ñëåïàÿ êèøêà ó ïëîòîÿäíûõ âèäîâ ñëàáî ðàçâèòà èëè ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóåò, à ó òðàâîÿäíûõ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âàæíûõ ÷àñòåé ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû: â íåé ñîäåðæàòñÿ ôåðìåíòû, ðàñùåïëÿþùèå æ¸ñòêóþ êëåò÷àòêó. Ñëåïàÿ êèøêà òðàâîÿäíûõ ìîæåò äîñòèãàòü âíóøèòåëüíûõ ðàçìåðîâ òàê, ó ëîøàäè å¸ äëèíà ðàâíÿåòñÿ 1 ìåòðó.

Ó ÷åëîâåêà ñëåïàÿ êèøêà ñîâñåì íåáîëüøàÿ íå ïðåâûøàåò 8,5 ñì. íåêîòîðûå íåïîëíîçóáûå èìåþò äâå ñëåïûå êèøêè, à äàìàíû ñðàçó òðè.

Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ñèñòåìà ñëîíîâ òàêîâà, ÷òî îíà íå â ñîñòîÿíèè ñ ïåðâîãî ðàçà óñâîèòü æ¸ñòêóþ ðàñòèòåëüíóþ ïèùó. Ïîýòîìó ñëîíû ïóñêàþò íåäîïåðåâàðåííóþ ïèùó «ïî âòîðîìó êðóãó», ïîåäàÿ ñîáñòâåííûå ýêñêðåìåíòû, êîòîðûå ïîõîæè íà âëàæíóþ òðàâó è ïðàêòè÷åñêè íå âîíÿþò.

Äåò¸íûøè ñëîíîâ è âîâñå ïèòàþòñÿ òîëüêî ýêñêðåìåíòàìè ðîäèòåëåé, ïîêà èõ ñîáñòâåííûé êèøå÷íèê íå îêðåïíåò.

Íå÷òî ïîõîæåå èìååòñÿ è ó æâà÷íûõ. Ðàçæ¸âàííàÿ è ïðîãëî÷åííàÿ ïîðöèÿ òðàâû îòðûãèâàåòñÿ îáðàòíî â ðîò, ãäå ïîäâåðãàåòñÿ âòîðè÷íîìó ïåðåæ¸âûâàíèþ.

Источник

Органы пищеварения. Ротовая полость. Кишечник начинается ротовой полостью (cavum oris), величина и форма которой различны у разных млекопитающих. Так, летучие мыши и хищники обладают относительно обширной ротовой полостью, у муравьеда она сужена и мала. Для млекопитающих характерно наличие мясистых, снабженных мускулами губ. Между губами и зубами находится полость, называемая преддверием рта (vestibulum oris). У многих грызунов и обезьян преддверие расширяется кзади в защечные мешки. У хомяка (Gricetus cricetus) эти мешки так велики, что, будучи набиты пищевым запасом, они доходят до груди и подтягиваются назад особым мускулом, прикрепляющимся к поперечному отростку II поясничного позвонка.

Органы пищеварения. Ротовая полость. Кишечник начинается ротовой полостью (cavum oris), величина и форма которой различны у разных млекопитающих. Так, летучие мыши и хищники обладают относительно обширной ротовой полостью, у муравьеда она сужена и мала. Для млекопитающих характерно наличие мясистых, снабженных мускулами губ. Между губами и зубами находится полость, называемая преддверием рта (vestibulum oris). У многих грызунов и обезьян преддверие расширяется кзади в защечные мешки. У хомяка (Gricetus cricetus) эти мешки так велики, что, будучи набиты пищевым запасом, они доходят до груди и подтягиваются назад особым мускулом, прикрепляющимся к поперечному отростку II поясничного позвонка.

В систематике млекопитающих большое значение имеет строение губ. Так, верхняя губа иногда удлиняется вместе с носом в хобот (свинья, тапир, слон), то же явление отмечается у некоторых насекомоядных (выхухоль, землеройка). У носорогов утолщена и длинна только одна верхняя губа; у зайцев она расщеплена па два отдела.

Ротовая полость разделяется у зверей твердым небом на: 1) верхний дыхательный отдел (носоглоточный ход) и 2) нижний отдел, называемый вторичной ротовой полостью. Позади твердого неба свешивается складка мягкого неба, которое отграничивает ротовую полость от собственно глотки. У некоторых высших обезьян и у человека от складки мягкого неба свешивается вниз небольшой выступ, называемый язычком.

Описание строения зубов и их общего расположения дано нами выше. Здесь мы затронем вопрос об эволюционном процессе постепенного усложнения зубной структуры. Этот вопрос пытаются объяснить различными гипотезами. Прежде пользовалась широким признанием гипотеза слияния (конкреций),

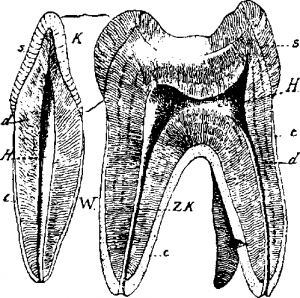

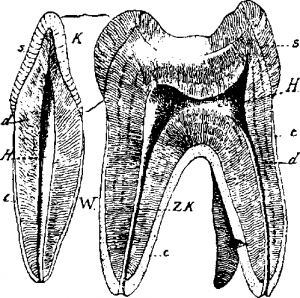

Рис. 1 . Продольный разрез через резец и коренной зуб человека.

К—крона; W—корень; S—эмаль; d—дентин; с—цемент; Н—полость зуба; ZK—канал зуба.

поддерживаемая Мажито, Годри и Дыбовским. По этой теории, коренные зубы млекопитающих образовались путем слияния известного количества простых конических зубов, построенных по типу таковых у рептилий. В настоящее время большинство палеонтологов и зоологов приняло другую гипотезу, принадлежащую Копу и Осборну. Согласно положениям, выдвинутым этими натуралистами, сложная структура зубов многих современных млекопитающих выработалась путем преобразования простых конических зубов. Простые конические (г а п л о д о н т н ы е) зубы (рис. 2, А) претерпевали усложнения: впереди главной вершины и позади нее, на основном кольцевом валике зуба (cingulum), появились добавочные маленькие вершинки. Эта стадия усложняющегося конического зуба называется протодонтной. Добавочные вершинки постепенно вырастают, и зуб становится трехвершинны м, причем все вершины распределяются в одной продольной плоскости(рис. 2, В). Зуб превращается в трехзубчатый, илит риконодонт ны й (например, у юрских млекопитающих). Средняя вершина зубов верхней челюсти носит название протоконуса (рис. 2,5, р), а нижнечелюстных зубов—протоконида (рис. 2, Z, pd); передняя добавочная вершина соответственно—п араконуса ипараконида, задняя—метаконуса и метаконида (рис 2 pa, m, pad, md).

Рис. 2. Относительное расположение зубов верхней и нижней челюсти, коронки которых имеют различное строение.

А—гаплодонтная система; В—триконодонтная (+Amphilestes—юрское млекопитающее); С—триконодонтное (+Spalacotherium—юрское млекопитающее); D—в верхней челюсти триконодонтная система, в нижней — туберкуло — секториальная с талонидом и гипоконидом hd (юрское млекопитающее); Е—такое же строение с прибавкой талонида (верхнемеловое млекопитающее); F-такое же строение, но осложненное наличием гипбконуса t (эоценовое млекопитающее); G—в верхней и нижней челюсти шести-бугорчатые зубы. Зубы верхней челюсти изображены черным цветом.

Затем усложнение зуба идет по линии смещения вершин: в зубах верхнечелюстных средняя вершина (protoconus) сдвигается внутрь, а передняя и задняя—наружу; в нижнечелюстных зубах протоконид отодвигается кнаружи, а передняя и задняя вершины—кнутри, т. е. происходит процесс, обратный процессу, наблюдаемому в зубах верхней челюсти. Теперь вершины зуба распределяются по углам треугольника, и зубы получают трехбугорчатую или тритуберкулярную структуру (рис. 254, С).

Дальнейшие осложнения зубов проявляются в образовании особого округлого выроста позади основания коронки. Этот вырост именуется пяткой. В зубах нижней челюсти она обнаруживается ранее и называется здесь талонидом, в верхнечелюстных зубах—талоном (рис. 2, Z), Е). На пятке обнаруживается в различной степени развитый бугорок; на нижнечелюстных зубах он называется гипоконидом (рис. 2, Z), hd), на верхнечелюстных—гипоконом. Если вершины такого зуба соединяются между собой режущими краями, то подобный тип зубной структуры называется режущим (сакториальным или секодонтным). Он свойственен многим хищникам. Иногда вершины у зубов описываемого типа бывают на конце тупыми, тогда мы получаем тупобугорчатый или бунодонтный зуб. Бугор на талоне может достигнуть размеров трех остальных бугров, что обусловливает появление четырехбугорчатого (квадритуберкулярного) зуба. Число бугров может в дальнейшем увеличиваться, достигая шести.

Номенклатура этих бугров, по Осборну, такова;

Для зубов верхней челюсти

Protoconus—передний внутренний зубец. Paraconus—передний внешний зубец. Metaconus—задний внешний зубец. Protoconulus—передний промежуточный зубец. Metaconulus—задний промежуточный зубец. Hypoconus—задний внутренний зубец.

Для зубов нижней челюсти

Ptotoconid—передний наружный зубец. Paratfonid—передний внутренний зубец. Metaconid—передний промежуточный зубец. Hypoconid—задний наружный зубец. Entoconid—задний промежуточный зубец. Hypoconulid—задний внутренний зубец.

В четырехбугорчатом зубе передние и задние бугры могут соединяться попарно, образуя поперечные гребни. Такой зуб с двумя поперечными гребнями, свойственный тапиру, называется билофодонтным. Два поперечно посаженных гребня в коренном зубе у носорога соединяются гребнем, идущим вдоль наружной стенки. Зубы лошади представляют собой результат постепенного усложнения зубов билофодонтного типа. Путем постепенного численного увеличения поперечно посаженных поперечных гребней вырабатывается полилофодонтный тип зуба, свойственный слонам. При этом гребни вытягиваются в пластины и наблюдается правильное чередование цемента, эмали и дентина. Из четырехбугорчатого типа зубов получаются путем некоторых изменений и специализаций лунчатый или се лено донтный тип зубов жвачных.

Наконец, отметим, что зубы травоядных, подверженные процессу продолжительного стирания, приобретают длительный рост; корни у подобных зубов не развиваются и сами зубы преобразовываются в длинные прямоугольные или цилиндрические гипселодонтные зубы (вместо относительно укороченных, снабженных корнями и коронками брахиодонтных зубов).

Палеонтология дает нам прекрасные картины эволюции, иллюстрирующие этот процесс осложнения.

Если снашивание зубов, обладающих постоянным ростом, относительно ослаблено, то зубы могут достигать огромной величины (например, одиночный верхний клык у нарвал а—Monodon, клыки укабарги, у моржей, верхние крайние резцы у слонов и пр.).

Сравнительно у немногих млекопитающих зубы отсутствуют. Их нет, например, у ехидны; интересно, что у этого животного отмечается эмбриональная закладка зубов. Мы не находим зубов у ящеров и муравьедов (из неполнозубых); зубы отсутствуют у некоторых китов (Mystacocoeti). Интересно, что у последних отмечена закладка зубов у зародыша; однако зубы останавливаются в своем развитии и исчезают.

Количество зубов сильно вариирует. У млекопитающих с гомодонтной зубной системой численность зубов иногда бывает весьма значительна. Так, у одного из броненосцев p. Priodontes насчитывается от 80 до 100 зубов, у дельфинов—до 200.

У млекопитающих с гетеродонтными зубами наибольшим числом их обладают сумчатый муравьед (Myrmecobius fasciatus), у которого 52 зуба, и южноафриканская длинноухая лисица с 48 зубами. У некоторых гетеродонт-ных зверей, у которых смена зубов происходит в течение всей жизни (у ламантина), в каждой половине челюсти может меняться до 20 и более зубов (полифиодонтная смена зубов).

Для упрощения перечисления зубов установлены наглядные графические зубные формулы.В числителе подобных формул пишут зубы верхней челюсти, в знаменателе—нижней. Зубы сокращенно обозначаются: резцы (incisivi)—i; клыки (canini)—с; ложнокоренные (praemolares)—р; настоящие коренные (molares)—m.

Число зубов может резко сокращаться. Так, например, у австралийской плавающей крысы (Hydromys) общее число зубов только 12; зубная формула: i 1:1 ; m2:2 = (12). В этой формуле графически представлено расположение зубов только в одной половине челюсти, сумма дается для зубов двух челюстей и потому символически ставится в скобки.

Смена зубов. В общей части этой книги было отмечено, что у млекопитающих наблюдаются различные смены зубов. Если постоянной системе предшествует молочная, то мы говорим о дифиодонтизме зубной системы.

Обычно лишь часть постоянных зубов имеет своих молочных предшественников. Так, у хищных млекопитающих имеются молочные резцы, клыки и ложнокоренные. Коренные, как правил о, у зверей не сменяются. Из гетеродонтных млекопитающих у крысы и Hydromys отсутствует смена каких-либо зубов, т. е. зубная система у них монофиодонтная. Эта особенность свойственна огромному большинству зверей с гомодонтными зубами (за исключением броненосцев и капского трубкозуба—Orycteropus). Наконец, полифиодонтизм, т. е. неоднократно повторяющаяся в течение жизни особи смена зубов, свойственен относительно немногим млекопитающим (например, ламайтину).

Язык млекопитающих

На дне ротовой полости помещается подвижный язык, снабженный собственной мускулатурой. Язык богат железами и несет на своей поверхности сосочки, частью чувствительные (с вкусовыми почками), частью ороговевшие. Сильное ороговение дорзальной поверхности языка отмечается, например, у хищных млекопитающих. У полуобезьян под собственно языком хорошо заметен языковедный выступ (sublingua), поддерживаемый хрящом; у летучих мышеи под языком намечается фасетовидная у переднего края складка слизистой оболочки («Schwirzunge» немецких авторов). У некоторых зверей (например, у муравьеда) язык червеобразен и достигает очень значительной длины.

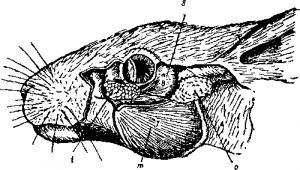

Рис. 3 . Голова кролика сбоку

Железы ротовой полости достигают большого развития. Кроме мелких слизистых желез (как губные, щечные, небные, язычные) , имеется ряд крупных слюнных желез (подъязычная, подчелюстная, околоушная; рис 3 ). Из этих желез первые три, по-видимому, представляют результат диференцировки подъязычной железы рептилий; околоушные железы—новое приобретение млекопитающих (рис. 3 , о).

Глотка. Позади ротовой полости расположена глотка, разделенная мягким небом на два отдела: верхний носовой и нижний ротовой. Спереди в носовую часть глотки открываются две задние ноздри, а по бокам—отверстия евстахиевых труб. У свободного края мягкого неба носовой отдел глотки переходит в ротовой. В нижней части ротового отдела щедевидное отверстие ведет в гортань и дыхательное горло. Отверстие гортани спереди защищено ложковидной лопастью хряща н ад гортанника (epiglottis).

Пищевод

Выше и позади надгортанника глотка переходит в ппщевод (рис. 4 , 7), характеризующийся внутренней выстилкой многослойного эпителия. Мускульные стенки пищевода слагаются из гладких волокон. У некоторых млекопитающих можно проследить, как поперечнополосатые мускулы глоточной области постепенно проникают в дистальные части пищевода (у грызунов, хищников, слонов). Это явление особенно резко развито у жвачных; у них оно стоит в связи со способностью названных животных к произвольному антиперистальтическому сокращению кишечника.

Желудок

У млекопитающих желудок характеризуется значительным количеством особо диференцированных желез. По гистологическому строению и по характеру секрета различают кардиальные, донные и пилорические железы.

Наиболее просто устроен желудок однопроходных, у которых он лишен желез и выстлан плоским многослойным эпителием, как пищевод. В более сложном по структуре желудке прочих млекопитающих мы различаем части: 1) кардиальную, прилегающую к пищеводу, 2) доннуюи 3) граничащую с кишкой—пилорическую.

Рис. 4 . Анатомия самки кролика (схема).

1—трахея; 2—ремная вена; 3—сонная артерия; 4 — дуга аорты; 5 —желудочек сердца г 6—легкое; 7—пищевод; 8—брюшная аорта г 9—желудок; 10—надпочка; 11—почка; 12 — яичник; 13—яйцевод; 14—задняя полая вена; 15—матка; 16—мочеточник; 17—влагалище; 18—половое отверстие; 19—заднепроходное отверстие; 20—прямая кишка; 21—селезенка, 22—толстая кишка; 23—тонкая кишка; 24— поджелудочная железа; 25—слепая кишка; 26—печень; 27—мочеполовой синус.

У большинства млекопитающих желудок имеет форму простого мешка, своей длинной осью расположенного поперек тела животного (например, у кролика, суслика). У других млекопитающих хорошо намечаются наружные перетяжки желудка (например, у хомяка, у различных копытных). Особенно сложен желудок жвачных. У коровы, принадлежащей к жвачным, пища первоначально только смачивается слюной и глотается непережеванной. Затем пища отрыгивается небольшими комками обратно в рот, где окончательно перетирается коренными зубами. Корова медленно щиплет траву и постепенно заглатывает ее в первый, самый крупный отдел своего сложного желудка— рубец (rumen). Здесь пища мокнет некоторое время и переходит в следующий отдел желудка — сетку (reticulum), имеющую ячеистые внутренние стенки. Набив травой первые отделы желудка, корова спокойно ложится на землю, после чего наступает дальнейший процесс пищеварения. В сетке пищевые комки формируются в небольшие скопления, которые отрыгиваются обратно в рот. Совершенно пережеванная пища в виде жидкой массы снова заглатывается и на этот раз поступает прямо в третий отдел желудка — листанью, или книжку (psalterium). Отметим, что пищевод соединяется с листаньей узким желобком, через просвет которого может проходить только жидкая пища. Этим объясняется тот факт, что при первом заглатывании крупные пищевые комки наполняют рубец, но не листанью. Слизистые оболочки внутренних стенок листаньи образуют продольные складки, подобные страницам развернутой книжки; через эти складки процеживается пища в четвертый отдел сложного желудка—с ы ч у г(abomasus), стенки которого выделяют желудочный сок, окончательно переваривающий пищу.

Кишечник млекопитающих

За пилорическим отделом желудка следует первая часть тонких кишок, образующих v-образную петлю, называемую двенадцатиперстной кишкой. В месте соединения толстых и тонких кишок находится очень широкая и длинная слепая кишка, несущая на своей поверхности спиральные перехваты (рис. 256, 25); на конце слепой кишки помещается маленький пальцевидный червеобразный отросток. Толстая кишка имеет вид широкой трубки со складчатыми стенками (рис. 4 , 22). Задний отдел толстых кишок несет гладкие стенки и называется прямой кишкой (рис. 4 , 20). Кишки прикреплены по всей длине складкой брюшины (мезентерием) к спинной стенке брюшной полости. У хищных млекопитающих кишечник значительно короче, чем у травоядных. Сильно вариирует строение слепой кишки. Она крайне мала у однопроходных, совершенно отсутствует у плотоядных сумчатых; у копытных хорошо развита (за исключением бегемота, у которого слепая кишка редуцирована). У полуобезьян имеется хорошо заметная слепая кишка, тогда как у приматов она очень коротка; например, у человека от слепой кишки сохраняется лишь небольшой выступ счервеобразным отростком. Отметим, что у людей этот отросток иногда зарастает и может считаться рудиментарным образованием.

Пищеварительные железы. Пятилопастная печень прикреплена складкой брюшины к нижней стенке диафрагмы (рис. 4 , 26); имеется тонкостенный желчный пузырь.Общий желчный проток (ductus choledochus), впадающий в двенадцатиперстную кишку близ ее пилорического отверстия, слагается из слияния желчного протока от пузыря (ductus cysticus) и из печеночных протоков (ducti hepatici), идущих от разных частей печени.

Поджелудочная железа расположена в складке брюшины, натянутой в петле двенадцатиперстной кишки (рис. 4 , 24).

Статья на тему Органы пищеварения млекопитающих

Источник