Желудок лопнул от чего

Желудочное кровотечение – это истечение крови из поврежденных сосудов желудка в просвет органа. В зависимости от интенсивности может проявляться слабостью, головокружением, анемией, рвотой «кофейной гущей», черным стулом. Заподозрить желудочное кровотечение можно на основании анамнеза и клинических анализов, но точно поставить диагноз возможно только после проведения эзофагогастродуоденоскопии. Лечение при незначительных геморрагиях консервативное (гемостатики, переливание свежезамороженной плазмы и т. д.), при профузных – только хирургическое (эндоскопическая коагуляция, клипирование, расширенная операция).

Общие сведения

Желудочное кровотечение – опасное осложнение многих заболеваний не только желудочно-кишечного тракта, но и свертывающей системы крови, других систем организма. Частота патологии в мире составляет примерно 170 случаев на 100 тысяч человек взрослого населения. Раньше считалось, что основная причина развития желудочной геморрагии – язвенная болезнь.

Однако, несмотря на разработку новых успешных методов лечения этого заболевания, частота кровотечений из данного отдела ЖКТ за последние двадцать лет остается неизменной. Это связывают с большим выбором различных лекарственных препаратов, их бесконтрольным приемом, из-за чего на первое место среди причин желудочно-кишечных кровотечений вышли лекарственные эрозии и изъязвления слизистой желудка. Летальность колеблется от 4% до 26%, это осложнение является лидером среди причин экстренной госпитализации в стационар.

Желудочное кровотечение

Причины

Долгие годы язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки оставалась основным причинным фактором развития желудочных кровотечений. В последние годы заболеваемость язвенной болезнью значительно снизилась, однако сохраняющаяся высокая стрессовая напряженность в обществе, низкая медицинская грамотность населения, бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств привели к неожиданному росту частоты желудочных кровотечений практически в три раза.

Сегодня основными причинами патологии являются неязвенные поражения слизистой желудка: лекарственные эрозии, стрессовые поражения, синдром Меллори-Вейса. К образованию кровоточащих язв может приводить хроническая почечная недостаточность. К другим причинам относят ишемию слизистой желудка на фоне сердечно-сосудистых заболеваний, цирроз печени, злокачественные новообразования (а также сопутствующую им химиотерапию), химические и физические ожоги слизистой желудка. Провоцировать развитие кровотечений из ЖКТ могут черепно-мозговые травмы, шок, значительное общее переохлаждение, сепсис, тяжелый психоэмоциональный стресс, инфаркт миокарда, гиперпаратиреоз, терминальная онкопатология.

Факторами риска летальности являются возраст пациента старше 60 лет; низкое артериальное давление, выраженная брадикардия либо тахикардия (особенно опасно сочетание гипотензии с тахикардией); хроническая недостаточность функции сердца, печени, почек, легких; нарушения сознания; длительное предшествующее лечение антикоагулянтами и антиагрегантами. Доказано, что у пациентов, не прошедших курс антихеликобактерной терапии, риск повторного кровотечения в течение последующих 2-х лет составляет практически 100%.

Классификация

Желудочное кровотечение может быть острым и хроническим. Острая геморрагия обычно обильная, быстро приводит к ухудшению состояния больного, требует немедленного начала интенсивной терапии. Хроническое кровотечение необильное, вызывает постепенную анемизацию, может никак не проявляться, кроме умеренной слабости и утомляемости.

Патология может быть скрытой и явной. Скрытое кровотечение не имеет выраженной клиники, пациент может долгое время о нем не подозревать. Подтвердить наличие данного состояния может анализ кала на скрытую кровь. Явное кровотечение обычно проявляется кровавой рвотой, меленой, симптомами выраженной анемии. По тяжести кровопотери различают геморрагию легкой, средней и тяжелой степени.

Симптомы желудочного кровотечения

Клиника во многом зависит от интенсивности и длительности геморрагии. Кратковременные неинтенсивные кровотечения могут проявляться только головокружениями при смене положения тела, мельканием мушек перед глазами, слабостью. При кровопотере средней интенсивности кровь скапливается в полости желудка, частично попадает в двенадцатиперстную кишку. Под воздействием желудочного сока гемоглобин окисляется, превращаясь в гематин.

Когда скопившаяся кровь достигает определенного объема, возникает рвота кровянистым содержимым, цвет которого из-за примеси гематина напоминает «кофейную гущу». Если же кровотечение интенсивное, полость желудка заполняется очень быстро и гемоглобин не успевает окислиться. В этом случае в рвотных массах будет содержаться большое количество алой крови. Попавшая в двенадцатиперстную кишку кровь, проходя через весь пищеварительный тракт, также подвергается изменениям, окрашивая стул в черный цвет.

Кроме рвоты «кофейной гущей» и мелены, хроническое кровотечение проявляется слабостью, повышенной утомляемостью, снижением работоспособности, бледностью кожи и слизистых. Острое кровотечение предполагает быстрое появление перечисленных симптомов, пациент предъявляет жалобы на мелькание мушек перед глазами, холодный липкий пот. При значительной кровопотере могут отмечаться нарушения сознания (вплоть до комы), развивается геморрагический шок. При профузном кровотечении либо несвоевременном обращении пациента за медицинской помощью возможен летальный исход.

Диагностика

Если у пациента имеется одно из предрасполагающих заболеваний, врач-гастроэнтеролог может заподозрить желудочное кровотечение при наличии жалоб на слабость, утомляемость, бледность. В первую очередь назначаются клинические анализы: развернутое исследование крови с определением уровня Hb и тромбоцитов, анализ кала на скрытую кровь, коагулограмма. Данные анализы могут выявить значительное снижение уровня гемоглобина, нарушения свертывающей системы крови.

Однако основным методом диагностики является гастроскопия – эндоскопическое исследование слизистой желудка. Консультация врача-эндоскописта с проведением ЭГДС позволит обнаружить варикозно расширенные вены пищевода и верхних отделов желудка, которые могли послужить источником кровотечения. Кроме того, имеется возможность обнаружить эрозии и язвы желудка, разрывы слизистой оболочки (при синдроме Меллори-Вейса). Для выявления заболеваний, которые могут привести к возникновению желудочного кровотечения, используют УЗИ органов брюшной полости и другие вспомогательные методики диагностики.

Лечение желудочного кровотечения

Лечение умеренной геморрагии, не вызывающей значительного ухудшения состояния пациента, может проводиться амбулаторно или в отделении гастроэнтерологии. Для консервативной остановки кровотечения назначают гемостатические лекарственные средства, для коррекции постгеморрагической анемии применяются препараты железа. При возникновении острой обильной геморрагии требуется обязательная госпитализация в стационар с использованием хирургического гемостаза.

При поступлении в отделение пациенту обеспечивают полный покой, надежный венозный доступ, начинают интенсивное восполнение объема циркулирующей крови кристаллоидными, коллоидными растворами и препаратами крови (свежезамороженная плазма, криопреципитат, эритроцитарная масса). На область желудка помещают пузырь со льдом. После относительной стабилизации состояния проводится экстренная остановка гастродуоденального кровотечения путем клипирования или лигирования кровоточащих сосудов при гастродуоденоскопии, прошивание кровоточащей язвы желудка, рентгенхирургической эмболизации желудочной артерии. Если причиной кровотечения является язва желудка, проводится ее иссечение, а в некоторых случаях – резекция желудка (удаляется 2/3 органа и создается анастомоз между культей желудка и кишечником).

После осуществления инструментального гемостаза назначается антисекреторная и симптоматическая терапия, направленная на профилактику возникновения повторных желудочных кровотечений. Пациента следует уведомить о том, что несвоевременно распознанное желудочное кровотечение может привести к развитию выраженной анемии, геморрагического шока, острой почечной недостаточности, а в последующем – к полиорганной недостаточности и смерти. Именно поэтому так важно выполнять все рекомендации гастроэнтеролога, провести полный курс антисекреторной терапии.

Отмечено, что в группе пациентов молодого и среднего возраста использование эндоскопического гемостаза в сочетании с антисекреторной терапией приводит к наилучшим результатам, частота рецидивов в этих возрастных группах минимальная. Однако у пожилых пациентов эффективность данной методики не столь высока, а достаточно частые случаи повторных кровотечений у больных в возрасте приводят к увеличению летальности от данного осложнения до 50%.

Прогноз и профилактика

Исход зависит от степени тяжести геморрагии, своевременности диагностики и лечения. При хронических низкоинтенсивных кровотечениях прогноз относительно благоприятный, своевременно проведенное лечение основного заболевания значительно улучшает качество жизни пациента, снижает риск смертельных осложнений. Профузные кровотечения имеют очень плохой прогноз. Связано это с затруднениями диагностики, поздним началом адекватной терапии. Острые обильные геморрагии часто заканчиваются летальным исходом.

Профилактика заключается в предупреждении заболеваний, которые могут служить причиной развития данного осложнения. Необходимо ежегодно посещать терапевта для раннего выявления язвенной болезни, других заболеваний ЖКТ, системы крови. Пациентам с язвенной болезнью желудка рекомендуется проходить своевременные курсы антихеликобактерной и антисекреторной терапии.

Источник

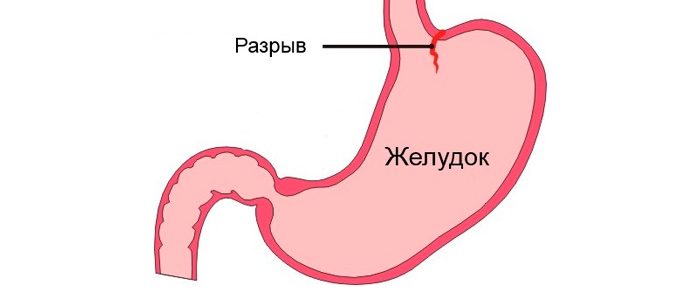

Когда происходит повреждение живота без нарушения целостности кожного покрова возможен разрыв желудка. Основная причина — механическое воздействие. Могут быть нарушены стенки органа, связки. Симптоматика зависит от тяжести повреждения. Такая травма опасна, поэтому пациентов срочно госпитализируют. Чаще применяется хирургический метод устранения проблемы. Медикаменты предназначены для снятия симптомов, предупреждения инфицирования с воспалением. Диета позволяет адаптировать пищеварительную систему к состоянию после травмы.

Причины разрыва

Разорваться слизистая может спонтанно. Зачастую это связано с врожденной или приобретенной слабостью желудочных стенок, а также от переедания. Проблема диагностируется у пациентов:

- с увеличенным объемом желудка;

- с пилоростенозом — рубцовым стенозом привратниковой части желудка язвенного происхождения, что опасно нарушением продвижения пищевого комка в кишечник;

- с повторным перерастяжением при хроническом гастрите, диабете, психических расстройствах, неврастении.

Разрывается желудок и при травматических обстоятельствах, таких как:

- удары тупым предметом в область брюшины;

- придавливание органов к отделам позвоночника тяжелым травмирующим элементом;

- падения и неудачного приземления;

- последствия оперативного вмешательства любого характера.

Вернуться к оглавлению

Как распознать проблему?

Основные симптомы

Острая кинжальная боль, отдающаяся в поясницу, может быть следствием полного разрыва. Диагностика затрудняется, когда наряду с поврежденным желудком, есть поражения других тканей и органов.

На фоне сильной болив животе человек испытывает слабость.

На фоне сильной болив животе человек испытывает слабость.

Шок — главный признак, когда разорвался желудок. Позже наступает обманчивый период «мнимого благополучия», по завершении которого больной ощущает острую нестерпимую боль — синдром острого живота. Короткий глухой звук при постукивании травмированной области объясняется присутствием жидкости в брюшине и риском развития перитонита — воспаления брюшной полости. А также:

- наличие газов;

- слабость;

- повышение температуры;

- тошнота, рвота с кровью.

Симптоматика кровотечения, что наблюдается при разрыве:

- понижение артериального давления;

- сниженный пульс;

- слабость.

Вернуться к оглавлению

Способы диагностики

Точные масштабы разрыва слизистой оболочки определяются только во время оперативного вмешательства. Правильное решение в постановке диагнозе позволяют принять такие методы:

Масштабы повреждения органа можно оценить при проведении лапароскопической операции.

Масштабы повреждения органа можно оценить при проведении лапароскопической операции.

- Лапароскопия. Инвазивная техника, предполагающая введение в брюшину через небольшие разрезы аппарата с микрокамерой и одновременное лечение — устранение разрыва.

- Лапароцентез. Предполагает прокол в области передней брюшной стенки для обнаружения или исключения наличия крови, желчи, экссудата, газа в брюшной полости. Выполняется часто перед лапароскопией.

- Вариация абдоминальной пункции с техникой «рыскающего» катетера для визуализации сгустков крови.

- Контрастная рентгеноскопия, которая применяется после купирования воспаления и боли для оценки итогового результата операции.

- Анализы крови, мочи, кала, необходимые для контроля состояния пациента.

Вернуться к оглавлению

Лечение: основные подходы

Помощь препаратов

Легкие последствия ударов, а именно надрывы лечатся консервативными методиками. Применяется выжидательная техника с обеспечением полного покоя, голодания первые 2-е суток и соблюдения строгой диеты последующие 1,5 недели. Для купирования симптоматики рекомендуется прикладывание холода (льда) для живота. Антибиотики, препараты для поддержки сердца назначаются как вспомогательные при операции во избежание инфицирования других тканей, развития воспаления и осложнений.

Вернуться к оглавлению

Операция при разрыве слизистой желудка

Перед оперативным вмешательством больного готовят:

Больному капают плазму, если при травме он потерял большое количество крови.

Больному капают плазму, если при травме он потерял большое количество крови.

- дают медпрепараты для поддержки сердца;

- внутривенно вводят антишоковые растворы;

- капельно подают плазму при сильной потери крови;

- опустошают желудок, но без промывания, чтобы еще больше не нарушить целостность тканей.

Зашивание стенок швом в два ряда — метод, который используют, в результате края поврежденных тканей лучше и быстрее обновляются. При обнаружении омертвевших участков производят их удаление с последующей санацией полости и брюшины. При обширном повреждении проводится полная резекция — удаление желудка. При одновременном травмировании 12-перстной кишки создается гастроэнтероанастомоз, когда желудок соединяется сразу с тонкой кишкой.

Хирургическое вмешательство проводят при осложнениях с признаками кровотечений и прорыва в брюшину.

Вернуться к оглавлению

Правильное питание или нужна строгая диета?

Первые 2 дня после операции больной голодает, на 3 день — позволяют пить, а на 4 — можно есть жидкую пищу. Диета должна стать основой дальнейшего образа жизни пациента. Важные предписания:

- Не употреблять алкогольные напитки.

- Не есть жирные, острые и копченые блюда.

- Обогатить рацион вареными и приготовленными на пару продуктами растительного происхождения.

- Обеспечить прием жидких и легких блюд маленькими порциями — не меньше 6 раз в сутки.

Вернуться к оглавлению

Методы профилактики и прогноз

Чтобы орган был более крепким, нужно питаться здоровыми продуктами.

Чтобы орган был более крепким, нужно питаться здоровыми продуктами.

Рекомендации врачей, чтобы уберечься от ослабления мышечного слоя и разрыва слизистой желудка:

- Ведение активного способа жизни, в том числе, занятия спортом.

- Здоровое питание без переедания.

- Отказ от вредных привычек.

- Контроль веса.

- Ежегодное прохождение обследования.

Смертность при разрыве желудка низкая — 3%, если сохранены формы слизистой. Когда отмечается прорыв стенки, цифра повышается до 40%, так как развивается перитонит. Полный разрыв слизистой оболочки — это 85% летальных исходов. Важно оказание помощи в первые 2—3 часа, тогда шансы на выздоровления будут высоки. Быстрое выздоровление наступает после неполных разрывов слизистой.

Источник

Заворот желудка — это смещение органа с поворотом вокруг одной из осей, которое сопровождается нарушениями пассажа пищи и расстройствами кровообращения. Патология клинически проявляется интенсивной болью в эпигастрии вплоть до болевого шока, развивающейся внезапно на фоне полного здоровья. Характерные симптомы: мучительные, но безуспешные позывы к рвоте, вздутие живота, икота. Для диагностики заворота используют рентгенологические методы, лапароскопию, реже — эндоскопическую визуализацию. Состояние является абсолютным показанием к хирургическому лечению — расправлению заворота с последующей фиксацией желудка.

Общие сведения

Патология встречается намного реже, чем другие смещения или повороты органов брюшной полости. Среди всех видов заворота поражение желудка занимает около 0,5%. С одинаковой частотой регистрируется у мужчин и женщин. Болезнь чаще диагностируется в молодом и среднем возрасте. Для заворота, вызванного врожденными пороками развития или дисплазиями, характерна манифестация в раннем детском возрасте. Заболевание сопровождается высокой летальностью, которая зачастую обусловлена запоздалой диагностикой.

Заворот желудка

Причины

Четкие этиологические факторы болезни в современной гастроэнтерологии не установлены, что связано с редкой встречаемостью заворота желудка. Ряд ученых в качестве причин патологии называют конституциональные особенности — удлинение или отсутствие связочного аппарата желудка, врожденные аномалии органов живота. Выделяют несколько производящих факторов:

- Диафрагмальная грыжа. Является основной причиной заболевания. При скользящей грыже или постоянном нахождении части желудка в грудной полости создаются благоприятные условия для изменения нормального положения органа. Риск заворота возрастает при релаксации диафрагмы.

- Грубая пища. Употребление растительных продуктов, богатых клетчаткой, повышает перистальтику желудка и является пусковым фактором заворота. Поэтому у вегетарианцев заболевание встречается чаще. Нарушение анатомических соотношений органов возможно и после обильного застолья с жирной и тяжелой пищей.

- Повышение внутрибрюшного давления. Вероятность заворота повышается при многократной рвоте, длительном кашле или хронических запорах. Все эти причины изменяют давление внутри брюшной полости. Повреждение желудка иногда вызывается поднятием тяжестей, многочисленными наклонами туловища.

- Послеоперационные осложнения. Возникновение заворота возможно в отдаленном периоде после резекции участка тонкой кишки, фундопликации по Ниссену. Иногда это ургентное состояние провоцируется стволовой ваготомией, применяемой при лечении язвенной болезни.

Патогенез

Заболевание обычно начинается внезапно при сочетании аномалий связочного аппарата и одного из пусковых факторов. В его основе лежит частичное или полное перекрытие выходных отверстий желудка, что сопровождается нарушением прохождения пищи в нижележащие отделы ЖКТ. Другой патофизиологический механизм заворота — прогрессирующая ишемия стенки желудка.

Специалисты выделяют 2 фазы патогенеза. На первом этапе заворот не достигает 180°, поэтому часть желудочного содержимого поступает в кишечник. Во второй фазе поворот органа завершается и составляет более 180°. При этом происходит полное перекрытие кардиального и пилорического сфинктера, развивается высокая кишечная непроходимость. При тотальном пережатии кровеносных сосудов возникает некроз, ишемическая гангрена желудка.

Классификация

По происхождению завороты систематизируют на первичные и вторичные. По степени обструкции просвета желудка выделяют частичные и полные формы заболевания. В зависимости от клинического течения бывают острые и хронические поражения желудка. Для определения прогноза и выбора хирургической тактики важна анатомическая классификация, которая включает 2 варианта заворота:

- Поперечный (мезентерико-аксиальный). Встречается в 3-4 раза чаще и предполагает поворот вокруг условной линии, соединяющей большую и малую кривизну желудка. Представлен двумя подтипами: изоперистальтическим и антиперистальтическим.

- Продольный (органо-аксиальный). Патологический поворот органа происходит вокруг оси, ведущей от кардиального отдела к привратнику. Более часто встречается заворот желудка кзади и кверху с проникновением его в сальниковую сумку.

Симптомы заворота желудка

При хроническом течении заворота патогномоничные признаки отсутствуют. Характерны боли в животе, которые возникают после еды. Болевой синдром носит приступообразный характер, локализован в эпигастральной области или в левом подреберье. Одновременно появляется чувство переполнения желудка, вздутие, отрыжка воздухом. Чтобы облегчить состояние, человек принимает коленно-локтевую позу либо ложится на левый бок.

Клинические проявления острого заворота желудка представлены классической триадой Борхардта: отсутствием рвоты, срыгиванием после нескольких глотков воды, невозможностью проведения эндоскопа через кардиальный сфинктер. У человека внезапно развиваются сильные боли в области эпигастрия, которые имеют схваткообразный характер. Симптомы, как правило, связаны с обильным приемом пищи или физической нагрузкой. При прикосновении к передней брюшной стенки боли усиливаются.

Для острого варианта заворота типично вздутие верхней половины живота. Больные жалуются на мучительную икоту и безрезультатные рвотные позывы. Пациенты принимают сидячее положение или лежат на левом боку, приведя колени к животу. Иногда боли настолько сильные, что человек теряет сознание. Наблюдается бледность или землистая окраска кожных покровов, на лбу выступает холодный пот.

Осложнения

Наиболее часто не диагностированный заворот желудка осложняется некрозом, перфорацией стенки органа. Желудочное содержимое выходит в брюшную полость, вызывая разлитой перитонит. Это состояние относят к прогностически неблагоприятным, особенно у пациентов, страдающих тяжелыми сопутствующими болезнями. При переполнении пищей и газами возникает разрыв желудка. Реже встречаются осложнения, вызванные смещением соседних органов.

При отсутствии медицинской помощи летальность достигает 20-50%. В раннем периоде заворота больные погибают из-за болевого шока, разрыва селезенки. Нарушение висцерального кровотока ведет к тромбозу мезентериальных сосудов, который проявляется инфарктом кишечника. Близкое расположение патологического очага к диафрагме обуславливает развитие реактивных плевритов, пневмонии.

Диагностика

Постановка диагноза затруднена вследствие сходства клинической картины с другими ургентными хирургическими состояниями. Диагностику острого заворота осложняет невозможность использовать эндоскопические и рентгенологические методы визуализации. Опытный гастроэнтеролог или хирург может заподозрить заболевание при физикальном обследовании. Для подтверждения диагноза назначаются инструментальные методики:

- Рентгеноскопия желудка. Рентгенологическими признаками заворота служат горизонтальный уровень жидкости в желудке, большой дополнительный газовый пузырь. Характерно изменение формы и контуров желудка — он напоминает перевернутую чашу или вытянутое узкое кольцо.

- ЭФГДС. Информативна только при частичных заворотах, когда сохраняется возможность проведения зонда дальше пищевода. Исследование применяется для исключения перфорации, пенетрации и других жизнеугрожающих состояний. При эндоскопической визуализации зачастую имеются признаки гастрита, эзофагита.

- Лапароскопия. Процедура рекомендуется как альтернатива диагностической лапаротомии и предоставляет возможность детально осмотреть положение желудка и состояние его стенки. При исследовании выявляют анатомический тип заворота, степень вовлечения в патологический процесс других брюшных органов.

Лечение заворота желудка

Хирургическое лечение

Консервативная терапия неэффективна. Оперативное вмешательство производится после короткой предоперационной подготовки: эвакуации желудочного содержимого, коррекции витальных функций организма. Методом выбора является открытая операция, при неосложненных формах прибегают к лапароскопической технике. С учетом степени заворота и наличия сопутствующих болезней подбирается оптимальный вариант хирургического вмешательства:

- Гастропексия. Фиксация желудка к стенке брюшной полости проводится для предотвращения рецидива. При сочетанных заворотах желудка и толстого кишечника перед гастропексией выполняют деторзию кишечника.

- Резекция желудка. Радикальная операция рекомендована пациентам с органическими стенозами пилоро-дуоденальной зоны, а также при опухолях желудка. Методика имеет сомнительные отдаленные последствия, поэтому в современной хирургии используется редко.

Прогноз и профилактика

При своевременной диагностике заворота и применении современных оперативных техник прогноз благоприятный. Более опасны повороты на 270°-360°, которые сопровождаются некрозом желудочной стенки. Неспецифическая профилактика заворота заключается в ограничении грубой растительной пищи, избегании тяжелой физической работы. Необходимо ранее выявление больных с диафрагмальными грыжами и назначение им адекватного лечения.

Литература 1. Редкие заболевания в абдоминальной хирургии/ А.Г. Хасанов, Ш.Х. Ганцев, Р.А. Нигматулин, М.М. Мурзанов, К.Ш. Ганцев. — 2005. 2. Редкий случай из практики: лапароскопическое устранение острого заворота желудка/ А.И. Чернооков, А.Н. Антонов, С.В. Джантуханова// Хирургия и интенсивная терапия. — 2008. 3. Хирургические болезни: учебник/ М.И. Кузин. — 2002. | Код МКБ-10 K31.8 |

Заворот желудка – лечение в Москве

Источник