Желудочный сок вырабатываемый антральной частью желудка имеет реакцию

, . (. ventriculus) , . ( ) 1 . :

: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. (). 9. . 10. . 11. . 12. . 13. , . 14. . :

. , , . 1430 , 1016 , 10,5 , 3264 , 23 ( 6 ), 34 ( 8 ). 1,5 2,5 ( ). ( 70 ) 150 .

(, ):

( ; . plexus submucosus) , , ( ; . plexus myentericus) . ()

, , , . , ( ..). A (IgA), , .

(. , .. .), , . . , , . , . (. ) , , 125350 ( .. .). , , . , . 711 . , , . , , . (), , , , .

: , () , , , ( ), ( ). , . , , : 80100 /, 2,55,0 /, 2035 /. 2530 % . 2 . , : , , , , , , . . . ( ) ( .. .).

1,52,0 . , 1,52,0 . 7,0 . 1,37,4 . -, , – , – . ( – ) . , . () , , , ( ). ( .., 2009):

2,53 , . 11,5 , 2,53 . , – . : () (). . . . , ( ) (. . ). . . . , . ( ), – .

, ( 3 ). . . . , , :

( – ) :

, . , , . , . . , , -, ; -, ; -, . ( .. .). . : , ( ), (). () , , , . , , , . , . 35 % , , 26 % G-, . D-, . ( ..):

, , , 30 . , . 103104/ (3 lg /), 44,4% Helicobacter pylori (5,3 lg /), 55,5% (4 lg /), 61,1% (3,7 lg /), 50% (3,2 lg /), 22,2% Candida (3,5 lg /). , , , . 2,73,7 lg /. , Helicobacter pylori . 10 % . – . 2005 . , ( Helicobacter pylori) : Lactobacillus gastricus, Lactobacillus antri, Lactobacillus kalixensis, Lactobacillus ultunensis. ( , , ) , , . , ( ). Helicobacter pylori, , , , , , Candida ( ..). Engstrand L. (2012), , Helicobacter pylory, : Prevotella, Streptococcus, Veillonella, Rothia, Haemophilus, Actinomyces, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas Gemella, (. phylum) : Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria Fusobacteria.

, 12- ( .. .) Helicobacter pylori Helicobacter. , -H. pylori , , , -. Helicobacter heilmannii, , , Helicobacter bizzozeronii, Helicobacter felis, Helicobacter heilmannii, Helicobacter salomonis Helicobacter suis. , -H. pylori , – ( .. Helicobacter pylori- V / ). (.):

* . :

: , :

GastroScan.ru : , , , . , ,

GastroScan.ru , . |

Источник

13.Секреторная функция желудка. Состав и функции желудочного сока.

Образование, состав и свойства желудочного сока. Желудочный сок продуцируется железами желудка, расположенными в его слизистой оболочке. Она покрыта слоем цилиндрического эпителия, клетки которого секретируют слизь и слабощелочную жидкость. Слизь секретируется в виде густого геля, который покрывает равномерным слоем всю слизистую оболочку.

На поверхности слизистой оболочки видны мелкие впадинки – желудочные ямки. Общее их количество достигает 3 млн. В каждую из них открываются просветы 3-7 трубчатых желудочных желез. Различают три вида желудочных желез: собственные железы желудка, кардиальные и пилорические.

Собственные железы желудка располагаются в области тела и дна желудка (фундальные). Фундальные железы состоят из трех основных типов клеток: главные клетки – секретирующие пепсиногены, обкладочные (париетальные, оксинтные гландулоциты) – соляную кислоту и добавочные – слизь. Соотношение разных типов клеток в железах слизистой оболочки различных отделов желудка неодинаково. Кардиальные железы расположены в кардиальном отделе желудка – это трубчатые железы, состоящие в основном из клеток, продуцирующих слизь. В пилорическом отделе железы практически не имеют обкладочных клеток. Пилорические железы выделяют небольшое количество секрета, нестимулируемое приемом пищи. Ведущее значение в желудочном пищеварении имеет желудочный сок, вырабатываемый фундальными железами.

За сутки желудок человека выделяет 2-2,5 л желудочного сока. Он представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, содержащую соляную кислоту (0,3-0,5%) и поэтому имеющую кислую реакцию (рН 1,5-1,8). Величина рН содержимого желудка значительно выше, так как сок фундальных желез частично нейтрализуется принятой пищей.

В желудочном соке имеются многие неорганические вещества: вода (995 г/л), хлориды (5-6 г/л), сульфаты (10 мг/л), фосфаты (10-60 мг/л), гидрокарбонаты (0-1,2 г/л) натрия, калия, кальция, магния, аммиак (20-80 кг/л). Осмотическое давление желудочного сока выше, чем плазмы крови.

Обкладочные клетки продуцируют соляную кислоту одинаковой концентрации (160 ммоль/л), но кислотность выделяющегося сока варьирует за счет изменения числа функционирующих париетальных гландулоцитов и нейтрализации соляной кислоты щелочными компонентами желудочного сока. Чем быстрее секреция соляной кислоты, тем меньше она нейтрализуется и тем выше кислотность желудочного сока.

Синтез соляной кислоты в обкладочных клетках сопряжен с клеточным дыханием и является аэробным процессом; при гипоксии секреция кислоты прекращается. Согласно «карбоангидразной» гипотезе, ионы Н+ для синтеза соляной кислоты получаются в результате

диссоциации образовавшейся при этом Н2СО3. Этот процесс катализируется ферментом карбоангидразой. Согласно «редокс»-гипотезе, ионы Н+ для синтеза соляной кислоты поставляются митохондриальной дыхательной цепью, а транспорт ионов Н+ и С1- осуществляется за счет энергии окислительно-восстановительных цепей. «АТФазная» гипотеза утверждает, что для транспорта этих ионов используется энергия АТФ, а Н+ могут происходить из различных источников, в том числе поставляться карбоангидразой из фосфатной буферной системы.

Сложные процессы, завершающиеся синтезом и экструзией из обкладочных клеток соляной кислоты, включают в себя три звена: 1) реакции фосфорилирования-дефосфорилирования; 2) митохондриальную окислительную цепь, работающую в режиме помпы; т. е. переносящую протоны из матриксного пространства вовне; 3) Н+, К+-АТФазу секреторной мембраны, осуществляющую «перекачку» этих протонов из клетки в просвет желез за счет энергии АТФ.

Соляная кислота желудочного сока вызывает денатурацию и набухание белков и тем самым способствует их последующему расщеплению пепсинами, активирует пепсиногены, создает кислую среду, необходимую для расщепления пищевых белков пепсинами; участвует в антибактериальном действии желудочного сока и регуляции деятельности пищеварительного тракта (в зависимости от рН его содержимого усиливается или тормозится нервными механизмами и гастроинтестинальными гормонами его деятельность).

Органические компоненты желудочного сока представлены азотсодержащими веществами (200-500 мг/л): мочевиной, мочевой и молочной кислотами, полипептидами. Содержание белка достигает 3 г/л, мукопротеидов – до 0,8 г/л, мукопротеаз – до 7 г/л. Органические вещества желудочного сока являются продуктами секреторной деятельности желудочных желез и обмена веществ в слизистой оболочке желудка, а также транспортируются через нее из крови. В числе белков особое значение для пищеварения имеют ферменты.

Главные клетки желудочных желез синтезируют несколько пепсиногенов, которые принято делить на две группы. Пепсиногены первой группы локализуются в фундальной части желудка, второй группы – в антральной части и начале двенадцатиперстной кишки. При активации пепсиногенов путем отщепления от них полипептида образуется несколько пепсинов. Собственно пепсинами принято называть ферменты класса протеаз, гидролизующие белки с максимальной скоростью при рН 1,5-2,0. Протеаза, названная гастриксином, имеет оптимальный для гидролиза белков рН 3,2- 3,5. Соотношение содержания пепсина и гастриксина в желудочном соке человека колеблется от 1:2 до 1:5. Эти ферменты различаются действием на разные виды белков.

Пепсины являются эндопептидазами, и основными продуктами их гидролитического действия на белки являются полипептиды (разрываются около 10% связей с освобождением аминокислот). Способность пепсинов гидролизовывать белки в широком диапазоне рН имеет большое значение для желудочного протеолиза, который происходит при разном рН в зависимости от объема и кислотности желудочного сока, буферных свойств и количества принятой пищи, диффузии кислого сока в глубь пищевого желудочного со держимого. Гидролиз белков происходит в непосредственной близости от слизистой оболочки. Проходящая перистальтическая волна «снимает» («слизывает») примукозальный слой, продвигает его к антральной части желудка, в результате чего к слизистой оболочке примыкает бывший более глубокий слой пищевого содержимого, на белки которого пепсины действовали при слабокислой реакции. Эти белки подвергаются гидролизу пепсинами в более кислой среде.

Важным компонентом желудочного сока являются мукоиды, продуцируемые мукоцитами поверхностного эпителия, шейки фундальных и пилорических желез (до 15 г/л). К мукоидам относится и гастромукопротеид (внутренний фактор Касла). Слой слизи толщиной 1-1,5 мм защищает слизистую оболочку желудка и называется слизистым защитным барьером желудка. Слизь – мукоидный секрет – представлена в основном двумя типами веществ – гликопротеинами и протеогликанами.

Сок, выделяемый разными участками слизистой оболочки желудка, содержит различное количество пепсиногена и соляной кислоты. Так, железы малой кривизны желудка продуцируют сок с более высокими кислотностью и содержанием пепсина, чем железы большой кривизны желудка.

Железы в пилорической части желудка выделяют небольшое количество сока слабощелочной реакции с большим содержанием слизи. Увеличение секреции происходит при местном механическом и химическом раздражении пилорической части желудка. Секрет пилорических желез обладает небольшой протеолитической, липолитической и амилолитической активностью. Существенного значения в желудочном пищеварении ферменты, обусловливающие эту активность, не имеют. Щелочной пилорический секрет частично нейтрализует кислое содержимое желудка, эвакуируемое в двенадцатиперстную кишку.

Показатели желудочной секреции имеют существенные индивидуальные, половые и возрастные различия. При патологии желудочная секреция может повышаться (гиперсекреция) или понижаться (гипосекреция), соответственно может меняться секреция соляной кислоты (гипер- и гипоацидность, отсутствие ее в соке – анацидность, ахлоргидрия). Меняется содержание пепсиногенов и соотношение их видов в желудочном соке.

Большое защитное значение имеет слизистый барьер желудка, разрушение которого может быть одной из причин повреждения слизистой оболочки желудка и даже глубже расположенных структур его стенки. Этот барьер повреждается при высокой концентрации в содержимом желудка соляной кислоты, алифатическими кислотами (уксусная, соляная, масляная, пропионовая) даже в небольшой концентрации, детергентами (желчные кислоты, салициловая и сульфосалициловая кислоты в кислой среде желудка), фосфолипазами, алкоголем. Длительный контакт этих веществ (при их относительно высокой концентрации) нарушает слизистый барьер и может привести к повреждению слизистой оболочки желудка. Разрушению слизистого барьера и стимуляции секреции соляной кислоты способствует деятельность микроорганизмов Helicobacter pylori. В кислой среде и в условиях нарушенного слизистого барьера возможно переваривание элементов слизистой оболочки пепсином (пептический фактор язвообразования). Этому способствует также снижение секреции гидрокарбонатов и микроциркуляции крови в слизистой оболочке желудка.

Соседние файлы в предмете Нормальная физиология

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

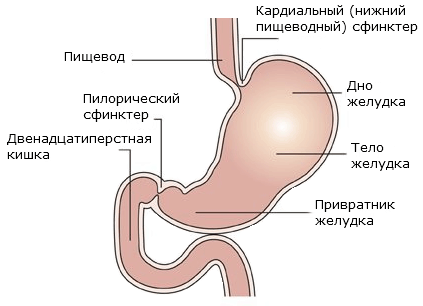

В желудке пища задерживается в среднем 4-6 часов для химической и механической обработки. В желудке выделяют 4 части: вход, или кардиальная часть, верхняя – дно (или свод), средняя наибольшая часть – тело желудка и нижняя, – антральная часть, занчивающаяся пилорическим сфинктером, или привратником, (отверстие привратника ведет в двенадцатиперстную кишку).

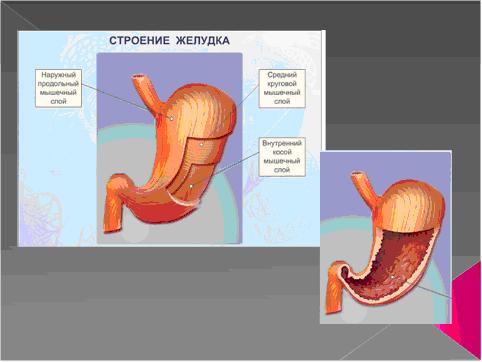

Стенка желудка состоит из трех слоев: наружного – серозного, среднего – мышечного и внутреннего – слизистого. Сокращения мышц желудка вызывают как волнообразные (перистальтические), так и маятникообразные движения, благодаря которым пища перемешивается и передвигается от входа к выходу из желудка. В слизистой оболочке желудка находятся многочисленные железы, вырабатывающие желудочный сок. Из желудка полупереваренная пищевая кашица (химус) поступает в кишечник. На месте перехода желудка в кишечник находится пилорический сфинктер, который при сокращении полностью отделяет полость желудка от двенадцатиперстной кишки. Слизистая оболочка желудка образует продольные, косые и поперечные складки, которые расправляются при заполнении желудка. Вне фазы пищеварения желудок находится в спавшемся состоянии. Через 45 – 90 минут периода покоя возникают периодические сокращения желудка, длящиеся 20 – 50 мин (голодная перистальтика). Вместимость желудка взрослого человека составляет от 1,5 до4 л.

Функции желудка:

1) депонирование пищи;

2) секреторная – выделение желудочного сока для переработки пищи;

3) двигательная – для передвижения и перемешивания пищи;

4) всасывание некоторых веществ в кровь (вода, алкоголь);

5) экскреторная – выделение в полость желудка вместе с желудочным соком некоторых метаболитов;

6) инкреторная – образование гормонов, регулирующих деятельность пищеварительных желез (например, гастрина);

7) защитная – бактерицидная (в кислой среде желудка погибает большинство микробов).

Состав и свойства желудочного сока.

Желудочный сок продуцируется желудочными железами, которые располагаются в области дна (свода) и тела желудка. Они содержат 3 типа клеток:

1) главные, которые вырабатывают комплекс протеолитических ферментов (пепсин А, гастриксин, пепсин В);

2) обкладочные, которые вырабатывают соляную кислоту;

3) добавочные, в которых вырабатывается слизь (муцин, или мукоид). Благодаря этой слизи, стенка желудка защищена от действия пепсина.

В состоянии покоя («натощак») из желудка человека можно извлечь примерно 20 – 50 мл желудочного сока, рН 5,0. Общее же количество желудочного сока, выделяющегося у человека при обычном питании, равно 1,5 – 2,5 л в сутки. рН активного желудочного сока составляет 0,8 – 1,5, т. к. в нем содержится примерно 0,5 % HCl.

Роль HCl. Повышает выделение пепсиногенов главными клетками, способствует переводу пепсиногенов в пепсины, создает оптимальную среду (рН) для деятельности протеаз (пепсинов), вызывает набухание и денатурацию белков пищи, что обеспечивает повышенное расщепление белков, а также способствует гибели микробов.

Фактор Кастла. В пище содержится витамин В12, необходимый для образования эритроцитов, так называемый внешний фактор Кастла. Но всосаться в кровь он может только при наличии в желудке внутреннего фактора Кастла. Это гастромукопротеин, в состав которого входит пептид, отщепляющийся от пепсиногена при его превращении в пепсин, и мукоид, выделяющийся добавочными клетками желудка. Когда секреторная деятельность желудка снижается, продукция фактора Кастла тоже снижается и соответственно уменьшается всасывание витамина В12, вследствие чего гастриты с пониженной секрецией желудочного сока, как правило, сопровождаются анемией.

Фазы желудочной секреции:

1. Сложнорефлекторная, или мозговая, длительностью 1,5 – 2 ч, которой секреция желудочного сока происходит под действием всех факторов, сопровождающих прием пищи. При этом условные рефлексы, возникающие на вид, запах пищи, обстановку, комбинируются с безусловными, возникающими при жевании и глотании. Сок, выделяющийся под влиянием вида и запаха пищи, жевания и глотания, называется «аппетитный» или «запальный». Он подготавливает желудок к приему пищи.

2. Желудочная, или нейрогуморальная, фаза, в которой стимулы секреции возникают в самом желудке: секреция усиливается при растяжении желудка (механическая стимуляция) и при действии на его слизистую экстрактивных веществ пищи и продуктов гидролиза белков (химическая стимуляция). Главным гормоном в активации желудочной секреции во второй фазе является гастрин. Выработка гастрина и гистамина также происходит под влиянием местных рефлексов метасимпатической нервной системы.

Гуморальная регуляция присоединяется через 40 – 50 минут после начала мозговой фазы. Кроме активирующего влияния гормонов гастрина и гистамина, активация выделения желудочного сока происходит под влиянием химических компонентов – экстрактивных веществ самой пищи, в первую очередь мяса, рыбы, овощей. При варке продуктов они переходят в отвары, бульоны, быстро всасываются в кровь и активируют деятельность пищеварительной системы. К таким веществам прежде всего относятся свободные аминокислоты, витамины, биостимуляторы, набор минеральных и органических солей. Жир вначале тормозит секрецию и замедляет эвакуацию химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку, но затем он стимулирует деятельность пищеварительных желез. Поэтому при повышенной желудочной секреции не рекомендуются отвары, бульоны, капустный сок.

Наиболее сильно желудочная секреция повышается под влиянием белковой пищи и может продолжаться до 6-8 часов, слабее всего она изменяется под влиянием хлеба (не более 1 ч). При длительном нахождении человека на углеводном режиме питания кислотность и переваривающая сила желудочного сока снижаются.

3. Кишечная фаза. В кишечной фазе происходит угнетение секреции желудочного сока. Она развивается при переходе химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку. При попадании кислого пищевого комка в двенадцатиперстной кишке начинают продуцироваться гормоны, гасящие желудочную секрецию, – секретин, холецистокинин и другие. Количество желудочного сока уменьшается на 90 %.

Источник

(. antrum pyloricum), (. canalis pyloricus).

(. antrum pyloricum), (. canalis pyloricus).

, () , , , . 160 /, .

, () , , , . 160 /, .