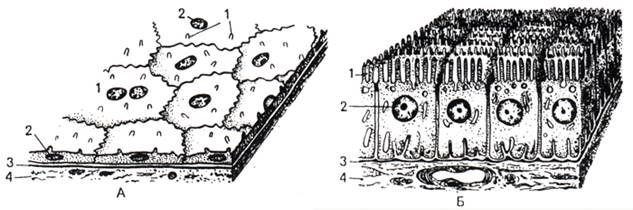

Внутренняя поверхность желудка выстлана эпителием

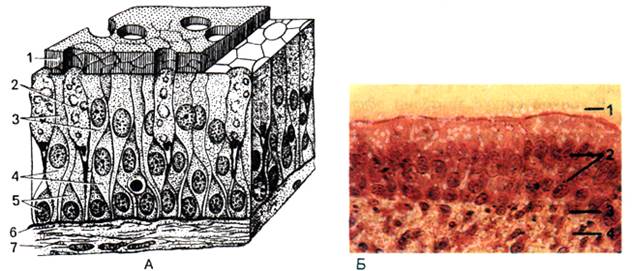

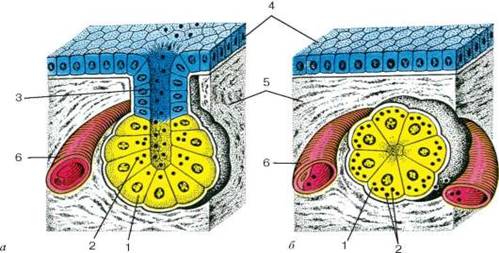

Дно желудка. Поверхностьслизистой оболочки желудка неровная, имеет углубления – желудочные ямки. Желудочные ямки и вся поверхность слизистой оболочки желудка выстланы однослойным однорядным цилиндрическим железистым эпителием. Эпителий лежит на волокнистой соединительной ткани (собственный слой слизистой оболочки). В нём расположены простые трубчатые железы с разветв- лёнными секреторными отделами. Выводные протоки этих желёз открываются на дне желудочных ямок. За собственным слоем находится хорошо развитый в стенке желудка мышечный слой слизистой оболочки. Подслизистая оболочка образована рыхлой соединительной тканью, содержит много эластических волокон и кровеносных сосудов; железы в ней отсутствуют. Мышечная оболочка состоит из трёх нерезко разграниченных слоёв гладких мышц: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего, имеющего косое направление. Серозная оболочка состоит из соединительнотканной основы, покрытой мезотелием.

Фундальный отдел желудка. Слизистаяоболочка, покрытая цилиндрическим железистым эпителием (1), имеет углубления – желудочные ямки (2). Вся толща собственного слоя занята простыми трубчатыми железами (3), плотно прилежащими друг к другу (фундальные железы желудка). В них различают шейку, открывающуюся на днежелудочной ямки, тело и дно (4). Мышечный слой слизистой оболочки состоит из внутреннего и наружного циркулярных и среднего продольного под- слоёв. Окраска гематоксилином и эозином.

Париетальные клетки вслизистой оболочке фундального отдела желудка. Иммунофлуоресцентным методом окрашены париетальные клетки (зелёное свечение) фундальных желёзжелудка. [32]

Фундальная железа относитсяк простым трубчатым неразветвлён- ным или слабо разветвлённым железам. Секреторный отдел имеет очень узкий просвет и состоит из главных, париетальных, энтероэндокринных и слизистых шеечных клеток. Главные клетки образуют дно железы. Здесь наряду с ними присутствуют редкие париетальные и энтероэндокринные клетки. Основная масса париетальных клеток сосредоточена в теле и шейке железы. Слизистые шеечные клетки расположены в шейке железы (отсюда происходит их название) и вырабатывают слизистый секрет, по химическому составу отличающийся от более вязкой слизи поверхностных слизистых клеток желудка. Между железами видны тонкие прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами. [8]

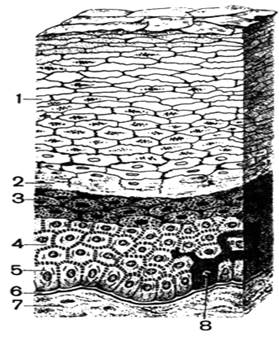

Пилорическая часть желудка построенаиз четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В отличие от фундальной части желудка, желудочные ямки значительно глубже;в толще собственного слоя слизистой оболочки расположены пилорические железы. Для выделяющих слизь и некоторое количество пепсиногена пилорических желёз характерны разветвлённые секреторные отделы и практически полное отсутствие париетальных клеток. Пилорические железы содержат клетки, сходные с шеечными слизистыми клетками фундальных желёз. В мышечной оболочке особого развития достигает средний (циркулярный) слой гладкомышечных клеток, образующий пилорический сфинктер и регулирующий поступление пищи из желудка в двенадцатиперстнуюкишку.

Пилорическая часть желудка отличаетсяглубокими желудочными ямками (1). Эпителий (2) слизистой оболочки – однослойный цилиндрический. В собственном слое расположены секреторные отделы простых трубчатых разветвлённых пилорических желёз. Мышечный слой(4) отграничивает слизистую оболочку от подслизистой. Окраска пикроиндигокармином.

Переход желудка в двенадцатиперстную кишку. Стенкадвенадцатиперстной кишки, как и стенка желудка, состоит из четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В области перехода наиболее существенные изменения происходят в слизистой и подслизистой оболочках. Однослойный цилиндрический железистый эпителий желудка сменяется однослойным цилиндрическим каёмча- тым эпителием (с бокаловидными клетками) двенадцатиперстной кишки, покрывающим широкие выросты слизистой оболочки (ворсинки), а также щелевидные углубления между основаниями ворсинок (крипты). Пилорические железы, секреторные отделы которых находятся в собственном слое слизистой оболочки желудка, постепенно исчезают. В подслизистой оболочке двенадцатиперстной кишки расположены секреторные отделы сложных разветвлённых желёз (дуоденальныежелезы). В области перехода в собственном слое слизистой оболочки можноувидеть скопление лимфоидной ткани в виде солитарного фолликула.

Источник

2.

:

1. ,.

2. .

2.1. .

2.2. .

3. .

4. .

1. ,

, , .

,.

:

1) ;

2) ;

3) , ;

4) ;

5) , ;

6) , ;

7) ;

8) .

( 1 ) ( ).

:

1) ( );

2) ( );

3) ().

, : , , .

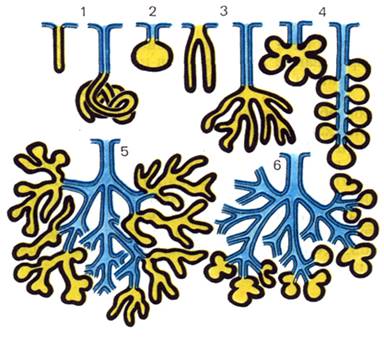

(. 3):

1) ;

2) .

, .

( , , , , , ), (, , , .) . (, , , , ,), (, , , , ) (, ) .

,…

( . .):

1) ( );

2) ( );

3) ( );

4) ( );

5) (, ).

:

1) ( );

2) -;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ( );

7) (, , ).

:

1) ,: , , ,, . . .

2) : , ().

) : , , , (, , ), , . , . (, ).

) : , , .

3) :,.

4) : ().

5) : , , , . , , , .

2.

, (), ( , ,- , , , .): (. 3).

, , .

, , (), (). . , , .

. 3. . : , , , , , , .

2.1. . , , , .. . , , .. .

, , (. 4, ).

( , ,.). , . , , “”., . . . . , .

, . ,. .

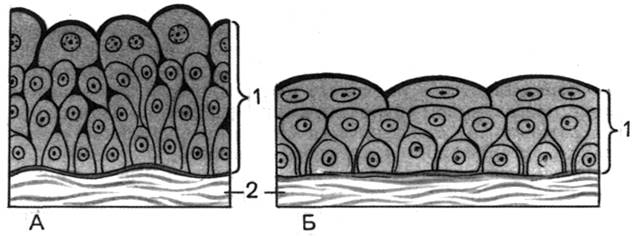

. 4.: – (); – . 1 – (); 2 – ; 3 -; 4 – .

, ,, (2,2) . -.

( ). . () .

: , , , . , , ,. , .

, , , , . , . 5 . .

(. 4,), , .. . – . , , . .

, , , , -. , () , . () 5-6 . . ,, , .. , .(-) , . (-) – .

, , ; .

: ,, () (. 5), .

. 5..

– : I – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7- . – : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – .

() ,, , . (), ,.

, .

,.

2.2. ,. , ,, . .

, . :

1) ,

2) (),

3) ().

. . (), . . , .

(.6) , , (), . , ,. 5 :

1) ,

2) ,

3) ,

4) ,

5) .

. 6. : 1 – ;

2- ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6- ; 7 – ; 8 – .

.

,. , ( ),( ), , ,.

, , . . , . , . “”,. ,. , .

, , ( ) , . , .

, () , “”. () (), .

, , .() , , . , , .

( ). , . , .

, , . , , , . , (.) . . . 3-4 . () , .

, : ,, . .

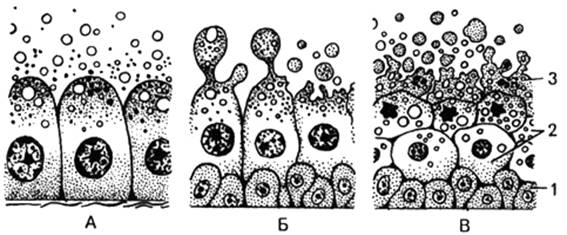

3 (. 7, , ):

1) ,

2) ,

3) .

() . . , – , . . ., (, ).

. 7. : – ; – ; 1 – ; 2 – .

3.

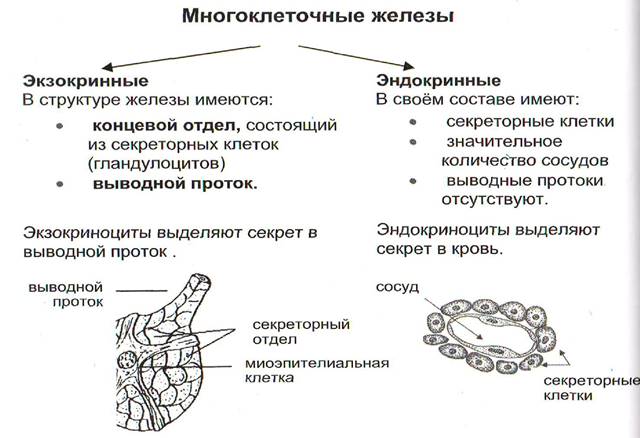

, , . .

:

:

1) ( );

2) ( ). :

1) ( );

2) .

:

1) : , , , , ,.;

2) : (. 8).

:

1) ;

2) ;

3) .

:

1) ();

2) ;

3) (-);

4) .

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

. 8. : – ; – ; -; 1 – ; 2 – ; 3- .

, , ( () ) ( ()). :, , , , () .

, , . . , , .

, :, , . , , , .

, , . () : , .

: (), (. 8).

( ). ( ), .. ( ), ( ).

() ( ).( – ), , .. ( ).

: , .

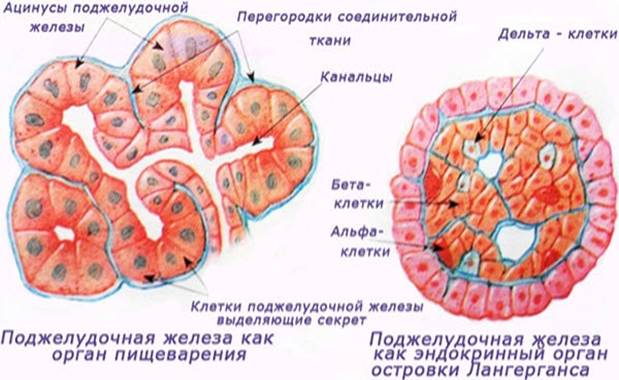

,, ( ) ( ) (. 9, , ). , , , . , ( , , ), ( ).

– , . .

, , .. , .(, ) (. 10, 11).

, . , , () .

,() , ,, , , . , , , , .

. 9. () ():

1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,6 .

. 10. : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – – ; 6 – .

. 11. .

. 12. .

, (),, –, , (,.).

, (. 12). , – , – , – , , .

4.

. ,3-4- . , .

(,, , , , ), , .

, ,, , , .

, , .

, … :

, , , (, ).

, , , . ( ).

, , (, ), (,).

, ,, ; (, – ,).

,. . ., .

. . , . . . , , . () , , : , – , , .. ( ).

.

. , , , . , . ( ).

, ( ).

Источник

Желудок – полый мышечный орган, самая широкая часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), где скапливается пища и начинается ее начальное переваривание и частичное всасывание питательных веществ и воды. Как работает желудок, как формируется желудочный сок и почему нарушаются его защитные функции?

Желудок – полый мышечный орган, самая широкая часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), где скапливается пища и начинается ее начальное переваривание и частичное всасывание питательных веществ и воды. Как работает желудок, как формируется желудочный сок и почему нарушаются его защитные функции?Анатомическое строение желудка

Еда из пищевода поступает в желудок, который другим своим концом соединен с двенадцатиперстной кишкой. Обычно желудок имеет форму буквы «J», но может изменяться в зависимости от положения тела, приема пищи и др. За счет того, что желудок – это мышечный орган, его стенки могут растягиваться при приеме пищи и воды. Объем желудка также зависит от возраста и, конечно, особенностей питания. Анатомически в желудке выделяют 4 части:

- часть, которая примыкает к пищеводу, – кардиальная;

- примыкающая к двенадцатиперстной кишке – пилорическая или привратниковая;

- между этими отделами расположено тело желудка;

- а та часть, которая расположена слева от кардиальной части, – это дно.

Желудок отделяется от пищевода нижним пищеводным сфинктером, а от двенадцатиперстной кишки – сфинктером привратника. Их главная задача – не допускать обратного заброса содержимого из желудка в пищевод, из двенадцатиперстной кишки в желудок. Хотя сбои случаются.

Строение стенки желудка

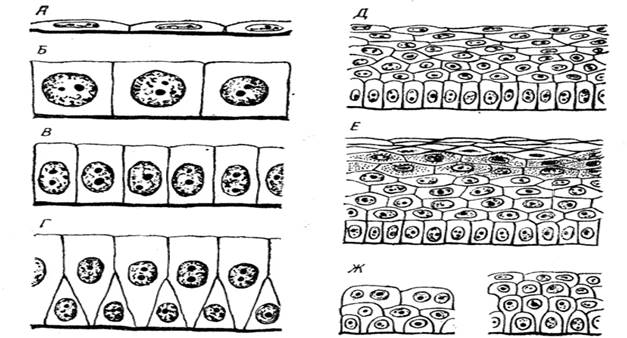

В строении стенки желудка человека можно выделить четыре основных слоя. Внутренняя часть – слизистая оболочка, которая покрыта однослойным цилиндрическим эпителием. Ниже расположена подслизистая основа, а после – мышечный слой, в строении которого можно выделить несколько подслоев гладкой мускулатуры. Особенность этих мышц заключается в том, что их сокращение не контролируется человеком, все движения происходят неосознанно, так как это «юрисдикция» вегетативной нервной системы. И внешняя оболочка стенки желудка – серозная оболочка. Между подслизистой основой и мышечным слоем располагается подслизистое сплетение, которое регулирует секреторную функцию эпителиальных клеток.

Особенности строения слизистой оболочки желудка

Слизистая оболочка образована однослойным цилиндрическим слоем, под которым расположены мышечные пластинки. Именно они образуют складки, поля и желудочные ямки. Здесь сосредоточены выводные протоки желудочных желез. В этом слое слизистой оболочки расположено множество желудочных желез, которые состоят из нескольких защитных клеток желудка:

- обкладочные клетки, их главная задача – выработка соляной кислоты;

- главные клетки вырабатывают ферменты – пепсин и пепсиноген;

- добавочные – секретируют защитную слизь, которая защищает стенки желудка от соляной кислоты.

Вся поверхность слизистой оболочки желудка покрыта тонким слоем слизи. Ее химический состав образует слизистобикарбонатный барьер желудка, защищающий его от его внутренних агрессивных факторов. В этой слизи сосредоточены антимикробные агенты: лизоцим, лактоферрин и другие компоненты.

Желудочный сок и пищеварение

Вся поверхность желудка имеет ямочную структуру. Как раз это обеспечивает минимальный контакт его стенок с соляной кислотой. Поэтому кислотность на поверхности эпителия близка к нейтральной. Клетки, которые вырабатывают соляную кислоту, расположены в поверхностном слое стенок желудка, поэтому путь, который она проходит, довольно короткий. И как раз быстрый характер выработки пищеварительных соков обеспечивает защиту желудка от повреждений. Под действием соляной кислоты в желудке перевариваются белки, жиры, например, молока. Однако в пищеварительном комке продолжают действовать ферменты слюны, переваривающие углеводы и сахара. Выработка желудочного сока, так же как и слюны, происходит рефлекторно. Стимулом для выработки пищеварительного сока становится не только непосредственный прием пищи, но и вид, запах пищи.

Моторика и переваривание пищи в желудке

В желудке постоянно происходят перестальтические сокращения, даже натощак в среднем они продолжаются 15-20 секунд. Во время приема пищи передний отдел желудка расширяется, и этот процесс в медицине называется аккомодацией. Он и обеспечивает возможность вместить в желудок весь объем пищи. Как только пища проникла в желудок, за счет перистальтики происходит смешивание пищевого комка (химуса) с соляной кислотой. Эвакуация пищи из желудка осуществляется за счет градиента давления. Но скорость ее зависит от консистенции пищи, например, жидкая эвакуируется буквально сразу, а вот плотная может оставаться в желудке 4-6 часов, но белковая пища гораздо быстрее покидают желудок в сравнении с жирной. Моторно-эвакуаторную функцию верхних отделов ЖКТ и желудка в частности осуществляет симпатическая и парасимпатическая нервная система.

Текст: Юлия Лапушкина.

Поделиться в социальных сетях:

Читайте также

ЗВУКИ ВОКРУГ НАС: КАК И ЧЕМ МЫ СЛЫШИМ

Мир вокруг наполнен звуками, которые мы слышим…

Источник

Эпителий (эпителиальная ткань) – одна из 4 тканей живых организмов, имеющая присущие только ей особенности строения, жизнедеятельности, развития, которые отличают ее от других совокупностей клеток и неклеточных структур (тканей). Эпителий отличается небольшими размерами, но выполняет важные функции в органах. Располагается он на границе внутренних и внешних сред. Развивается из трех зародышевых листков, что обуславливает разновидности его строения и выполняемые функции.

Строение эпителия и особенности функции базальной мембраны

| Расположение в организме |

|

| Строение |

|

| Функции |

|

Эпителий состоит из эпителиоцитов – клеток, плотно соединяющихся между собой и формирующих сплошной пласт. Они всегда располагаются на белково-полисахаридном слое (базальной мембране), под которым находится рыхлая соединительная ткань. В эпителии отсутствуют сосуды, их роль в снабжении ткани играет базальная мембрана. Именно через нее эпителий получает питание из сосудов соединительной ткани.

Базальная мембрана эпителия связывает его с нижерасположенной соединительной тканью. Состоит она из 2 слоев, отличающихся количеством гликопротеинов, белков, протеогликанов. Первый слой – светлая полоса, состоящая из ионов кальция, второй – темная полоса, включающая фибриллярные соединения.

Базальная мембрана выполняет несколько функций:

| Функции базальной мембраны | |

| Регенеративная или морфогенетическая | Обеспечение быстрого восстановления эпителия. |

| Барьерная | Выборочная проницаемость (только для необходимых организму веществ). |

| Механическая | Сохранение целостности плотных слоев за счет удержания эпителиоцитов вместе. |

| Трофическая | Осуществление питания эпителия. |

Взаимодействие базальной мембраны и эпителиальной ткани способствует слаженной работе организма.

Характеристика эпителия, выполняемые им функции

Особенности строения:

- клетки располагаются в один или несколько слоёв, тесно смыкаются;

- имеют малое количество межклеточного вещества;

- могут слущиваться и заменяться новыми.

Эпителий отличается от других тканей организма особенностями строения, развития, жизнедеятельности.

Главные характеристики:

- состоит из клеток-эпителиоцитов, обладающих высокими регенеративными способностями (быстро отмирают, затем интенсивно замещаются новыми молодыми элементами);

- покрывает наружную часть тела, выстилает внутренние органы;

- обильно снабжен нервными окончаниями;

- кровеносные сосуды отсутствуют, поэтому питание осуществляется за счет соединительной ткани через тонкую прослойку – базальную мембрану;

- клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества очень мало;

- обладает полярностью, так как у каждого эпителиоцита имеются полярные концы.

Эпителий относится к пограничным тканям, так как он располагается на поверхности органов и тела. Поэтому основная его функция – защита подлежащих тканей от проникновения вредных веществ. Помимо этого он выполняет секреторную, барьерную, рецепторную функции. Через него активно идут обменные процессы. В некоторых органах эпителиальная ткань выделяет секрет.

Нарушение целостности эпителиального слоя ведет к ослаблению его защитных функций, проникновению патогенных микроорганизмов, что опасно для здоровья организма.

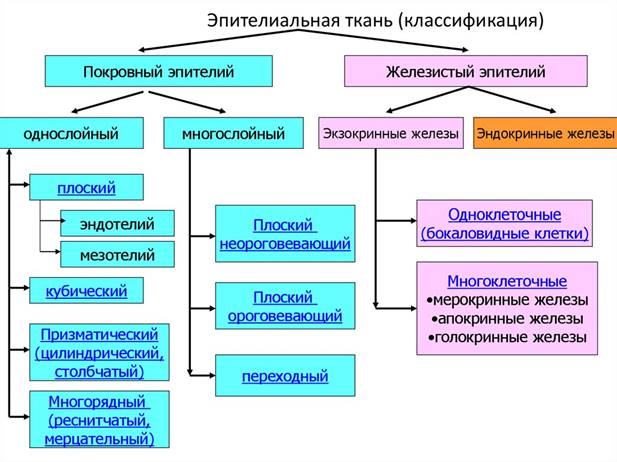

Виды эпителия, их признаки и свойства, классификация

Среди эпителиальных тканей различают:

- однослойный плоский (эндотелий сосудов);

- однослойный кубический (почечные канальцы);

- однослойный цилиндрический (поверхность желудка);

- мерцательный эпителий (воздухоносные пути);

- многослойный ороговевающий (эпидермис);

- многослойный неороговевающий (слизистая рта);

- железистый эпителий (железы внешней и внутренней секреции).

Эпителиальные ткани различаются по своему строению и выполняемым функциям. Выделяют следующие виды эпителия:

- Железистый (секреторный). Эпителий, входящий в состав желез. Состоит из клеток-гландулоцитов, выбрасывающих секрет в кровь, лимфу, железистые протоки.

- Покровный (поверхностный). Выстилает внутренние органы, отделяет организм от внешней среды, выполняя обменные и барьерные функции.

- Рецепторный (сенсорный). Локализуется в органах чувств.

Морфологическая классификация эпителия основана на различиях в форме клеток и количестве слоев.

Клетки наружного слоя могут быть плоскими, кубическими, цилиндрическими. Иногда они плотно прилегают друг к другу, в некоторых случаях между ними имеются узкие ходы, по которым циркулирует тканевая жидкость.

По количеству клеточных слоев эпителий бывает однослойным и многослойным.

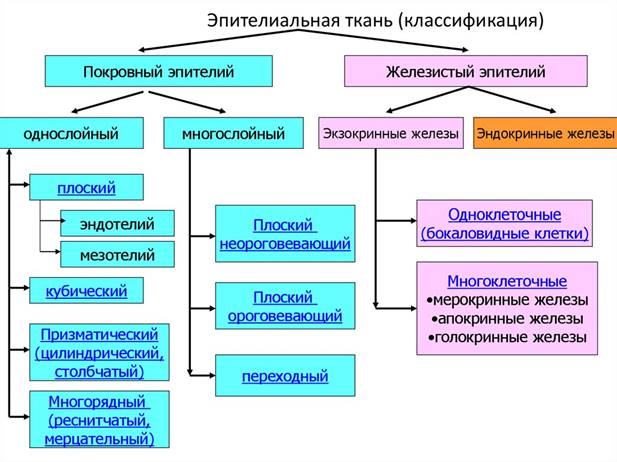

Однослойный

Разделяется на многорядную, у которой клеточные ядра располагаются на разном уровне от базальной мембраны. И однорядную, у всех клеток которой ядра находятся на одном уровне.

Однослойный плоский эпителий состоит из тонкого клеточного пласта, с микроскопическими ворсинками на поверхности. Клетки могут быть с одним, двумя, тремя ядрами. Из однослойного плоского эпителия состоит мезотелий плевры, брюшины.

Однослойный цилиндрический эпителий бывает трех видов:

- Мерцательный. Локализуется в органах женской репродуктивной системы. На апикальном полюсе распложены реснички, помогающие перемещаться яйцеклетке.

- Окаймленный. Обладает адсорбирующими функциями, локализуется в желчном пузыре, кишечнике.

- Железистый. Вырабатывает слизистый секрет, располагается в желудке.

Однослойный кубический образован клетками одинаковыми по высоте и ширине. Им выстланы выводящие протоки желез, канальцы нефронов.

Многорядный однослойный эпителий находится в дыхательных путях, и обеспечивают правильное функционирование всех органов дыхания. Ткань включает реснитчатые, эндокринные, вставочные, бокалообразные клетки. Совместная работа клеток помогает защищать органы дыхания от проникновения пыли, вирусов, продуцируют гормоны для местной регуляции.

Многослойный

Бывает ороговевающим и неороговевающим.

Неороговевающий находится в прямой кишке, роговице.

Слои образованы следующими клетками:

- цилиндрические. Ими образован базальный слой;

- плоские. Расположены снаружи, регулярно отмирают и отшелушиваются.

- остистые. Клетки с отростками, проникающие между апикальными концами клеток базального слоя.

Ороговевающий эпителий покрывает всю кожу снаружи.

Включает следующие слои:

- Зернистый — cостоит из плоских клеток с белком кератоглианом в цитоплазме.

- Блестящий — образован плоскими клетками, выделяющими элаидин. Под микроскопом определяется как однородная блестящая полоса, за что и получил свое название.

- Базальный — состоит из стволовых клеток и меланоцитов (пигментных).

- Роговой — образован роговыми чешуйками, содержащими кератин. Они расположены близко к поверхности, поэтому постоянно отшелушиваются в результате потере связи с расположенными ниже клетками и воздействия лизосомальных ферментов.

Выделяют в классификации переходный эпителий, который локализуется в мочевом пузыре, почках, мочевыводящем канале. Состоит он из базального, покровного, промежуточного слоев. Особенностями клеток переходного эпителия является свойство менять свою форму в зависимости от состояния стенок органа. Они могут становиться грушевидными или сплющиваться.

Существует классификация эпителия по происхождению. Согласно ей эпителиальную ткань разделяют на 6 разновидностей. Каждый из видов занимает собственное место в организме.

| Название ткани | Особенности |

| Ангиодермальная | Развивается из эндотелия (мезенхимы), находится в лимфо- и кровеносных сосудах, выстилая их. |

| Почечная | Локализуется в почечных канальцах. |

| Кожная | Развивается из эктодермы, располагается в ротовой полости, роговице, пищеводе. |

| Эпендимоглиальная | Выстилает мозговые полости, формируется из нервной трубки. |

| Целомическая | Формирует серозные оболочки, развивается из вентральной мезодермы. |

| Кишечная | Выстилает толстую и тонкую кишку, желудок. |

Эпителиальная ткань, несмотря на свои небольшие размеры, выполняет в организме важные функции. Любые нарушения ее целостности грозят серьезными последствиями.

Источник