Виды эпителия в желудке

Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

Эпителий желез желудка представляет собой высокоспециализированную ткань, состоящую из нескольких клеточных дифферонов, камбием для которых служат малодифференцированные эпителиоциты в области шеек желез. Эти клетки интенсивно метятся при введении Н-тимидина, часто делятся митозом, составляя камбий как для поверхностного эпителия слизистой оболочки желудка, так и для эпителия желудочных желез. Соответственно этому дифференцировка и смещение вновь возникающих клеток идут в двух направлениях: в сторону поверхностного эпителия и в глубину желез. Обновление клеток в эпителии желудка происходит за 1-3 суток.

Значительно медленнее обновляются высокоспециализированные клетки эпителия желудочных желез.

Главные экзокриноциты вырабатывают профермент пепсиноген, который в кислой среде превращается в активную форму пепсин — главный компонент желудочного сока. Экзокриноциты имеют призматическую форму, хорошо развитую гранулярную эндоплазматическую сеть, базофильную цитоплазму с секреторными гранулами зимогена.

Париетальные экзокриноциты — крупные, округлой или неправильно угловатой формы клетки, расположенные в составе стенки железы кнаружи от главных экзокриноцитов и мукоцитов. Цитоплазма клеток резко оксифильна. В ней содержатся многочисленные митохондрии. Ядро лежит в центральной части клетки. В цитоплазме есть система внутриклеточных секреторных канальцев, переходящих в межклеточные канальцы. В просвет внутриклеточных канальцев выступают многочисленные микроворсинки. По секреторным канальцам из клетки на апикальную ее поверхность выводятся ионы Н и Сl, образующие соляную кислоту.

Париетальные клетки секретируют также внутренний фактор Кастла, необходимый для всасывания витамина Bi2 в тонкой кишке.

Мукоциты — слизистые клетки призматической формы со светлой цитоплазмой и уплотненным ядром, смещенным в базальную часть. При электронной микроскопии в апикальной части слизистых клеток выявляется большое количество секреторных гранул. Располагаются мукоциты в главной части желез, преимущественно в теле собственных желез. Функция клеток — выработка слизи.

Эндокриноциты желудка представлены несколькими клеточными дифферонами, для названия которых приняты буквенные сокращенные обозначения (ЕС, ECL, G, P, D, А и др.). Для всех этих клеток характерна более светлая цитоплазма, чем у других эпителиальных клеток. Отличительным признаком эндокринных клеток является наличие в цитоплазме секреторных гранул. Поскольку гранулы способны восстанавливать нитрат серебра, эти клетки называют аргирофильными. Они интенсивно окрашиваются также бихроматом калия, с чем связано другое название эндокриноцитов — энтерохромаффинные.

На основании строения секреторных гранул, а также с учетом их биохимических и функциональных свойств эндокриноциты классифицируются на несколько видов.

ЕС-клетки самые многочисленные, располагаются в теле и дне железы, между главными экзокриноцитами и секретируют серотонин и мелатонин. Серотонин стимулирует секреторную деятельность главных экзокриноцитов и мукоцитов. Мелатонин участвует в регуляции биологических ритмов функциональной активности секреторных клеток в зависимости от световых циклов.

ECL-клетки вырабатывают гистамин, который действует на париетальные экзокриноциты, регулируя продукцию соляной кислоты.

G-клетки называют гастринпродуцирующими. В большом количестве они встречаются в пилорических железах желудка. Гастрин стимулирует деятельность главных и париетальных экзокриноцитов, что сопровождается усиленной выработкой пепсиногена и соляной кислоты. У людей с повышенной кислотностью желудочного сока отмечается увеличение количества G-клеток и их гиперфункция. Имеются данные о том, что G-клетки вырабатывают энкефалин — морфиноподобное вещество, впервые обнаруженное в мозгу и участвующее в регуляции чувства боли.

Р-клетки секретируют бомбезин, который усиливает сокращения гладкой мышечной ткани желчного пузыря, стимулирует выделение соляной кислоты париетальными экзокриноцитами.

D-клетки вырабатывают соматостатин — ингибитор гормона роста. Он угнетает синтез белков.

ВИП-клетки продуцируют вазоинтестинальный пептид, расширяющий кровеносные сосуды и снижающий артериальное давление. Этот пептид стимулирует также выделение гормонов клетками островков поджелудочной железы.

А-клетки синтезируют энтероглюкагон, расщепляющий гликоген до глюкозы подобно глюкагону А-клеток островков поджелудочной железы.

В большинстве эндокриноцитов секреторные гранулы находятся в базальной части. Содержимое гранул выделяется в собственную пластинку слизистой оболочки и далее попадает в кровеносные капилляры.

Мышечная пластинка слизистой оболочки образована тремя слоями гладких миоцитов.

Подслизистая основа стенки желудка представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с сосудистыми и нервными сплетениями.

Мышечная оболочка желудка состоит из трех слоев гладкой мышечной ткани: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего с косым направлением мышечных пучков. Средний слой в области привратника утолщен и образует пилорический сфинктер. Серозная оболочка желудка образована поверхностно лежащим мезотелием, а ее основу составляет рыхлая волокнистая соединительная ткань.

В стенке желудка расположены подслизистое, межмышечное и подсерозное нервные сплетения. В ганглиях межмышечного сплетения преобладают вегетативные нейроны 1-го типа, в пилорической области желудка больше нейронов П-го типа. К сплетениям идут проводники от блуждающего нерва и из пограничного симпатического ствола. Возбуждение блуждающего нерва стимулирует секрецию желудочного сока, тогда как возбуждение симпатических нервов, наоборот, угнетает желудочную секрецию.

– Также рекомендуем “Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

Желудок относится к основным органам пищеварительного тракта. В нем происходит переработка всех продуктов, которые мы употребляем. Это осуществляется благодаря соляной кислоте, которая имеется в желудке. Данное химическое соединение выделяется специальными клетками. Строение желудка представлено несколькими видами тканей. Кроме того, клетки, выделяющие соляную кислоту и другие биологически активные вещества, расположены не по всему органу. Поэтому анатомически желудок состоит из нескольких отделов. Каждый из них отличается по функциональному значению.

Желудок: гистология органа

Желудок – это полый орган мешкообразной формы. Помимо химической обработки химуса он необходим для накопления пищи. Чтобы понять, каким образом осуществляется переваривание, следует знать, что такое гистология желудка. Данная наука изучает строение органов на уровне тканей. Как известно, живая материя состоит из множества клеток. Они, в свою очередь, образуют ткани. Клетки организма различны по своей структуре. Поэтому ткани тоже неодинаковы. Каждая из них выполняет определённую функцию. Внутренние органы состоят из нескольких видов тканей. Благодаря этому обеспечивается их деятельность.

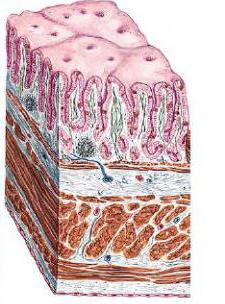

Не исключение и желудок. Гистология изучает 4 слоя этого органа. Первым из них является слизистая оболочка. Она расположена на внутренней поверхности желудка. Далее имеется подслизистый слой. Он представлен жировой тканью, в которой находятся кровеносные и лимфатические сосуды, а также нервы. Следующий слой – это мышечная оболочка. Благодаря ней желудок может сокращаться и расслабляться. Последней является серозная оболочка. Она соприкасается с брюшной полостью. Каждый из этих слоёв состоит из клеток, которые в совокупности образуют ткань.

Гистология слизистой оболочки желудка

Нормальная гистология слизистой желудка представлена эпителиальной, железистой и лимфоидной тканью. Кроме того, в составе данной оболочки имеется мышечная пластинка, состоящая из гладкой мускулатуры. Особенностью слизистого слоя желудка является то, что на его поверхности имеется множество ямок. Они расположены между железами, секретирующими различные биологические вещества. Далее имеется слой эпителиальной ткани. За ним следует железа желудка. Вместе с лимфоидной тканью они образуют собственную пластинку, входящую в состав слизистой оболочки.

Железистая ткань имеет определённую структуру. Она представлена несколькими образованиями. Среди них:

- Простые железы. Они имеют трубчатое строение.

- Разветвленные железы.

Секреторный отдел состоит из нескольких экзо- и эндокриноцитов. Выводной проток желез слизистой оболочки выходит в дно ямки, расположенной на поверхности ткани. Кроме того, клетки в этом отделе тоже способны секретировать слизь. Промежутки между железами заполнены грубой соединительной волокнистой тканью.

В собственной пластинке слизистой оболочки могут присутствовать лимфоидные элементы. Они расположены диффузно, но всей поверхности. Далее следует мышечная пластинка. В её составе имеется 2 слоя циркулярных волокон и 1 – продольных. Он занимает промежуточное положение.

Гистологическое строение эпителия желудка

Верхним слоем слизистой оболочки, который контактирует с пищевыми массами, является эпителий желудка. Гистология этого отдела ЖКТ отличается от строения ткани в кишечнике. Эпителий не только защищает поверхность органа от повреждений, но и обладает секреторной функцией. Эта ткань выстилает полость желудка изнутри. Она располагается по всей поверхности слизистой оболочки. Не исключение и желудочные ямки.

Внутренняя поверхность органа покрыта однослойным призматическим железистым эпителием. Клетки данной ткани – секреторные. Они называются экзокриноцитами. Вместе с клетками выводных протоков желез они продуцирую секрет.

Гистология фундального отдела желудка

Гистология различных отделов желудка неодинакова. Анатомически орган подразделяют на несколько частей. Среди них:

- Кардиальный отдел. В этом месте пищевод переходит в желудок.

- Дно. По-другому эту часть называют фундальным отделом.

- Тело представлено большой и малой кривизной желудка.

- Антральный отдел. Эта часть расположена перед переходом желудка в ДПК.

- Пилорический отдел (привратник). В этой части имеется сфинктер, соединяющий желудок с ДПК. Привратник занимает промежуточное положение между этими органами.

Большое физиологическое значение имеет фундальный отдел желудка. Гистология данной области сложна. В фундальном отделе имеются собственные железы желудка. Их количество составляет около 35 миллионов. Глубина ямок между фундальными железами занимает 25% слизистой оболочки. Основная функция данного отдела – это выработка соляной кислоты. Под воздействием данного вещества происходит активация биологически активных веществ (пепсин), переваривание пищи, а также осуществляется защита организма от бактериальных и вирусных частиц. Собственные (фундальные) железы состоят из 2 типов клеток – экзо- и эндокриноцитов.

Гистология подслизистых оболочек желудка

Как и во всех органах, под слизистой оболочкой желудка расположен слой жировой ткани. В его толще размещены сосудистые (венозное и артериальное) сплетения. Они кровоснабжают внутренние слои стенки желудка. В частности, мышечную и подслизистую оболочки. Помимо этого, в этом слое имеется сеть лимфатических сосудов и нервное сплетение. Мышечная оболочка желудка представлена тремя слоями мускулатуры. Это является отличительной особенностью данного органа. Снаружи и внутри расположены продольные мышечные волокна. Они имеют косую направленность. Между ними пролегает слой циркулярных мышечных волокон. Как и в подслизистой оболочке, здесь имеется нервное сплетение и сеть лимфатических сосудов. Снаружи желудок покрыт серозным слоем. Он представляет собой висцеральную брюшину.

Доброкачественные новообразования желудка и кишечника: гистология гемангиомы

Одним из доброкачественных новообразований является гемангиома. Гистология желудка и кишечника при данном заболевании необходима. Ведь, несмотря на то что образование является доброкачественным, его следует дифференцировать от рака. Гистологически гемангиома представлена сосудистой тканью. Клетки этой опухоли полностью дифференцированы. Они не отличаются от элементов, составляющих артерии и вены организма. Чаще всего гемангиома желудка образуется в подслизистом слое. Типичной локализацией для этого доброкачественного новообразования считается пилорический отдел. Опухоль может иметь различные размеры.

Помимо желудка, гемангиомы могут локализоваться в тонком и толстом кишечнике. Эти образования редко дают о себе знать. Тем не менее диагностика гемангиом важна. При больших размерах и постоянной травматизации (химусом, каловыми массами) могут возникнуть серьёзные осложнения. Основным из них является профузное желудочно-кишечное кровотечение. Доброкачественное новообразование сложно заподозрить, так как в большинстве случаев клинические проявления отсутствуют. При эндоскопическом исследовании обнаруживается тёмно-красное или синюшное округлое пятно, возвышающееся над слизистой оболочкой. В этом случае ставится диагноз «гемангиома». Гистология желудка и кишечника при этом имеет решающее значение. В редких случаях гемангиома подвергается злокачественному перерождению.

Регенерация желудка: гистология при заживлении язв

Одним из показаний для гистологического исследования является язвенная болезнь желудка. При этой патологии проводится эндоскопическое исследование (ФЭГДС) с взятием биопсии. Гистология обязательна при подозрении на малигнизацию язвы. В зависимости от стадии заболевания полученная ткань может быть различной. При заживлении язвы исследуется рубец желудка. Гистология в этом случае нужна только при наличии симптомов, благодаря которым можно заподозрить злокачественное перерождение ткани. Если малигнизации нет, то в анализе обнаруживаются клетки грубой соединительной ткани. При озлокачествлении язвы желудка гистологическая картина может быть различной. Она характеризуется изменением клеточного состава ткани, наличием недифференцированных элементов.

С какой целью выполняется гистология желудка?

Одним из органов пищеварительного тракта, в котором часто развиваются новообразования, является желудок. Гистология должна проводиться при наличии любого изменения слизистой оболочки. Показаниями к этому исследованию считаются следующие заболевания:

- Атрофический гастрит. Эта патология характеризуется обеднением клеточного состава слизистой оболочки, воспалительными явлениями, снижением секреции соляной кислоты.

- Редкие формы гастрита. К ним относят лимфоцитарное, эозинофильное и гранулематозное воспаление.

- Хроническая язвенная болезнь желудка и ДПК.

- Развитие «малых признаков» по Савицкому. К ним относят общую слабость, снижение аппетита и работоспособности, похудение, чувство дискомфорта в животе.

- Обнаружение полипов желудка и других доброкачественных новообразований.

- Внезапное изменение клинической картины при длительно существующей язвенной болезни. К ним относят снижение интенсивности болевого синдрома, развитие отвращения к мясной пище.

Перечисленные патологии относятся к предраковым заболеваниям. Это не означает, что у пациента имеется злокачественная опухоль, и её локализация – желудок. Гистология помогает определить, какие именно изменения наблюдаются в тканях органа. Чтобы предупредить развитие злокачественного перерождения, стоит провести исследование как можно раньше и принять меры.

Результаты гистологии желудка

Результаты гистологического исследования могут быть различными. Если ткань органа не изменена, то при микроскопии обнаруживается нормальный призматический однослойный железистый эпителий. При взятии на биопсию более глубоких слоёв можно увидеть гладкомышечные волокна, адипоциты. Если у пациента имеется рубец от затянувшейся язвы, то обнаруживается грубая волокнистая соединительная ткань. При доброкачественных образованиях результаты гистологии могут быть различными. Они зависят от того, из какой ткани развилась опухоль (сосудистой, мышечной, лимфоидной). Основной особенностью доброкачественных образований является зрелость клеток.

Забор тканей желудка на гистологию: методика проведения

Чтобы произвести гистологическое исследование ткани желудка, необходимо выполнить биопсию органа. В большинстве случаев она проводится при помощи эндоскопии. Аппарат для выполнения ФЭГДС помещают в просвет желудка и отщепляют несколько кусочков ткани органа. Биоптаты желательно брать из нескольких отдалённых участков. В некоторых случаях ткань для гистологического исследования берется во время проведения оперативного вмешательства. После этого в лаборатории проводятся тонкие срезы с биоптата, которые исследуют под микроскопом.

Сколько времени занимает гистологический анализ ткани желудка

При подозрении на онкологические заболевания необходима гистология желудка. Сколько времени делают данный анализ? На этот вопрос может ответить только лечащий врач. В среднем гистология занимает около 2 недель. Это касается плановых исследований, например, при удалении полипа.

При проведении операции может понадобиться срочное гистологическое исследование ткани. В этом случае анализ занимает не более получаса.

В каких клиниках производится гистологический анализ?

Некоторые пациенты интересуются: где срочно можно сделать гистологию желудка? Данное исследование проводится во всех клиниках, имеющих необходимое оборудование и лабораторию. Срочная гистология проводится в онкологических диспансерах, некоторых хирургических стационарах.

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Желудок выполняет секреторную, механическую и эндокринную функции. Различают однокамерные и многокамерные желудки.

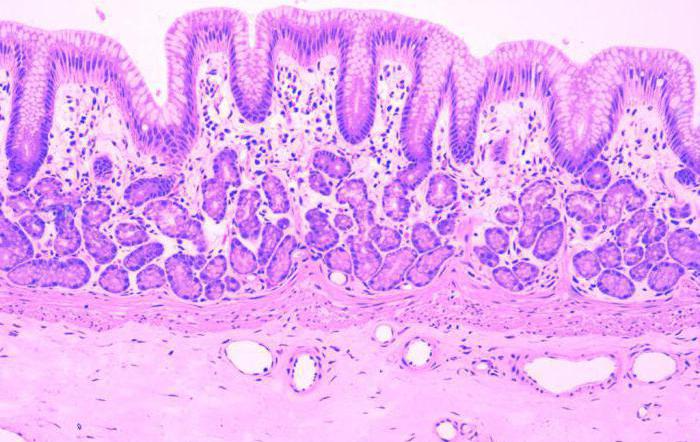

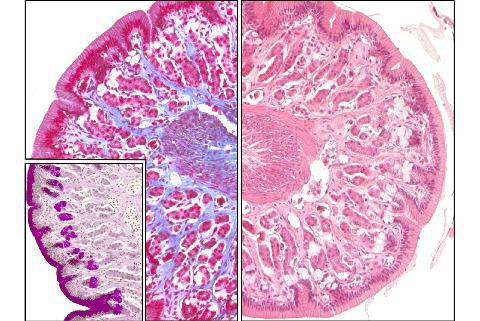

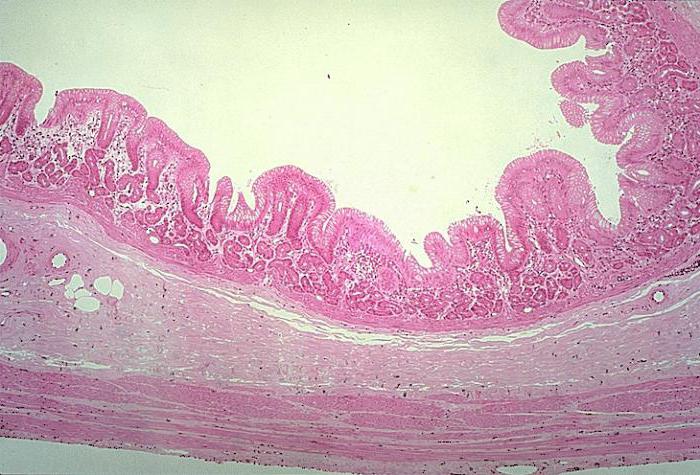

Однокамерный желудок. Его стенка построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек (рис. 265).

Слизистая оболочка состоит из эпителиального слоя, основной пластинки, мышечной пластинки и подслизистой основы.

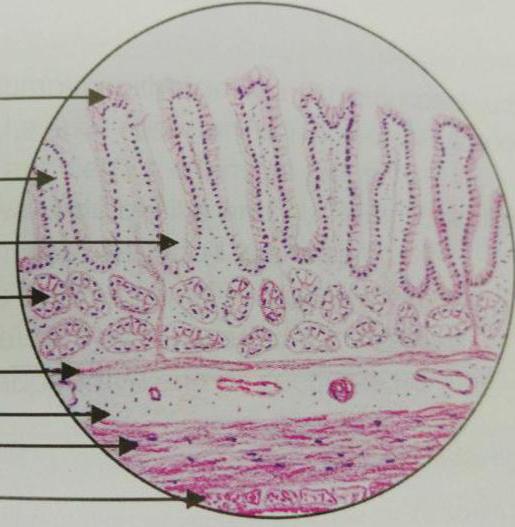

Рис. 265. А – схема микроскопического строения дна желудка:

1 – однослойный цилиндрический железистый эпителий; 2 – желудочная ямочка; 3 – собственные фундальные железы желудка; 4 – собственная пластинка слизистой оболочки; 5 – мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 – подслизистая основа (а – кровеносный сосуд, б – жировая клетка); 7 – мышечная оболочка; 8 – межмышечное нервное сплетение; 9 – серозная оболочка; 10 – слизистая оболочка; 11 – косые слои мышечной оболочки; 12 – циркулярный слой и 13 – продольный слой мышечной оболочки.

Б – схема электронно-микроскопического строения слизистых клеток поверхностного эпителиального слоя желудка (по Ито):

1 – микроворсинки; 2 – гранулы слизистого секрета; 3 – митохондрии; 4 – комплекс Гольджи; 5 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 6 – базальная мембрана.

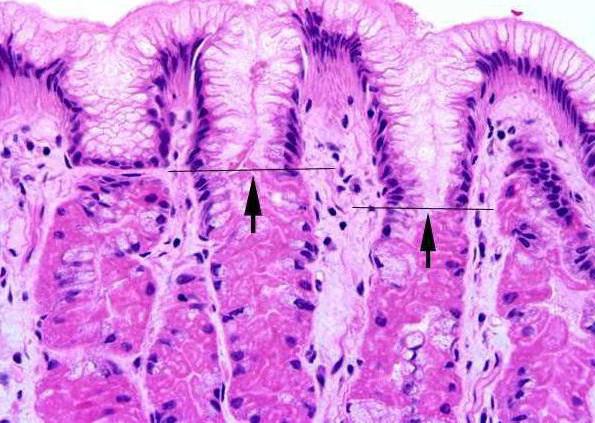

Рис. 266. Железы дна желудка:

I – шейка .железы; II – тело железы; III – дно железы; 1 – однослойный железистый эпителий; 2 – желудочная ямка; 3 – собственная пластинка; 4 – добавочные клетки; 5 – париетальная клетка; 6 – главные клетки; 7 – мышечная пластинка.

Поверхность ее в виде неровного контура, чему способствует рыхлое соединение слизистой и мышечной оболочек.

Слизистая оболочка формирует складки, поля и ямки. В образовании складок принимают участие все слои слизистой, в образовании полей – эпителиальный слой и основная пластинка, в которой железы располагаются группами, разграниченными соединительной тканью. Желудочные ямочки образуются в результате погружения эпителия в толщу основной пластинки (А – 2).

Эпителиальный слой представлен однослойным столбчатым железистым эпителием. Его клетки характеризуются ярко выраженной полярной дифференциацией: в базальном полюсе лежит овальное ядро, многочисленные митохондрии; над ядром находится комплекс Гольджи. В апикальном полюсе размещены секреторные гранулы и капли мукоидного секрета (Б). Поверхностный эпителиальный слой вырабатывает слизь, которая защищает ткани слизистой оболочки от механических повреждений грубой частью корма и негативных воздействий желудочного сока. Собственная пластинка построена из рыхлой соединительной и ретикулярной тканей. Здесь, прилегая друг к другу, залегают простые трубчатые неразветвленные (разветвленные) железы. Их выводные протоки открываются в желудочные ямки. По строению и функции железы разных зон стенки желудка варьируют, в связи с чем выделяют фундальные, пилорические и кардиальные. На этом основании и части желудка принято именовать фундальной, пилорической, кардиальной.

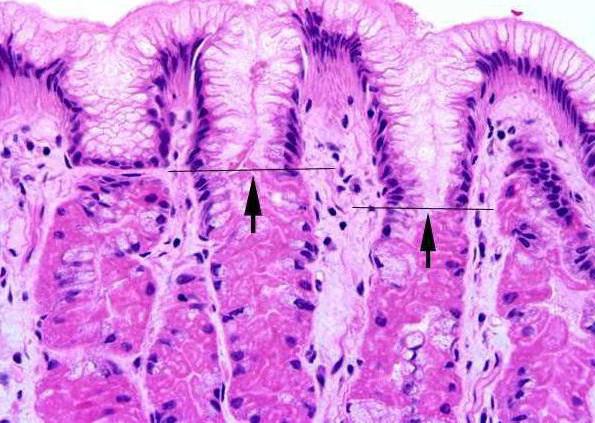

Простые, трубчатые фундальные железы имеют неразветвленный или слабо разветвленный концевой отдел и короткий выводной проток, открывающийся в относительно неглубокую желудочную ямку. В железе различают шейку, тело и дно (рис. 266). Шейка является выводным протоком, тело и дно – секреторным отделом.

У железы очень узкий, едва заметный просвет, состоит она из главных, париетальных (обкладочных), слизистых, шеечных, эндокринных (аргирофильных) клеток (см. цв. табл. XI).

Из главных клеток построена большая часть дна и тела железы. В клетке различают базальный и апикальный полюсы. Первый из них характеризуется базофилией, которая обусловлена локализацией белоксинтезирующей системы клетки, то есть гранулярной эндоплазматической сети. С этой зоной клетки связывают образование профермента – пепсиногена. Второй полюс заполнен гранулами белкового секрета, его плазмолемма образует короткие микроворсинки. В центральной части главной клетки находится овальное ядро (рис. 267).

Париетальные (обкладочные) клетки, прилегая к базальной мембране, лежат снаружи главных и слизистых клеток. Они округлой формы, по размеру больше главных. Округлое ядро лежит в центре клетки, цитоплазма оксифильна. Внутри париетальной клетки расположена система внутриклеточных канальцев с многочисленными микроворсинками. Они переходят в межклеточные канальца, расположенные между клетками железы и контактирующие с просветом железы (В). Цитоплазма богата митохондриями. Обкладочные клетки продуцируют хлориды, из которых образуется соляная кислота. В ее присутствии пепсиноген превращается в пепсин – фермент желудочного сока. Его действие направлено на расщепление белковой части корма.

В базальном полюсе слизистой клетки содержится уплощенное? ядро. В апикальном полюсе находятся митохондрии, комплекс Гольджи и многочисленные округлые слизистые гранулы. Клетки локализуются в теле железы.

У основания каждой расположенной в шейке железы находится уплощенное или треугольное ядро. В апикальной ее части лежат капли секрета, хорошо окрашивающиеся муцикармином. Шеечные клетки характеризуются высокой митотической активностью. Их считают не только железистыми, но и обладающими регенерационной способностью.

Эндокринные клетки находятся в теле и дне железы. Эти клетки секретируют биологически активные вещества, подобные гормонам, которые стимулируют секреторную функцию желез.

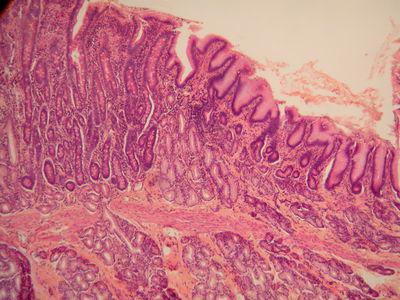

Простые трубчатые кардиальные железы имеют сильно разветвленный концевой отдел и широкий просвет выводного протока. Клетки концевого отдела цилиндрической или кубической формы, у них оттесненное к основанию ядро и светлая цитоплазма. Клетки секретируют амилоидные ферменты, расщепляющие крахмал. В железах могут встречаться главные, париетальные и слизистые клетки. Кардиальные железы расположены в основной пластинке вблизи пищевода (рис. 268).

Пилорические железы – трубчатые, простые, с короткими и сильно ветвящимися концевыми отделами, с широкими просветами. В основной пластинке они лежат более рыхло. Железистые клетки по строению сходны со слизистыми клетками фундальных желез. Клетки цилиндрической формы со светлой цитоплазмой, содержащей слизь и оттесненные к базальному полюсу уплощенные ядра. Имеются шеечные клетки и отсутствуют париетальные

Рис. 267. Схема электронно-микроскопического строения главной клетки железы дна желудка (А):

а – митохондрии; б – гранулярная эндоплазматическая сеть; в – комплекс Гольджи; г – зернышки пепсиногена; д – микроворсинки; е – базальная мембрана; ж – ядро; Б – схема электронно-микроскопического строения париетальной железы дна желудка: 1 – каналец; 2 – митохондрия; 3 – ядро; 4 – лизосома; 5 – комплекс Гольджи.

Рис. 268. Три типа желез желудка:

А – донная; Б – пилорическая; В – кардиальная железы; а – покровный эпителий; б – перешеек; в – тело; г – дно железы; д – поперечные и косые разрезы отдельных ветвей железы; е – главные; ж – париетальные и з – добавочные клетки.

клетки. Желудочные ямки по сравнению с другими железами более глубокие.

Мышечная пластинка построена из пучков гладкомышечных клеток, расположенных циркулярно и продольно. Состоит она из двух продольных и одного внутреннего циркулярного слоев. Сокращение мышечных клеток вызывает образование складок слизистой оболочки, что улучшает выделение секрета из просвета желез,

Подслизистая основа построена из рыхлой соединительной ткани и содержит сосудистое и нервное сплетения, сеть лимфатических сосудов. Такое строение обусловливает подвижность слизистой оболочки.

Мышечная оболочка состоит из трех слоев гладкомышечных клеток: внутреннего, наружного и среднего. Внутренний слой косой, средний – циркулярный, наружный – продольный. Между слоями мышц находятся ганглии интрамурального межмышечного сплетения и множество лимфатических сосудов.

Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани и снаружи покрыта мезотелием (однослойным сквамозным эпителием).

У животных разных видов различия в строении однокамерных желудков сводятся преимущественно к разному соотношению площади безжелезистой и железистой частей, соотношению длины концевых отделов и выводных протоков, что обусловлено характером принимаемого корма, и в связи с этим специфической потребности в ферментах.

Многокамерный желудок жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз) состоит из трех преджелудков: рубца, книжки, сетки и железистого желудка – сычуга. В отличие от сычуга в слизистой оболочке преджелудков отсутствуют железы. Здесь осуществляются механическая переработка и разложение корма с участием бактерий и простейших. Слизистая оболочка преджелудков покрыта многослойным ороговевающим эпителием, который является продолжением эпителиального слоя пищевода. В эпителии преджелудков не выражен блестящий слой, имеются зернистый и роговой слои, между клетками интенсивно развита система щелей.

Рубец (рис. 269 – А). Его слизистая оболочка образует выпячивания (сосочки) основной пластинки различной величины и формы, покрытые многослойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка состоит из отдельных пучков, лежащих у основания сосочков. Отдельные мышечные клетки встречаются в основной пластинке сосочка. Мышечная оболочка построена из гладкомышечных клеток, среди которых имеются отдельные волокна исчерченной мышечной ткани. Различают два слоя; внутренний – кольцевой и наружный – продольный.

Рубец покрыт серозной оболочкой, представленной рыхлой соединительной тканью и мезотелием.

Сетка (Б). Основная пластинка слизистой оболочки образует большое число складок, которые так же, как и ячейки, лежащие между ними, покрыты многослойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка не выражена. Единичные гладкомышечные клетки рассеяны в соединительнотканной основе. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкомышечных клеток, образующих спирали и пересечения. Мышечная оболочка связана с мышечной оболочкой пищевода и пищеводного желоба. Снаружи сетка покрыта серозной оболочкой. Пищеводный желоб имеет сходство в строении с сеткой. Значительнее развит мышечный слой слизистой оболочки, который вблизи сетки формирует сплошной слой. В основе губ желоба расположен продольный гладкомышечный слой, не потерявший связи с мышечной оболочкой сетки. Кроме того, различают внутренний циркулярный слой гладкомышечных клеток и наружный продольный слой исчерченных мышечных волокон, продолжающихся из пищевода.

Книжка (В). В образовании листочков книжки участвуют основная и мышечная пластинки. На вершине мышечная пластинка утолщается, формируя продольный слой края листка. В большие листки проникают мышечные клетки кольцевого слоя мышечной оболочки. Последняя также состоит из гладкомышечных клеток, формирующих более тонкий продольный слой и более толстый

Рис. 269. Схема гистологического строения преджелудков крупного рогатого скота:

А – рубец; Б – сетка; В – книжка; а – эпителиальный слой; б – основа слизистой оболочки; в – мышечная пластинка; г – подслизистая основа слизистой оболочки; д – кольцевой и продольный слои мышечной оболочки; е – серозная оболочка; ж – врастание соединительной ткани в эпителий; з – сосочки слизистой рубца; и – крупная складка сетки; к – ее мышечные пучки; л – крупный листок книжки; м – пластинчатый отросток кольцевого слоя мышечной оболочки. При большом увеличении: н – сосочек рубца; о – складка сетки; п – листок книжки (по Техверу).

циркулярный. Снаружи лежит серозная оболочка, состоящая из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Таким образом, общей морфологической особенностью преджелудков жвачных является наличие соединительнотканных сосочков, покрытых плоским многослойным эпителием. Преджелудки обильно снабжаются кровью. В сосочек входят несколько артериальных сосудов, которые образуют в нем густую сеть капилляров.

Сычуг. Стенка железистого желудка жвачных, как и других животных, построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек. В основной пластинке слизистой оболочки располагаются кардиальные, фундальные и пилорические железы. Простые трубчатые фундальные железы имеют более длинную шейку и относительно короткий секреторный отдел. Эти железы занимают большую часть стенки желудка. Зона кардиальных желез незначительна. Она находится рядом с входом книжки в сычуг. По сравнению с другими животными пилорические железы длиннее.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник