В желудке химус что это

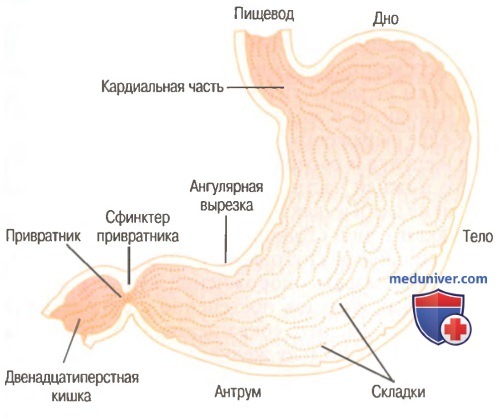

Двигательная активность желудка. Формирование химуса в желудкеа) Желудок. Функция хранения. Пища, поступающая в желудок, укладывается концентрическими кругами в проксимальной части желудка. Самая последняя порция пищи располагается ближе к пищеводному отверстию, а самая начальная порция находится ближе всего к внешней стенке желудка. Обычно когда пища растягивает желудок, то ваговагальный рефлекс от желудка через продолговатый мозг обратно к желудку снижает мышечный тонус тела желудка. Вследствие этого стенки желудка стремительно выпячиваются кнаружи, приспосабливаясь ко все большему количеству пищи, вплоть до состояния полного расслабления, наступающего при объеме 0,8-1,5 л. Давление в желудке остается низким, пока достигается этот объем. б) Перемешивание и продвижение пищи в желудке — основной электрический ритм стенки желудка. Пищеварительные соки желудка секретируются железами, которые представлены практически по всей поверхности тела желудка, за исключением узкой полоски вдоль малой кривизны. Эти секреты сразу вступают в контакт с той частью пищи, которая лежит ближе к поверхности слизистой желудка. До тех пор пока пища находится в желудке, слабые перистальтические волны сокращения, называемые перемешивающими волнами, начинаются в середине, распространяются к верхней части желудка, а затем двигаются к антруму приблизительно каждые 15-20 сек. Эти волны вызываются основным электрическим ритмом стенки пищеварительной трубки, состоящим из электрических медленных волн, которые возникают спонтанно в стенке желудка. По мере того как волны сокращения продвигаются от тела желудка к антруму, они приобретают более интенсивный характер; некоторые из них становятся чрезмерно интенсивными, т.к. обусловлены эффективным перистальтическим потенциалом действия, что приводит к возникновению кольцевых сокращений и вынуждает содержимое антрального отдела продвигаться к привратнику под все нарастающим давлением.

Эти сократительные циклы играют важную роль в перемешивании желудочного содержимого. Каждый раз перистальтическая волна распространяется по стенке антрума к привратнику и глубоко проникает в пищевое содержимое антрума. При этом открытие привратника настолько мало, что только несколько миллилитров или менее из антрального содержимого выталкиваются с каждой перистальтической волной в двенадцатиперстную кишку. По мере того как каждая перистальтическая волна приближается к привратнику, пилорическая мышца сокращается, как правило, сама по себе и препятствует опорожнению желудка через привратник. В результате большая часть антрального содержимого продавливается вверх по направлению к телу желудка через перистальтическое кольцо, а не через привратник. Следовательно, движение перистальтического сжимающего кольца в сочетании со сдавливающим эффектом наверх, которое называют ретропульсацией, является крайне важным перемешивающим механизмом в желудке. в) Химус. Когда пища тщательно перемешается с желудочным секретом, образовавшаяся смесь проходит дальше по пищеварительной трубке. Эту смесь называют химусом. Степень густоты химуса, покидающего желудок, зависит от объема однородной пищи, воды, желудочных секретов и от степени переваривания. Внешний вид химуса подобен густой жидкости или пасте. г) Голодные сокращения. Кроме перистальтических сокращений при нахождении пищи в желудке, существует и другой тип интенсивных сокращений, называемый голодными сокращениями. Они обычно возникают, когда желудок остается пустым в течение нескольких часов. Это ритмические перистальтические сокращения тела желудка. Когда следующие один за другим сокращения становятся достаточно сильными, они обычно объединяются и вызывают продолжительное слитное сокращение, иногда длящееся до 2-3 мин. Голодные сокращения наиболее ярко выражены в молодом, здоровом организме, когда отмечается высокая степень гастроинтестинального тонуса; также они повышены у людей, имеющих сниженный по сравнению с нормой уровень сахара крови. Когда происходят голодные сокращения желудка, человек иногда ощущает в эпигастральной области легкую болезненность, которую называют голодными болями. В течение 12-24 час после последнего приема пищи голодные боли обычно не возникают; во время голодания они достигают пика интенсивности на 3-4 день и в последующие дни постепенно ослабевают. – Также рекомендуем “Опорожнение желудка. Регуляция опорожнения желудка и факторы влияющие на нее” Оглавление темы “Двигательная активность желудочно-кишечного тракта”: |

Источник

ХИМУС (греческий chymos сок) — полужидкое содержимое тонкой кишки, представляющее собой смесь поступившего в нее пищевого содержимого желудка с поджелудочным и кишечным соками, а также с желчью.

В двенадцатиперстную кишку за сутки поступает около 4—6 л желудочного содержимого (иногда его называют желудочным химусом), 1 — 2 л желчи, до 2 л поджелудочного сока и ок. 2 л кишечного сока. Однако из тонкой кишки в толстую за тот же промежуток времени переходит около 4 л химуса, практически лишенного ценных для организма и доступных для всасывания веществ.

Количество и состав химуса зависят от вида и количества принятой пищи, количества и свойств выделившихся в кишку секретов пищеварительных желез, переваривания питательных веществ, всасывания продуктов их гидролиза, воды, минеральных солей и других компонентов химуса.

В норме в двенадцатиперстной кишке за счет варьирующих соотношений между поступившими в кишку кислым содержимым желудка и нейтральным или слабощелочным панкреатическим, кишечным секретами и желчью pH химуса находится в пределах 4,0—8,0, а на протяжении почти всей тощей и подвздошной кишки — 6,5—7,5. Изменение pH связано с нарушением соотношений секретов, ускорением желудочной эвакуации и дуоденального транзита химуса. Моторная активность кишки (см. Перистальтика) содействует гомогенизации химуса, продвижению его в дистальном направлении, смене пристеночного слоя и улучшению контакта со слизистой оболочкой тонкой кишки.

Химус является объектом и средой полостного пищеварения (см.). Ферменты секретов поджелудочной железы (см.) и тонкой кишки (см. Кишечник) в составе химуса обеспечивают гидролиз полимеров пищи до дипептидов, дисахаридов и т. д., которые поступают в зону пристеночного пищеварения (см.), где происходит заключительный гидролиз продуктов полостного пищеварения и их всасывание (см.). В изменении физико-химических свойств липидов химуса большую роль играет желчь (см.).

В норме процессы гидролиза и всасывания питательных веществ наиболее активно протекают в верхней трети тонкой кишки и, следовательно, в этом отделе кишки происходит наиболее существенное изменение состава химуса. В более дистально расположенных отделах тонкой кишки состав химуса определяется резорбцией его компонентов.

Состав химуса, его физико-химические свойства, в свою очередь, влияют на процессы пищеварения, изменяют секреторную, моторную и резорбтивную деятельность желудочно-кишечного тракта. В зависимости от pH химуса высвобождается разное количество секретина (см.); количество высвобождаемого эндокринными клетками кишки холецистокинин-панкреозимина (см. Секреция) зависит от содержания в химусе продуктов гидролиза белков и жиров, определяет количество и состав панкреатического сока, регулирует желчевыделение (см.). В зависимости от свойств химуса осуществляется нейрогуморальная коррекция секреции желез слизистой оболочки желудка и его моторно-эвакуаторной деятельности (см. Желудок). Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки содержимым химуса усиливает ее моторику, секрецию и движения ворсинок, существенно влияет на скорость всасывания. Моторику, секрецию и всасывание в тонкой кишке повышают продукты переваривания белков и жиров, панкреатические ферменты и др. Панкреатические ферменты химуса тормозят секрецию поджелудочной железы. Реализация регуляторных эффектов химуса осуществляется посредством рефлекторных дуг, замыкающихся на уровне центральной нервной системы и периферических ганглиев, с помощью интестинальных гормонов, а также непосредственным влиянием компонентов химуса на полостное, пристеночное пищеварение и всасывание.

Библиогр.:

Коротько Г. Ф. Желудочное пищеварение, его функциональная организация и роль в пищеварительном конвейере, Ташкент, 1980;

Смирнов К. В. и Уголев А. М. Космическая гастроэнтерология, Трофологические очерки, с. 15, М., 1981; Физиология всасывания, под ред. А. М. Уголева и др., Л., 1977; Физиология пищеварения, под ред. А. В. Соловьева и др., Л., 1974.

Г. Ф. Коротько.

Источник: Большая Медицинская Энциклопедия (БМЭ), под редакцией Петровского Б.В., 3-е издание

Рекомендуемые статьи

Источник

Химус — важный элемент пищеварительного процесса, процесса, проще говоря, пищевой комок, который формируется в процессе переваривания пищи. Химус это в медицине означает содержимое желудка, которое дальше будет перевариваться организмом. В этом процессе их химуса будут выделены все полезные питательные вещества, а то, что осталось будет переработано в каловые массы. Сегодня мы подробно рассмотрим, что такое пищевой химус в кишечнике. Читайте следующий материал на страницах журнала gastritinform.ru, и вы также узнаете как происходит эвакуация химуса из желудка.

Химус что это

Хи́мус (от греч. χυμός — сок) — жидкое или полужидкое содержимое желудка или кишечника, состоящее из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущённых эпителиальных клеток и микроорганизмов.

В желудке пища проводит в среднем один-два часа. Можно сказать, что желудок дожёвывает еду. При переходе в кишечник она представляет собой густую пасту, которую называют химусом. В двенадцатиперстную кишку за сутки поступает около 4—6 л желудочного содержимого (иногда его называют желудочным химусом), 1 — 2 л желчи, до 2 л поджелудочного сока и ок. 2 л кишечного сока. Однако из тонкой кишки в толстую за тот же промежуток времени переходит около 4 л химуса, практически лишенного ценных для организма и доступных для всасывания веществ.

Хи́мус (от греч. χυμός — сок) — жидкое или полужидкое содержимое желудка или кишечника, состоящее из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущённых эпителиальных клеток и микроорганизмов

Хи́мус (от греч. χυμός — сок) — жидкое или полужидкое содержимое желудка или кишечника, состоящее из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущённых эпителиальных клеток и микроорганизмов

Состав химуса, его физико-химические свойства, в свою очередь, влияют на процессы пищеварения, изменяют секреторную, моторную и резорбтивную деятельность желудочно-кишечного тракта. В зависимости от pH химуса высвобождается разное количество секретина; количество высвобождаемого эндокринными клетками кишки холецистокинин-панкреозимина зависит от содержания в химусе продуктов гидролиза белков и жиров, определяет количество и состав панкреатического сока, регулирует желчевыделение (см.). В зависимости от свойств химуса осуществляется нейрогуморальная коррекция секреции желез слизистой оболочки желудка и его моторно-эвакуаторной деятельности.

Механическое раздражение слизистой оболочки тонкой кишки содержимым химуса усиливает ее моторику, секрецию и движения ворсинок, существенно влияет на скорость всасывания. Моторику, секрецию и всасывание в тонкой кишке повышают продукты переваривания белков и жиров, панкреатические ферменты и др.

Панкреатические ферменты химуса тормозят секрецию поджелудочной железы. Реализация регуляторных эффектов химуса осуществляется посредством рефлекторных дуг, замыкающихся на уровне центральной нервной системы и периферических ганглиев, с помощью интестинальных гормонов, а также непосредственным влиянием компонентов химуса на полостное, пристеночное пищеварение и всасывание.

Химус это в медицине

Количество и состав химуса зависят от вида и количества принятой пищи, количества и свойств выделившихся в кишку секретов пищеварительных желез, переваривания питательных веществ, всасывания продуктов их гидролиза, воды, минеральных солей и других компонентов химуса.

В норме в двенадцатиперстной кишке за счет варьирующих соотношений между поступившими в кишку кислым содержимым желудка и нейтральным или слабощелочным панкреатическим, кишечным секретами и желчью pH химуса находится в пределах 4,0—8,0, а на протяжении почти всей тощей и подвздошной кишки — 6,5—7,5. Изменение pH связано с нарушением соотношений секретов, ускорением желудочной эвакуации и дуоденального транзита химуса. Моторная активность кишки содействует гомогенизации химуса, продвижению его в дистальном направлении, смене пристеночного слоя и улучшению контакта со слизистой оболочкой тонкой кишки.

Химус является объектом и средой полостного пищеварения (в составе химуса обеспечивают гидролиз полимеров пищи до дипептидов, дисахаридов и т. д., которые поступают в зону пристеночного пищеварения (см.), где происходит заключительный гидролиз продуктов полостного пищеварения и их всасывание (см.). В изменении физико-химических свойств липидов химуса большую роль играет желчь.

В норме процессы гидролиза и всасывания питательных веществ наиболее активно протекают в верхней трети тонкой кишки и, следовательно, в этом отделе кишки происходит наиболее существенное изменение состава химуса. В более дистально расположенных отделах тонкой кишки состав химуса определяется резорбцией его компонентов.

Химус желудка

Химус состоит из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущенных эпителиальных клеток и микроорганизмов

Химус состоит из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущенных эпителиальных клеток и микроорганизмов

Химус состоит из частично переваренной пищи, желудочного и кишечного соков, секретов желёз, желчи, слущенных эпителиальных клеток и микроорганизмов.

Химус формируется в результате деятельности желудка и эвакуируется в двенадцатиперстную кишку через пилорический сфинктер, их разделяющий. Пилорический сфинктер активно участвует в эвакуаторном процессе и в формировании перемещающегося в тонкую кишку химуса. Пилорический сфинктер сепарирует по размеру эвакуируемые частицы, и те, которые больше 1,0–1,2 мм в диаметре, возвращаются в антральную часть желудка.

Химус из желудка поступает в двенадцатиперстную кишку отдельными порциями благодаря перистальтике желудка и открытию пилорического сфинктера. После попадания химуса в двенадцатиперстную кишку его кислотные компоненты воздействует на рецепторы двенадцатиперстной кишки, что приводит к закрытию пилорического сфинктера.

Химус переходит в двенадцатиперстную кишку только тогда, когда его консистенция становится жидкой или полужидкой. Скорость эвакуации существенно зависит от типа пищи. Быстрее всего эвакуируется пища, богатая углеводами, затем — белковая и с наименьшей скоростью — жирная пища. Из тонкой кишки в толстую переходит ежедневно около 400 г химуса. В толстой кишке происходит интенсивное всасывание воды. Структура химуса существенно меняется и он преобразуется в кал. Из 400 г химуса образуется около 150–200 г кала.

Химус в кишечнике это

После обработки в желудке пищевой комок попадает в полость тонкой кишки, в которой происходит наиболее полная переработка пищевых веществ. В полость тонкой кишки изливаются желчь и кишечный сок, нейтрализующие кислый желудочный химус. Под воздействием желчных кислот (холеная и дезоксихолевая) происходит активация панкреатической липазы и в меньшей степени амилазы и протеазы. Наиболее важно участие желчи во всасывании нутриентов. Желчные кислоты необходимы для эмульгирования и расщепления жиров, жирных кислот, других жироподобных веществ.

Каждый из отделов толстого кишечника выполняет свою функцию. Бактерии слепой кишки способствуют дальнейшему расщеплению химуса и всасыванию воды.

Тощая и подвздошная кишки. Длина тощей кишки составляет около 2/5, а подвздошная кишка около 3/5 длины тонкого кишечника. В этих отделах осуществляются следующие физиологические функции: выделение кишечного сока, перемешивание и передвижение химуса, расщепление и активное всасывание продуктов переваривания, воды и солей.

Двенадцатиперстная кишка – начальный отдел тонкой кишки. Начинается от привратника желудка и доходит до тощей кишки. В ее стенке находится большое количество желез, секретирующих богатый слизью щелочной секрет, который защищает слизистую оболочку от воздействия кислого химуса. В двенадцатиперстную кишку открываются общий желчный проток и проток поджелудочной железы, через которые в просвет кишки поступают желчь и панкреатический сок.

Стенки толстой кишки усилены мышечным слоем, а просвет широкий, что обусловлено ее функцией – всасывание воды и формирование каловых масс из химуса, которого за сутки поступает в кишку около 2 кг, из которых остается около 300 г. Весь процесс образования каловых масс длится 12–18 часов.

Эвакуация химуса

«Путешествие» химуса по толстому кишечнику довольно продолжительно: здесь пища может находиться до 15 часов. За это время из химуса удаляется вся жидкая составляющая, а в кишечнике остается только то, что организм не смог переварить и усвоить. Из этих «отходов» пищеварительной системы формируются твердые фекальные массы, которые затем выводятся из организма через прямую кишку.

Так завершается пищеварительный цикл человека. Однако по факту этот цикл непрерывен: так как полный процесс переваривания порции пищи может длиться около суток, а ест человек в среднем каждые 3-4 часа, система пищеварения функционирует постоянно и все органы желудочно-кишечного тракта работают параллельно, а не последовательно.

Источники

https://www.gastroscan.ru/handbook/117/265

https://aif.ru/health/life/kak_rabotaet_kishechnik_cheloveka_infografika

https://kartaslov.ru

https://snab -complect.ru/himus-i-fermenty-v-zheludke/

Post Views:

578

Навигация по записям

Источник