Утка желудок и двенадцатиперстной кишки

|

Источник

К органам пищеварения у птиц относятся клюв, ротовая полость, язык, глотка и пищевод, зоб, железистый и мышечный желудок, отделы кишок, поджелудочная железа и печень.

К органам пищеварения у птиц относятся клюв, ротовая полость, язык, глотка и пищевод, зоб, железистый и мышечный желудок, отделы кишок, поджелудочная железа и печень.

Клюв у птиц служит для захватывания (приема) пищи.

Ротовая полость только принимает пищу, но не участвует в подготовке кормов, как это происходит у млекопитающих, потому что птица зубов не имеет и пищу при помощи языка сразу направляет в пищевод.

Язык у птиц имеет очень важное значение: при помощи языка птица выбирает себе корм по вкусу, захватывает и проталкивает корм в пищевод. Язык у водоплавающих птиц служит органом осязания, а у уток и лебедей играет роль насоса: попавшая вместе с водой пища (водоросли и водяные насекомые) заглатываются птицей, а вода выливается через боковые отверстия клюва.

Глотка и пищевод у птиц служат органом заглатывания пищи и продвижения ее дальше, в зоб. Принятый птицей корм проходит по пищеводу непосредственно в зоб.

Зоб представляет у кур, индеек и цесарок одностороннее выпячивание пищевода с правой стороны перед входом в грудной отдел. У уток и гусей нет настоящего зоба, а имеется веретенообразное расширение пищевода.

Попавшая в зоб пища задерживается в нем на время от 1,5 до 18 часов, что зависит от качества, количества и влажности корма. В зобу корм разбухает и изменяется под влиянием находящихся в нем бактерий, а потом небольшими порциями поступает в железистый желудок.

Железистый желудок у птиц имеет вид небольшого расширения пищевода; стенки его значительно утолщены и снабжены большим количеством желез, которые выделяют пищеварительный сок.

Под влиянием желудочного сока пища разлагается химически на более простые составные части. Этот процесс называется перевариванием пищи. Фактически переваривание и перетирание пищи начинается в следующем желудке — мышечном.

Мышечный желудок у птиц круглой или плоскоовальной формы и построен из мощных мышц; внутри желудка имеется плотная бессосудистая оболочка, под которой лежит слизистая оболочка.

Мышечный желудок у птиц (в частности, у кур) служит органом, заменяющим зубы. В нем всегда находятся небольшие камешки, захваченные птицей. Эти камешки помогают перетиранию пищи; таким образом, в мышечном желудке пища размельчается и делается мягкой, пригодной для воздействия на нее пищеварительных соков поджелудочной железы и кишок. Из мышечного желудка пища поступает в двенадцатиперстную кишку. Двенадцатиперстная кишка начинается сейчас же по выходе из мышечного желудка, делает изгиб и переходит в отдел тонких кишок. В изгибе двенадцатиперстной кишки расположена поджелудочная железа.

Поджелудочная железа у птиц — главная пищеварительная железа в организме. Ее сок расщепляет все виды пищевых веществ: белок переводит в легкорастворимое состояние; жиры расщепляет на глицерин и жирные кислоты; крахмал превращает в сахар.

Весь пищеварительный процесс и всасывание питательных веществ происходит в кишечнике.

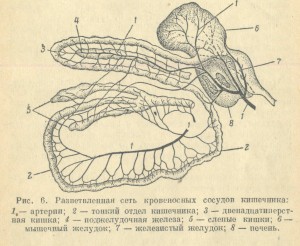

Кишечник у птиц имеет свои особенности в строении. Начиная от мышечного желудка и до основания слепых кишок, он тянется в виде равномерной трубки. От места ответвления слепой кишки начинается утолщение кишок, которое оканчивается клоакой. Более расширенная часть кишки, лежащая между слепой кишкой и клоакой, называется прямой кишкой. Прямая кишка птиц является конечной частью кишечника, в ней заканчиваются все пищеварительные процессы и происходит всасывание оставшихся питательных веществ, Из прямой кишки остатки неиспользованной пищевой массы поступают в клоаку, откуда выбрасываются наружу. Весь кишечник у птиц подвешен на широкой серозной перепонке, так называемой брыжейке. В стенки брыжейки входит сеть кровеносных сосудов, несущих кровь к кишечнику и уносящих из кишечника питательные соки пищи для всего организма.

Печень лежит в грудобрюшной полости; в передней части печень граничит с сердцем, а в задней и верхней части прилегает к мускульному желудку. Печень разделена на две большие доли и имеет тесно прилегающий желчный пузырь (у голубя и цесарки желчного пузыря нет). Печень выделяет желчь, задерживает и обезвреживает вредные для организма вещества, находящиеся в крови. В клетках печени откладывается гликоген, который образуется из глюкозы и представляет запасы углеводов (крахмала). Глюкоза поступает в кровь из кишечника в результате переваривания углеводов пищи. В случае уменьшения глюкозы в крови, что происходит во время затраты организмом энергии, глюкоза поступает в кровь из печени.

Запасы гликогена откладываются, кроме того, в мышцах и других клетках тела.

Источник

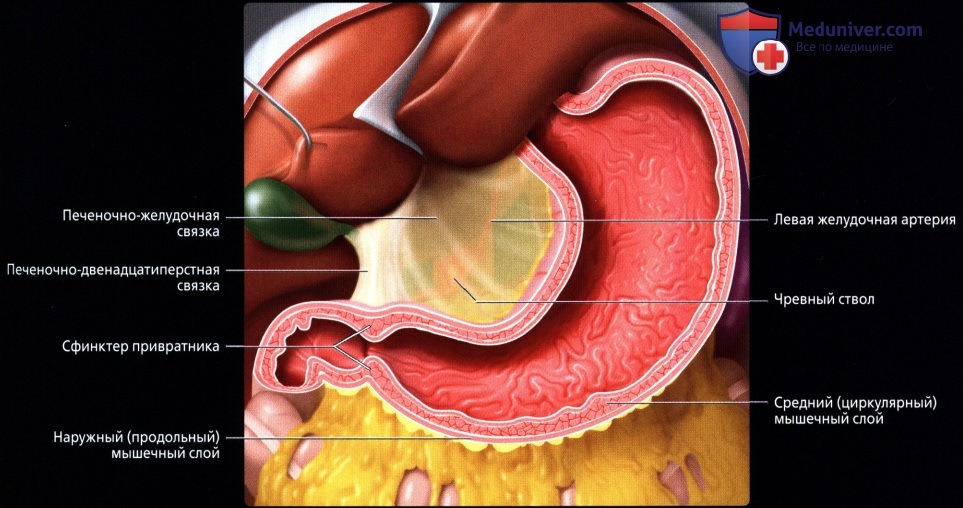

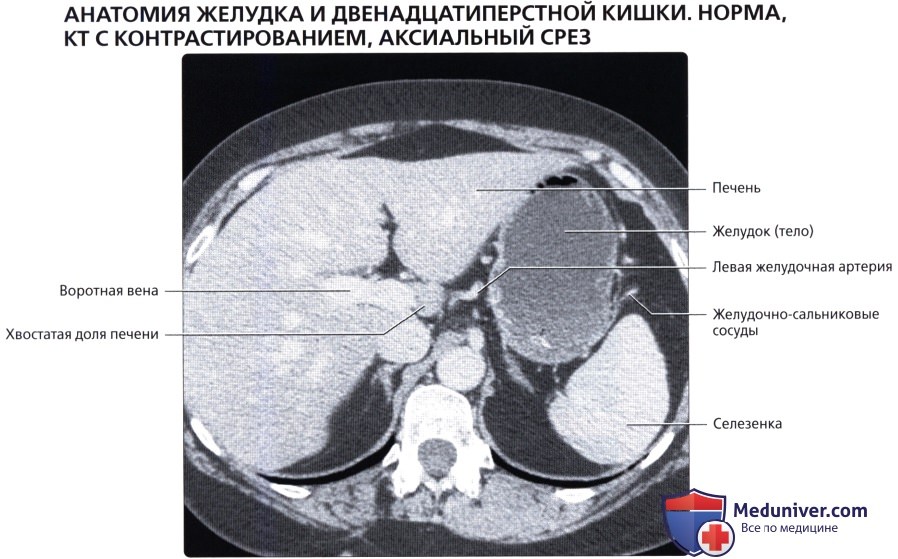

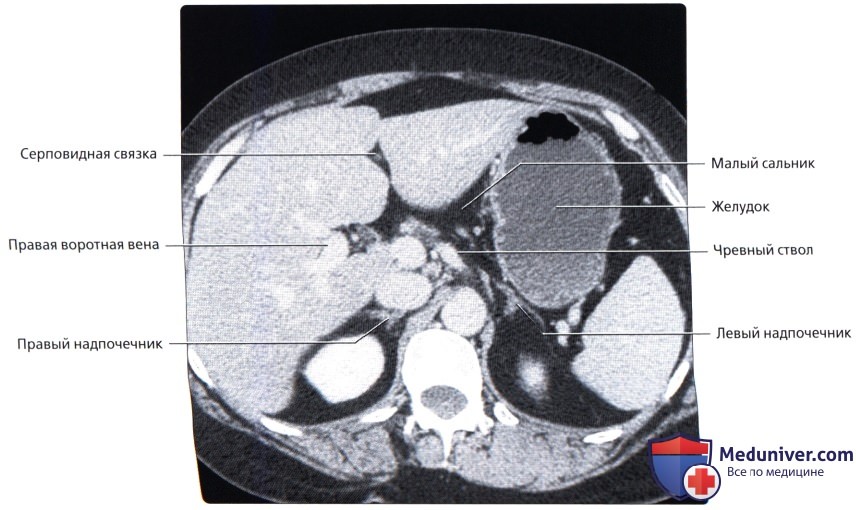

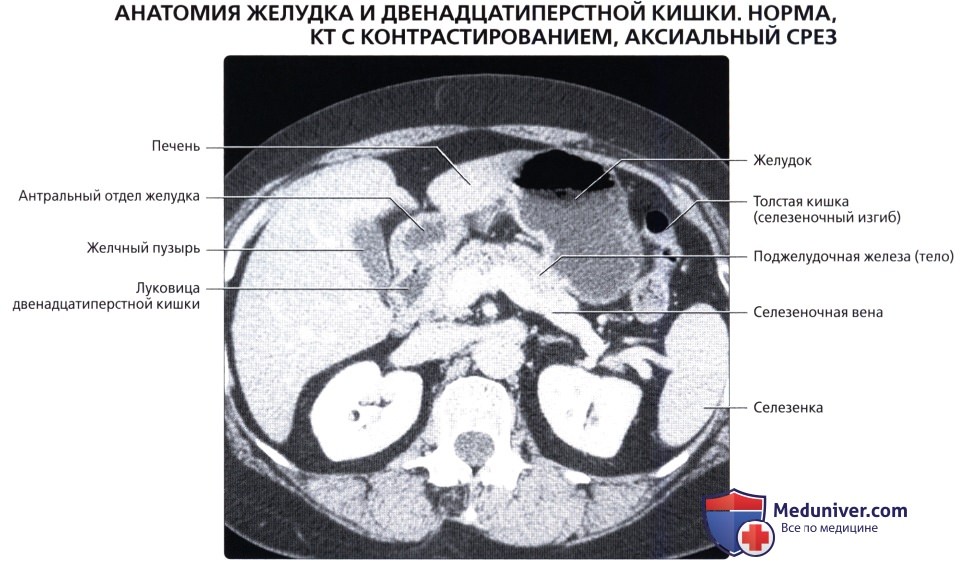

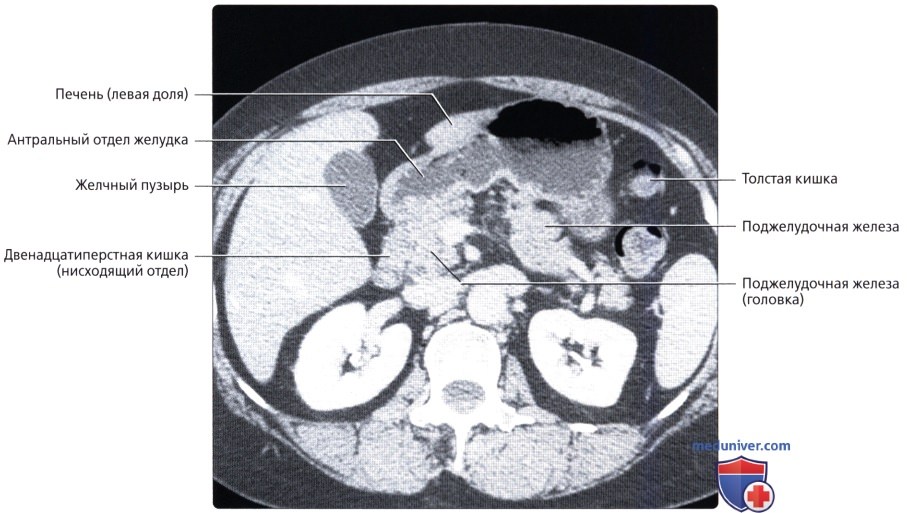

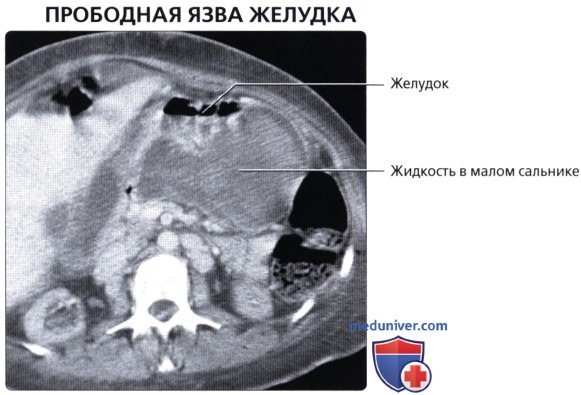

Желудок расположен в левой половине верхнего этажа брюшной полости и лишь выходной отдел его заходит вправо за срединную плоскость тела. На переднюю брюшную стенку желудок проецируется в области левого подреберья и эпигастральной области, а при наполнении желудка его большая кривизна проецируется в верхнем отделе пупочной области. В желудке различают кардиальную часть (кардию). дно. тело, антральный отдел, привратниковую (пилорическую) часть и пилорический канал. Границей между желудком и двенадцатиперстной кишкой является привратник.

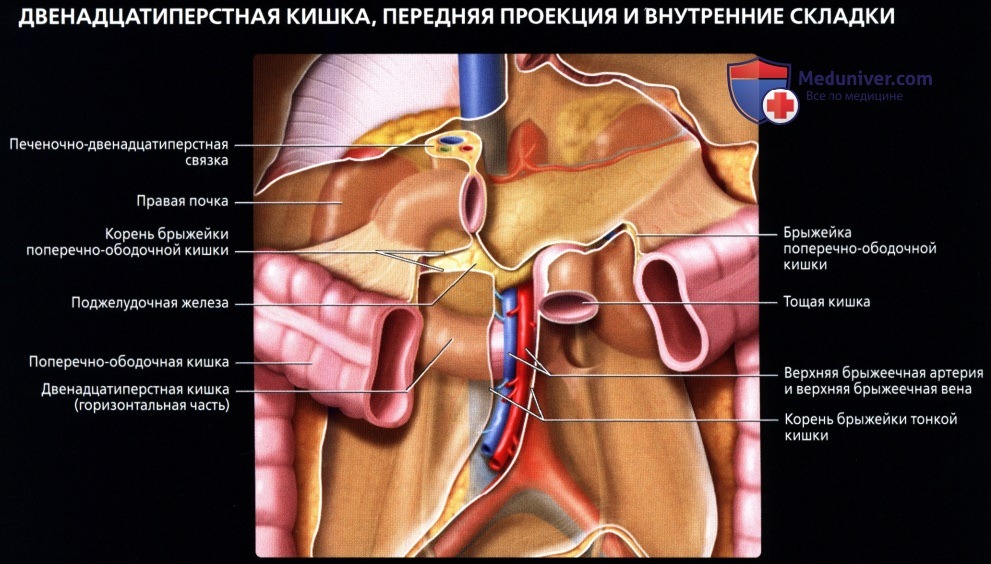

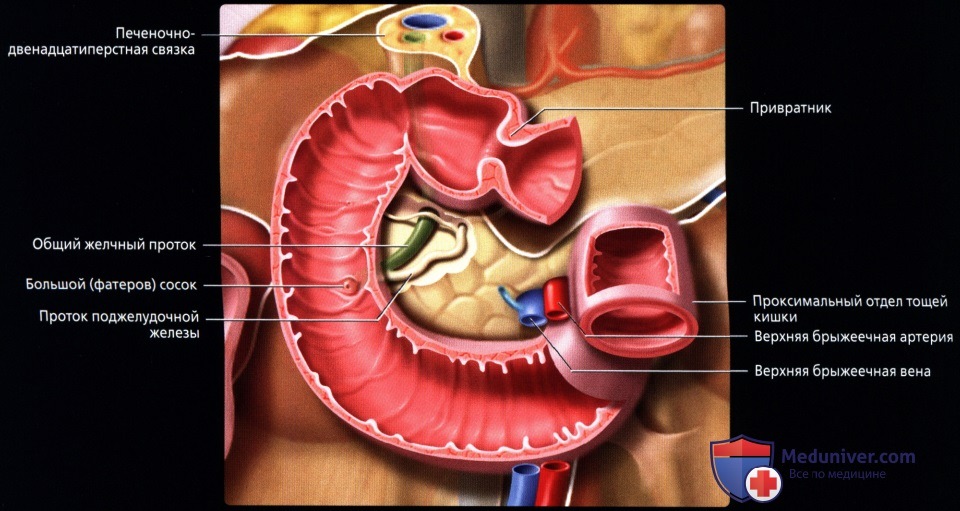

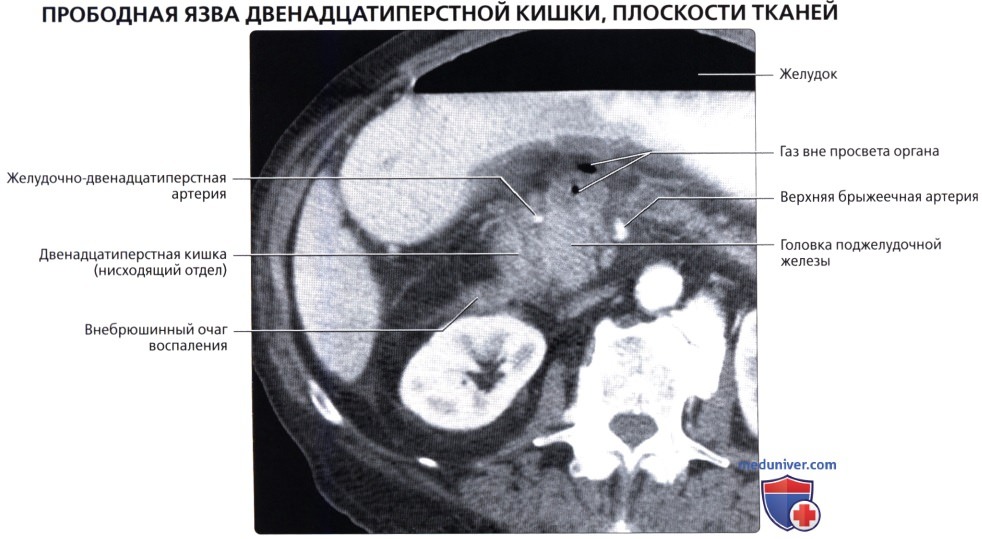

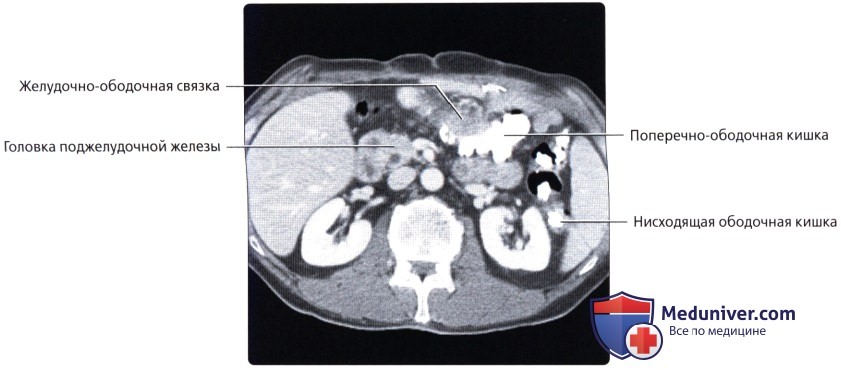

Двенадцатиперстная кишка огибает головку поджелудочной железы и у связки Трейтца образует двенадцатиперстно-тощий изгиб. Длина ее равна 25—30 см. В двенадцатиперстной кишке различают три части: верхнюю горизонтальную, нисходящую и нижнюю горизонтальную. В нисходящей части двенадцатиперстной кишки на задне-медиальной стенке расположен большой сосочек двенадцатиперстной кишки — место впадения в кишку общего желчного протока и протока поджелудочной железы.

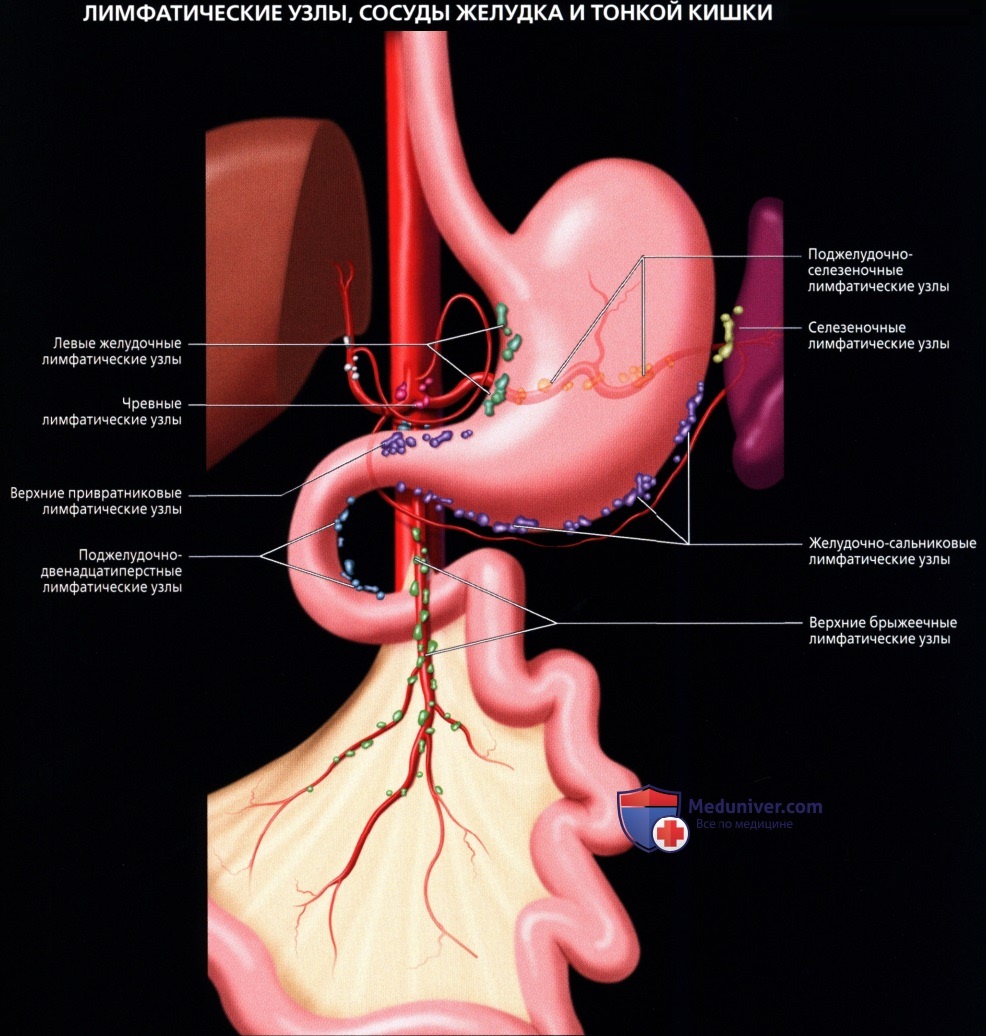

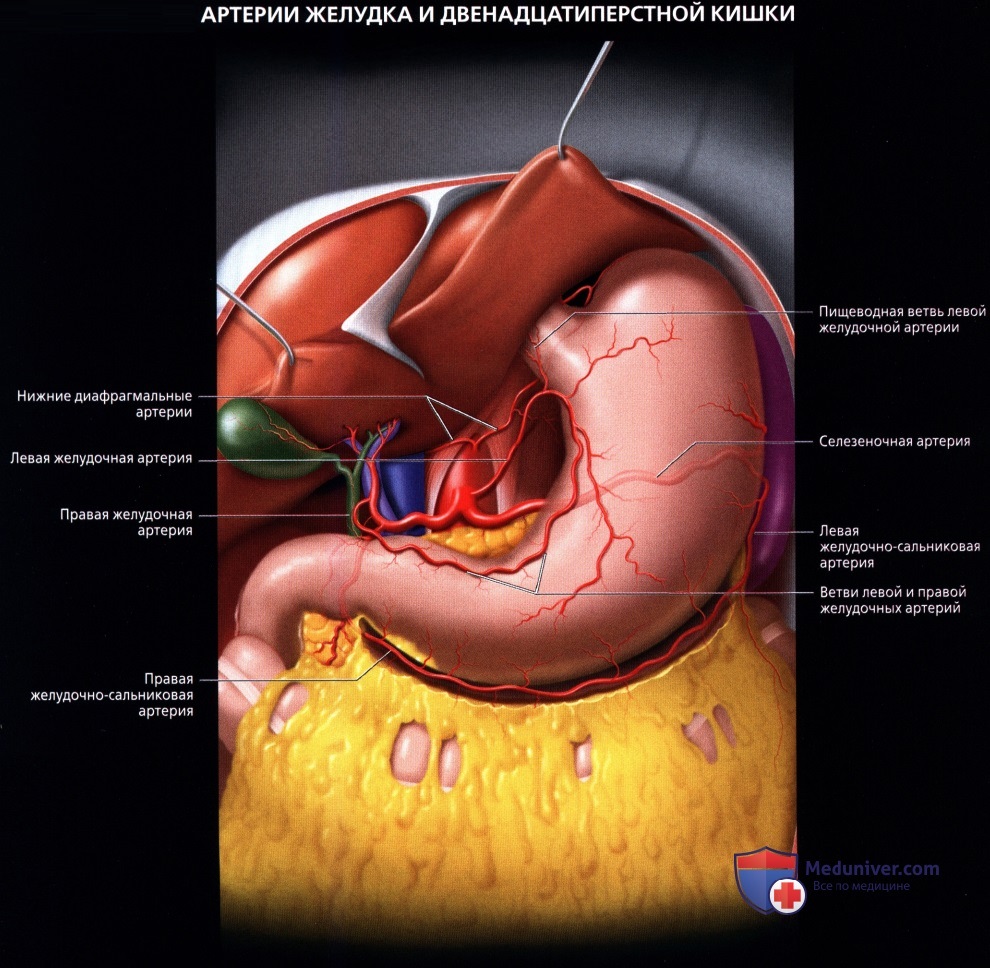

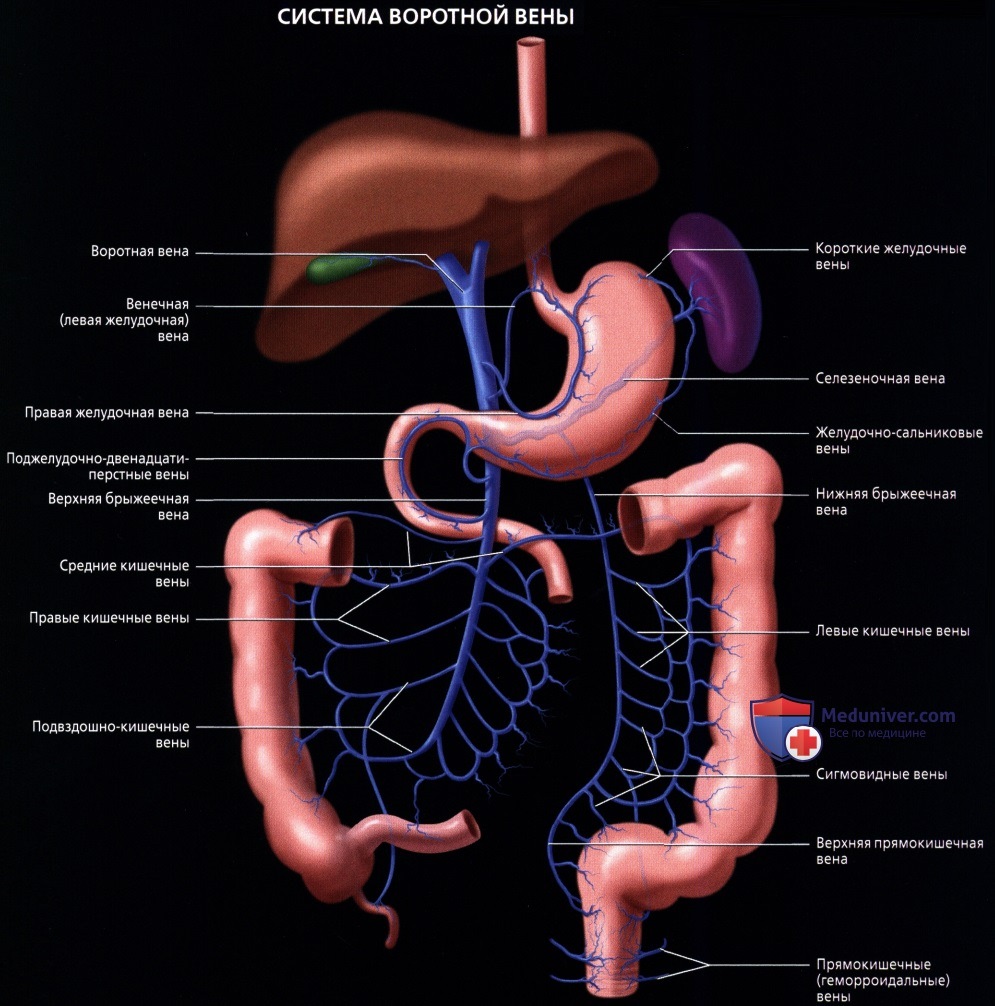

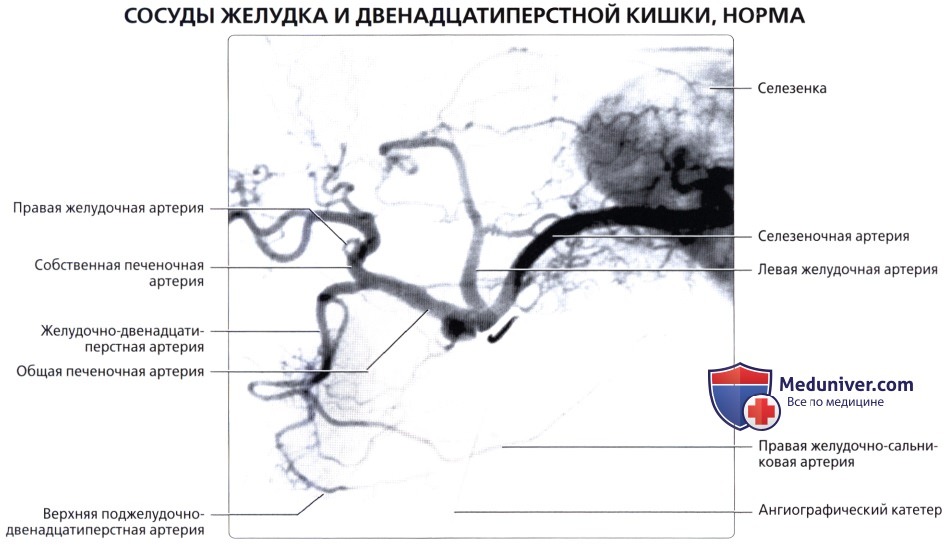

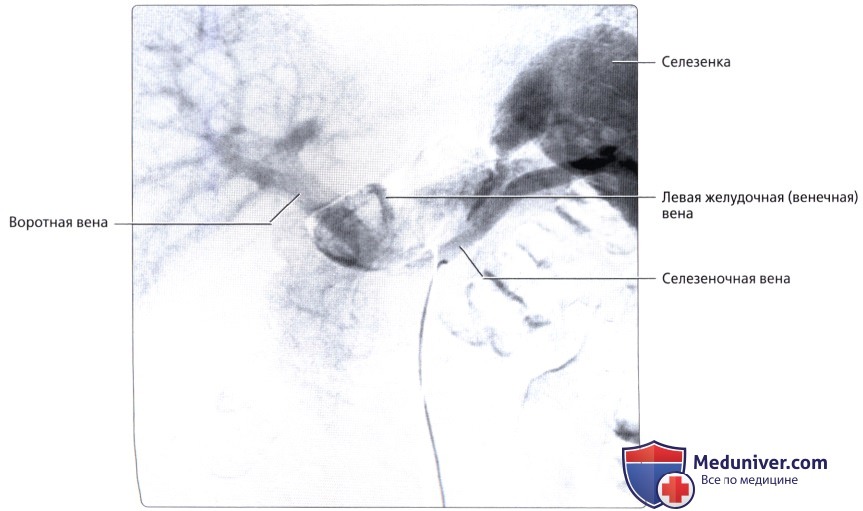

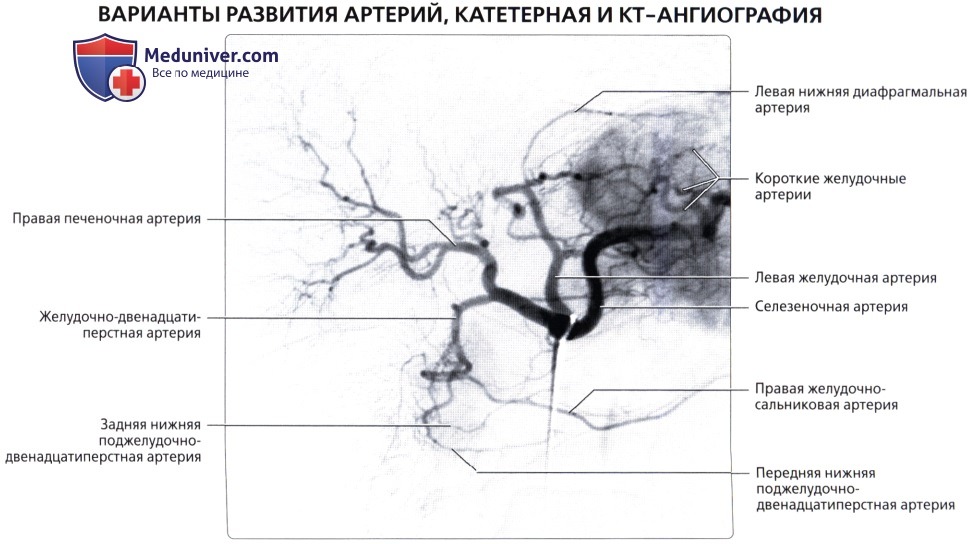

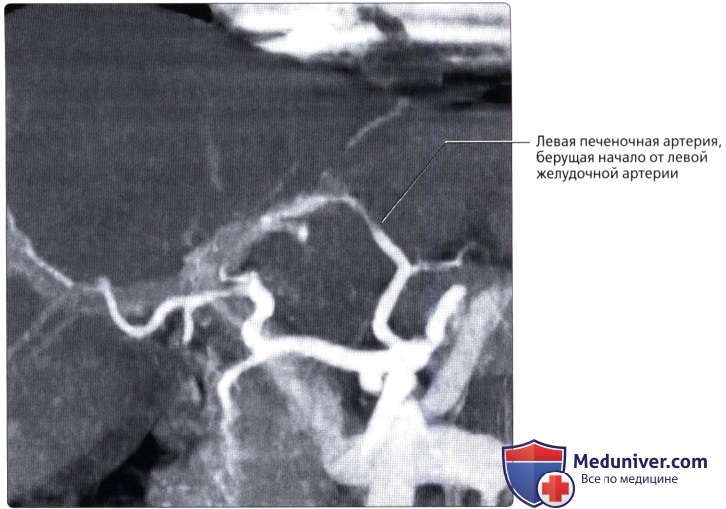

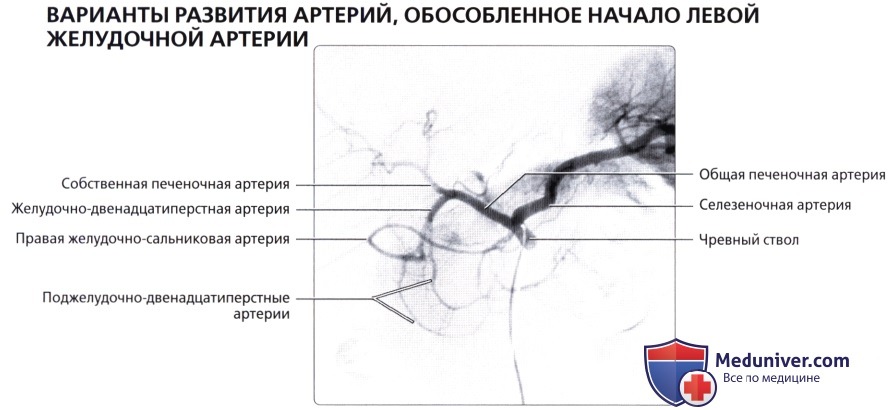

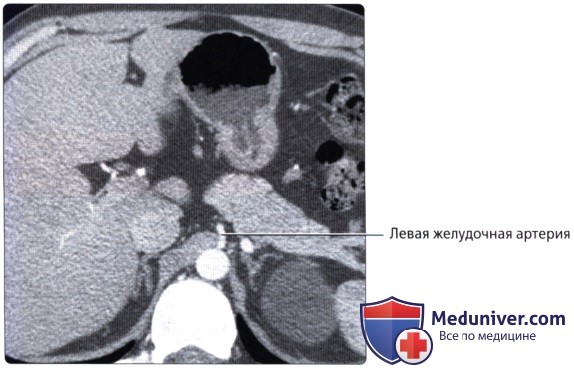

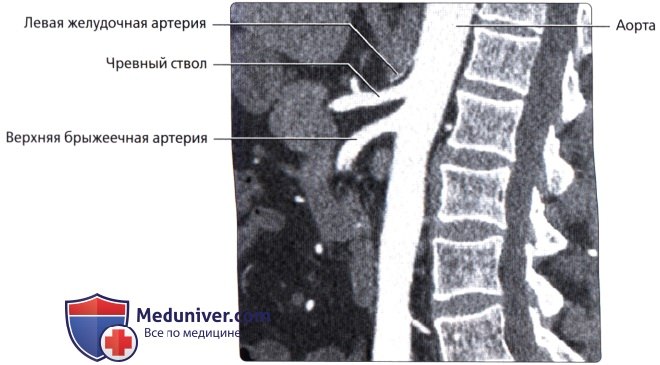

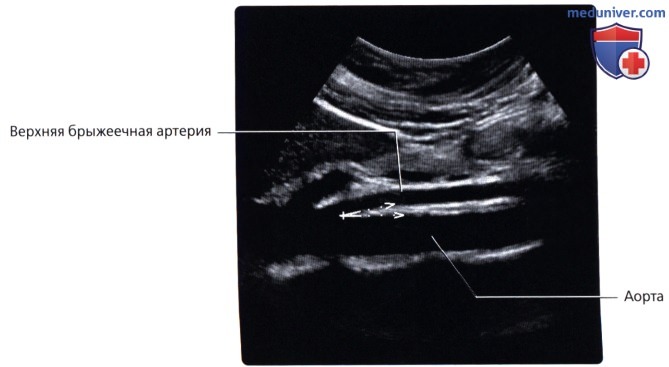

Артериальное кровоснабжение желудок и двенадцатиперстная кишка получают от ветвей чревного ствола (рис.75). Сосуды желудка, анастомозируя друг с другом и с ветвями верхней брыжеечной артерии, образуют разветвленную сеть внутриор- гапных сосудов (богатое кровоснабжение желудка затрудняй самопроивзольную остановку кровотечения из язв: даже поражения только слизистой оболочки — эрозии — могут вызывать обильные кровотечения). Вены соответствуют расположению артерий и являются притоками воротой вены. Венозные сплетения в подслизистом слое вокр1 кардии соединяют систему воротной вены с системой верхней полой вены. При портатьной гипертензии gt;ти анастомозы могут стать источником кровотечений.

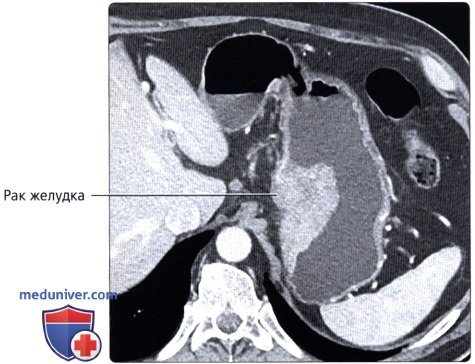

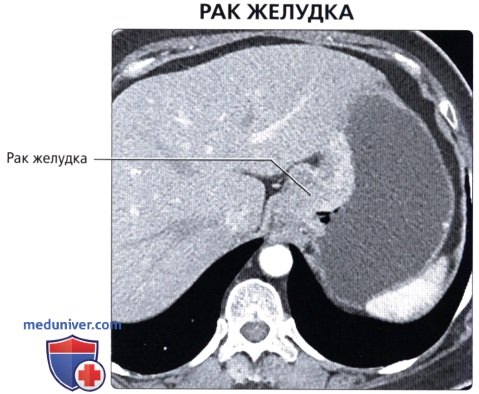

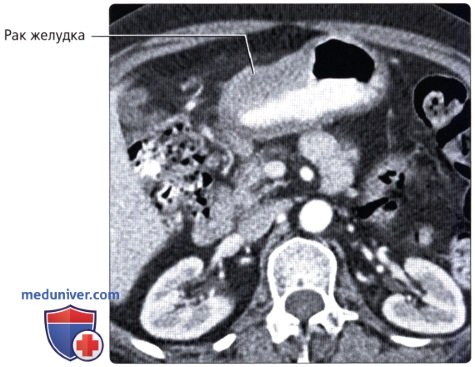

Лимфоотток от желудка (см. «Рак желу()ка») Знание областей лимфатическо- ю оттока имеет практическое значение при выполнении радикальных операций по поводу рака желудка.

Иннервация желудка осуществляется интрамуральными нервными сплетениями (подслизистым, межмышечным, подсерозным), образованными блуждающими и симпатическими нервами. I лавные ветви блуждающих нервов схематически представлены на рис. 76

Блуждающие нервы передним и задним стволами проходят вдоль пищевода до желудка. Выше кардии передний (левый) ствол отдает печеночную ветвь, а от заднего (правого) ствола отходи! чревная вепзь к чревному узлу. Передний блуждающий нерв перед прохождением через пищеводное отверстие диафрагмы может разделиться на два или три ствола. Oi заднего ствола блуждающего нерва иногда может отходипgt; небольшая ветвь, которая идет влево позади пищевода к желудку в области угла Гиса («криминальный» нерв I расси). Гели при ваготомии она остается непересеченной, ю возникают рецидивные язвы. На уровне кардии от главных стволов блуждающих нервов отходят передняя и задняя желудочные ветви Латарже. от них отходят тонкие ветви, направляющиеся вдоль мелких кровеносных сосудов к малой кривизне желудка.

Рис. 75. Артериальное кровоснабжение желудка и двенадцатиперстной кишки. Точками обозначена наиболее частая локализация кровоточащих язв.

I — чревный ствол: 2 — левая желудочная артерия: 3 — селезеночная артерия: 4 — левая желудочно-сальниковая артерия: 5 — нижняя передняя панкреатодуоденальная артерия; 6 — верхняя передняя панкреатодуоденальная артерия: 7

I — чревный ствол: 2 — левая желудочная артерия: 3 — селезеночная артерия: 4 — левая желудочно-сальниковая артерия: 5 — нижняя передняя панкреатодуоденальная артерия; 6 — верхняя передняя панкреатодуоденальная артерия: 7

- правая желудочно-сальниковая артерия; 8 — верхняя брыжеечная артерия: 9 — желудочно-дуоденальная артерия: 10

- правая желудочная артерия: 11 — собственная печеночная артерия; 12 — общая печеночная артерия.

Рис. 76. Основные стволы блуждающих нервов. 1 — передний (левый): 2

- задний (правый); 3 — чревная ветвь заднего (правого) ствола: 4 — печеночная ветвь переднего (левого) ствола: 5 — передние и задние желудочные ветви.

Функция слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Во всех отделах желудка поверхность слизистой оболочки выстлана однослойным цилиндрическим эпителием, клетки которого выделяют’ «видимую слизь» —тягучую жидкость желеобразной консистенции. Эта жидкость в виде пленки плотно покрывает всю поверхность слизистой оболочки, защищает ее от механических и химических повреждений и самопереваривания желудочным соком, облегчает прохождение пищи. В 1982г. введено понятие слизисто-бикарбонатный барьер. Этот барьер препятствует обратной диффузии ионов водорода (Н -ионов).

В слизистой оболочке желудка различают три железистые зоны (рис. 77).

- Зона кардиальных желез, выделяющих слизь.

- Зона фундальных (главных) желез, содержащих четыре вида клеток: главные (выделяют профермент пепсина — пепсиноген): париетальные, или обкладочиые (на их мембране имеются рецепторы для гистамина, ацетилхолина, гастрина; выделяют соляную кислоту — НС1, бикарбонат-ион и внутренний фактор Кастля); добавочные (выделяют растворимую слизь, обладающую буферными свойствами): недифференцированные клетки являются исходными для всех остальных клеток слизистой оболочки.

Рис. 77. Зоны расположения желез слизистой оболочки желудка. 1 — кардиальные железы: 2 — Фундальные железы: 3 — антральные железы: 4 — переходная зона.

- Зона антральных желез, выделяющих растворимую слизь с pH. близким к pH внеклеточной жидкости, и эндокринных G-клеток, вырабатывающих гормон гастрин.

Четкой границы между зонами фgt;ндальных и антральных желез нет. Зону, где расположены оба вида желез, называют переходной. Эта зона слизистой оболочки особенно чувствительна к действию повреждающих факторов, здесь преимущественно возникают изъязвления. С возрастом происходит распространение антральных желез в проксимальном направлении, т. е. к кардии. за счс! атрофии фундальных желез.

В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки между жзокринными клетками расположены эндокринные: G-клетки (вырабатывают гастрин). S-клетки (вырабатывают секретин). 1-клетки (вырабатывают холецистокинии).

У здорового человека в условиях покоя в течение часа выделяется около 50 мл желудочного сока. Продукция желудочного сока увеличивается в процессе пищеварения и в ответ на действие психических и эмоциональных факторов. Секрецию желудочного сока, связанную с приемом пищи, условно разделяют па три фазы: рефлекторную. желудочную и кишечную.

Желудочный сок способен повреждать и переваривать живые ткани благодаря наличию в нем HCI и пепсина

В желудке здорового человека агрессивные свойства кислотно-пептическою факдора желудочного сока устраняются в результате нейтрализующего действия принятой пищи, слюны, секретируемой щелочной слизи, забрасываемого в желудок дуоденальною содержимого и влияния ингибиторов пепсина

Гкани желудка и двенадцатиперстной кишки предохраняют от самоперевари- вания желудочным соком факторами зашиты (резистентное’!и) слизистой оболочки, а также интегрированной системой механизмов, стимулирующих и тормозящих секрецию НО. моторику желудка и двенадцатиперстной кишки.

Сшмуляция секреции НО происходит под влиянием ацегилхолина. гастрина. продуктов переваривания пищи (пептиды, аминокислоiы). гистамина.

Дцстилхолин является медиатором парасимпатической нервной системы. Он высвобождается в стенке желудка в отвез как на стимуляцию блуждающих нервов (в рефлекторную фазу желудочной секреции), так и на локальную стимуляцию интрамуральных нервных сплетений при нахождении пищи в желудке (в желудочную фазу секреции). Ацетилхолин является, средним по силе стимулятором продукции HCI и сильным возбудителем высвобождения гастрина из G-клеток.

Гастрин — полипептидный гормон; выделяется G-клетками антрального отдела желудка и верхнего отдела тонкой кишки, стимз’лирует секрецию НС1 париетальными клетками и повышает их чувствительность к парасимпатической и другой стимуляции. Освобождение гастрина из G-клеток вызывают парасимпатическая стимуляция, белковая пища, пептиды, аминокислоты, кальций, механическое растяжение желудка и щелочное значение pH в его антральном отделе.

Гистамин является мощным стимулятором секреции НС1. Эндогенный гистамин в желудке синтезируют и хранят клетки слизистой оболочки (тучные, энтерохро- маффинные. париетальные). Секреция, стимулированная гистамином, является результатом активации Н2-рецепторов на мембране париетальных клеток. Так называемые антагонисты Н2-рецепторов (циметидин. ранитидин и др.) блокируют действие гистамина и других стимуляторов желудочной секреции.

Антральный отдел желудка в зависимости от pH его содержимого регулирует продукцию НС1 париетальными клетками: выделяющийся из G-клеток гастрин стимулирует секрецию НС1, а ее избыток, вызывая закисление содержимого антрального отдела, тормозит высвобождение гастрина. При pH менее 2,0 высвобождение гастрина и секреция НС1 прекращаются. По мере разбавления и нейтрализации НС1 щелочным секретом антральных желез при показателе pH 4,0 высвобождение гастрина и секреция НС1 возобновляются.

Поступление кислого содержимого из желудка в двенадцатиперстную кишку стимулирует эндокринную функцию S-клеток. При pH менее 4,5 высвобождающийся в кишке секретин тормозит секрецию НС1, стимулирует выделение бикарбонатов и воды поджелудочной железой, печенью, дуоденальными (бруннеровыми) железами. При нейтрализации НС1 щелочным секретом в полости двенадцатиперстной кишки повышается значение pH, прекращается высвобождение секретина и возобновляется секреция НС1.

Мощными ингибиторами секреции НС1 являются соматостатин, вырабатываемый эндокринными D-клетками желудка и верхнего отдела тонкой кишки; вазоактивный, интестинальный полипептид (ВИП). вырабатываемый dl-клетками желудка и кишечника. На секрецию НС1 влияет желудочный тормозной полипептид (гастроингибирующий полипептид — ГИП). Возрастание концентрации ГИП в крови наблюдается после приема жирной и богатой углеводами пищи.

В результате координированного действия стимулирующих и тормозящих секрецию НС1 механизмов продукция ее париетальными клетками осуществляется в пределах, необходимых для пищеварения и поддержания нормального кислотноосновного состояния.

Моторная функция. Вне фазы желудочного пищеварения желудок находится в спавшемся состоянии. Во время еды благодаря изменению тонуса мышц («рецептивное расслабление») желудок может вместить около 1500 мл без заметного повышения внутриполостного давления. Во время нахождения пищи в желудке наблюдаются два типа сокращений его мускулатуры — тонические и перистальтические.

Мускулатура тела желудка оказывает постоянное слабое давление на его содержимое. Перистальтические волны перемешивают пищевую кашицу с желудочным соком и перемещают ее в антральный отдел. В это время привратник находится в сокращенном состоянии и плотно закрывает выход из желудка. Рефлюкс желудочного содержимого в пищевод предотвращается сложным физиологическим замыкательным механизмом, способствующим закрытию пищеводно-желудочного перехода. Пищевая кашица перемещается в антральный отдел, где происходит дальнейшее измельчение ее и смешивание со щелочным секретом антральных желез. Когда перистальтическая волна достигает привратника, он расслабляется, часть содержимого антрального отдела поступает в двенадцатиперстную кишку. Затем привратник замыкается, происходит тотальное сокращение стенок антрального отдела. Высокое давление в антральном отделе заставляет его содержимое двигаться в обратном направлении в полость тела желудка, где оно опять подвергается воздействию НС1 и пепсина.

Двенадцатиперстная кишка перед поступлением в нее желудочною химуса несколько расширяется благодаря расслаблению мускулатуры ее стенки.

Таким образом, звакуация содержимого желудка обусловлена очередностью сокращений и изменений внутри полостного давления в антральном отделе, пилорической части и двенадцатиперстной кишке. Антральный отдел и привратник обеспечивают регуляцию длительности переваривания пиши в желудке. Благодаря действию замыкательного аппарата предотвращается рефлюкс дуоденального содержимою в желудок.

Блуждающие нервы стимулируют перистальтические сокращения желудка, понижают тонус пилорического сфинктера и нижнего пищеводного сфинктера. Симпатическая нервная система оказывает противоположное действие: тормозит перистальтику и повышает тонус сфинктеров. Гастрин снижает тонус пилорического сфинктера. секретин и холенисгокипин вызывают его сокращение.

Нормальную секре горную и сократительную функции органов пищеварения обеспечивает взаимодействие медиаторов окончаний блуждающих нервов (ацетилхо- лип). биогенных аминов (гистамин. холецистокипин. секретин и др.). жирорастворимых кислот (простатландины).

Основные функции желудка и двенадцатиперстной кишки. В желудке принятая пища подвергается первичному перевариванию. НС1 желудочною сока оказывает бактерицидное действие па содержимое желудка. Антральный отдел желудка, пилорический канал, двенamp;шагиперсгная кишка представляют единый комплекс мотр- ной активности.

В двенадцатиперстной кишке осуществляется переваривание всех пищевых ингредиентов. Двенадцатиперстная кишка имеет существенное значение в регуляции секреторной функции желудка, поджелудочной железы, печени, координации деятельности желчевыделительного аппарата.

Методы исследования

Исследование секреции .желудочного сока проводят путем зондирования желудка гонким зондом и р! 1-метрией (см. «Язвенная болезнь»)

Эзофагогастродуоденоскопия является основным методом диагностики заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки и решающим — в диагностике злокачественных новообразований, так как дает возможность произвести гастробиопсию, взять материал для цитологического и гистологического исследований. Во время зн- доскопического исследования выполняют pH-метрию, измеряют интрамуральную разность потенциалов в пищеводе, разных отделах желудка и двенадцатиперстпой кишке, производят лечебные манипуляции (удаление полипа, термокоагуляция кровоточащих сосудов, вводя I в слизистую оболочку препара гы для остановки кровотечения).

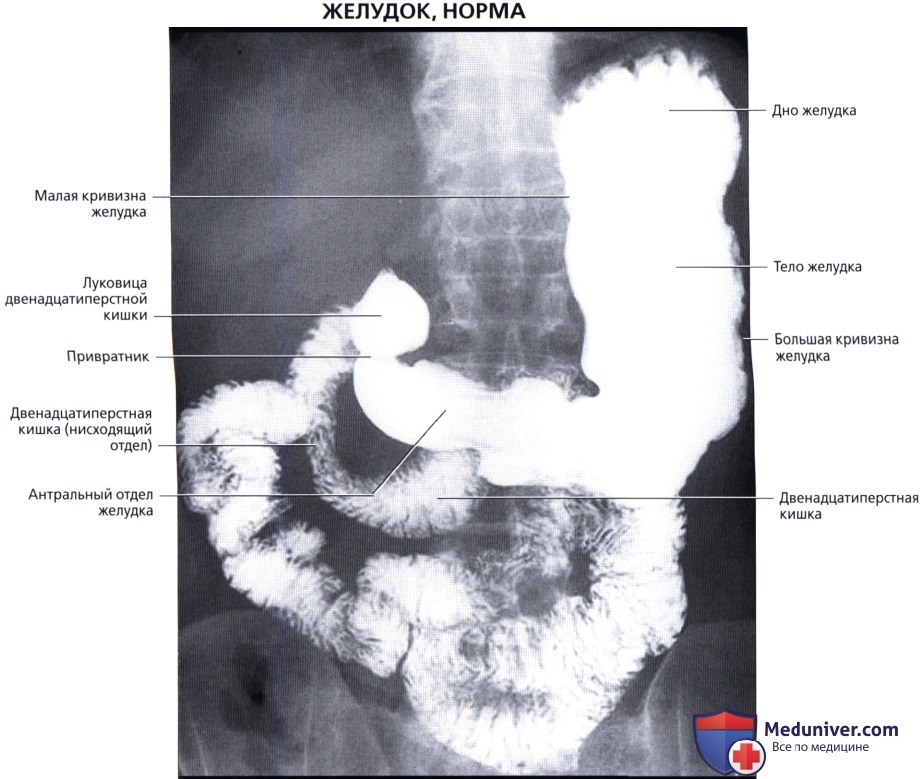

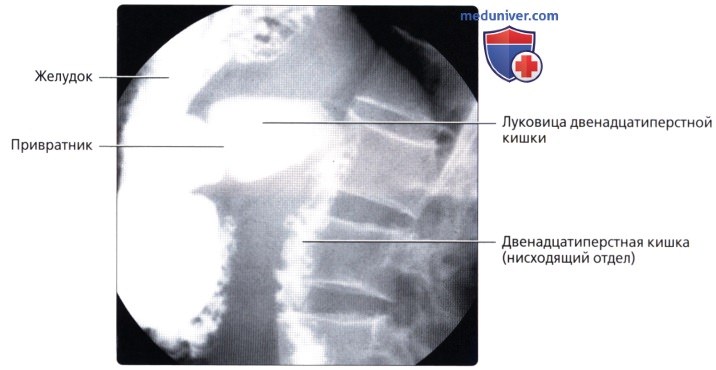

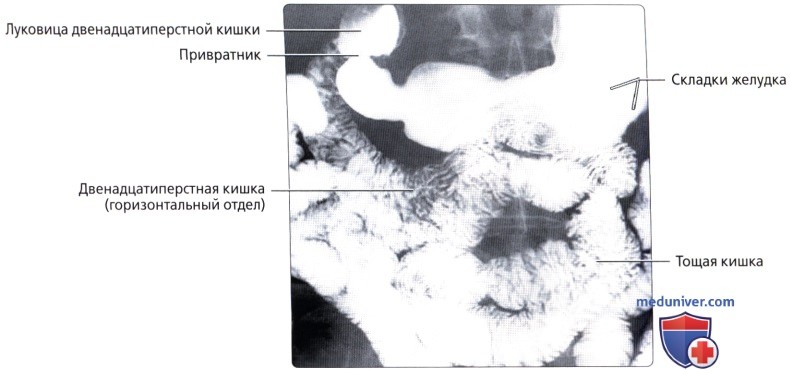

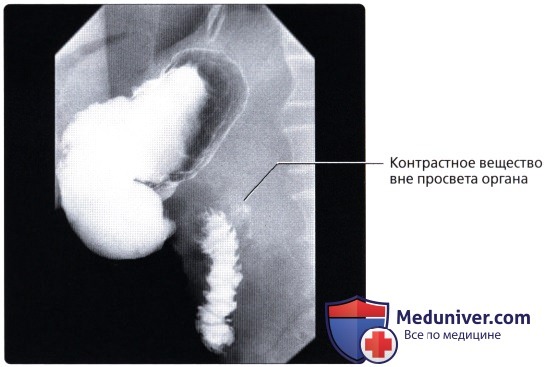

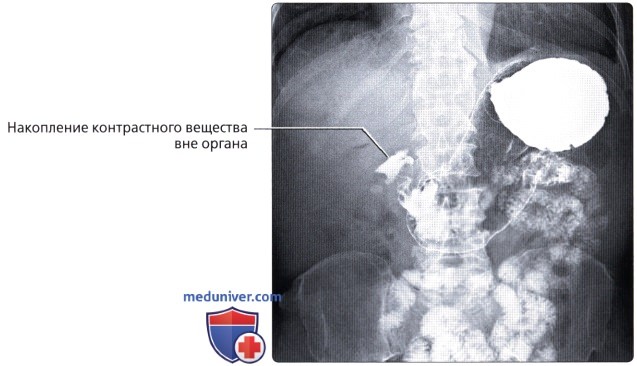

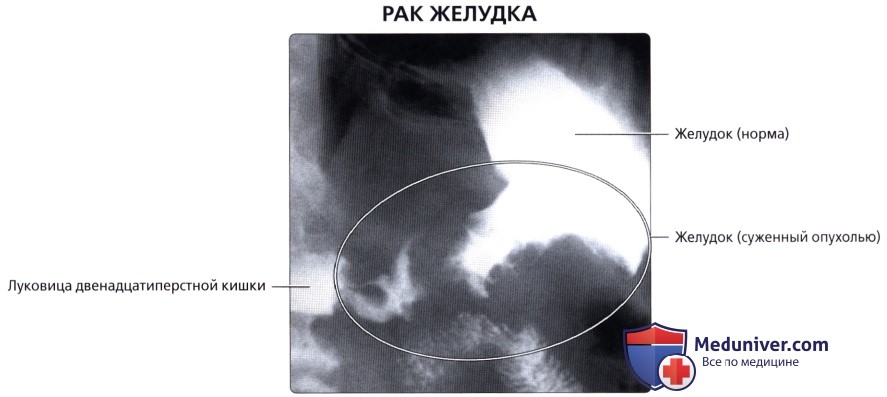

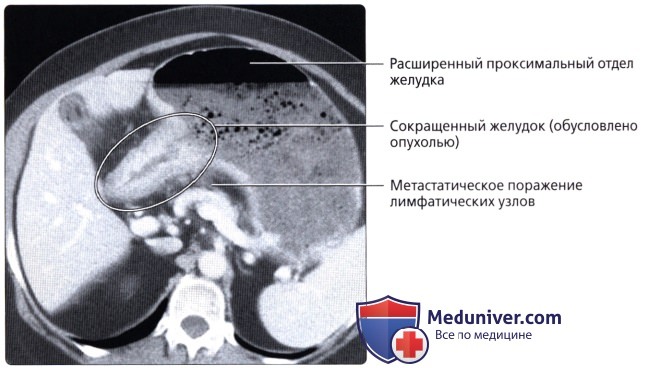

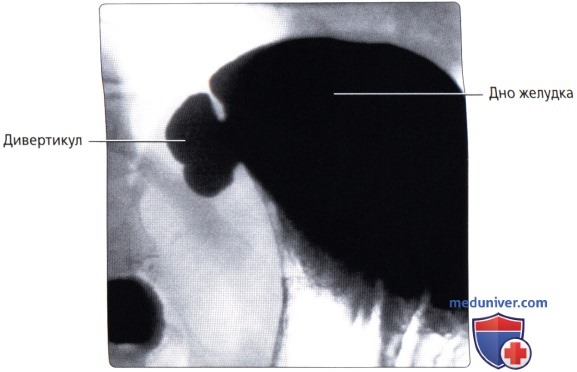

Рентгенологическое исследование применяют для выявления функциональных нарушений, локализации, характера, протяженности патологических изменений. Рентгенологическая классификация отделов желудка и двенадцатиперстной кишки представлена на рис. 78.

После обзорной рентгеноскопии больному дают контрастное вещество — водную взвесь сульфата бария. Исследование проводят в различных проекциях при вертикальном и горизонтальном положениях больного, а при необходимости и в поло-

Рис. 78. Рентгенологическая классификация отделов желудка и двенадцатиперстной кишки.

Рис. 78. Рентгенологическая классификация отделов желудка и двенадцатиперстной кишки.

- — кардиальная часть желудка; 2

- свод желудка: 3 — малая кривизна желудка: 4 — большая кривизна желудка; 5

- тело желудка: 6 — угол желудка: 7 — антральный отдел желудка; 8 — канал привратника; 9 — луковица двенадцатиперстной кишки; 10 — верхний изгиб двенадцатиперстной кишки;

- — нисходящая часть двенадцатиперстной кишки; 12 — нижний изгиб двенадцатиперстной кишки: 13 — нижняя горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки.

Во время исследования изучают форму, величину, положение, тонус, контуры органа и его смещаемость (активную и пассивную), перистальтику, эластичность стенок, функцию привратника, сроки первоначальной и последующей эвакуации.

Опорожнение желудка происходит отдельными порциями и заканчивается через 1,5—2 ч. При зиянии привратника эвакуация завершается быстрее, при сужении выхода из желудка — значительно медленнее. Иногда контрастная масса задерживается в желудке в течение нескольких дней.

Для изучения перистальтики желудка применяют рентгенокимографию. используют фармакологические препараты (метацин. аэрон, прозерин).

Источник