У каких млекопитающих сложный желудок

Пищеварительная система

Пищеварительная система млекопитающих, так же как и других позвоночных животных, представлена пищеварительным трактом и железами.

Пищеварительный тракт: рот – глотка – пищевод – желудок – тонкая кишка – толстая кишка – прямая кишка – анальное отверстие.

Пищеварительные железы выделяют вещества (ферменты), необходимые для переваривания пищи:

- слюнные железы ((4) пары) – выделяют слюну;

- печень – выделяет желчь;

- поджелудочная железа – выделяет поджелудочный сок.

Пищеварительная система млекопитающих имеет ряд особенностей.

Для млекопитающих характерны щёки и губы, которые отграничивают пространство перед зубами – предротовую полость.

Пища, захватываемая мягкими губами, откусывается и пережёвывается зубами в ротовой полости. Мускулистый язык способствует схватыванию пищи, определению ее вкуса, переворачиванию в ротовой полости. В ротовой полости пища смачивается слюной, поступающей по протокам из слюнных желез. Это облегчает её проглатывание и продвижение по пищеводу. Под влиянием слюны содержащиеся в пище сложные органические вещества (крахмал, сахар) превращаются в менее сложные.

В ротовой полости находятся зубы, которые не прирастают к челюстям, как у других позвоночных животных, а находятся в ячейках челюстей. Зубы делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные.

По пищеводу пища поступает в желудок. В его стенках имеются многочисленные железы, выделяющие пищеварительный сок.

Строение желудка зависит от вида пищи. Желудок у большинства млекопитающих однокамерный. Многокамерный желудок характерен для жвачных млекопитающих (оленей, коров, коз, овец) – он разделяется на рубец, сетку, книжку и сычуг.

Пища в рубце подвергается брожению, затем поступает в сетку. Из сетки она отрыгивается в рот, где пережёвывается. Потом пища поступает в книжку и сычуг. В этих отделах происходит её окончательное переваривание.

Из желудка пища поступает в начальную часть тонкого кишечника – двенадцатиперстную кишку. Сюда же поступает сок из поджелудочной железы и желчь из печени, которые облегчают процесс переваривания пищи.

Из двенадцатиперстной кишки пища передвигается далее по тонкому кишечнику, где происходит всасывание питательных веществ. Остатки непереваренной пищи поступают в толстую кишку и затем удаляются наружу через анальное отверстие.

У многих зверей, питающихся грубым растительным кормом (например, у кроликов, бобров), в месте перехода тонкой кишки в толстую отходит длинная слепая кишка (у некоторых зверей с червеобразным отростком – аппендиксом). В ней под влиянием бактерий происходит изменение трудно перевариваемых веществ пищи (клетчатки).

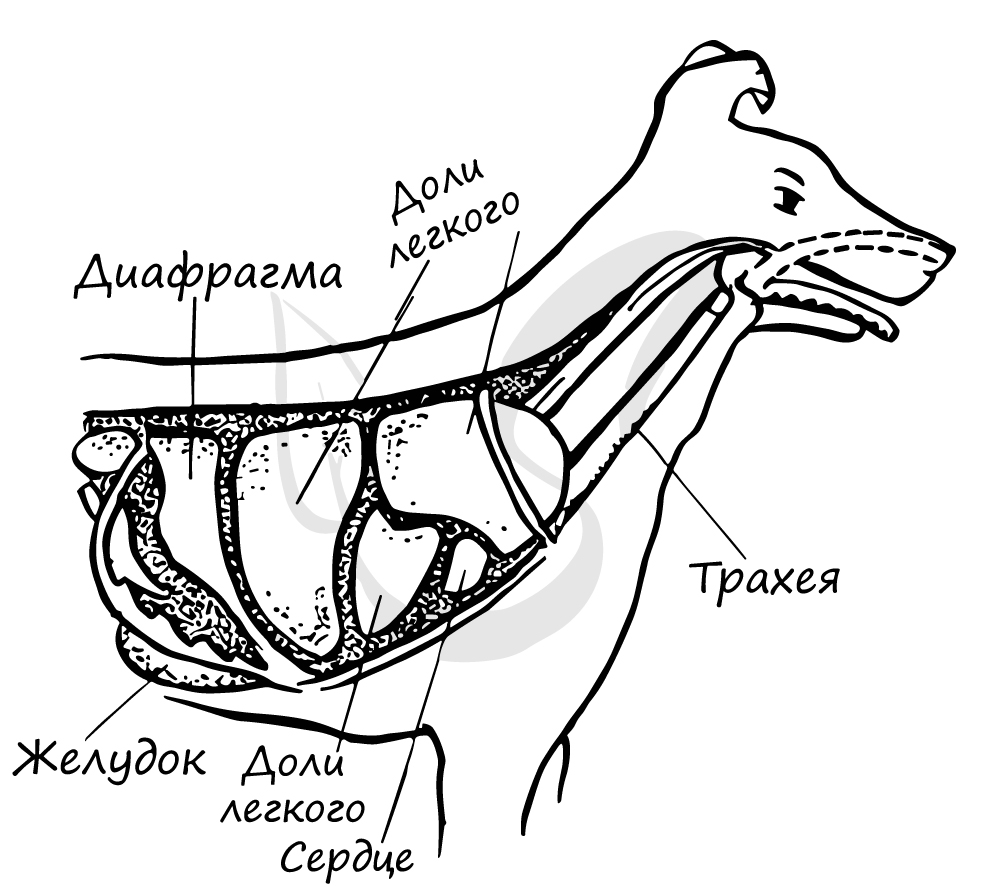

Органы дыхания млекопитающих состоят из дыхательных путей и лёгких.

Дыхательные пути:

- носовая полость;

- гортань;

- трахея;

- бронхи.

В гортани млекопитающих имеются голосовые связки, при помощи которых звери мычат, мяукают, лают, ревут, воют, блеют. Издавая различные звуки, животные оповещают сородичей об опасности, о своём местонахождении, об отношении друг к другу.

Трахея и бронхи хорошо развиты.

В лёгких бронхи превращаются в тонкие бронхиолы, заканчивающиеся тонкостенными пузырьками, густо оплетёнными капиллярами, – альвеолами (за счёт них поверхность лёгких в (50)-(100) раз больше всей поверхности кожи млекопитающего).

Газообмен происходит в альвеолах лёгких.

Вдох и выдох осуществляются при участии межрёберных мышц и диафрагмы.

Дыхательный центр расположен в продолговатом мозге. После его возбуждения последовательно происходят следующие процессы:

сокращение межрёберных мышц и диафрагмы;

увеличение объёма лёгких;

обогащение крови кислородом в альвеолах лёгких и освобождение её от избытка углекислого газа;

расслабление межрёберных мышц;

- уменьшение лёгких в объёме и удаление из них воздуха.

Дыхательная система участвует и в терморегуляции. Виды, у которых потовые железы развиты слабо, испаряют воду с поверхности языка. Так в жаркую погоду количество выдыхаемого за (1) минуту воздуха у собак возрастает примерно в (30) раз. В результате увеличивается и количество испаряемой воды.

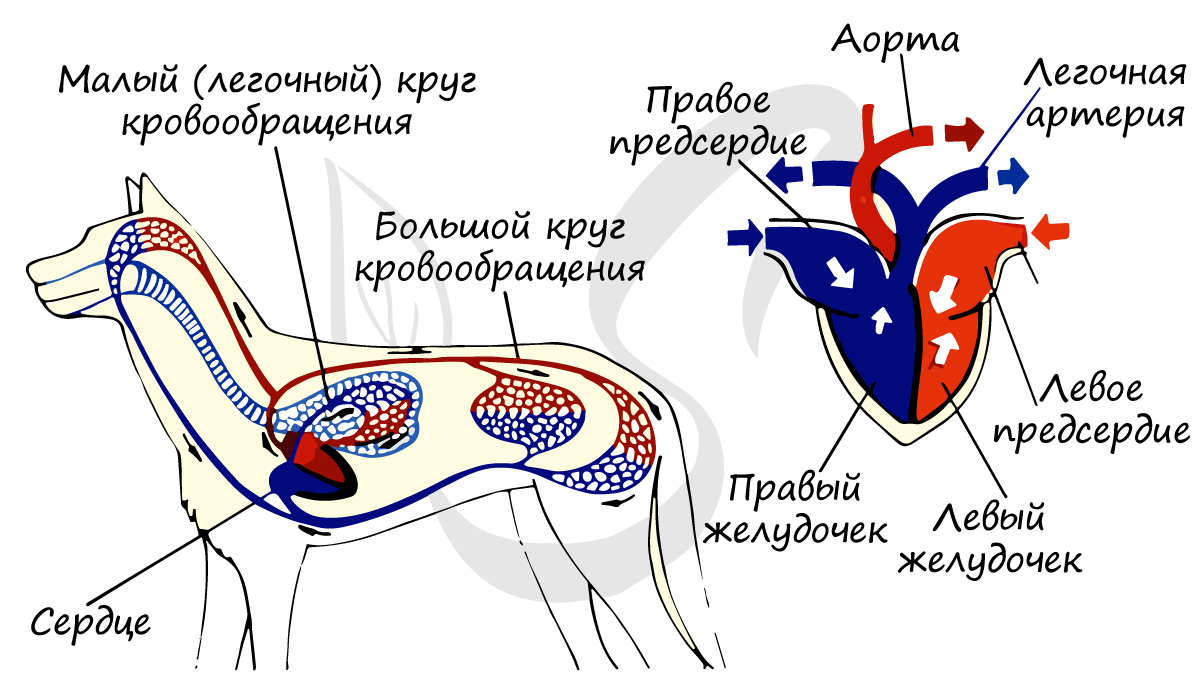

Кровеносная система замкнутая, состоит из четырёхкамерного сердца и сосудов. Два круга кровообращения.

Сердце млекопитающих имеет полную перегородку и состоит из четырёх камер: двух предсердий и двух желудочков.

В сердце кровь не смешивается, она полностью разделена на венозную (в правой части сердца) и артериальную (в левой части сердца), и органы омываются чистой артериальной кровью.

Имеется только левая дуга аорты, отходящая от левого желудочка, стенки которого толще, чем у правого.

Кровь движется по двум кругам кровообращения: большой круг – от левого желудочка сердца по всему телу до правого предсердия; малый (лёгочный) круг – от правого желудочка сердца через лёгкие до левого предсердия.

Венозная кровь собирается от внутренних органов в воротную вену печени, а затем в заднюю (нижнюю) полую вену. От головы венозная кровь возвращается в сердце по верхней полой вене.

У млекопитающих высокий уровень обмена веществ. Млекопитающие, как и птицы, – теплокровные животные.

Теплокровные животные – это животные с постоянной температурой тела, которая не зависит от температуры окружающей среды.

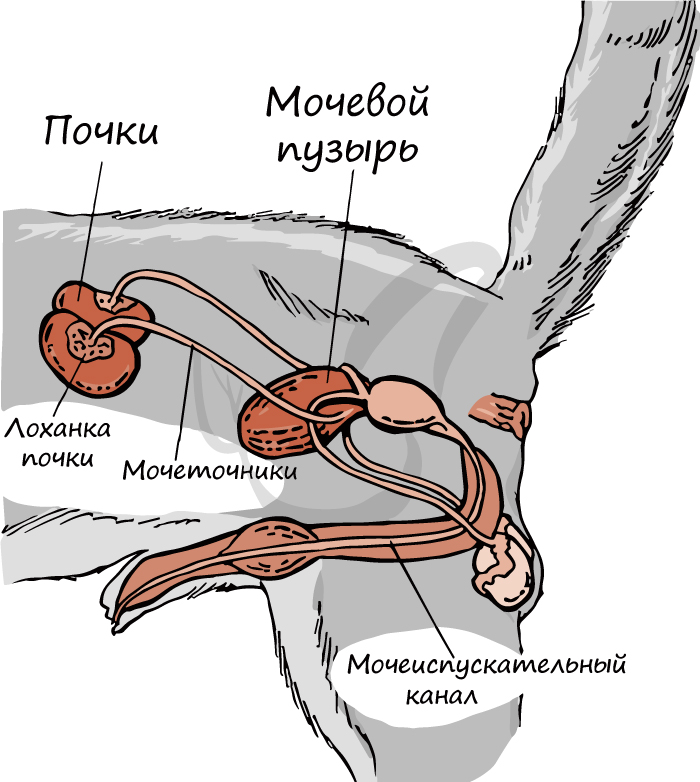

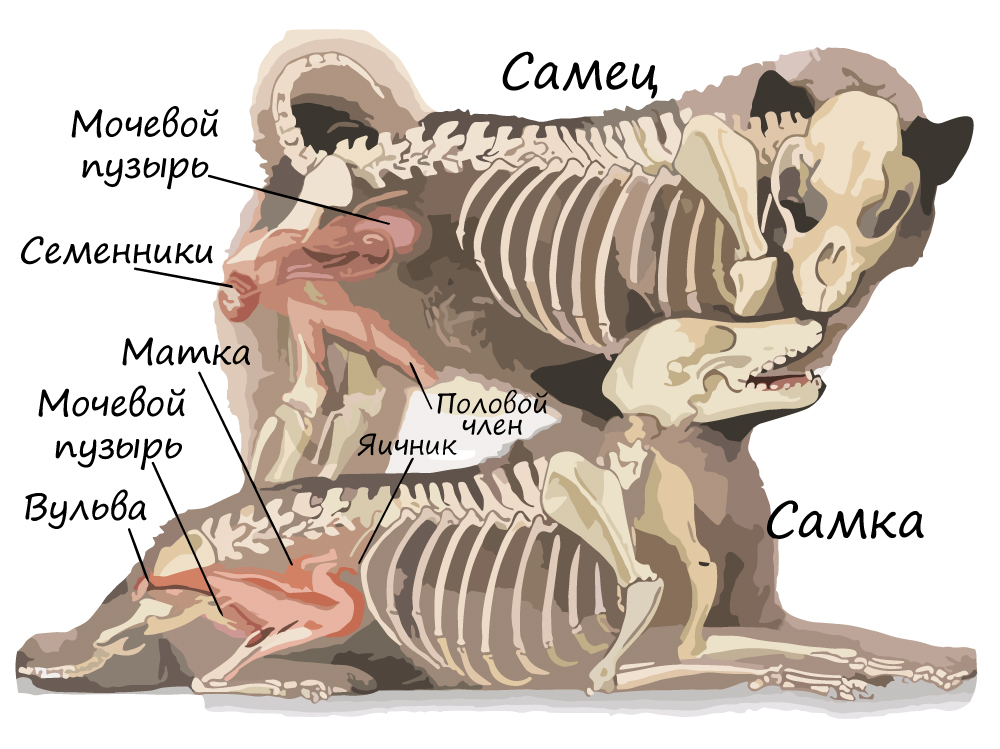

Выделительная система представлена парными тазовыми почками (имеющими бобовидную форму). Образующаяся в них моча по мочеточникам поступает в мочевой пузырь, а из него по мочеиспускательному каналу – наружу.

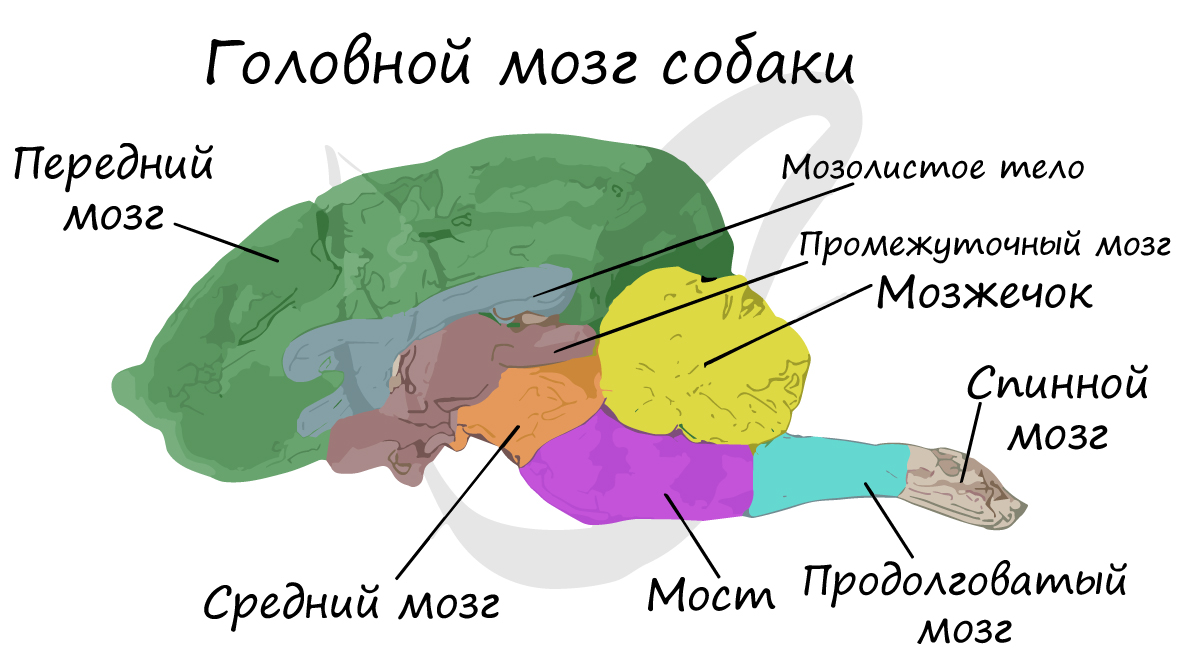

В отличие от других позвоночных у млекопитающих особого развития достигает передний мозг (большие полушария). Его кора, образованная несколькими слоями тел нервных клеток, покрывает весь передний мозг. У большинства видов млекопитающих она образует мозговые складки и извилины с глубокими бороздами.

Высокоразвитый головной мозг обеспечивает высокий уровень нервной деятельности, сложное приспособительное поведение млекопитающих.

Например, животное отвечает реакцией настораживания или прислушивания на любые новые раздражители (поворачивает голову, глаза и уши в сторону нового объекта или раздражителя) – это ориентировочный рефлекс. Центр ориентировочных рефлексов находится в среднем мозге.

Поведение млекопитающих определяется не только сложными инстинктами, но и высшей нервной деятельностью (ВНД), связанной с быстрым образованием условных рефлексов. Условные рефлексы формируются в коре больших полушарий головного мозга.

У млекопитающих хорошо развиты все органы чувств. Органов зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания помогают животным находить пищу, ориентироваться в пространстве, распознавать на расстоянии особей своего вида или врага.

Большинство наземных млекопитающих обладает тонким обонянием (у многих из них обоняние имеет важное значение при поиске пищи).

Органы слуха хорошо развиты.

У Млекопитающих появляется наружный слуховой проход и ушная раковина (наружное ухо). Млекопитающие улавливают звуки ушными раковинами (многие животные имеют подвижные ушные раковины и поворачивают их в том направлении, откуда исходит звук).

За барабанной перепонкой, в среднем ухе расположены три слуховые косточки – молоточек, наковальня и стремечко.

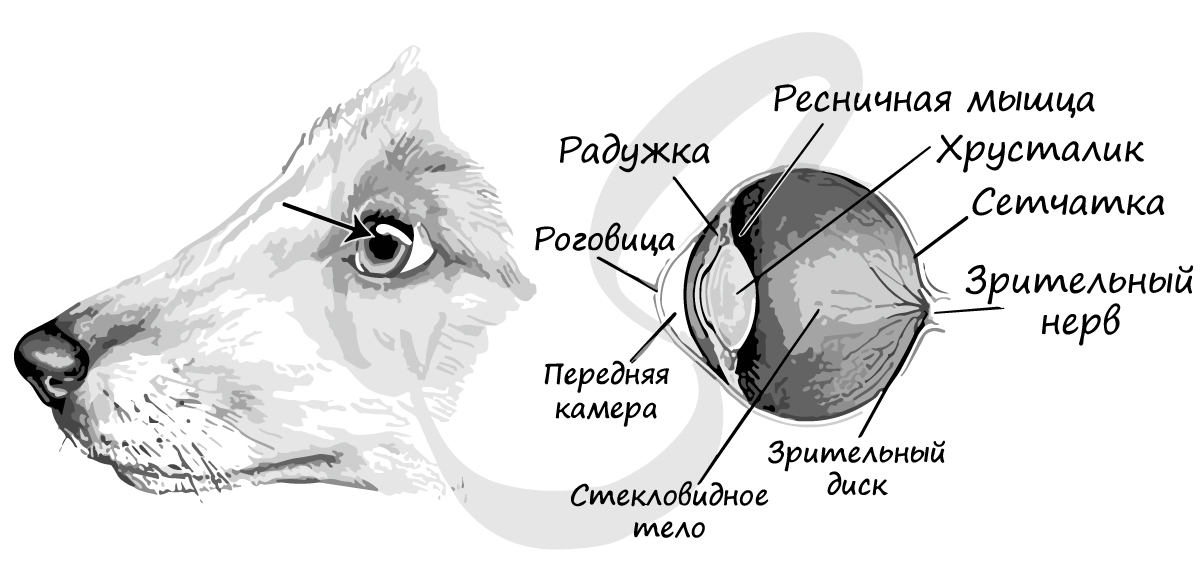

Органы зрения (глаза) имеют два кожистых века с ресницами (прозрачная мигательная перепонка, как это было у пресмыкающихся и птиц, недоразвита).

Острота зрения и степень развития глаз у млекопитающих связаны с условиями существования. Особенно большие глаза имеют те, кто ведёт ночной образ жизни, а также обитатели открытых ландшафтов (лошади, зебры, антилопы).

Различать многие цвета способны лишь обезьяны.

Органы осязания представлены вибриссами – осязательными волосами.

Источники:

https://cdo-bio.ru/zoologiya

https://school-collection.edu.ru

https://zmmu.msu.ru

https://biolicey2vrn.ru

https://mainecoon-club.ru

https://www.eurocatfancy.de/ru1//-cats/cat-anatomy/ear.asp

Источник

Млекопитающие делятся на два подкласса.

Подкласс Первозвери (Клоачные, или Яйцекладущие): представители – утконос и ехидна.

Подкласс Настоящие звери делится на инфраклассы: Сумчатые (кенгуру, сумчатые волки, сумчатые медведи и т. д.) и Плацентарные, или Высшие звери.

Подкласс Первозвери (Клоачные, или Яйцекладущие)

Животные этого подкласса сохранились в Австралии и на прилегающих к ней островах. Единственный отряд первозверей – Однопроходные. Он включает два семейства – утконосовых ((1) вид) и ехидновых ((5) видов).

Один из представителей современных первозверей – утконос живёт в спокойных водоёмах. Его тело покрыто густой шерстью, почти не намокающей в воде. Он имеет уплощённый хвост и клюв, напоминающий клюв утки.

Питается он водными моллюсками, рачками, личинками насекомых. Гнездо устраивает в норе. Обычно самка откладывает в гнездо пару яиц, покрытых мягкой роговидной оболочкой. Через (10) суток насиживания из яиц на свет вылупляются голые и слепые детёныши. Они надавливают клювами на млечные железы матери, лежащей на спине, и слизывают выделяемое на шерсть густое молоко.

Другой современный представитель первозверей – ехидна. Это сухопутное животное, которое живёт в зарослях кустарников и прячется в норах. Питается ехидна муравьями, термитами и другими насекомыми, извлекая их из земли с помощью длинного липкого языка.

Тело ехидны покрыто иглами и жёсткой шерстью. Единственное яйцо самка вынашивает в кожистой сумке на брюхе. Появившийся детёныш остаётся в сумке около двух месяцев (пока на его теле не появятся иглы), питаясь материнским молоком.

Отличительные особенности Первозверей:

- Первозвери, как Пресмыкающиеся, имеют клоаку (отсюда и название «Клоачные»).

- Температура тела этих животных невысокая (до (+30) °C) и в зависимости от окружающей температуры может подниматься или опускаться на пять-шесть градусов.

Признаки, позволяющие отнести Первозверей к Млекопитающим:

- тело Первозверей покрыто волосами или иглами.

- Детёнышей Первозвери, как и все Млекопитающие, вскармливают молоком.

Подкласс Настоящие звери, или Живородящие, включает Сумчатых и Плацентарных млекопитающих.

Сумчатые млекопитающие рождают недоразвитых детёнышей и донашивают их в сумке (отсюда и название «Сумчатые»).

К сумчатым относятся сумчатые медведи, кенгуру, сумчатые белки, сумчатые кроты, кенгуровые крысы. Животные этого отряда распространены в основном в Австралии и на прилегающих к ней островах. Из сумчатых, обитающих в Америке, наиболее известен североамериканский опоссум.

Плацента у Сумчатых не образуется или развита слабо. Из-за этого развитие зародыша длится недолго, и детёныш рождается совсем слабым, голым, слепым и маленьким (ростом всего (1,5)-(3) см). Новорожденный переползает в сумку матери, захватывает ртом набухающий сосок и «повисает» на нём. Он настолько слаб, что не может сосать, и самка впрыскивает в его рот молоко путём сокращения особых мышц. Постепенно детёныш начинает выходить из сумки, но, проголодавшись или в случае опасности, опять забирается в неё.

Плацентарные млекопитающие (Высшие звери)

У высших зверей хорошо развитая плацента – орган, который формируется во время беременности и обеспечивает поступление питательных веществ и кислорода из крови самки к зародышу. Благодаря этому детёныши рождаются обычно более развитыми, чем у сумчатых.

Температура тела у взрослых плацентарных млекопитающих постоянная.

Настоящих зверей отличает хорошее развитие коры больших полушарий переднего мозга и органов чувств. Это помогает им ориентироваться в окружающей среде, приспосабливаться к её изменениям, спасаться от врагов, добывать пищу и заботиться о потомстве.

К этой группе относят большинство современных млекопитающих.

Основные отряды Плацентарных млекопитающих:

- Насекомоядные;

- Рукокрылые;

- Ластоногие;

- Китообразные;

- Хоботные;

- Непарнокопытные;

- Парнокопытные;

- Грызуны;

- Зайцеобразные;

- Хищные;

- Приматы.

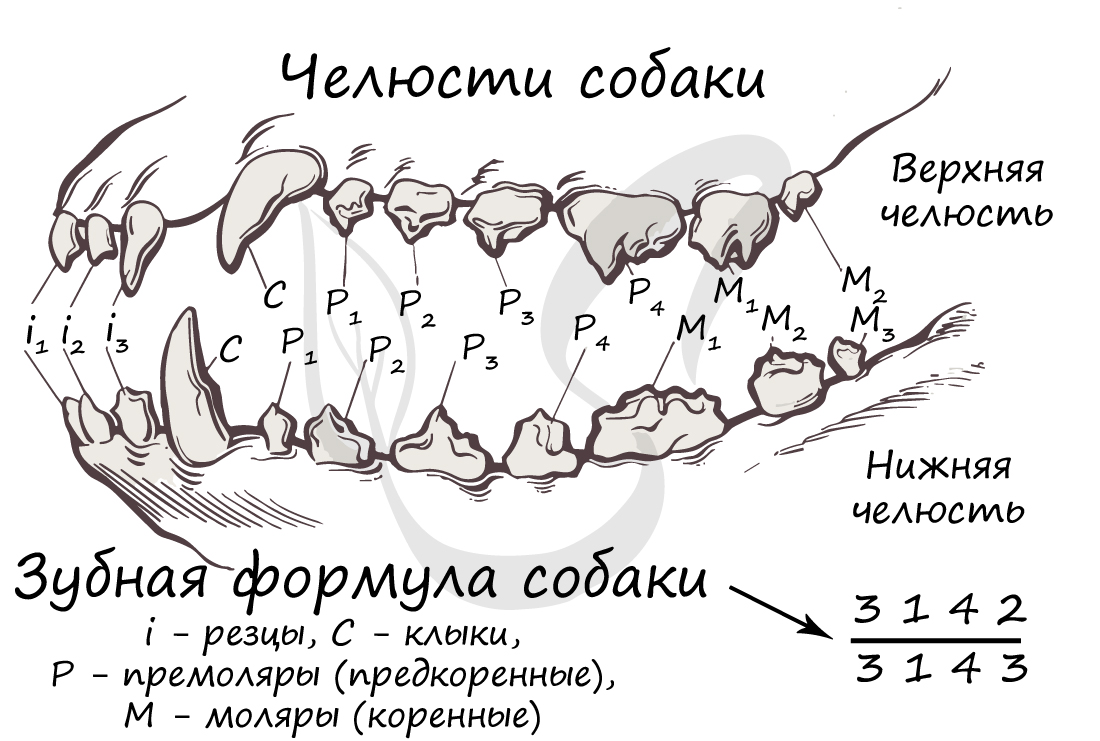

Важным систематическим признаком животных служат зубы (их число и форма).

Отряд Насекомоядные (крот, землеройка, ёж, выхухоль) объединяет наиболее примитивных плацентарных зверей. Мозг их относительно мал, кора гладкая, без извилин. У насекомоядных большое количество слабо дифференцированных зубов. Морда вытянута в длинный подвижный хоботок. Размеры тела средние и мелкие. Питаются насекомыми и их личинками.

Отряд Рукокрылые – многочисленный отряд летающих млекопитающих, распространённых везде, кроме Арктики и Антарктиды. Летают рукокрылые благодаря наличию кожистых перепонок, натянутых между длинными пальцами передних конечностей, боками тела, задними конечностями и хвостом. Как и птицы, на грудине они имеют киль, к которому прикрепляются мощные грудные мышцы, приводящие крылья в движение.

Ведут сумеречный или ночной образ жизни, ориентируясь в воздушном пространстве с помощью звуковой локации. В большинстве случаев приносят пользу, поедая вредных насекомых (летучие мыши), некоторые питаются кровью животных. Строение зубов рукокрылых сходно со строением зубов у насекомоядных (имеются все три рода зубов – резцы, клыки и коренные, но имеется большое разнообразие в их числе и форме).

Отряд Грызуны (мыши, полёвки, крысы, белки, суслики, сурки, бобры, ондатры, нутрии, хомяки, сони, тушканчики) – самый многочисленный среди млекопитающих (около (2) тыс. видов). Для них характерно отсутствие клыков, сильно развитые резцы и плоская жевательная поверхность коренных зубов. Резцы, а у многих и коренные зубы, у них не имеют корней и растут всю жизнь. Между резцами и коренными зубами широкое пространство, лишённое зубов.

Некоторые грызуны имеют промысловое значение, например, белка, ондатра, бобр, нутрия и др. Многие виды грызунов (мыши, полёвки, крысы) являются вредителями сельского хозяйства и переносчиками ряда опасных заболеваний человека и домашних животных (чумы, туляремии, клещевого возвратного тифа, энцефалита и др.).

Отряд Зайцеобразные (зайцы, кролики). Основное сходство зайцеобразных и грызунов состоит в том, что у них отсутствуют клыки, а резцы и коренные зубы отделены широким, лишённым зубов пространством. От грызунов зайцеобразные отличаются тем, что в верхней челюсти у них не одна, а две пары резцов. Вторая пара резцов у зайцеобразных развита слабее и располагается позади основной пары.

Отряд Хищные в основном плотоядные, реже всеядные животные. У Хищных резцы малы, клыки всегда хорошо развиты, коренные бугорчатые зубы с острыми режущими вершинами.

Главные семейства Хищных:

- псовые (песец, лисица, волк, собака),

- куньи (соболь, горностай, хорёк, куница, барсук, выдра),

- кошачьи (лев, тигр, рысь, леопард, дикие и домашние кошки),

- медвежьи (бурый и белый медведи).

Многие виды служат объектами пушного промысла или разводятся на звероводческих фермах (американская норка, соболь, голубой песец, серебристо-чёрная лисица). Численность наиболее опасных хищников (волки) регулируется человеком.

Отряд Ластоногие включает (30) видов (тюлени, морские котики, моржи). Большую часть жизни они проводят в воде, а на сушу или лёд выходят для размножения и линьки. Благодаря обтекаемой форме тела, укороченным и видоизменённым в ласты конечностям, а также большим подкожным жировым отложениям ластоногие хорошо приспособлены к жизни в водной среде. Питаются в основном рыбой. Являются ценными объектами промысла и дают жир, кожу, мясо, пушнину.

Отряд Китообразные включает (80) видов. Это исключительно водные млекопитающие, имеющие рыбообразную форму тела с горизонтально расположенным хвостовым плавником. Передние конечности превращены в ласты, задние отсутствуют. Не имеют шерстного покрова и ушных раковин. Подкожный слой жира мощный, достигает (50) см. Удельный вес крупных китообразных близок к удельному весу воды.

Зубатые киты (дельфины, кашалоты) питаются рыбой и имеют большое число зубов одинакового строения. У беззубых усатых китов (синий кит) на месте зубов развит цедильный аппарат в виде роговых пластин (китовый ус), сидящих по бокам нёба и свешивающихся в ротовую полость, с помощью которого они отцеживают планктон (ежесуточно синий кит (масса (150) т, длина (33) м) поедает (4)-(5) т планктона).

Отряд Парнокопытные включает (170) видов. К ним относятся копытные млекопитающие с одинаково сильно развитыми третьим и четвёртым пальцами. Первый палец отсутствует, второй и пятый развиты слабо или полностью отсутствуют.

Различают нежвачных и жвачных парнокопытных.

У нежвачных (свиньи, бегемоты) желудок простой, и пищу для повторного пережёвывания они не отрыгивают.

Жвачные парнокопытные (коровы, овцы, козы, олени, верблюды, лоси, антилопы, жирафы и др.) имеют сложный желудок, состоящий из четырёх отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. В рубец попадает масса грубых, не измельчённых зубами растительных кормов, где они подвергаются брожению под влиянием деятельности бактерий и инфузорий. Из рубца пища переходит в сетку, откуда путём отрыгивания попадает в рот для повторного пережёвывания. Смешанная со слюной полужидкая масса проглатывается и попадает в книжку, а оттуда в сычуг (настоящий желудок), где обрабатывается кислым желудочным соком, который переваривает белковую часть корма.

К этому отряду принадлежат все (кроме яка и буйвола) разводимые породы крупного рогатого скота. Они выведены от нескольких видов диких быков. Одним из них был тур, широко распространённый в Европе и Азии и исчезнувший (350) лет назад. Разведение и селекция домашнего скота шли в направлении создания рабочих, молочных, мясных и мясомолочных пород.

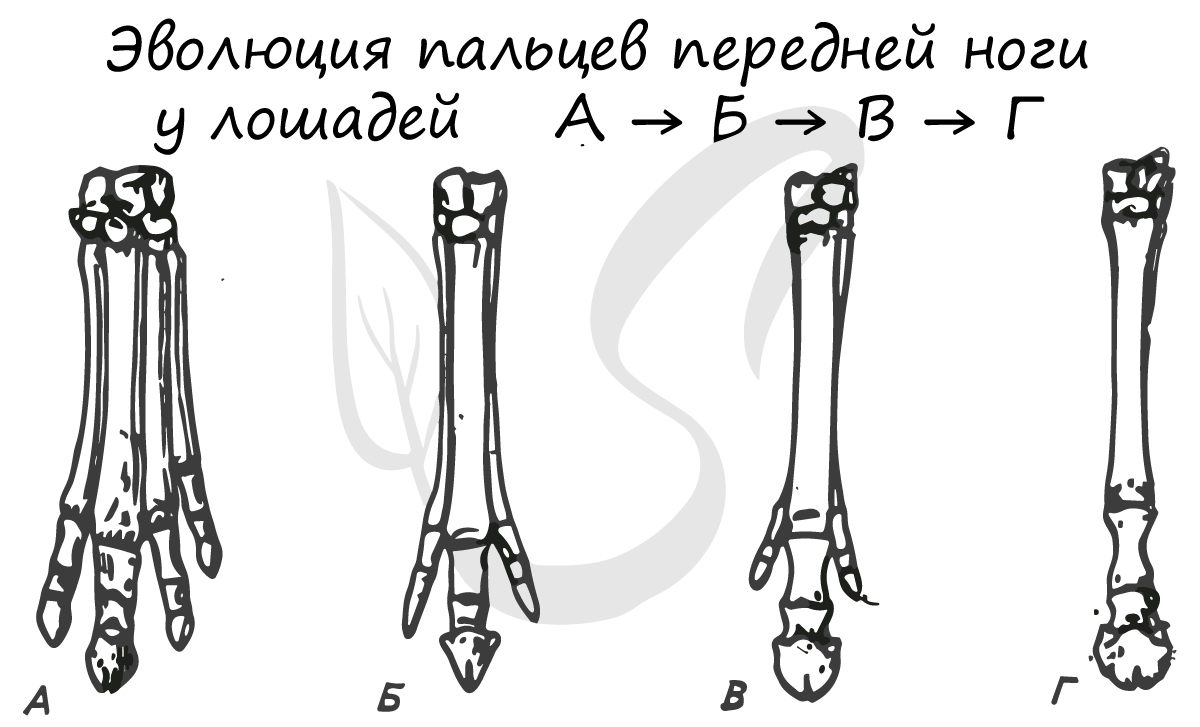

Отряд Непарнокопытные включает (16) видов (лошади, носороги, ослы, зебры). На ногах сильно развит один (третий) палец.

Отряд Обезьяны, или Приматы, включает (190) видов. Головной мозг у Приматов сравнительно больших размеров. Полушария переднего мозга очень большие, имеют многочисленные извилины. Глазницы направлены вперёд. Пальцы имеют ногти. Большой палец конечностей противопоставлен остальным. Живут в тропических и субтропических лесах, ведут как древесный, так и наземный образ жизни. Питаются растительной и животной пищей. Семейство человекообразных обезьян (орангутан, шимпанзе, горилла) обитает в лесах экваториальной и тропической Африки.

Источники:

https://cdo-bio.ru/zoologiya

https://sbio./page.php?id=135

https://school-collection.edu.ru

https://zoopicture.ru

https://.zookeeper-film.ru

https://cdn.pixabay.com/photo/2014/08/06/12/35/wallabies-411548_960_720.jpg

Источник

Млекопитающие (Mammalia, от лат. mamma – женская грудь, сосок, вымя ) – класс теплокровных наземных животных, наиболее высоко развитых и вскармливающих своих детенышей молоком. Описано около 5500 видов.

По мере изучения млекопитающих не пренебрегайте главой “Анатомия человека”. Если встречаются новые термины, вы, скорее всего, одержите удачу, если попытаетесь найти их в этой главе. Ведь мы, люди – Homo sapiens – относимся к млекопитающим.

Появление настоящих млекопитающих произошло в мезозойскую эру. Десятки миллионов лет млекопитающие ютились на задворках мира динозавров, но, в конечном счете, эволюция расставила все на свои места: изменения климата привели к гибели динозавров. Здесь то и восторжествовали теплокровные млекопитающие, которые к настоящему времени заселили весь мир.

Преимущества млекопитающим дали многочисленные прогрессивные черты строения – ароморфозы. Давайте приступим к их изучению.

Замечу, что ароморфозы млекопитающих возникли независимо от птиц: это две разные эволюционные ветви. Млекопитающие произошли не от птиц, а от древних пресмыкающихся. Поэтому не удивляйтесь, если некоторые ароморфозы окажутся уже вам знакомы.

Млекопитающие делятся на подкласс первозверей и противопоставленных им зверей, к которым относятся сумчатые и плацентарные.

Первозвери – наиболее примитивная группа млекопитающих, которых также называют яйцекладущими или клоачными. Они откладывают яйца в скорлупе точно также, как и пресмыкающиеся, имеют клоаку, вороньи кости (коракоиды).

Сумчатые животные отличаются короткой продолжительностью беременности, из-за чего им приходится донашивать детеныша в специальном кармане на брюшной стороне тела – сумке. В ней молодые особи развиваются и питаются молоком. Сумчатые встречаются только в Австралии, так как данный континент раньше остальных материков отделился от Гондваны, утратив с ней связь: это привело к формированию в Австралии удивительной флоры и фауны.

Плацентарные, называемые высшие звери, имеют хорошо развитую, совершенную плаценту и исходное число зубов – 44. Изучать строение млекопитающих мы будем на примере домашней собаки и других животных.

- Покровы, опорно-двигательная система

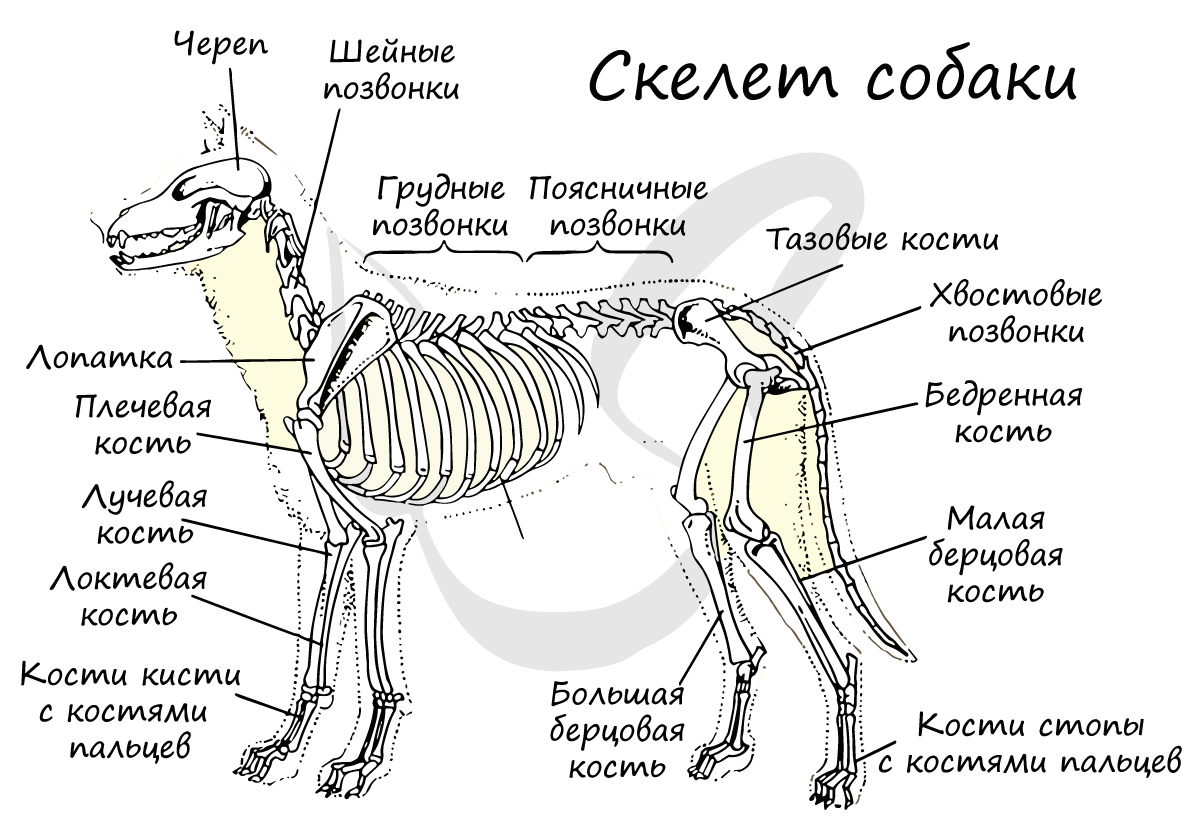

Тело подразделяется на голову, туловище и хвост. Имеются парные конечности: передние и задние, расположенные под телом животного, что является отличием от рептилий, у которых конечности расположены по бокам тела.

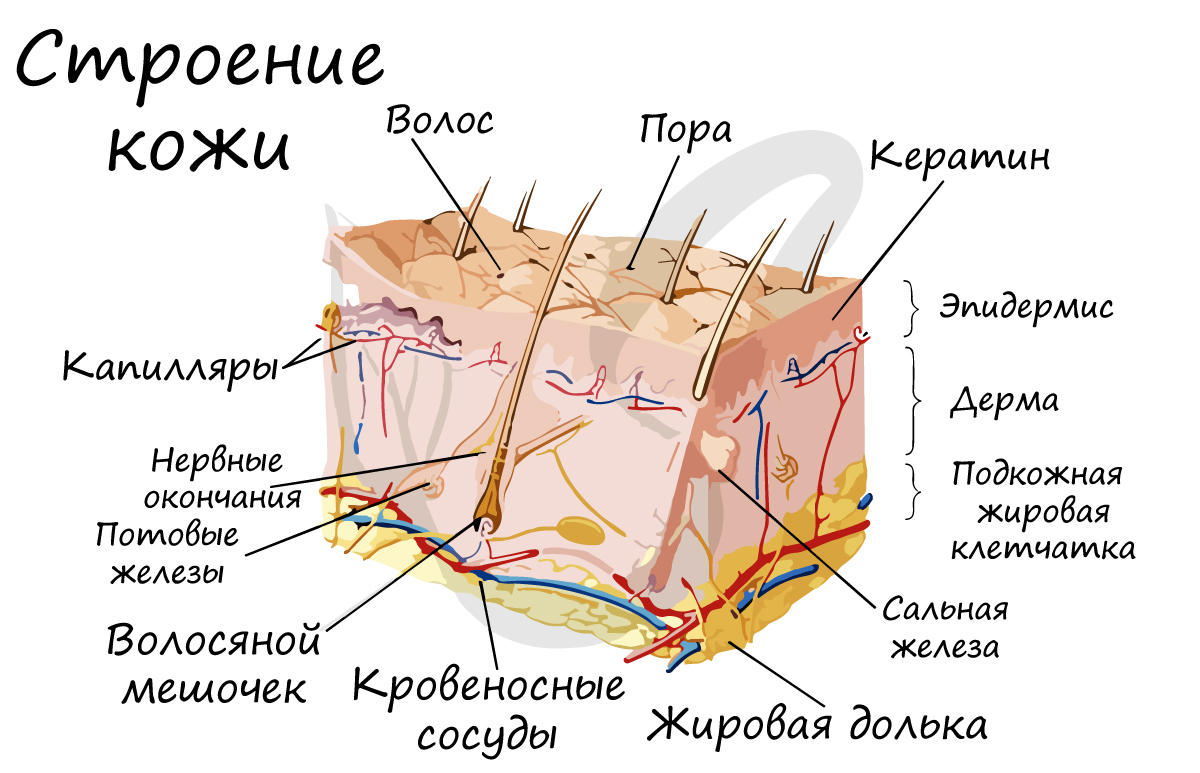

Две пары неубирающихся когтей (производных эпидермиса) расположены на конечностях. Кожа собаки эластичная и прочная, тело покрыто волосяным покровом, состоящим из ости и подшерстка.

В толще кожи проходит большое количеств кровеносных капилляров, которые участвуют в терморегуляции: могут сужаться (во время холода), либо расширяться (во время жары). Таким образом, кожа является депо крови и принимает участие в терморегуляции.

В коже находятся сальные железы, протоки которых открываются в волосяные сумки. Сальные железы выделяют жироподобный секрет, покрывающий кожу защитным слоем. Потовые железы имеют вид трубочек, свернутых в клубок, протоки которых открываются на поверхность кожи. При испарении секрета потовых желез поверхность кожи охлаждается, таким образом, потовые железы участвуют в терморегуляции.

Запомните, что млечные железы, давшие название целому классу – млекопитающим, являются по своему происхождению видоизмененными потовыми железами.

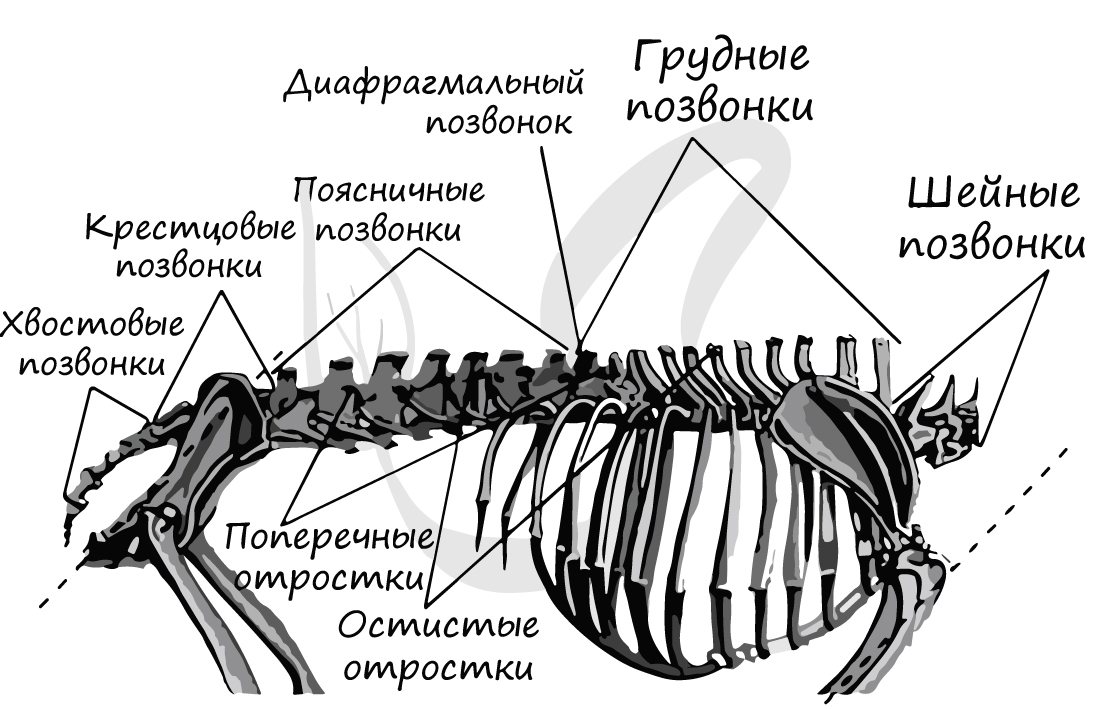

Позвоночник состоит из позвонков с плоской поверхностью, между которыми лежат хрящевые диски, помогающие равномерно распределить нагрузку на позвонки. Позвоночник включает 5 отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12-15), поясничный (2-9), крестцовый (1-9) и хвостовой (3-49).

У подавляющего большинства млекопитающих шейный отдел состоит из 7 позвонков. Представьте: 7 и в маленькой мышке, и в длинной шее жирафа – отличия только в размерах. Первые два шейных позвонка называются атлант и эпистрофей, они образуют суставы, обеспечивающие подвижность головы.

Пояс передних конечностей (плечевой) представлен ключицами и лопатками, коракоид подвергается редукции (исчезновению). Пояс задних конечностей (тазовый) состоит из тазовых костей: седалищной, подвздошной и крестцовой.

Свободная передняя конечность представлена плечевой костью (плечо), локтевой и лучевой костями (предплечье), запястьем, пястьем и фалангами пальцев (кисть). Скелет свободной задней конечности включает в себя бедренную кость (бедро), малую и большую берцовые кости (голень), предплюсну, плюсну и фаланги пальцев (стопу).

В зависимости от образа жизни животного пальцы на конечностях развиты в различной степени. Для летучих мышей характерны удлиненные фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У антилоп (парнокопытные) развиты два пальца, а у лошадей (непарнокопытные) – один.

Мышечная система высокодифференцирована и приспособлена к выполнению самых разных движений. Отличительным анатомическим признаком млекопитающих является наличие диафрагмы – тонкой грудобрюшной мышечной перегородки, которая разделяет брюшную и грудную полости. Она имеет куполообразный вид, участвует в дыхании.

- Пищеварительная система

Состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника, включающего тонкую, толстую и прямую кишку, оканчивающуюся анальным отверстием. В ротовой полости находятся специализированные зубы: резцы, клыки, предкоренные и коренные. Зубы располагаются в альвеолах – углублениях в кости челюсти.

Зубная формула может быть составлена для любого вида зверей, в зависимости от образа жизни она будет отличаться. Верхняя часть дроби отражает строение верхней челюсти, нижняя, соответственно, нижней. Числа обозначают количество зубов в последовательности: резцы, клыки, премоляры (предкоренные) и моляры (коренные).

В ротовую полость открываются слюнные железы. Пищеварительная система в целом типичного строения, в тонкую кишку открываются протоки печени и желчного пузыря, поджелудочной железы.

Особо необходимо отметить желудок жвачных животных. Из-за больших объемов растительной пищи, потребляемой ими, желудок имеет сложное строение. Он состоит из 4 отделов: сычуг, книжка, сетка и рубец.

Сначала пища попадает в рубец, где под действием микроорганизмов происходит расщепление целлюлозы: такая картина напоминает бродильный чан. Далее пища отрыгивается и вторично заглатывается, на этот раз, попадая сначала в сетку, затем в книжку и, наконец, в сычуг, который продолжается в тонкий кишечник.

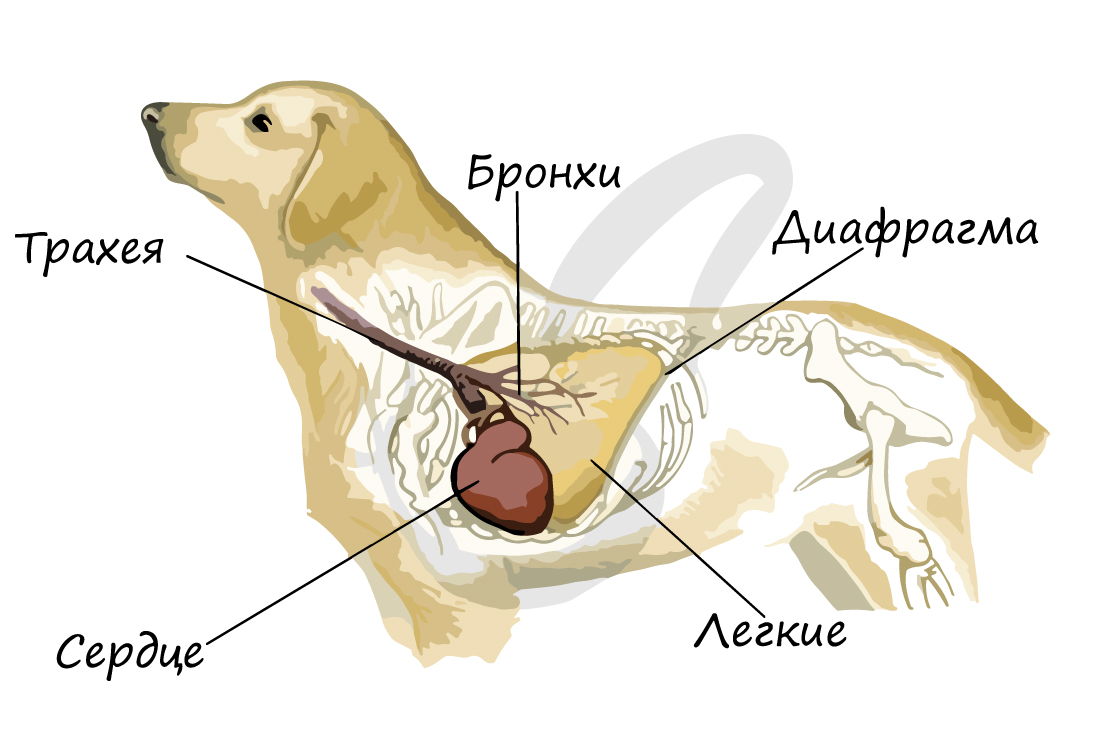

- Дыхательная система

Состоит из воздухоносных путей и легких. Воздухоносные пути представлены носовой полостью, гортанью, трахеей и бронхами. Легкие имеют альвеолярное строение, состоят из множества пузырьков – альвеол (300 – 500 млн.), которые оплетены густой сетью капилляров: именно здесь и происходит газообмен.

В гортани располагается орган голосообразования – хорошо развитые голосовые связки. В акте вдоха и выдоха принимают участие межреберные мышцы грудной клетки и особая мышца млекопитающих – диафрагма.

Дыхательная система участвует также в терморегуляции: по мере продвижения через воздухоносные пути воздух нагревается. При учащении дыхания интенсивнее идет теплоотдача.

Животные со слабо развитыми потовыми железами охлаждают свой организм, испаряя воду с поверхности языка. Так у собак в жаркую погоду частота дыхательных движений может достигать 30 в минуту.

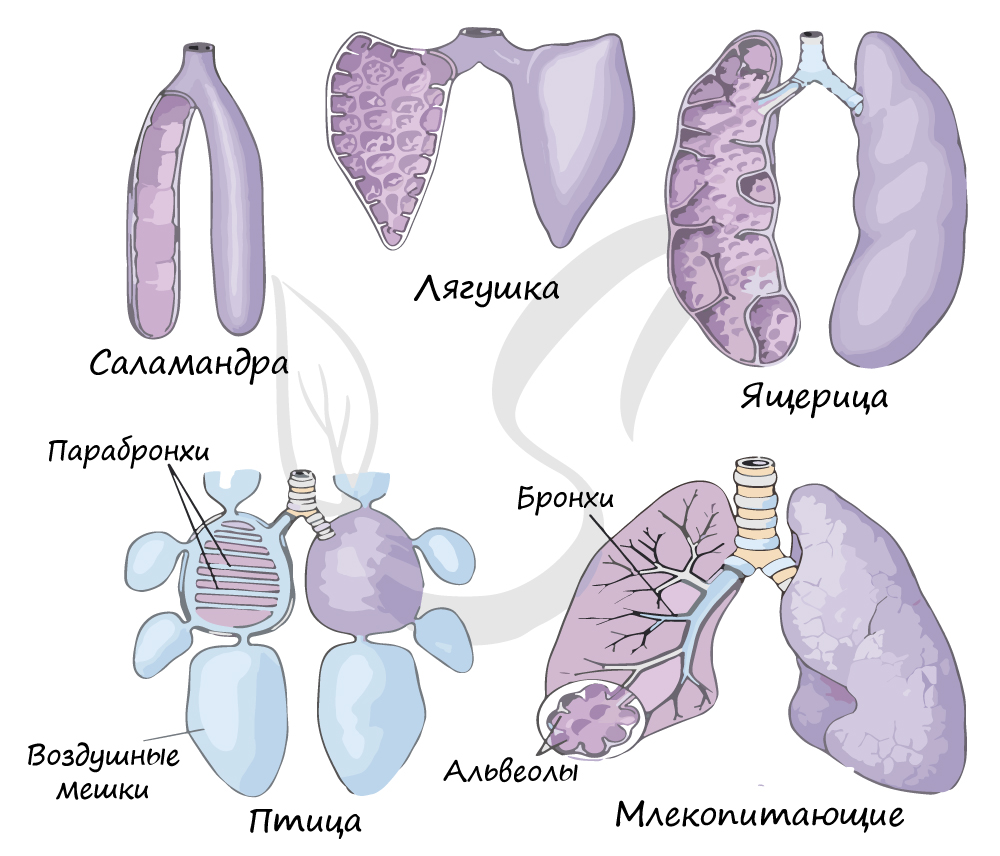

Теперь, когда вами изучены классы хордовых, вы можете познать эволюцию в сравнении. На схеме ниже вы увидите, как постепенно усложнялось строение легких, увеличивалась дыхательная поверхность.

- Кровеносная система

При микроскопии крови заметна особенность млекопитающих – безъядерные эритроциты. Отсутствие ядра у одной клетки мало что дает, но отсутствие ядра у миллионов клеток повышает кислородную емкость крови, транспорт газов становится эффективнее.

Сердце млекопитающих четырехкамерное, два круга кровообращения полностью отделены друг от друга, в связи с чем на более высокий уровень поднимается обмен веществ – возникает теплокровность. От сердца отходит только одна – левая дуга аорты.

Большой круг кровообращения начинается из левого желудочка, от которого отходит аорта. Она разветвляется на множество артерий, в конечном счете – до капилляров в тканях и органах, где происходит тканевой газообмен и перенос питательных веществ в клетки. Венозная кровь от внутренних органов и тканей по венам собирается правое предсердие.

Малый (легочный) круг кровообращения начинается из правого желудочка (куда венозная кровь попадает из правого предсердия), далее кровь направляется в легочный ствол, легочные артерии и наконец – в капилляры легких. Здесь происходит газообмен: из альвеолярного воздуха в кровь поступает кислород, а из крови удаляется углекислый газ. После этого насыщенная кислородом артериальная кровь направляется по легочным венам в левое предсердие.

Хотел бы предупредить распространенную ошибку: понятие о том, что по венам течет венозная кровь, а по артериям течет артериальная кровь – в корне неверно.

Запомните, что артерии это сосуды, по которым кровь движется от сердца, а вены – к сердцу. Их названия не зависят от насыщения кислородом крови , так, к примеру, в малом круге кровообращения по легочным артериям к легким течет венозная кровь.

- Выделительная система

Органами выделения млекопитающих являются тазовые (вторичные) почки, называемые также – метанефрос. Почки лежат по бокам позвоночника, имеют бобовидную форму. От каждой почки отходит по мочеточнику, впадающему в мочевой пузырь. Мочевой пузырь – резервуар мочи, служит для ее накопления. Из мочевого пузыря берет начало мочеиспускательный канал.

Основной конечный продукт обмена веществ у млекопитающих – мочевина. Мочевина образуется в печени, попадает в кровь и фильтруется почками.

- Нервная система

Вам уже известно, что нервная система достигает исключительно высокого уровня развития. Сложное поведение млекопитающих и быстрое легкое формирование у них условных рефлексов осуществляется в первую очередь благодаря развитию коры больших полушарий головного мозга.

Благодаря бороздам, углублениям участков головного мозга, и извилинам, волнистым складкам, поверхность больших полушарий значительно увеличивается. Такой тип мозга называется кортикальный (от лат. cortex – кора). Хорошо развит мозжечок, отвечающий за координацию движений. Средний мозг относительно небольших размеров.

Органы чувств у разных отрядов млекопитающих развиты неодинаково. Органы обоняния находятся в верхней части носовой полости, хорошо развиты у собак: в их головном мозге можно обнаружить две большие обонятельные доли.

Органы зрения представлены глазами. Аккомодация, настройка глаза на наилучшее видение объекта, у млекопитающих достигается только изменением кривизны хрусталика под влиянием сокращений ресничной мышцы.

Органы слуха хорошо развиты, особенно у ночных и сумеречных животных. Внутренне ухо является органом слуха и равновесия. У млекопитающих впервые появляется наружный отдел уха – ушная раковина, которая улавливает звуки и выполняет функцию антенны-фильтра.

Среднее ухо содержит уже три слуховых косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Особо отметим органы осязания млекопитающих – вибриссы (от лат. vibro – колеблюсь), или осязательные волоски. Это длинные жесткие волосы, возвышающиеся над поверхностью шерстного покрова, расположенные пучками около глаз. Каждой вибриссе отведен свой участок мозга.

Вибриссы улавливают воздушные потоки, которые отражаются от объектов окружающей среды. С помощью вибрисс и при участии органов зрения головной мозг строит картину трехмерного мира, благодаря чему животное в полной темноте может успешно обходить препятствия.

- Половая система

Половые железы представлены парными семенниками у самцов, яичниками – у самок. Семенники находятся вне полости тела в мошонке, от них начинается семявыносящий, а затем и семяизвергательный канал, впадающий в мочеиспускательный канал. Мочеиспускательный канал открывается на половом члене.

Женская половая система состоит из яичников, от которых начинаются яйцеводы (фаллопиевы трубы), открывающиеся в матку. Матка, мышечный орган, задним концом сообщается со влагалищем. Вульва – собирательное название женских наружных половых органов. Оплодотворение внутреннее, происходит в фаллопиевой трубе.

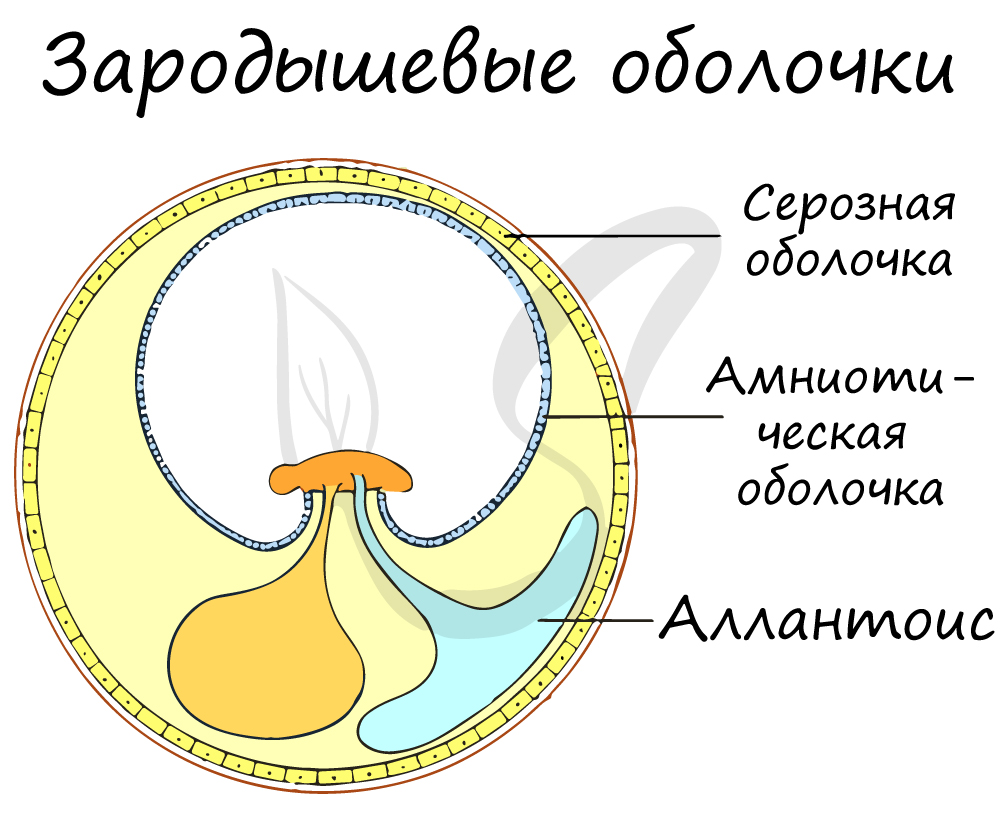

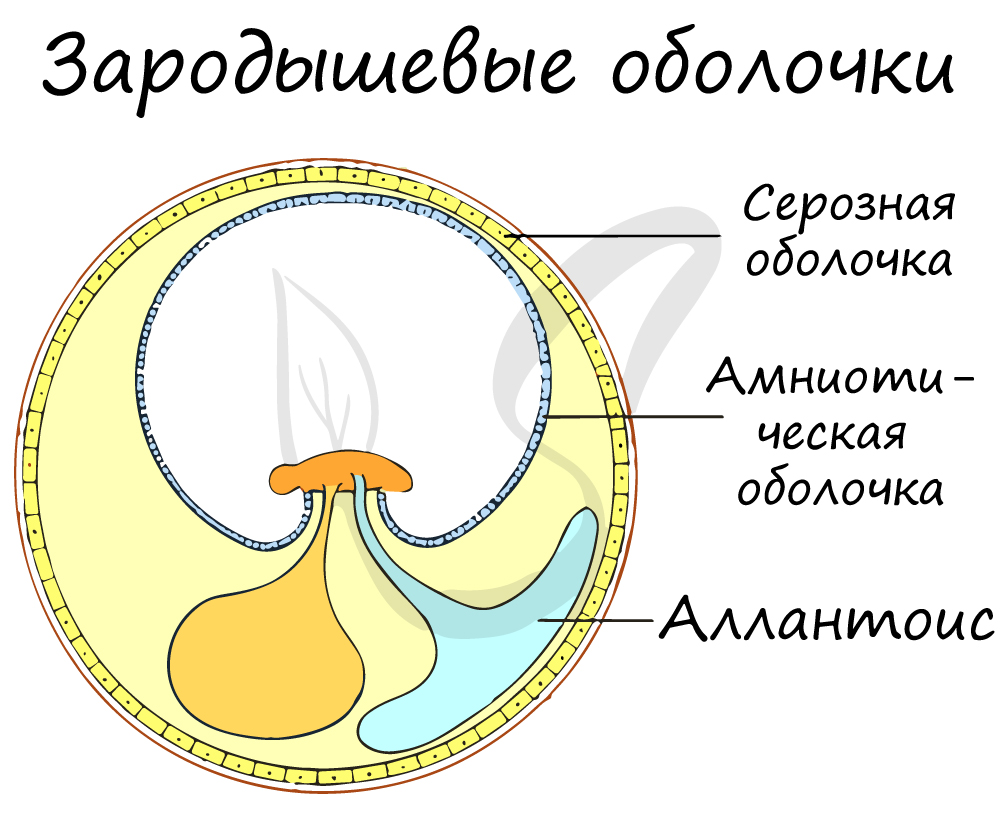

Зародыш развивается в организме матери, окружен зародышевыми оболочками, характерными для амниот. Вокруг зародыша образуется амнион – пузырь с амниотической жидкостью, серозная оболочка и особый зародышевый орган дыхания – аллантоис.

Источник