Строение желудка человека таблица

(gaster, s. ventriculus) (. 151, 158, 159, 160) – , . . 21-25 3 . XI , – XII I . : , (pars cardiaca) (. 160), (corpus gastricum) (. 160), (fundus gastricus) (. 160), , (pars pylorica) (. 160). (curvatura gastrica minor) (. 160), – (curvatura gastrica major) (. 160).

(ostium cardiacum) (. 162), . , , . (incisura cardiaca) (. 160). . , – .

, , , , , , . , , , , , . , (omentum majus) (. 158, 171). (omentum minus) (. 158) -, – – , .

. (stratum longitudinale) (. 161, 162) . , , . (stratum circulare) (. 161) . ( ) , , , (m. sphincter pylori) (. 151, 161). (fibrae obliquae) (. 161), . , . .

(. 162) 1,5-2 . , (glandulae gastricae), , (plicae gastricae) (. 162), . (areae gastricae) 1 6 , (foveolae gastricae) 0,2 , (plise villosae). .

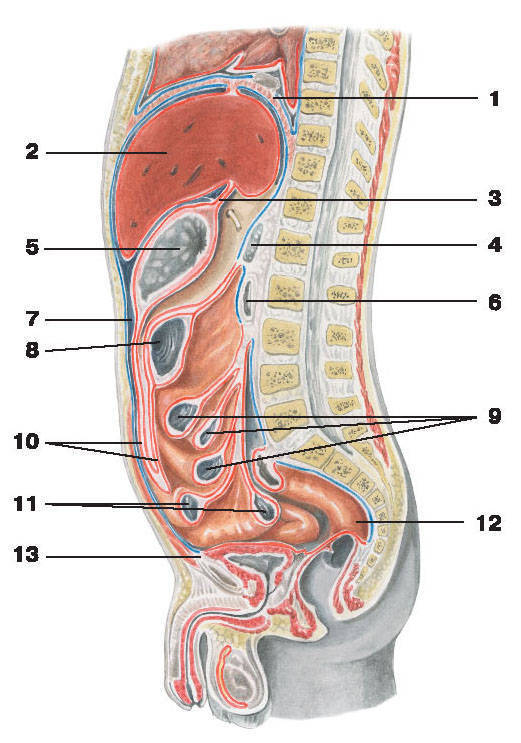

. 151. :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ;

7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 – ; 11 – ;

12 – () ; 13 – ; 14 – ;

15 – ; 16 – ; 17 – ;

18 – ; 19 – ; 20 – ;

21 – ; 22 – ; 23 – ;

24 – ; 25 – ; 26 – ; 27 – ;

28 – ; 29 –

. 158. :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ;

6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ;

10 – ; 11 – ; 12 – ; 13 –

. 159. :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ;

6 – ; 7 – ; 8 – ;

9 – ; 10 – ; 11 – ;

12 – ; 13 – ; 14 – ; 15 – ;

16 – ; 17 –

. 160. :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ( ) ;

6 – ; 7 – ; 8 – ;

9 – ; 10 – ( ) ;

11 – ; 12 –

. 161. :

1 – ; 2 – ; 3 – ;

4 – () ; 5 – ;

6 –

. 162. :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ;

5 – ; 6 – ; 7 –

. 171. , :

1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ;

5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 –

* * *

:

(gaster, s. ventriculus) (. 151, 158, 159, 160) – , . . 21—25 3 . XI , – XII I . : , (pars cardiaca) (. 160), (corpus gastricum) (. 160), (fundus gastricus) (. 160), , (pars pylorica) (. 160). (curvatura gastrica minor) (. 160), – (curvatura gastrica major) (. 160).

(ostium cardiacum) (. 162), . , , . (incisura cardiaca) (. 160). . , – .

, , , , , , . , , , , , . , (omentum majus) (. 158, 171). (omentum minus) (. 158) -, – – , .

| ) ; 6 – ; 7 – ; 8 – ; 9 – ; 10 – ( ) ; 11 – ; 12 – |

|

| ) ; 5 – ; 6 – |

|

.

(stratum longitudinale) (. 161, 162) . , , .

(stratum circulare) (. 161) . ( ) , , , (m. sphincter pylori) (. 151, 161).

(fibrae obliquae) (. 161), . , . .

(. 162) 1,5—2 . , (glandulae gastricae), , (plicae gastricae) (. 162), . (areae gastricae) 1 6 , (foveolae gastricae) 0,2 , (plise villosae). .

| . 162. 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – |

|

* * *

.

, gaster (ventriculus), (5/6) (1/6) ; . , (, ).

. 3 : , .

, – . 21-25 . – 3 .

.

: , (), (). , , pars cardiaca, , , – , ostium cardiacum.

() , fundus (fornix) gastricus.

– , , , .

() , pars pylorica, , ostium pyloricum, .

, antrum pyloricum, , canalis pyloricus, , , pylorus, – , , , , m. sphincter pyloricus.

, : . .

, , , . , , , .

– . , IV , – II .

, paries anterior, – , paries posterior. , , , , curvatura gastrica (ventriculi) major.

, incisura angularis; . () , . . , , – , incisura cardiaca.

.

: – ( ), – – .

, tunica serosa, ; , (). , tela subserosa, , tunica muscularis. , , , , . , , , . , .

, , , «».

, tunica muscularis, : , .

, , , stratum longitudinale, , . (incisura angularis) – – . , .

, stratum circulars, . , . ; – , m. sphincter pyloricus.

, fibrae obliquae. , ; , . , insicura cardiaca. .

, tunica mucosa, , . . . 1,5-2 ; , plicae gastricae, .

: , – , canalis ventricularis, . , , . , . .

, lamina muscularis mucosae, , tela submucosa; .

, 1-6 , – , areae gastricae. – , foveolae gastricae, 0,2 ; , plicae villosae, . 1-2 .

(), glandulae gastricae (propriae), , , glandulae cardiacae, , glandulae pyloricae. , – -. ( ) .

.

. .

X XI , – , XII I .

( ) , .

; , : , , , .

( ). , . ( ) . .

. .

. ; () . , , X , .

.

: n. vagus truncus sympathies. ; plexus gastrici (plexus celiacus).

: – a. gastrica d ( a. hepatica propria) a. gastrica sinistra ( truncus celiacus): – . gastroepiploicae d ( a. gastroduodenalis) a. gastroepiploica sinistra ( a. lienalis); . gasiricae breves ( a. lienalis). , v. portae. , . , (anulus lymphaticus cardiust) nodi lymphatici gastrici sinistri; – nodi lymphatici gastrici dextri, hepatici pylorici; – nodi lymphatici gastroomentales dextri et sinistri.

© 2000- NIV

Источник

Классы: 8, 11.

Планируемые результаты обучения:

Предметные:

- научиться давать определения понятий: желудок, отделы желудка, желудочный сок;

- распознавать на таблицах, муляжах органы пищеварительной системы человека;

- характеризовать биологическую сущность процесса пищеварения, в частности, пищеварение в желудке;

- различать виды пищеварения;

- оценивать роль ферментов в пищеварении;

- умение устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями желудка.

Личностные УУД:

- умение развивать целостное научное мировоззрение, соответствующее современному уровню знаний о человеке и особенностях устройства его организма;

- формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение организма человека;

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к своему здоровью и окружающих;

- убеждение в необходимости овладения знаниями о строении и функциях пищеварительной системы, в применении этих знаний для объяснения процессов и явлений, происходящих в жизни человека;

- умение применять полученные знания для сохранения и укрепления своего здоровья.

Метапредметные УУД:

познавательные:

- составлять тезисы, различные виды планов (простые, сложные и т.п.);

- структурировать учебный материал, давать определения понятий;

- сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций;

- умение извлекать информацию о строении и функциях пищеварительной системы из разных источников (текст, электронное пособие, сеть Интернет);

- умение применять логические операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения для обработки полученной информации о строении и функциях пищеварительной системы с целью её более эффективного усвоения;

- умение преобразовывать информацию, переводить её из одной знаковой формы в другую (выделять главную мысль текста, на основании текста заполнять таблицы, строить схемы).

коммуникативные:

- умение осуществлять учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками в ходе актуализации опорных знаний о строении и функциях пищеварительной системы;

- устанавливать рабочие отношения в группе;

- умение владеть устной и письменной речью;

регулятивные:

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять свои ошибки самостоятельно;

- умение ставить для себя цель и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

- умение соотносить свои действия по усвоению знаний о строении и функциях пищеварительной системы с планируемыми результатами, корректировать выполнение своих действий;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами самоконтроля, самооценки.

Цели урока:

- Учебно-познавательные.

- Продолжить знакомство обучающихся с системой пищеварения человека.

- Показать взаимосвязь строения желудка с функциями, которые он выполняет; сформировать знания о строении желудка; особенностях пищеварения в желудке; раскрыть значение ферментов, активных в кислой среде, в процессе расщепления белков, жиров и особенностях переваривания углеводов в желудке; раскрыть зависимость состава и количества вырабатываемого желудочного сока от состава пищи.

- Виды деятельности (элементы содержания, контроль).

- Актуализация знаний; формулирование проблемы – определения цели урока, активное слушание; самостоятельная работа – изучение биологических терминов, составление краткого конспекта урока; групповая работа – обобщение сведений, характеризующих процессы пищеварения в желудке; выявления роли ферментов в процессе пищеварения; фронтальный опрос; поисково-репродуктивная работа – продолжение заполнения таблицы «Органы пищеварения», выполнение заданий, предложенных учителем; обобщение полученных знаний; самоанализ и самооценка.

- Продолжение развития общеучебных навыков работы с различными источниками информации, а также умений и навыков организации самостоятельной учебной деятельности.

- Дидактические.

- Проследить взаимосвязь изученных ранее тем курса: «Ткани. Органы. Системы органов», «Нервная система» с новой темой.

- Воспитательно-психологические.

- Развитие познавательной активности; создание на уроке атмосферы сотрудничества; формирование сознательного отношения к этапам тренировочного процесса; здоровьесбережение: правильная осанка обучающихся.

- Развивающие.

- Формирование умения выделять главное при изучении материала, научить обучающихся рецензировать ответы своих товарищей и учить задавать вопросы.

- Обучающие средства.

- Современные инновационные мультимедийные технологии; презентация по теме урока; модель торса человека, муляж внешнего и внутреннего строения желудка; раздаточный материал: Атлас человека.

Тип урока. Урок открытия нового знания; изучение материала, первичное закрепление знаний и способов деятельности.

Методы, используемые на уроке. Репродуктивные, частично-поисковые.

ХОД УРОКА

1. Организационный момент

2. Актуализация полученных знаний

Фронтальный опрос по пройденным темам.

- Перечислите отделы пищеварительной системы человека.

- Что такое ферменты? Какова роль ферментов в пищеварении?

- Почему мы говорим, что пищеварение начинается в ротовой полости?

- Какие функции выполняет слюна? Назовите ферменты слюны.

- Пищеварение белков, углеводов и жиров в ротовой полости.

- Строение зубов. Гигиена зубов.

Обучающиеся при необходимости дополняют ответы на вопросы.

3. Изучение нового материала

Подведение к теме

– Во вводном слове учитель говорит о продолжении процессе пищеварения в следующем отделе пищеварительной систем – желудке; учащиеся формулируют тему урока.

Объяснение учителя сопровождается демонстрацией наглядного материала (презентация).

Функции желудка

1. Всасывательная (хорошо всасывается алкоголь, незначительно – глюкоза и минеральные соли. Основное всасывание питательных веществ происходит в кишечнике).

2. Химическая переработка пищи (переваривание).

3. Защитная.

4. Механическая.

Строение желудка

Из пищевода пища поступает в желудок, где происходит химическая переработка (переваривание) пищи компонентами желудочного сока. Это полый орган и самая широкая часть желудочно-кишечного тракта. Желудок имеет объём около 1,5 л., но может растягиваться до 3,0 л. в зависимости от количества съеденной пищи, положения тела, степени сокращения его стенки.

Вверху находится вход в желудок (кардиальная часть), затем желудок расширяется, образуя дно (фундальная часть), узкая часть желудка образует выход (пилорическая часть или привратник). Через отверстие привратника пища переходит в двенадцатиперстную кишку. Нижний выпуклый край желудка формирует большую кривизну, верхний – малую кривизну.

Стенки желудка состоят из 4-х слоёв: слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечной и серозной оболочек (брюшины). Слизистая оболочка образует складки, которые расправляются при заполнении желудка. Мышечная оболочка состоит из гладких мышечных волокон, расположенных в 3 слоя: продольный, кольцевой и косой.

Мышцы желудка у человека поддерживают его тонус и осуществляют перистальтику, производят непрерывные волнообразные движения, перемещая и перемешивая его содержимое. В привратнике есть мышца-сфинктер, которая рефлекторно открывается, при соответствующих сигналах от действия пищи.

В желудке накапливается лишь твёрдая пища, а жидкость протекает, не задерживаясь в нём. Молоко в желудке задерживается, оно створаживается и начинается его переваривание.

Внутренняя поверхность желудка покрыта слизистой оболочкой, в толще которой находятся около 14 млн. желудочных желёз. Железы состоят из клеток. Главные клетки вырабатывают пищеварительные ферменты (пепсин, химозин, липаза), обкладочные выделяют соляную кислоту, добавочные – слизь муцин, которая защищает слизистую оболочку желудка от раздражения кислотой и самопереваривания.

Процесс пищеварения в желудке

Пища, поступившая из пищевода в желудок, находится в нём до 4-6 часов. В это время под действием желудочного сока пища переваривается. В течение суток железы желудка выделяют 1,5-2,5 л. желудочного сока. Чистый желудочный сок бесцветен, имеет кислую реакцию, в нём содержится до 0,5% соляной кислоты (рН –0,9-1,5). Благодаря наличию HCI желудочный сок имеет высокие бактерицидные свойства.

Белки расщепляются под действием фермента пепсина до полипептидов. Пепсин также створаживает белок молока казеин. Жиры не расщепляются, расщепляется только эмульгированный жир молока под действием фермента липазы (жир молока взвешен в виде мельчайших капелек). Химозин вызывает свёртывание молока и содержится в желудочном соке у новорождённых.

Желудочный сок не содержит ферментов, расщепляющих углеводы, но переваривание углеводов происходит некоторое время (20-30 минут), пока действуют ферменты слюны и пищевой комок не пропитался кислым желудочным соком. Ферменты слюны активны только в щелочной среде, в кислой среде они своё действие прекращают.

Выделение желудочного сока начинается через 5-10 минут после начала еды и продолжается всё время пока пища находится в желудке. Стимулируют секрецию мясные и овощные бульоны. Выделение желудочного сока происходит не только во время еды, но и при запахе пищи, даже при разговоре о еде. В этих случаях желудочный сок выделяется в результате условно-рефлекторной деятельности организма.Желудочный сок,который вырабатывается в первую условно-рефлекторную фазу, выделяющийся на вид и запах пищи, даже при воспоминании и представлении о ней, И.П.Павлов выдающийся русский физиолог, назвал аппетитным или запальным соком. Этот сок подготавливает желудок к поступлению пищи.

В таблице представлено изменение выделения желудочного сока на различную пищу.

| Сравниваемые признаки | большее | среднее | меньшее |

1. Количество сока | при еде мяса | при еде хлеба | при питье молока |

2. Содержание HCI | при еде мяса | при питье молока | при еде хлеба |

3. Содержание ферментов | при еде хлеба | при еде мяса | при питье молока |

Тормозящее действие на секрецию желудочного сока оказывают жир, отрицательные эмоции (гнев, печаль), неприятный запах.

Механическая функция желудка

Дальнейшее измельчение пищи и её перемешивание с желудочным соком осуществляет гладкая мускулатура желудка. В стенке желудка гладкомышечные клетки ритмично сокращаются примерно один раз в 20 сек. Распространяющиеся по желудку волнообразные сокращения мышц измельчают пищу, перемешивают её и перемещают по направлению к кишечнику. Скорость прохождения пищи по желудку зависит от химического состава пищи. Так, углеводы переходят в кишечник быстрее, а жиры и белки медленнее. Двигательную активность желудка называют моторикой. Есть два типа движения: перемешивание – движение пищевого комка взад-вперёд, сопровождаемое перемешиванием пищи; перистальтика – периодическое сокращение продольных и кольцевых мышц, приводящее к движению волн сокращения и перемещению пищевого комка по ходу пищеварительного тракта.

Сокращения мускулатуры возникают и у пустого желудка. Это «голодные сокращения», появляющиеся каждые 60-80 минут. Считают, что такие сокращения желудка называются чувством голода.

При попадании в желудок недоброкачественной пищи, происходит обратная перистальтика (антиперистальтика). В этом случае возникает рвота, которая является защитной рефлекторной реакцией организма.

4. Обобщение нового материала

В конце урока формулируются основные выводы, предлагаемые сделать самим обучающимся с последующей корректировкой учителя.

- Желудок – сложно построенная часть пищеварительного тракта, приспособленная к выполнению разнообразных функций.

- В желудке пища подвергается химической переработке с помощью ферментов и механической переработке, благодаря перистальтике.

- Регуляция деятельности желёз осуществляется нейро-гуморальным путём.

- Различают фазы отделения желудочного сока: рефлекторную (вид, запах пищи, механическое действие пищи на рецепторы полости рта и желудка и химическую (гуморальную).

- Выделение сока в ответ на механическое раздражение стенок желудка происходит по принципу безусловного рефлекса.

- Химические вещества (вторая фаза) – мясной бульон, отвар овощей, продукты переваривания белков, пряности и др. вещества способствуют усиленному сокоотделению; некоторые продукты, например, жиры тормозят сокоотделение.

- Количество и состав желудочного сока изменяются в зависимости от состава пищи.

5. Закрепление полученных знаний и умений

Обучающиеся формулируют итоги урока: что узнали нового и важного для себя? Чему научились?

Рефлексия:

- выполнение теста по теме урока.

- фронтальная беседа: дайте физиологическое обоснование поговорке «Аппетит приходит во время еды».

6. Домашнее задание

§ 26, в.1,2. Повторить. § 24-25

7. Подведение итогов

Вспомнить о целях урока, проанализировать насколько они достигнуты.

Выставление оценок (комментарий учителя).

Урок закончен. Спасибо.

Учебно-методическое обеспечение предмета

1. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Москва. Просвещение. 2019. Серия «Линия жизни». (Рекомендовано Мин.образования и науки РФ). ФГОС.

2. Рабочая программа по биологии 5-9 классы. Пасечник В.В. М., ВАКО.2018. Серия «Линия жизни».

3. Рабочая программа по биологии. 8 класс. /Составитель Мишакова В.Н. М., ВАКО,2017. Соответствует ФГОС.

5. Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии. 8 класс. М., ВАКО,2016.

6. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека. М. ACADEMA. 2013.

7. Беркинблит М.В., Мартьянов А.А., Парнес Е.А. Биология. 1, 2 части. Москва. Бином. 2013.

8. Маш Р.Д., Драгомилов А.Г. Биология. Человек. Методическое пособие. Москва. Изд. «Вентана-Граф». 2015.

Интернет-ресурсы

1. https://www.bio.1sept.ru

2. https://school-collection.edu.ru/catalog/

3. https://www.5ballov.ru/test

4. https://www.rmika.ru/text/database/biology/

5. https://www.rmika.ru/text/inftech/edu/edujava/biology/

6. https://nrc.edu.ru/est/r4/

Источник

Пищеварительная система — система внутренних органов, выполняющих функцию механической и химической обработки пищи.

Функции пищеварительной системы

моторная: механическое измельчение и перемешивание пищи; продвижение пищевого комка по пищеварительному тракту;

секреторная: выделение ферментов для химической обработки пищи;

всасывательная: всасывание питательных веществ ворсинками тонкого кишечника и поступление питательных веществ в кровь и лимфу.

выделительная: выведение из пищеварительного тракта непереваренных веществ и некоторых продуктов метаболизма.

Органы пищеварительной системы

Пищеварительная система включает пищеварительный канал и пищеварительные железы.

Пищеварительный канал:

ротовая полость;

глотка;

пищевод;

желудок;

тонкая кишка;

толстая кишка.

Пищеварительные железы:

слюнные железы;

желудочные железы;

кишечные железы;

поджелудочная железа;

печень.

Рис. Пищеварительная система человека

Эмбриональное развитие пищеварительной системы

Пищеварительная система человека образуется в процессе эмбрионального развития из кишечной трубки.

Кишечный эпителий и железы пищеварительной система развиваются из энтодермы первичной кишки, остальные слои стенок имеют мезодермальное происхождение. Эктодерма участвует в развитии эпителия и желез полости рта и конечного отдела прямой кишки.

У первичной кишки выделяют головную и туловищную части.

Головная часть кишки дает начало ротовой полости и глотке.

Туловищная часть кишки делится на передний, средний и задний отделы.

Передний отдел кишечной трубки образует пищевод, желудок и начальную часть двенадцатиперстной кишки.

Средний отдел кишечной трубки образует конечную часть двенадцатиперстной кишки, остальную часть тонкой кишки, часть ободочной кишки, печень и поджелудочную железу.

Задний отдел кишечной трубки образует нисходящую ободочную, сигмовидную и прямую кишку.

Рис. Эмбриональное развитие пищеварительной системы человека

органы ротовой полости

Началом пищеварительной системы является ротовая полость, сверху ограниченная твердым и мягким нёбом.

Нёбо отделяет ротовую полость от носовой полости и носоглотки.

Мягкий язычок, которым заканчивается мягкое небо, закрывает вход в носоглотку во время проглатывания пищи.

У входа в глотку находятся миндалины — органы лимфатической системы, осуществляющие иммунную защиту организма.

Рис. Ротовая полость

Язык — это мышечный орган, образованный поперечно-полосатой мышечной тканью.

Мышечные волокна расположены в разных направлениях, поэтому язык может выполнять самые разнообразные движения при жевании и речи, а также участвует в проталкивании пищевого комка в глотку при глотании.

Слизистая языка имеет огромное количество вкусовых рецепторов, поэтому он является и органом вкуса. Язык прикрепляется к нижней челюсти и подъязычной кости корнем языка. Передняя свободная часть языка называется верхушкой.

зубы

В ротовой полости взрослого человека располагается 32 зуба.

Человек , как и все млекопитающие, имеет гетеродонтную зубную систему: зубы различаются по строению и выполняемым ими функциям, т.к. человек является полифагом (питается разнообразной пищей).

На каждой челюсти взрослого человека:

4 резца;

2 клыка;

4 премоляра (малых коренных зуба);

6 моляров (больших коренных зубов).

Рис. Зубы

Резцы и клыки предназначены для откусывания пищи, а коренные зубы — для ее пережевывания и перетирания.

Зуб состоит из коронки, шейки и корня.

Рис. Внешнее строение зуба Рис. Внутреннее строение зуба

Коронка возвышается над десной, а корень погружен в зубную лунку (альвеолу) челюстной кости и удерживает в ней зуб.

Между корнем и тканью десны расположена соединительная ткань — периодонт, фиксирующая зуб в зубной лунке. Основным компонентом периодонта являются коллагеновые волокна. Они соединяют цемент зуба с костной тканью альвеолы. Несмотря на отсутствие эластичности, волокна коллагена обеспечивают некоторую подвижность зуба в лунке.

Коронка зуба покрыта зубной эмалью — самым прочным материалом в организме человека. Твёрдость зубной эмали определяется высоким содержанием в ней неорганических веществ (до 97 %), содержащих кальций, фосфор и магний.

Зубная эмаль может разрушаться под влиянием микроорганизмов и кислот, образующихся в ротовой полости в результате распада остатков пищи. Наиболее губительно на эмаль действует молочная кислота — основной продукт брожения углеводов в ротовой полости.

Дентин образует твердую ткань зуба.

Внутри зуба имеется полость, заполненная мягким веществом — пульпой, в которой содержатся нервы и кровеносные сосуды.

Шейка — более суженная часть зуба на границе коронки и корня.

Корень и шейку снаружи покрывает слой цемента. Он служит для плотного закрепления зуба в костной альвеоле.

У человека наблюдается две смены зубов: молочные и постоянные.

Молочные зубы начинают прорезаться на первом году жизни, примерно с 6-месячного возраста.

Количество молочных зубов в норме равно двадцати: на каждой челюсти 4 резца, 2 клыка, 4 больших коренных зуба.

После 6 лет начинается смена молочных зубов на постоянные, которая заканчивается приблизительно к 12-13 годам. Однако, последние (восьмые) зубы в ряду (“зубы мудрости”) могут появиться значительно позже, или не появиться совсем. Это связано стем, что челюсти человека в процессе эволюции уменьшаются, и последние моляры часто не помещаются в зубном ряду.

Рис. Схема роста молочных и постоянных зубов

слюнные железы

В ротовую полость открываются выводные протоки трех пар крупных слюнных желез: околоушной, подчелюстной и подъязычной, находящихся за пределами ротовой полости. Кроме них в слизистой оболочке ротовой полости располагаются многочисленные мелкие слюнные железы: щечные, небные, язычные.

Рис. Слюнные железы

Слюнные железы вырабатывают секрет — слюну.

Состав слюны: вода, пищеварительные ферменты, лизоцим. Слюна обладает выраженными бактерицидными свойствами и ферментативной активностью.

У взрослого человека за сутки выделяется до 2, 5 л слюны.

глотка

Полость глотки выстлана многослойным плоским эпителием. Слизистая глотки непосредственно переходит в слизистую пищевода. В слизистой глотки, как и в слизистой ротовой полости, находятся многочисленные слизистые железки.

Носовая часть глотки (носоглотка) посредством двух отверстий (хоан) сообщается с полостью носа.

С боковых сторон в носоглотку открываются глоточные отверстия слуховых (евстахиевых) труб, соединяющих полость среднего уха с полостью глотки.

У входа в глотку как со стороны рта, так и со стороны носа имеются скопления лимфоидной ткани — миндалины: две небные, одна язычная, две около отверстий слуховых труб и одна глоточная. Это лимфоидное кольцо называется кольцом Пирогова, по имени великого русского хирурга, описавшего это кольцо впервые.

Пищевод

Пищевод — отдел пищеварительного тракта, соединяющий глотку с желудком.

Длина пищевода взрослого человека 26 см, толщина стенки составляет 5 мм.

Пищевод проходит в средостении грудной полости и через отверстие диафрагмы выходит в брюшную полость.

Рис. Строение пищевода и его оболочек

В пищеводе расположены два замыкающих клапана: верхний и нижней пищеводные сфинктеры. Они препятствуют обратному току пищевых масс по пищеварительному тракту и не допускают попадания агрессивного содержимого желудка в верхние отделы пищеварительного канала.

Стенка пищевода состоит из трех оболочек:

слизистая оболочка (внутренняя): покрыта многослойным плоским эпителием с многочисленными слизистыми железами; подслизистая оболочка состоит из соединительной ткани с пучками коллагеновых волокон;

мышечная оболочка: состоит из двух слоев мышечных волокон — продольных (снаружи) и циркулярных (внутри);

В верхней части пищевода мышечная оболочка образована поперечно-полосатыми мышечными волокнами. Примерно на уровне одной трети пищевода (считая сверху) поперечно-полосатые мышечные волокна постепенно заменяются гладкомышечными. В нижней части мышечная оболочка состоит только из гладкомышечной ткани.адвентиция.

БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Желудок и кишечник расположены в брюшной полости.

Брюшная полость отделена от грудной полости диафрагмой.

Брюшная полость выстлана брюшиной — тонкой серозной соединительнотканной оболочкой. Брюшина покрывает внутренние органы полости и образует у мужчин замкнутый мешок (брюшинную полость). У женщин полость брюшины сообщается со внешней средой через органы половой системы.

Полость брюшины увлажняет серозная жидкость, уменьшающая трение между органами.

Брюшина образует многочисленные складки, брыжейки и сальники (большой и малый).

Желудок как и другие органы брюшной полости фиксируются брыжейкой — складкой брюшины — к задней стенки брюшной полости.

Желудок

Желудок — расширенная часть пищеварительного канала.

Это полый мышечный орган, расположенный в левом подреберье.

Объём пустого желудка составляет около 500 мл. Стенка желудка способна к сильному растяжению.

Содержимое желудка имеет сильнокислую реакцию, и для защиты стенок желудка от разъедания кислотой специальные железы вырабатывают слизь, покрывающую стенки желудка.

Стенка желудка образована тремя оболочками: слизистой, мышечной и серозной.

Рис. Желудок

Слизистая оболочка желудка имеет многочисленные складки. Она покрыта однослойным цилиндрическим эпителием с многочисленными слизистыми железками и железами, вырабатывающими пищеварительные ферменты и соляную кислоту. Слизь покрывает стенки желудка и защищает их от агрессивного воздействия внутренней кислой среды. Покровный эпителий полностью обновляется в течение трех суток.

В слизистой оболочке есть собственный слой соединительной ткани, пронизанной многочисленными кровеносными и лимфатическими сосудами.

Слизистая оболочка содержит собственную тонкую мышечную пластинку, образованную тремя слоями гладкомышечных волокон.

Мышечная оболочка образована тремя толстыми слоями гладкой мышечной ткани.

Наружная очень прочная серозная оболочка желудка образована соединительной тканью.

Тонкая кишка

Длина тонкой кишки составляет приблизительно 5 — 6 м.

Тонкая кишка разделена на 3 отдела: двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишку.

В двенадцатиперстную кишку впадают протоки поджелудочной железы и печени.

Железы стенок двенадцатиперстной кишки нейтрализуют кислоту, содержащуюся в вышедшей из желудка пищевой кашице.

Слизистая оболочка тонкой кишки образует ворсинки — выросты, выступающие в просвет кишечника. Кишечные ворсинки покрыты каемчатыми клетками, выросты их плазматической мембраны формируют множество микроворсинок, благодаря чему резко увеличивается всасывающая поверхность тонкой кишки.

В каждую кишечную ворсинку входит кровеносный и лимфатический сосуд. Именно в них попадают питательные вещества, а затем разносятся по организму.

Рис. Ворсинки кишечника

толстая кишка

Толстая кишка является конечной частью пищеварительного тракта человека.

Стенки толстой кишки состоят из трех оболочек: слизистой, мышечной и соединительнотканной.

Рис. Строение оболочек кишечной трубки

Мышечная оболочка состоит из гладкомышечных волокон, которые волнообразно сокращаются (перистальтика) и не подчиняются воле человека.

Стенки толстой кишки толще стенок тонкой за счет большей толщины мышечного и соединительнотканного слоев. Диаметр ее внутренней полости больше диаметра внутреннего просвета тонкой кишки.

На границе толстой и тонкой кишок расположен сфинктер.

Рис. Толстая кишка

В его состав входят:

слепая кишка с червеобразным отростком (аппендиксом);

ободочная кишка, которая имеет восходящий, поперечный, нисходящий и сигмовидный отделы;

На границе слепой кишки и восходящего отдела ободочной кишки в толстую кишку впадает подвздошная кишка.

Рис. Переход тонкой кишки в толстую кишку

прямая кишка, заканчивающаяся анальным сфинктером и анальным отверстием.

Общая длина толстой кишки у человека составляет около 2 метров.

Поджелудочная железа

Поджелудочная железа — орган, состоящий из железистой ткани, весом 60 — 80 г.

Большая часть железы расположена позади желудка.

Поджелудочная железа секретирует поджелудочный сок.

Это альвеолярно-трубчатая железа, состоящая из гроздевидных собраний долек, отделенных друг от друга соединительной тканью. Дольки железы расположены вокруг проходящего по длине железы ветвящегося выводного протока, в которой открываются мелкие протоки долек.

Проток поджелудочной железы, соединяясь с общим желчным протоком, впадает в двенадцатиперстную кишку, куда и изливает поджелудочный сок.

Железа состоит из двух видов железистых клеток: основных клеток железистых долек и клетки железистых островков Лангерганса , выделяющих в кровь гормон инсулин.

Таким образом, поджелудочная железа выделяет в двенадцатиперстную кишку пищеварительный сок и гормон инсулин, участвующий в углеводном обмене.

Рис. Поджелудочная железа

печень

Печень — самая большая железа в организме человека (вес до 3000 г).

Печень расположена в правой половине брюшной полости под куполом диафрагмы. Находясь под защитой ребер, печень в норме не выступает за нижние ребра.

Печень имеет дольчатое строение. Поверхность печени покрыта соединительнотканной капсулой. Своей верхней выпуклой поверхностью печень плотно прилегает к куполу диафрагмы.

Печень постоянно секретирует желчь, которая накапливается в желчном пузыре.

От печени к двенадцатиперстной кишке отходит общий желчный проток, в который впадают протоки поджелудочной железы и желчного пузыря.

Желчный пузырь имеет грушевидную форму. Его длина около 8 см, вместимость 30-50 мл.

Желчный пузырь служит резервуаром и “конденсатором” желчи. Внутренняя слизистая оболочка пузыря имеет многочисленные ворсинки, осуществляющие всасывание воды из желчи. Таким образом регулируется концентрация желчи, необходимая для пищеварения.

Рис. Печень

Источник