Слизистая желудка это орган

Оглавление темы “Анатомия желудка”:

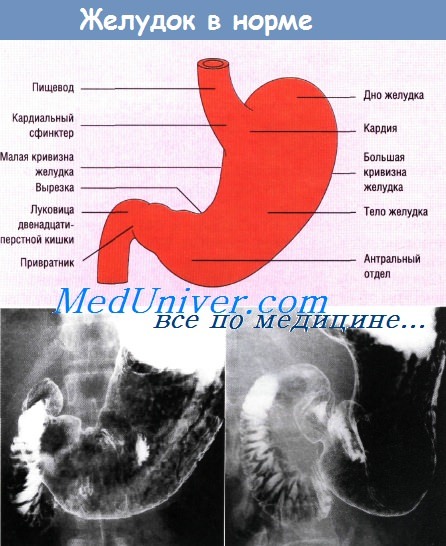

1. Желудок. Топография желудка.

2. Строение желудка. Стенки желудка. Мышцы желудка. Слизистая желудка.

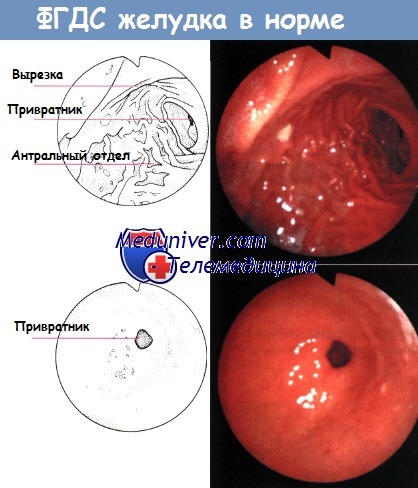

3. Рентгеноанатомия желудка. Эндоскопия желудка.

4. Кровоснабжение и иннервация желудка.

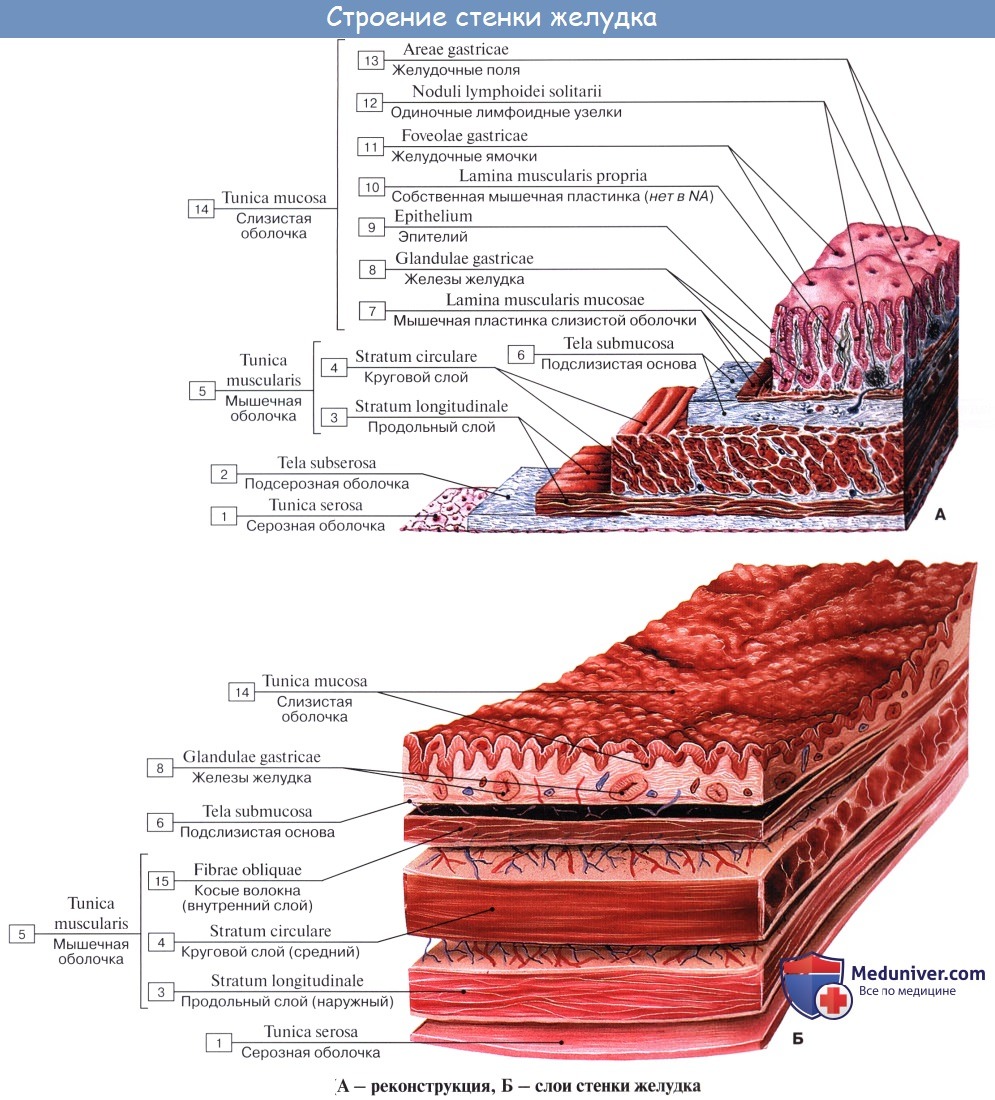

Стенка желудка состоит из трех оболочек:

1) tunica mucosa — слизистая оболочка с сильно развитой подслизистой основой, tela submucosa;

2) tunica muscularis — мышечная оболочка;

3) tunica serosa — серозная оболочка.

Tunica mucosa построена соответственно основной функции желудка — химической обработке пищи в условиях кислой среды.

В связи с этим в слизистой имеются специальные желудочные железы, вырабатывающие желудочный сок, succus gastricus, содержащий соляную кислоту.

Различают три вида желез:

1) кардиальные железы, glandulae cardiacae;

2) желудочные железы, glandulae gastricae (propriae); они многочисленны (приблизительно 100 на 1 мм2 поверхности), расположены в области свода и тела желудка и содержат двоякого рода клетки: главные (выделяют пепсиноген) и обкладочные (выделяют соляную кислоту);

3) пилорические железы, glandulae pyloricae, состоят только из главных клеток.

Местами в слизистой разбросаны одиночные лимфатические фолликулы, folliculi lymphatici gastrici.

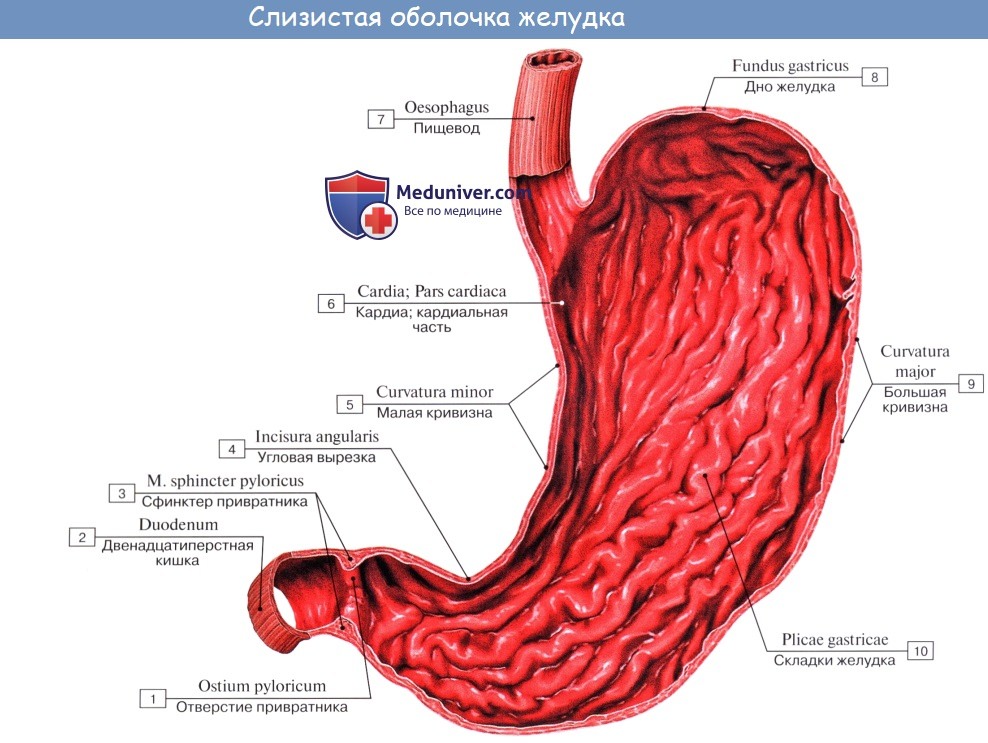

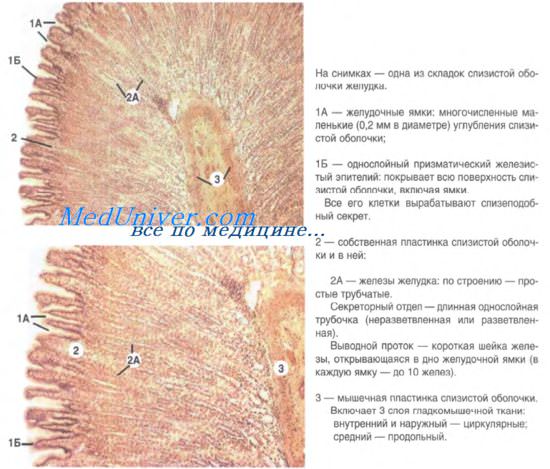

Тесное соприкосновение пищи со слизистой оболочкой и лучшее пропитывание ее желудочным соком достигается благодаря способности слизистой собираться в складки, plicae gastricae, что обеспечивается сокращением собственной мускулатуры слизистой (lamina muscularis mucosae) и наличием рыхлой подслизистой основы, tela submucosa, содержащей сосуды и нервы и позволяющей слизистой оболочке сглаживаться и собираться в складки различного направления.

Вдоль малой кривизны складки имеют продольное направление и образуют «желудочную дорожку», которая при сокращении мышц желудка может стать в данный момент каналом, по которому жидкие части пищи (вода, солевые растворы) могут проходить из пищевода в привратник, минуя кардиальную часть желудка.

Кроме складок, слизистая имеет кругловатые возвышения (диаметром 1 — 6 мм), называемые желудочными полями, areae gastricae, на поверхности которых видны многочисленные маленькие (0,2 мм в диаметре) отверстия желудочных ямок, foveolae gastricae. В эти ямки и открываются железы желудка.

В свежем состоянии tunica mucosa красновато-серого цвета, причем на месте входа пищевода макроскопически заметна резкая граница между плоским эпителием пищевода (эпителием кожного типа) и цилиндрическим эпителием желудка (эпителием кишечного типа).

В области отверстия привратника, ostium pyloricum, располагается циркулярная складка слизистой оболочки, отграничивающая кислую среду желудка от щелочной среды кишечника; она называется valvula pylorica.

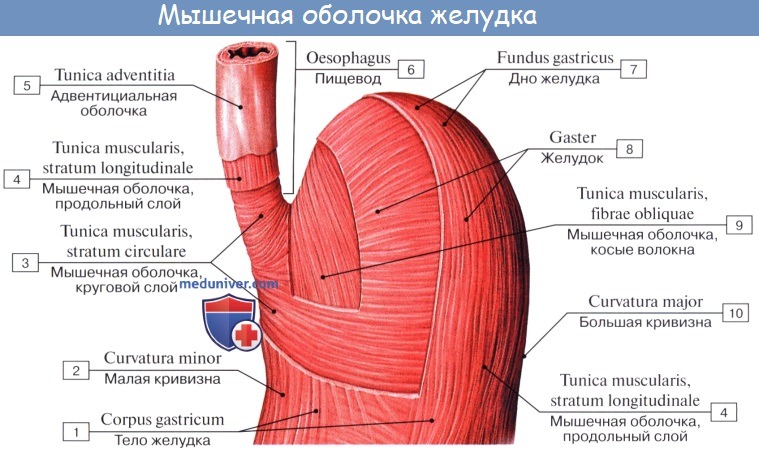

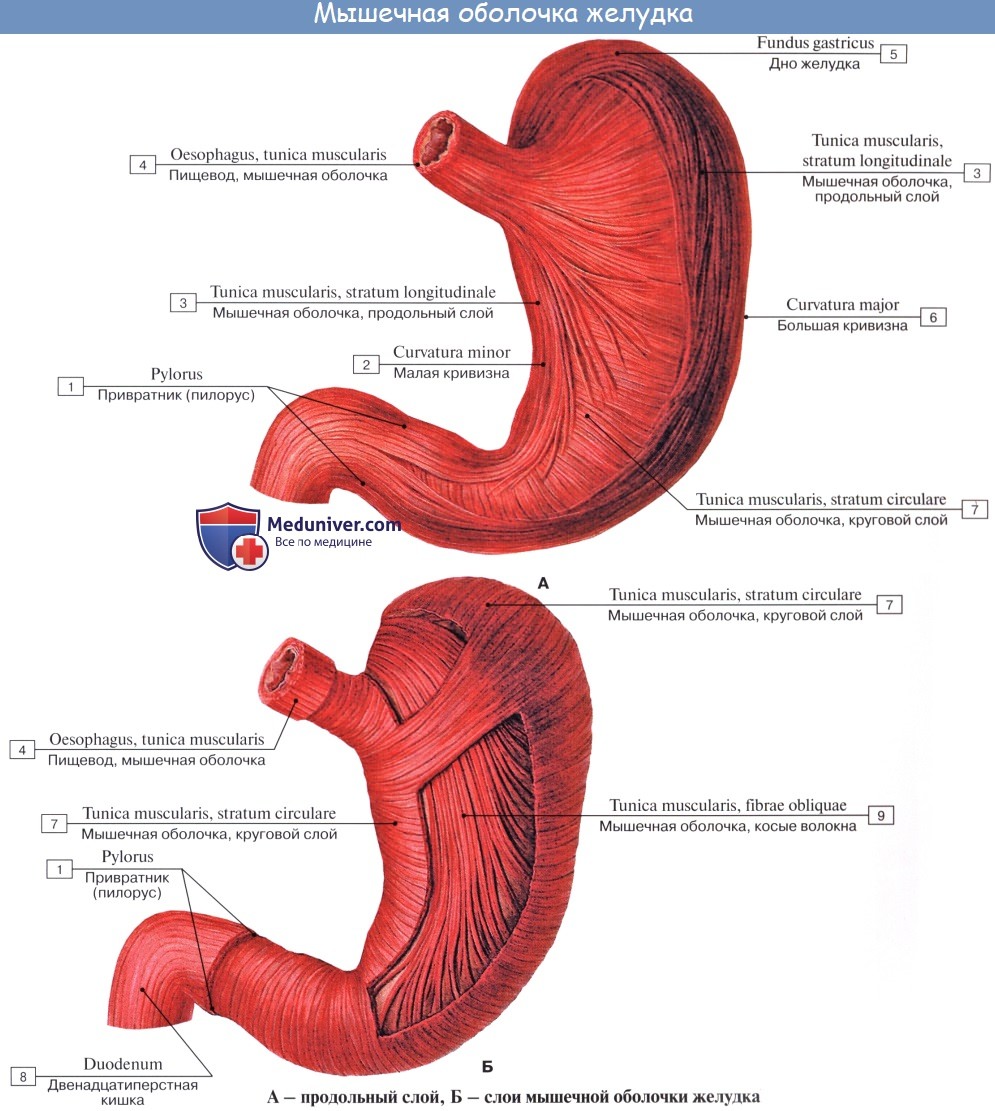

Tunica muscularis представлена миоцитами, неисчерченной мышечной тканью, которые способствуют перемешиванию и продвижению пищи; соответственно форме желудка в виде мешка они располагаются не в два слоя, как в пищеводной трубке, а в три: наружный — продольный, stratum longitudindle; средний — циркулярный, stratum circulare, и внутренний — косой, fibrae obliquae. Продольные волокна являются продолжением таких же волокон пищевода.

Stratum circularе выражен сильнее продольного; он является продолжением циркулярных волокон пищевода. По направлению к выходу желудка циркулярный слой утолщается и на границе между pylorus и двенадцатиперстной кишкой образует кольцо мышечной ткани, m. sphincter pylori — сжиматель привратника.

Соответствующая сфинктеру привратниковая заслонка, valvula pylorica, при сокращении сжимателя привратника совершенно отделяет полость желудка от полости двенадцатиперстной кишки.

Sphincter pylori и valvula pylorica составляют специальное приспособление, регулирующее переход пищи из желудка в кишку и препятствующее обратному ее затеканию, что влекло бы за собой нейтрализацию кислой среды желудка.

Fibrae obliquae, косые мышечные волокна, складываются в пучки, которые, охватывая петлеобразно слева ostium cardiacum, образуют «опорную петлю», служащую punctum fixum для косых мышц. Последние спускаются косо по передней и задней поверхностям желудка и при своем сокращении подтягивают большую кривизну по направлению к ostium cardiacum.

Самый наружный слой стенки желудка образуется серозной оболочкой, tunica serosa, которая представляет собой часть брюшины; серозный покров тесно срастается с желудком на всем его протяжении, за исключением обеих кривизн, где между двумя листками брюшины проходят крупные кровеносные сосуды.

На задней поверхности желудка влево от ostium cardiacum имеется небольшой участок, не прикрытый брюшиной (около 5 см ширины), где желудок непосредственно соприкасается с диафрагмой, а иногда с верхним полюсом левой почки и надпочечником. Несмотря на свою сравнительно простую форму, желудок человека, управляемый сложным иннервационным аппаратом, является весьма совершенным органом, позволяющим человеку довольно легко приспособляться к различным пищевым режимам.

Ввиду легкого наступления посмертных изменений формы желудка и невозможности поэтому результаты наблюдений на трупе целиком переносить на живого, большое значение получает исследование с помощью гастроскопии и особенно рентгеновских лучей.

Учебное видео по анатомии глотки, пищевода, желудка

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Рентгеноанатомия желудка.”

Источник

Желудок – полый мышечный орган, самая широкая часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), где скапливается пища и начинается ее начальное переваривание и частичное всасывание питательных веществ и воды. Как работает желудок, как формируется желудочный сок и почему нарушаются его защитные функции?

Желудок – полый мышечный орган, самая широкая часть желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), где скапливается пища и начинается ее начальное переваривание и частичное всасывание питательных веществ и воды. Как работает желудок, как формируется желудочный сок и почему нарушаются его защитные функции?Анатомическое строение желудка

Еда из пищевода поступает в желудок, который другим своим концом соединен с двенадцатиперстной кишкой. Обычно желудок имеет форму буквы «J», но может изменяться в зависимости от положения тела, приема пищи и др. За счет того, что желудок – это мышечный орган, его стенки могут растягиваться при приеме пищи и воды. Объем желудка также зависит от возраста и, конечно, особенностей питания. Анатомически в желудке выделяют 4 части:

- часть, которая примыкает к пищеводу, – кардиальная;

- примыкающая к двенадцатиперстной кишке – пилорическая или привратниковая;

- между этими отделами расположено тело желудка;

- а та часть, которая расположена слева от кардиальной части, – это дно.

Желудок отделяется от пищевода нижним пищеводным сфинктером, а от двенадцатиперстной кишки – сфинктером привратника. Их главная задача – не допускать обратного заброса содержимого из желудка в пищевод, из двенадцатиперстной кишки в желудок. Хотя сбои случаются.

Строение стенки желудка

В строении стенки желудка человека можно выделить четыре основных слоя. Внутренняя часть – слизистая оболочка, которая покрыта однослойным цилиндрическим эпителием. Ниже расположена подслизистая основа, а после – мышечный слой, в строении которого можно выделить несколько подслоев гладкой мускулатуры. Особенность этих мышц заключается в том, что их сокращение не контролируется человеком, все движения происходят неосознанно, так как это «юрисдикция» вегетативной нервной системы. И внешняя оболочка стенки желудка – серозная оболочка. Между подслизистой основой и мышечным слоем располагается подслизистое сплетение, которое регулирует секреторную функцию эпителиальных клеток.

Особенности строения слизистой оболочки желудка

Слизистая оболочка образована однослойным цилиндрическим слоем, под которым расположены мышечные пластинки. Именно они образуют складки, поля и желудочные ямки. Здесь сосредоточены выводные протоки желудочных желез. В этом слое слизистой оболочки расположено множество желудочных желез, которые состоят из нескольких защитных клеток желудка:

- обкладочные клетки, их главная задача – выработка соляной кислоты;

- главные клетки вырабатывают ферменты – пепсин и пепсиноген;

- добавочные – секретируют защитную слизь, которая защищает стенки желудка от соляной кислоты.

Вся поверхность слизистой оболочки желудка покрыта тонким слоем слизи. Ее химический состав образует слизистобикарбонатный барьер желудка, защищающий его от его внутренних агрессивных факторов. В этой слизи сосредоточены антимикробные агенты: лизоцим, лактоферрин и другие компоненты.

Желудочный сок и пищеварение

Вся поверхность желудка имеет ямочную структуру. Как раз это обеспечивает минимальный контакт его стенок с соляной кислотой. Поэтому кислотность на поверхности эпителия близка к нейтральной. Клетки, которые вырабатывают соляную кислоту, расположены в поверхностном слое стенок желудка, поэтому путь, который она проходит, довольно короткий. И как раз быстрый характер выработки пищеварительных соков обеспечивает защиту желудка от повреждений. Под действием соляной кислоты в желудке перевариваются белки, жиры, например, молока. Однако в пищеварительном комке продолжают действовать ферменты слюны, переваривающие углеводы и сахара. Выработка желудочного сока, так же как и слюны, происходит рефлекторно. Стимулом для выработки пищеварительного сока становится не только непосредственный прием пищи, но и вид, запах пищи.

Моторика и переваривание пищи в желудке

В желудке постоянно происходят перестальтические сокращения, даже натощак в среднем они продолжаются 15-20 секунд. Во время приема пищи передний отдел желудка расширяется, и этот процесс в медицине называется аккомодацией. Он и обеспечивает возможность вместить в желудок весь объем пищи. Как только пища проникла в желудок, за счет перистальтики происходит смешивание пищевого комка (химуса) с соляной кислотой. Эвакуация пищи из желудка осуществляется за счет градиента давления. Но скорость ее зависит от консистенции пищи, например, жидкая эвакуируется буквально сразу, а вот плотная может оставаться в желудке 4-6 часов, но белковая пища гораздо быстрее покидают желудок в сравнении с жирной. Моторно-эвакуаторную функцию верхних отделов ЖКТ и желудка в частности осуществляет симпатическая и парасимпатическая нервная система.

Текст: Юлия Лапушкина.

Поделиться в социальных сетях:

Читайте также

ОБОНЯНИЕ: КАК МЫ ЧУВСТВУЕМ ЗАПАХИ

Запах – первое, что мы чувствуем после рождения,…

Источник

Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

Средний, или гастроэнтеральный, отдел пищеварительной трубки включает желудок, тонкую и толстую кишки, печень и желчный пузырь, поджелудочную железу. В этом отделе происходят переваривание пищи под действием ферментов желудочного и кишечного соков и всасывание необходимых для организма питательных веществ.

Желудок выполняет ряд важных функций, связанных с химической переработкой пищи. Здесь под влиянием желудочного сока начинается активное химическое расщепление пищи. Компонентами желудочного сока являются пепсин, липаза, химозин, а также соляная кислота и слизь. Основной фермент желудочного сока пепсин расщепляет сложные белки пищи на простые белки. Происходит это только в кислой среде, что обеспечивается выработкой соляной кислоты. Липаза участвует в расщеплении жиров. Химозин вырабатывается в желудке только в раннем детском возрасте — он створаживает молоко.

Для нормальной деятельности слизистой оболочки желудка необходима защита ее от повреждающего действия соляной кислоты. Эту функцию выполняет слизь, в состав которой входит нейтрализующее кислоту вещество (бикарбонат). Кроме секреторной функции, желудок выполняет и экскреторную функцию, состоящую в выделении через стенку в полость желудка ряда конечных продуктов обмена белков (мочевины, аммиака и др.), а также солей тяжелых металлов. В желудке происходит всасывание некоторых веществ (воды, спирта, солей, сахара и др.).

Всасывательная функция слизистой оболочки желудка, однако, ограничена. Следует отметить еще защитную (барьерную) функцию эпителия желудка, препятствующую проникновению микробов в кровь, предупреждающую самопереваривание; моторную, осуществляемую за счет сокращения мышечной оболочки, что важно для перемешивания пищи и продвижения ее в двенадцатиперстную кишку. Эндокринная функция желудка имеет большее значение для регуляции пищеварения.

Развитие желудка. Желудок закладывается на 4-й неделе эмбриогенеза, но основные процессы гистогенеза происходят в течение 2-го месяца. В это время энтодермальный эпителий становится однослойным высокопризматическим. На протяжении 6-10-й недель формируются производные эпителия — железы. Однако и к моменту рождения процесс дифференцировки желудочных желез не завершается. Мышечная оболочка развивается из мезенхимы. Висцеральный листок спланхнотома дает мезотелий. Окончательного развития желудок со всеми его оболочками достигает к 10-12 годам.

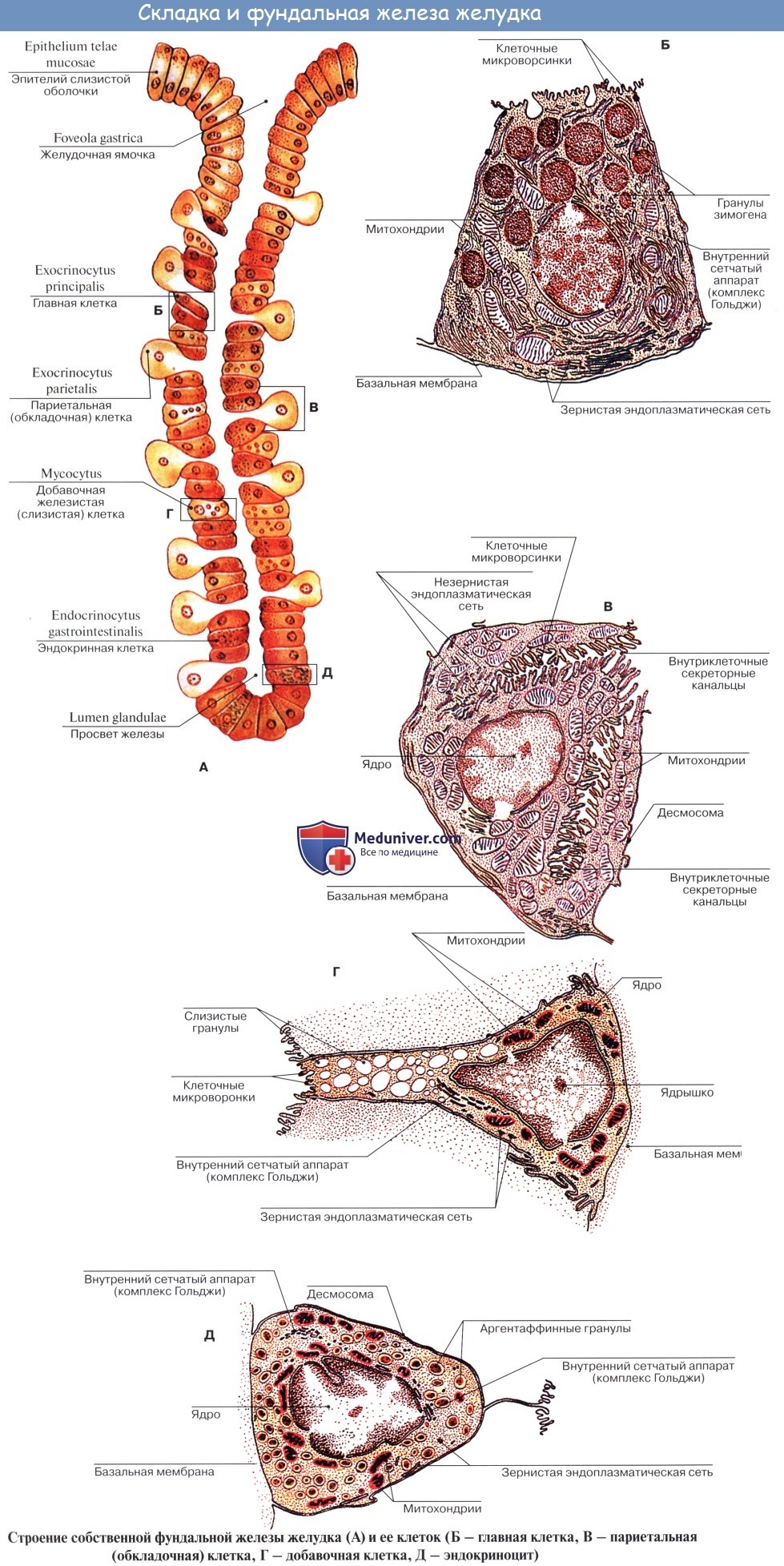

Строение желудка. В желудке взрослого человека различают следующие отделы: кардиальный, фундальный, тело желудка и пилорический отдел. Стенка желудка состоит из слизистой оболочки, подслизистой основы, мышечной и серозной оболочек. Слизистая оболочка желудка толщиной около 1 мм имеет неровную поверхность. Сложный рельеф ее обусловлен наличием складок, полей и ямок. По малой кривизне желудка складки имеют продольное направление (желудочная дорожка). Желудочные поля — это участки слизистой оболочки с отграниченными посредством бороздок группами желез. Желудочные ямки представляют собой многочисленные углубления эпителия, в которые открываются по 2-3 железы. Общее число ямок достигает почти 3 млн. Внутренняя поверхность желудка покрыта однослойным высокопризматическим эпителием кишечного типа.

Все клетки эпителия — поверхностные эпителиоциты, постоянно выделяют слизеподобный секрет. Слой слизи защищает слизистую оболочку от механических воздействий пищи и препятствует самоперевариванию тканей желудочным соком. При действии раздражающих веществ (спирта, кислот и др.) количество выделяемой слизи значительно увеличивается. Таким образом, поверхностный эпителий желудка представляет собой огромное железистое поле. Активная поверхность слизистой оболочки желудка во много раз увеличивается благодаря наличию многочисленных и разнообразных по структуре желудочных желез — собственных, пилорических и кардиальных.

Железы желудка. В желудочных железах различают шейку и главную часть, состоящую из тела и дна. Главная часть является секреторным отделом, а шейка — выводным протоком железы. В кардиальном, фундальном и пилорическом отделах желудка железы имеют неодинаковое строение. Кардиальные железы — простые трубчатые железы с сильно разветвленными концевыми отделами. Они располагаются в собственной пластинке слизистой оболочки кардиального отдела желудка. Эпителий кардиальных желез состоит из слизистых клеток (мукоцитов), а также единичных париетальных экзокриноцитов и эндокриноцитов.

Собственные железы желудка (фундальные) — это простые трубчатые неразветвленные железы, расположенные в области дна и тела желудка. Это наиболее многочисленные железы желудка. Общее их число у человека составляет около 35 млн. Шейка этих желез содержит камбиальные клетки и шеечные мукоциты. В эпителиальной стенке тела и дна фундальных желез различают главные и париетальные (обкладочные) экзокриноциты, мукоциты, эндокриноциты и малодифференцированные эпителиоциты.

Пилорические железы являются трубчатыми железами с короткими и разветвленными концевыми отделами. Они располагаются в области привратника. Между этими железами хорошо выражены прослойки соединительной ткани слизистой оболочки. Эпителий пилорических желез образован преимущественно мукоцитами и эндокриноцитами. Для пилорических желез характерно то, что они открываются в глубокие желудочные ямки.

– Также рекомендуем “Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.”

Оглавление темы “Строение желудка. Строение кишечника.”:

1. Пищевод. Слизистая пищевода. Строение стенки пищевода.

2. Желудок. Развитие желудка. Строение желудка. Железы желудка.

3. Эпителий желез желудка. Клетки желудка. Гормоны желудка.

4. Тонкая кишка. Развитие тонкой кишки. Строение тонкой кишки.

5. Эпителий тонкой кишки. Клетки тонкой кишки.

6. Толстая кишка. Развитие и строение толстой кишки. Червеобразный отросток.

7. Прямая кишка. Строение прямой кишки. Поджелудочная железа.

8. Эндокринная часть поджелудочной железы. Регенерация поджелудочной железы.

9. Печень. Развитие печени. Строение печени.

10. Гепатоциты. Строение гепатоцитов. Образование желчи.

Источник

Желудок в норме – анатомия, гистология, физиология, эндоскопическая картина

Желудок расположен между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой. Он служит резервуаром для смешивания и первичного переваривания поступающей пищи. В желудке выделяют несколько зон. Возле пищеводного отверстия располагается кардия, дно расположено краниально по отношению к пищеводно-желудочному соединению. Основная часть желудка представлена телом, в котором выделяют более короткую малую кривизну и более длинную большую кривизну. Слизистая оболочка тела и дна желудка образует складки, или гребни. Дистальная треть желудка — антральный отдел — гладкий, без складок. Проксимально он обозначен угловой вырезкой, дистально — привратником . Сфинктер привратника образован циркулярными мышечными волокнами. Иннервация желудка осуществляется парасимпатическими блуждающими нервами и симпатическими волокнами чревного сплетения. Блуждающий нерв состоит из переднего и заднего стволов, передний ствол разветвляется на переднее парасимпатическое сплетение желудка, иннервирующее его переднюю стенку, и печеночное сплетение, иннервирующее проксимальный отдел двенадцатиперстной кишки. Задняя стенка желудка получает иннервацию от ветвей заднего ствола блуждающего нерва. Помимо афферентных волокон, в составе блуждающего нерва проходят три типа эфферентных волокон: холинергические, адренергические и неадренергические ингибирующие волокна I типа, которые участвуют в регуляции секреции и моторики.

Слизистая оболочка дна и тела желудка представлена цилиндрическим эпителием правильной формы, на небольших участках образующим желудочные ямки. На дне этих ямок открываются железы желудка. Железы тела желудка включают два типа секреторных клеток: париетальные (или кислото-продуцирующие), вырабатывающие соляную кислоту и внутренний фактор Касла, и главные пепсин-продуцирующие клетки. Данные клетки отсутствуют в антральных (пилорических) железах, выделяющих слизь.

Основное количество G-клеток, синтезирующих и секретирующих гастрин, содержится в антральном отделе, где они рассеяны среди слизистых клеток. Изнутри желудок покрыт слоем слизи — гелем, состоящим преимущественно из гликопротеинов и мукополисахаридов, секретируемых поверхностным эпителием. Это вещество защищает слизистую оболочку желудка от физического повреждения, а также служит буфером для поддержания нормального уровня соляной кислоты, однако в регуляции стимулированной секреции кислоты его роль незначительна. Кроме того, слой слизи имеет особое значение для колонизации Helicobacter pylori.

Блуждающий нерв стимулирует выработку кислоты париетальными клетками и высвобождение гастрина из G-клеток, оба эффекта опосредованы действием ацетилхолина. Кроме того, ацетилхолин потенцирует эффект других стимулирующих агентов на париетальные клетки. В то же время гастрин высвобождается под непосредственным влиянием белков и аминокислот, а также при растяжении антрального отдела желудка. Воздействие гистамина на Н2-рецепторы париетальных клеток приводит к усилению кислотообразования, однако основной путь повышения секреции кислоты в желудке опосредован системой К+, Na+-АТФазы. Тем не менее гистамин и аналог гастрина пентагастрин также могут вызывать максимальное образование кислоты (на этом основан гистамин-пентагастриновый тест для оценки кислотной секреторной способности).

Объем пустого желудка составляет не более 50 мл, однако при поступлении в него пищи и жидкости тело желудка расслабляется, что частично обусловлено действием грелина, и приводит к небольшому повышению внутрижелудочного давления. Водитель ритма, расположенный в дне желудка, запускает волны перистальтики с частотой приблизительно три в минуту, что способствует постепенному продвижению пищевого комка к антральному отделу. В отличие от кардии, в покое привратник зияет, а смыкается только во время перистальтики. Скорость, с который пищевой комок попадает в двенадцатиперстную кишку, зависит от его физических свойств и химического состава: твердая пища, гипертонические растворы и особенно жиры продвигаются медленнее, чем изотонические растворы. Данный факт подтверждает сцинтиграфия, в которой для жидкой и твердой фазы используют разные изотопы. При повышении давления в антральном отделе часть содержимого желудка через открытый привратник поступает в двенадцатиперстную кишку. Рецепторы двенадцатиперстной кишки передают обратный сигнал, в результате чего привратник смыкается, давление в антральном отделе повышается и часть находящейся в нем пищи перемещается обратно в тело желудка. Этот механизм антрального «насоса» или «пресса» обеспечивает тщательное смешивание желудочного содержимого с пищеварительным соком, а также осуществляет контроль опорожнения желудка.

– Также рекомендуем “Язва желудка – диагностика” Оглавление темы “Болезни желудка”:

|

Источник