Разделение желудка на отделы

Топографическое разделение желудка. Брюшина и связки желудка.В медицинской литературе нет удовлетворяющего всех топографического разделения желудка. Анатомы, рентгенологи и хирурги до сих пор не пришли к общему мнению в определении различных частей желудка. Классическое разделение желудка на кардиальную часть, дно, тело, антральный отдел и привратник не всегда одинаково интерпретируется различными авторами. В основном это обусловлено отсутствием внешних границ, которые позволили бы отличать одну часть желудка от другой (за исключением привратника). Отсюда вытекает несколько произвольное разделение желудка на участки. Тем не менее, для выполнения статистических исследований локализации различных поражений желудка необходимо универсальное разделение его на участки. Далее мы вкратце опишем каждый сегмент желудка, кроме кардии и привратника. Дно или свод желудкаЭто наивысшая часть желудка, расположенная выше проходящей через вершину угла Гиса горизонтальной линии. Слизистая оболочка дна желудка покрыта секреторными клетками, продуцирующими слизь, а также главными и обкладочными клетками, которые вырабатывают, соответственно, пепсиноген и соляную кислоту. В дне желудка соотношение главных и обкладочных клеток ниже, чем в теле желудка. Тело желудкаЭто наибольший сегмент желудка, соединяющий кардиальную часть и дно желудка, расположенные выше, с антральным отделом, расположенным ниже. Слизистая оболочка тела желудка содержит эпителий, секретирующий слизь, но главным образом характеризуется большим числом главных клеток. Кардиальная часть, дно и тело составляют вместе две третьих величины желудка.

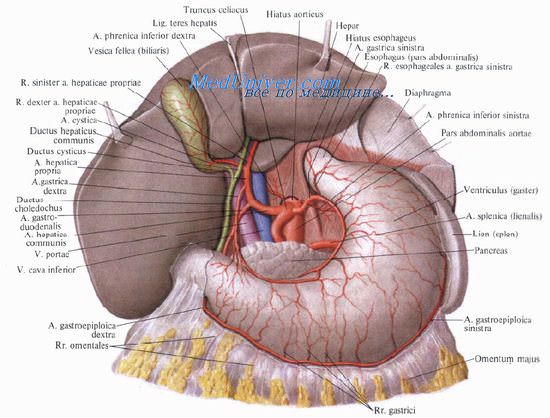

Антральный отдел желудкаЭто наиболее низко расположенный сегмент желудка, переходящий в двенадцатиперстную кишку, от которой он отграничен кольцом привратника. Визуально четкой линии, разделяющей тело и антральный отдел, нет. Только микроскопическое исследование может выявить структурные отличия одного от другого. Слизистая оболочка антрального отдела не содержит ни главных, ни обкладочных клеток и поэтому не вырабатывает пепсиноген или соляную кислоту, но продуцирует гормон гастрин. который стимулирует секрецию обкладочных клеток. Гастрин – это сильнодействующий полипептидный секрет G клеток слизистой оболочки антрального отдела. Стимулирующее действие гастрина на продукцию кислоты примерно в 30 раз сильнее, чем гистамина. Гастрин оказывает на слизистую желудка выраженный эффект, который, несомненно, играет роль при синдроме Zollinger-Ellison. Слизистая оболочка антрального отдела распространяется в проксимальном направлении преимущественно по малой кривизне и, в меньшей степени, по большой. Долгое время считалось, что угловая вырезка является гранипей между антральным отделом и телом желудка. В настоящее время определена ошибочность этого мнения, поскольку слизистая антрального отдела распространяется на несколько сантиметров выше вырезки. Антральный отдел составляет примерно одну треть всей поверхности желудка. Брюшина и связки желудкаЖелудок полностью покрыт брюшиной, за исключением небольшого участка задней стенки около кардии. Листки брюшины укрывают переднюю и заднюю стенку желудка, распространяются на малую и большую кривизну, где принимают участие в формировании печеночно-желудочной и желудочно-ободочной связок. Печеночно-желудочная связка подходит к малой кривизне желудка от внутренней поверхности печени. Желудочно-ободочная связка соединяет большую кривизну желудка и поперечную ободочную кишку. Артерии, вены, лимфатические сосуды и нервы проходят вдоль большой и малой кривизны желудка между двумя листками брюшины. Сосуды на малой кривизне проходят в стенке желудка, в то время как сосуды на большой кривизне отдалены от нее на расстояние от 1 до 3 см. Желудочно-печеночная связкаКлассическое описание этой связки включает три различные части: плотную часть (pars condensa), слабую часть (pars llaccida) и печеночно-двенадцатиперстную связку. 1. Плотная, или верхняя, часть – наиболее твердая в желудочно-печеночной связке. Через этот сегмент может проходить от 2 до 5 % аберрантных печеночных артерий. Они известны как левые печеночные или печеночно-желудочные артерии и отходят от левой желудочной, или венечной, артерии. Эти артерии будут рассмотрены более подробно при описании кровоснабжения желудка. 2. Слабая часть желудочно-печеночной связки – это наибольшая часть, расположенная между плотной частью и печеночно-двенадцатиперстной связкой. Эта часть образуется из двух листков брюшины, формирующих просвечивающийся, тонкий, практически бессосудистый слой, который легко разрушается пальцами. 3. Печеночно-двенадцатиперстная связка – наиболее низко расположенная часть желудочно-печеночной связки. Она составляет переднюю стенку отверстия Winslow. В этой связке проходят элементы ворот печени. В ее передней части справа располагается общий печеночный проток, слева – печеночная артерия. Воротная вена находится сзади. Печеночно-двенадцатиперстная связка соединяет проксимальную, или подвижную, часть верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки с нижней поверхностью печени. Желудочно-ободочная связкаЭта связка начинается от большой кривизны желудка, соединяется с поперечной ободочной кишкой, затем, опускаясь в брюшную полость, формирует большой сальник, после чего возвращается и плотно присоединяется к поперечной ободочной кишке. Желудочно-селезеночная связка представляет собой продолжение желудочно-ободочной связки и соединяет верхнюю часть большой кривизны желудка с воротами селезенки. Перед вхождением в желудочно-ободочную связку через эту связку проходят короткие желудочные сосуды ижелудочно-сальниковая артерия. Другим продолжением желудочно-ободочной связки является селезеночно-ободочная связка, которая соединяет поперечную ободочную кишку и нижний полюс селезенки. В верхней части большой кривизны желудка можно обнаружить диафрагмально-желудочную связку, которая соединяет дно желудка с диафрагмой. Эта связка может состоять только из фиброзной ткани, но может быть часто пронизана ветвями коротких сосудов. Подтягивание за желудочно-ободочную связку или ее продолжение может привести к повреждению капсулы селезенки с развитием кровотечения и возникновением необходимости выполнения спленэктомии. Брюшина, покрывающая переднюю стенку желудка, поднимается ккардиальнойчасти, занимая ее переднюю стенку, переходит на абдоминальный отдел пищевода и заднюю брюшную стенку и впоследствии простирается на нижнюю поверхность диафрагмы. Брюшина задней стенки желудка поднимается и достигает кардиальной части, возвращается назад и вниз, распространяется на заднюю брюшную стенку, не покрывая при этом кардию и абдоминальный отдел пищевода. Для мобилизации абдоминального отдела пищевода необходимо рассечь брюшину пищевода и диафрагмы вместе с плотной частью желудочно-печеночной связки. Рассечение плотной части освобождает правую часть абдоминального отдела пишевода. Брюшина, которая покрывает переднюю и заднюю стенки желудка, распространяется дистально и заканчивается, покрывая привратник и проксимальную, или подвижную, часть верхней горизонтальной ветви двенадцатиперстной кишки. Дистальный сегмент верхней горизонтальной части двенадцатиперстной кишки фиксируется аналогично ее нисходящей, нижней горизонтальной и восходящей частям, прикрепляясь кзадней стенке брюшной полости задней париетальной брюшиной. – Также рекомендуем “Артерии желудка. Левая желудочная или венечная артерия желудка.” Оглавление темы “Хирургическая анатомия желудка и двенадцатиперстной кишки.”: 1. Хирургическая анатомия желудка. Формы, стенки и кривизна желудка. 2. Кардиальная часть желудка. Пилорическая часть желудка. 3. Топографическое разделение желудка. Брюшина и связки желудка. 4. Артерии желудка. Левая желудочная или венечная артерия желудка. 5. Печеночная артерия. Топография печеночной артерии. 6. Селезеночная артерия. Венозная система желудка. 7. Лимфатическая система желудка. Особенности лимфатической системы желудка. 8. Нервная система желудка. Хирургическая анатомия двенадцатиперстной кишки. 9. Анатомические варианты двенадцатиперстной кишки. Артерии двенадцатиперстной кишки. 10. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Лечение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. |

Источник

Оглавление темы “Анатомия желудка”:

1. Желудок. Топография желудка.

2. Строение желудка. Стенки желудка. Мышцы желудка. Слизистая желудка.

3. Рентгеноанатомия желудка. Эндоскопия желудка.

4. Кровоснабжение и иннервация желудка.

Желудок. Топография желудка

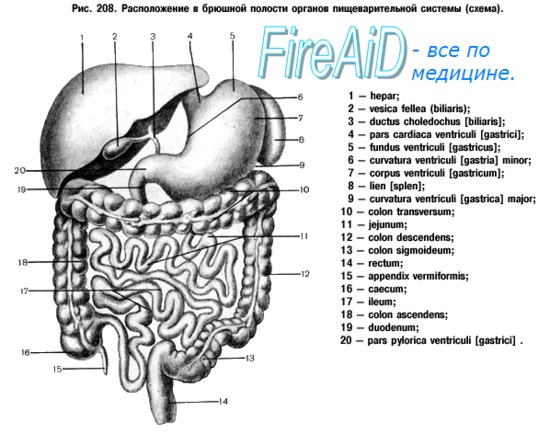

Ventriculus (gaster), желудок, представляет мешкообразное расширение пищеварительного тракта. В желудке происходит скопление пищи после прохождения ее через пищевод и протекают первые стадии переваривания, когда твердые составные части пищи переходят в жидкую или кашицеобразную смесь.

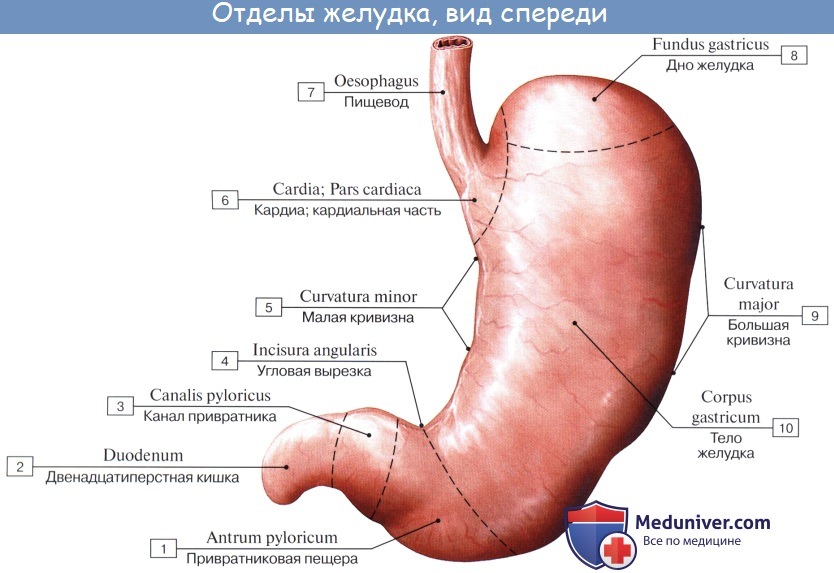

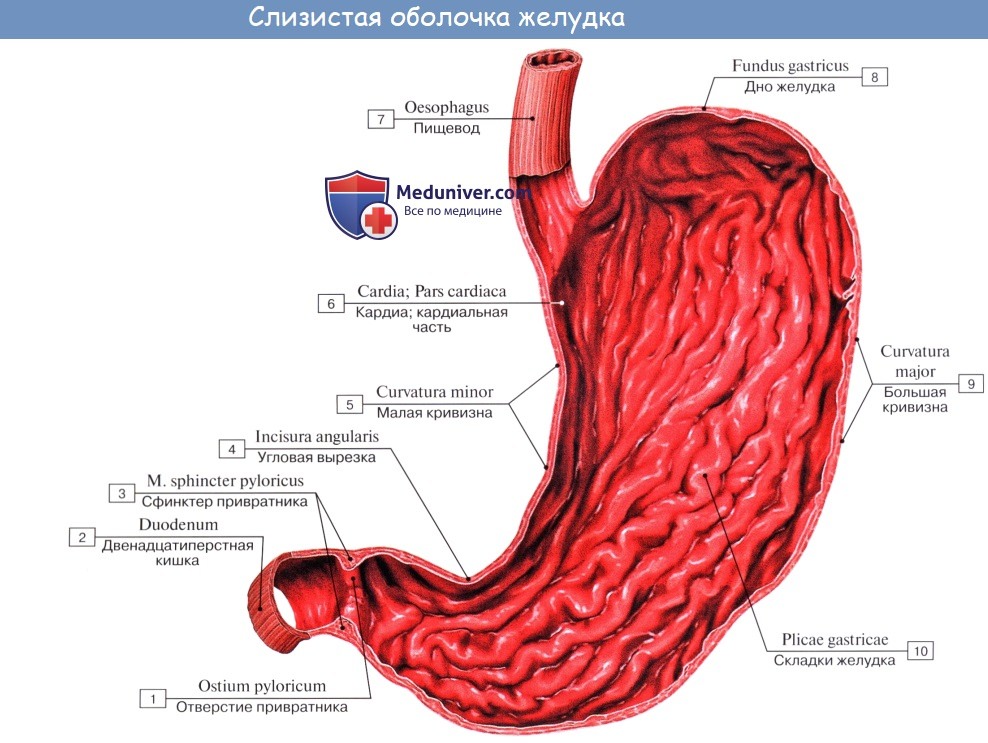

В желудке различают переднюю стенку, paries anterior, и заднюю, paries posterior. Край желудка вогнутый, обращенный вверх и вправо, называется малой кривизной, curvatura ventriculi minor, край выпуклый, обращенный вниз и влево, – большой кривизной, curvatura ventriculi major.

На малой кривизне, ближе к выходному концу желудка, чем к входному, заметна вырезка, incisura angularis, где два участка малой кривизны сходятся под острым углом, angulus ventriculi.

В желудке различают следующие части: место входа пищевода в желудок называется ostium cardiacum (от греч. cardia – сердце; входное отверстие желудка расположено^ ближе к сердцу, чем выходное); прилежащая часть желудка – pars cardiaca; место выхода – pylorus, привратник, его отверстие – ostium pyloricum, прилежащая часть желудка – pars pylorica; куполообразная часть желудка влево от ostium, cardiacum называется дном, fundus, или сводом, fornix.

Тело, corpus ventriculi, простирается от свода желудка до pars pylorica. Pars pylorica разделяется в свою очередь на antrum pyloricum – ближайший к телу желудка участок и canalis pyloricus – более узкую, трубкообразную часть, прилежащую непосредственно к pylorus.

Рентгеноанатомически corpus ventriculi обозначается как saccus digestorius (пищеварительный мешок), a pars pylorica – как canalis egestorius (выводной канал). Границей между ними служит физиологический сфинктер, sphincter antri.

Топография желудка

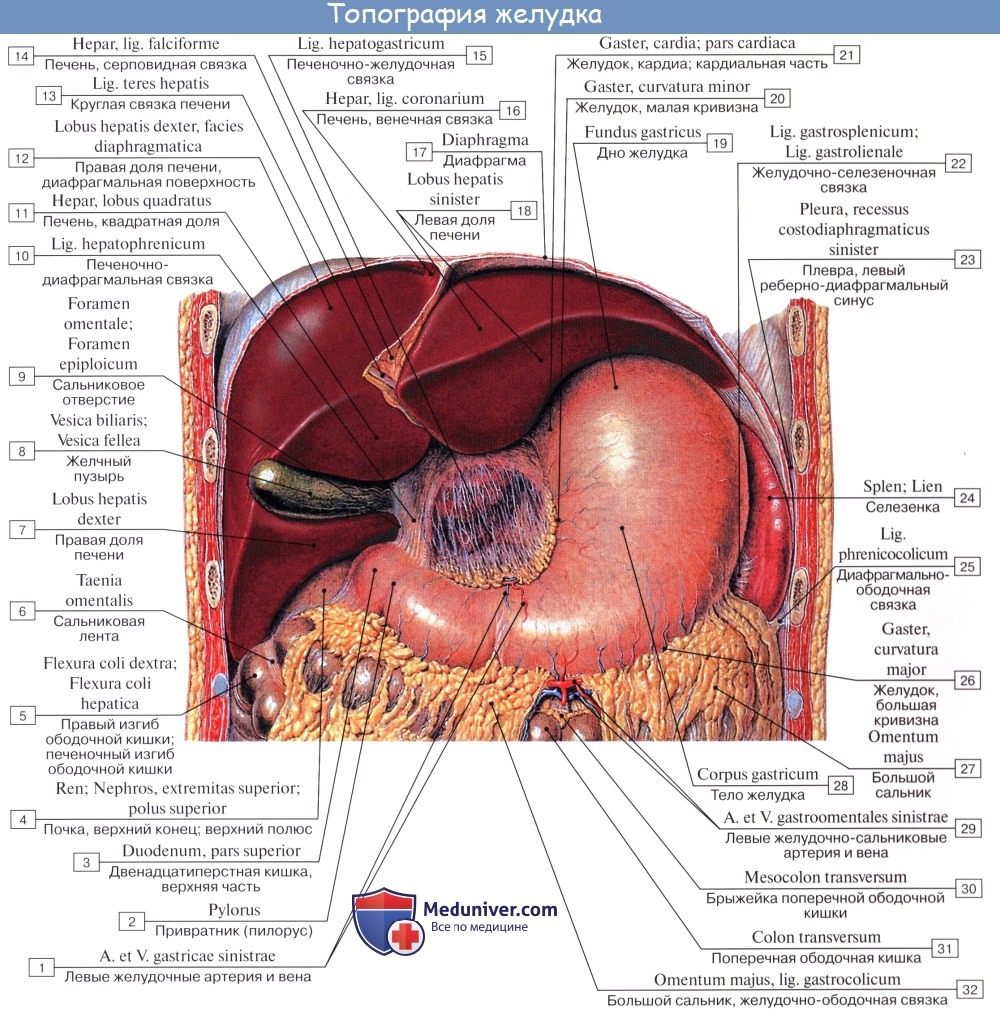

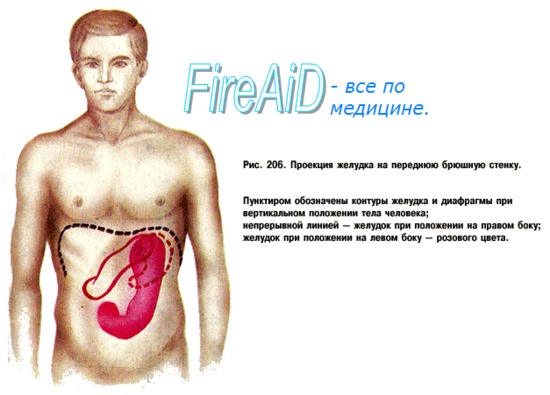

Желудок располагается в epigastrium; большая часть желудка (около 5/6) находится влево от срединной плоскости; большая кривизна желудка при его наполнении проецируется в regio umbilicalis.

Своей длинной осью желудок направлен сверху вниз, слева направо и сзади наперед; при этом ostium cardiacum располагается слева от позвоночника позади хряща VII левого ребра, на расстоянии 2,5 – 3 см от края грудины; его проекция сзади соответствует XI грудному позвонку; оно значительно удалено от передней стенки живота. Свод желудка достигает нижнего края V ребра по lin. mamillaris sin.

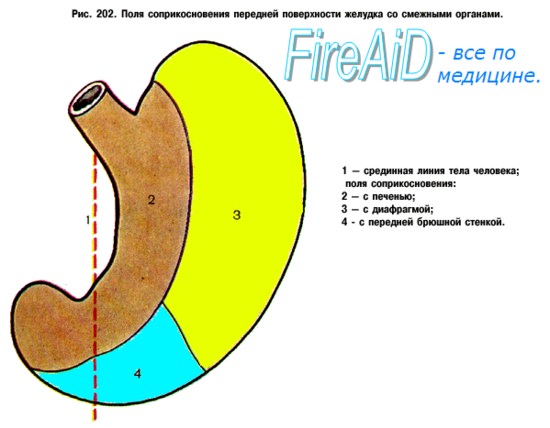

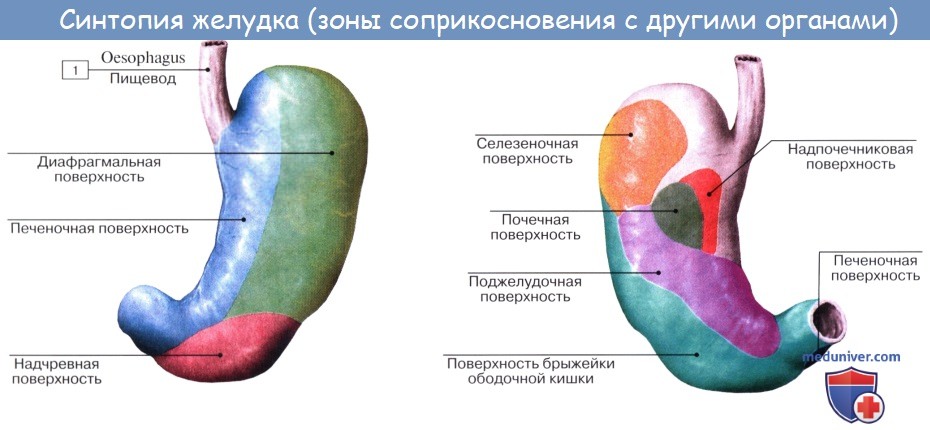

Привратник при пустом желудке лежит по средней линии или несколько вправо от нее против VIII правого реберного хряща, что соответствует уровню XII грудного или I поясничного позвонка. При наполненном состоянии желудок вверху соприкасается с нижней поверхностью левой доли печени и левым куполом диафрагмы, сзади – с верхним полюсом левой почки и надпочечником, с селезенкой, с передней поверхностью поджелудочной железы, далее внизу – с mesocolon и colon transversum, спереди – с брюшной стенкой между печенью справа и ребрами слева.

Когда желудок пуст, он вследствие сокращения своих стенок уходит в глубину и освобождающееся пространство занимает поперечная ободочная кишка, так что она может лежать впереди желудка непосредственно под диафрагмой. Величина желудка сильно варьирует как индивидуально, так и в зависимости от его наполнения. При средней степени растяжения его длина около 21 – 25 см.

Емкость желудка в значительной степени зависит от диетических привычек субъекта и может колебаться от одного до нескольких литров. Размеры желудка новорожденного очень невелики (длина равна 5 см).

Учебное видео по анатомии желудка

Анатомия желудка на препарате трупа от доцента Т.П. Хайруллиной и профессора В.А. Изранова разбирается Здесь

– Также рекомендуем “Строение желудка. Стенки желудка. Мышцы желудка. Слизистая желудка.”

Источник

Оглавление темы “Анатомия желудка”:

1. Желудок. Топография желудка.

2. Строение желудка. Стенки желудка. Мышцы желудка. Слизистая желудка.

3. Рентгеноанатомия желудка. Эндоскопия желудка.

4. Кровоснабжение и иннервация желудка.

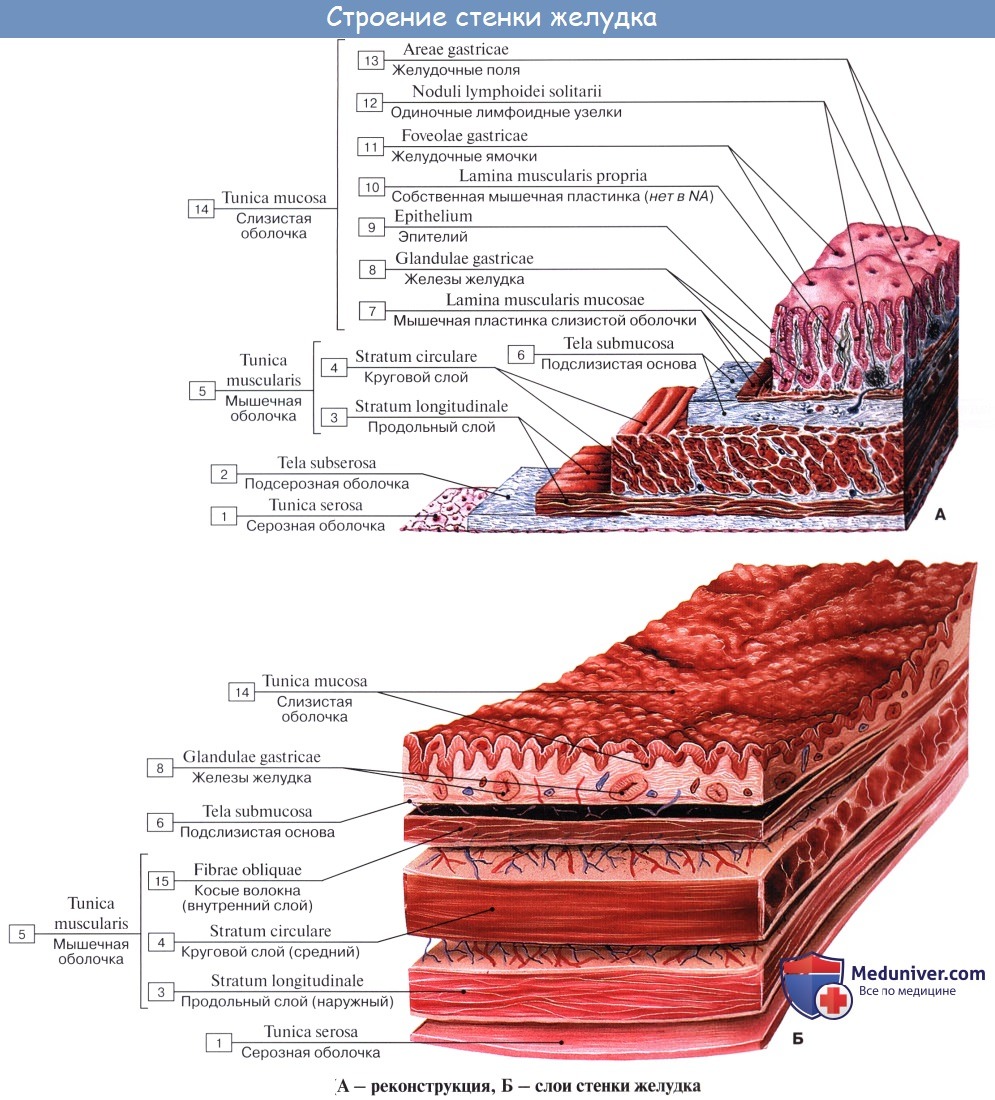

Стенка желудка состоит из трех оболочек:

1) tunica mucosa – слизистая оболочка с сильно развитой подслизистой основой, tela submucosa;

2) tunica muscularis – мышечная оболочка;

3) tunica serosa – серозная оболочка.

Tunica mucosa построена соответственно основной функции желудка – химической обработке пищи в условиях кислой среды.

В связи с этим в слизистой имеются специальные желудочные железы, вырабатывающие желудочный сок, succus gastricus, содержащий соляную кислоту.

Различают три вида желез:

1) кардиальные железы, glandulae cardiacae;

2) желудочные железы, glandulae gastricae (propriae); они многочисленны (приблизительно 100 на 1 мм2 поверхности), расположены в области свода и тела желудка и содержат двоякого рода клетки: главные (выделяют пепсиноген) и обкладочные (выделяют соляную кислоту);

3) пилорические железы, glandulae pyloricae, состоят только из главных клеток.

Местами в слизистой разбросаны одиночные лимфатические фолликулы, folliculi lymphatici gastrici.

Тесное соприкосновение пищи со слизистой оболочкой и лучшее пропитывание ее желудочным соком достигается благодаря способности слизистой собираться в складки, plicae gastricae, что обеспечивается сокращением собственной мускулатуры слизистой (lamina muscularis mucosae) и наличием рыхлой подслизистой основы, tela submucosa, содержащей сосуды и нервы и позволяющей слизистой оболочке сглаживаться и собираться в складки различного направления.

Вдоль малой кривизны складки имеют продольное направление и образуют «желудочную дорожку», которая при сокращении мышц желудка может стать в данный момент каналом, по которому жидкие части пищи (вода, солевые растворы) могут проходить из пищевода в привратник, минуя кардиальную часть желудка.

Кроме складок, слизистая имеет кругловатые возвышения (диаметром 1 – 6 мм), называемые желудочными полями, areae gastricae, на поверхности которых видны многочисленные маленькие (0,2 мм в диаметре) отверстия желудочных ямок, foveolae gastricae. В эти ямки и открываются железы желудка.

В свежем состоянии tunica mucosa красновато-серого цвета, причем на месте входа пищевода макроскопически заметна резкая граница между плоским эпителием пищевода (эпителием кожного типа) и цилиндрическим эпителием желудка (эпителием кишечного типа).

В области отверстия привратника, ostium pyloricum, располагается циркулярная складка слизистой оболочки, отграничивающая кислую среду желудка от щелочной среды кишечника; она называется valvula pylorica.

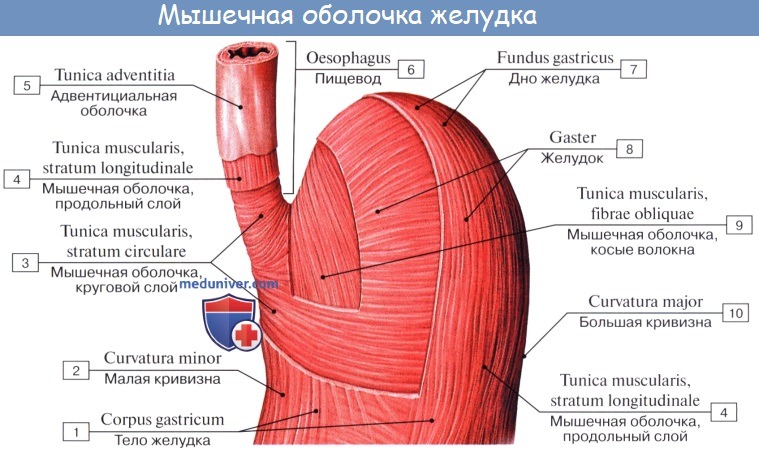

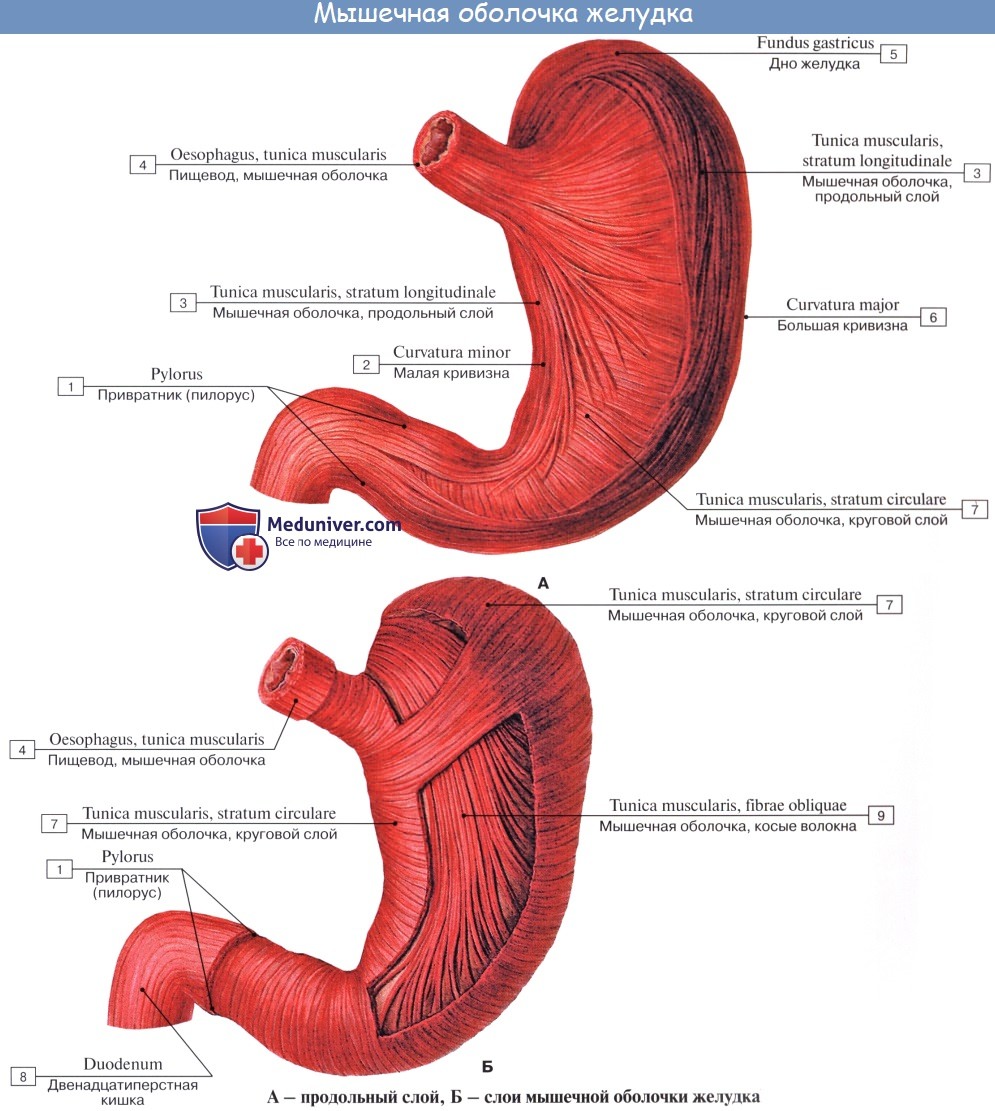

Tunica muscularis представлена миоцитами, неисчерченной мышечной тканью, которые способствуют перемешиванию и продвижению пищи; соответственно форме желудка в виде мешка они располагаются не в два слоя, как в пищеводной трубке, а в три: наружный – продольный, stratum longitudindle; средний – циркулярный, stratum circulare, и внутренний – косой, fibrae obliquae. Продольные волокна являются продолжением таких же волокон пищевода.

Stratum circularе выражен сильнее продольного; он является продолжением циркулярных волокон пищевода. По направлению к выходу желудка циркулярный слой утолщается и на границе между pylorus и двенадцатиперстной кишкой образует кольцо мышечной ткани, m. sphincter pylori – сжиматель привратника.

Соответствующая сфинктеру привратниковая заслонка, valvula pylorica, при сокращении сжимателя привратника совершенно отделяет полость желудка от полости двенадцатиперстной кишки.

Sphincter pylori и valvula pylorica составляют специальное приспособление, регулирующее переход пищи из желудка в кишку и препятствующее обратному ее затеканию, что влекло бы за собой нейтрализацию кислой среды желудка.

Fibrae obliquae, косые мышечные волокна, складываются в пучки, которые, охватывая петлеобразно слева ostium cardiacum, образуют «опорную петлю», служащую punctum fixum для косых мышц. Последние спускаются косо по передней и задней поверхностям желудка и при своем сокращении подтягивают большую кривизну по направлению к ostium cardiacum.

Самый наружный слой стенки желудка образуется серозной оболочкой, tunica serosa, которая представляет собой часть брюшины; серозный покров тесно срастается с желудком на всем его протяжении, за исключением обеих кривизн, где между двумя листками брюшины проходят крупные кровеносные сосуды.

На задней поверхности желудка влево от ostium cardiacum имеется небольшой участок, не прикрытый брюшиной (около 5 см ширины), где желудок непосредственно соприкасается с диафрагмой, а иногда с верхним полюсом левой почки и надпочечником. Несмотря на свою сравнительно простую форму, желудок человека, управляемый сложным иннервационным аппаратом, является весьма совершенным органом, позволяющим человеку довольно легко приспособляться к различным пищевым режимам.

Ввиду легкого наступления посмертных изменений формы желудка и невозможности поэтому результаты наблюдений на трупе целиком переносить на живого, большое значение получает исследование с помощью гастроскопии и особенно рентгеновских лучей.

Учебное видео по анатомии глотки, пищевода, желудка

Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Рентгеноанатомия желудка.”

Источник

(1) дно желудка, (2) большая кривизна, (3) тело, (4) нижний полюс желудка, (5) привратниковая (пилорическая) часть, (6) отверстие привратника, (7) угловая вырезка, (8) малая кривизна, (9) складки слизистой оболочки

Желу́док (лат. ventriculus, др-греч. γαστήρ) – полый мышечный орган, часть пищеварительного тракта, лежит между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой.

Объём пустого желудка составляет около 0,5 л. После принятия пищи он обычно растягивается до 1 л, но может увеличиться и до 4 л.

Размеры желудка варьируются в зависимости от типа телосложения и степени наполнения. Умеренно наполненный желудок имеет длину 24-26 см, наибольшее расстояние между большой и малой кривизной не больше 10-12 см, а передняя и задняя стенки отделены друг от друга на 8-9 см. У пустого желудка длина – 18-20 см, а расстояние между большой и малой кривизной – 7-8 см.

Связки желудка

Брюшинные связки желудка со стороны малой кривизны относятся к малому сальнику.

Печеночно-желудочная связка, lig. hepatogastricum, являющаяся продолжением влево печеночно-дуоденальной связки, подходит к пилорической части и малой кривизне желудка со стороны ворот печени. Здесь её передний и задний листки переходят на соответствующие стенки желудка.

Со стороны большой кривизны желудка располагаются связки, входящие в состав большого сальника.

Желудочно-диафрагмальная связка, lig. gastrophrenicum, переходит с диафрагмы на дно желудка.

Желудочно-селезеночная связка, lig. gastrosplenicum от верхней части большой кривизны подходит к воротам селезенки.

Желудочно-ободочная связка, lig. gastrocolicum, связывает большую кривизну желудка с поперечной ободочной кишкой на протяжении от привратника до нижнего полюса селезенки. С передней стенкой поперечной ободочной кишки она связана рыхло, что позволяет бескровно отделять большую кривизну желудка вместе с большим сальником от поперечной ободочной кишки при резекции желудка по поводу рака.

Перечисленные связки желудка часто называют поверхностными.

Функции желудка

- накопление пищевой массы, её механическая обработка и продвижение в кишечник;

- химическая обработка пищевой массы с помощью желудочного сока (1-2,5 л/сут), содержащего ферменты (пепсин, химозин, липазу) и соляную кислоту;

- секреция противоанемического фактора Касла (в середине XX века было замечено, что после резекции желудка возникает анемия), способствующего всасыванию из пищи витамина В12;

- всасывание ряда веществ (воды, соли, сахара и др.);

- экскреторная (усиливается при почечной недостаточности);

- защитная (бактерицидная) – за счет соляной кислоты;

- эндокринная – выработка ряда гормонов и биологически активных веществ (гастрина, мотилина, соматостатина, гистамина, серотонина, вещества Р и др.).

Развитие желудка

Развивается из переднего отдела туловищной части передней кишки.

На 5-6 неделе происходит дифференцировка кишечной трубки: появляется веретенообразное расширение, которое подвешивается на вентральной и дорсальной брыжейках. Начинает формироваться сальниковая сумка. В области большой кривизны происходит усиленный рост дорсальной брыжейки.

На 7-8 неделе передняя кишка в области желудка (каудальный конец) совершает повороты: вокруг вертикальной оси слева направо (правая стенка становится задней, левая – передней) и вокруг сагиттальной оси снизу вверх (малая кривизна обращается кверху, большая – книзу). Вентральная и дорсальная брыжейки атрофируются.

На 9-10 неделе дифференцируются ткани желудка, а концу 3 месяца – желудок сформирован.

Анатомические характеристики

Желудок человека, иллюстрация из книги «Анатомия человеческого тела Грея»

Топография желудка

Длинник желудка идет сверху вниз, слева направо, сзади наперёд.

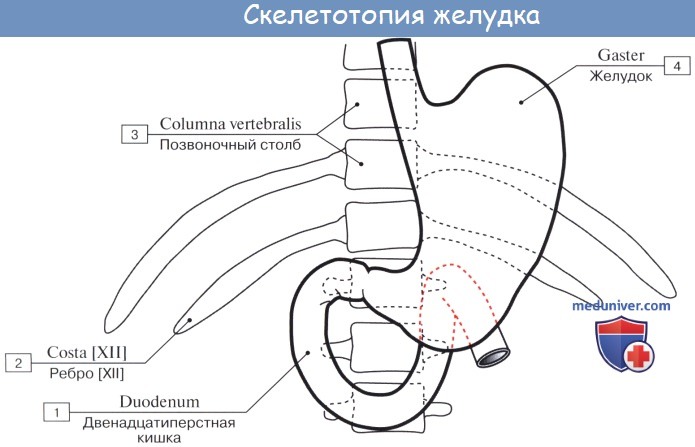

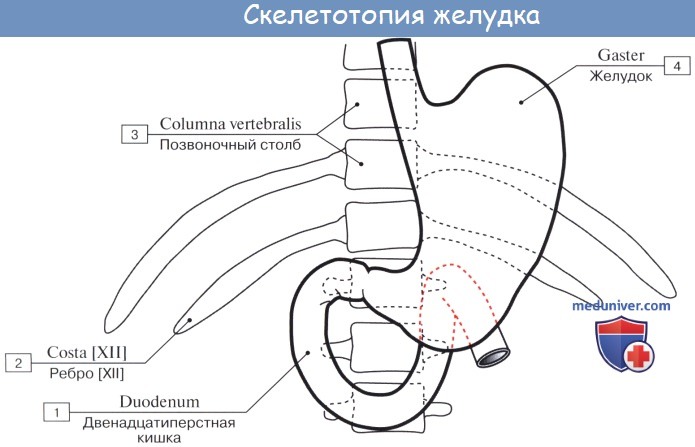

Скелетотопия желудка

- кардиальный отдел, лат. pars cardiaca – на уровне VII ребра слева;

- дно желудка (свод), лат. fundus (fornix) ventricul – на уровне хряща V ребра слева;

- тело желудка, лат. corpus ventriculi – между дном желудка и пилорическим отделом, соответственно;

- пилорический отдел (привратниковый), лат. pars pylorica – на уровне Th12-L1 позвонка справа.

Дно желудка прилежит к ребрам, пилорический отдел – к позвоночному столбу.

Синтопия желудка

К желудку прилежат:

- спереди – левая доля печени;

- сзади, слева, сверху – селезёнка;

- сзади – поджелудочная железа;

- снизу – петли тонкой (тощей) кишки.

Голотопия желудка

Покрыт брюшиной со всех сторон (интраперитонеально), проецируется в надчревье (regio epigastrica).

Строение желудка

- передняя стенка желудка, лат. paries anterior

- задняя стенка желудка, лат. paries posterior

- малая кривизна желудка, лат. curvatura ventriculi minor

- большая кривизна желудка, лат. curvatura ventriculi major

Гистологические характеристики

Гистологически выделяют только 3 отдела желудка, так как слизистая оболочка дна и тела желудка имеют сходное строение и рассматриваются как единое целое.

Стенка желудка образована четырьмя оболочками: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной.

Слизистая оболочка

Для рельефа слизистой оболочки (СО) желудка характерны продольные складки, поля, ямочки. Состоит из трёх слоёв: эпителиальной, собственной и мышечной пластинок.

Эпителий

Однослойный высокопризматический (столбчатый) железистый энтеродермального типа, выстилает желудочные ямки, одинаков во всех отделах желудка. Все его клетки секретируют на поверхность СО особый слизистый секрет, покрывающий СО непрерывным слоем толщиной 0,5 мм. Бикарбонат, диффундирующий в слизь, нейтрализует соляную кислоту. Для секреции ферментов и соляной кислоты в просвет желудка в слое слизи формируются временные каналы. Слизь образует защитный барьер, предотвращающий механические повреждения СО и её переваривание желудочным соком. Этот барьер повреждается алкоголем и НПВС.

Покровный эпителий полностью обновляется в течение 1-3 суток.

Собственная пластинка

Образована рыхлой волокнистой неоформленной соединительной тканью с большим количеством кровеносных и лимфатических сосудов, содержит диффузные скопления лимфоидной ткани и отдельные лимфатические узелки. В виде тонких прослоек проходит между железами желудка, занимающими основную часть этого слоя.

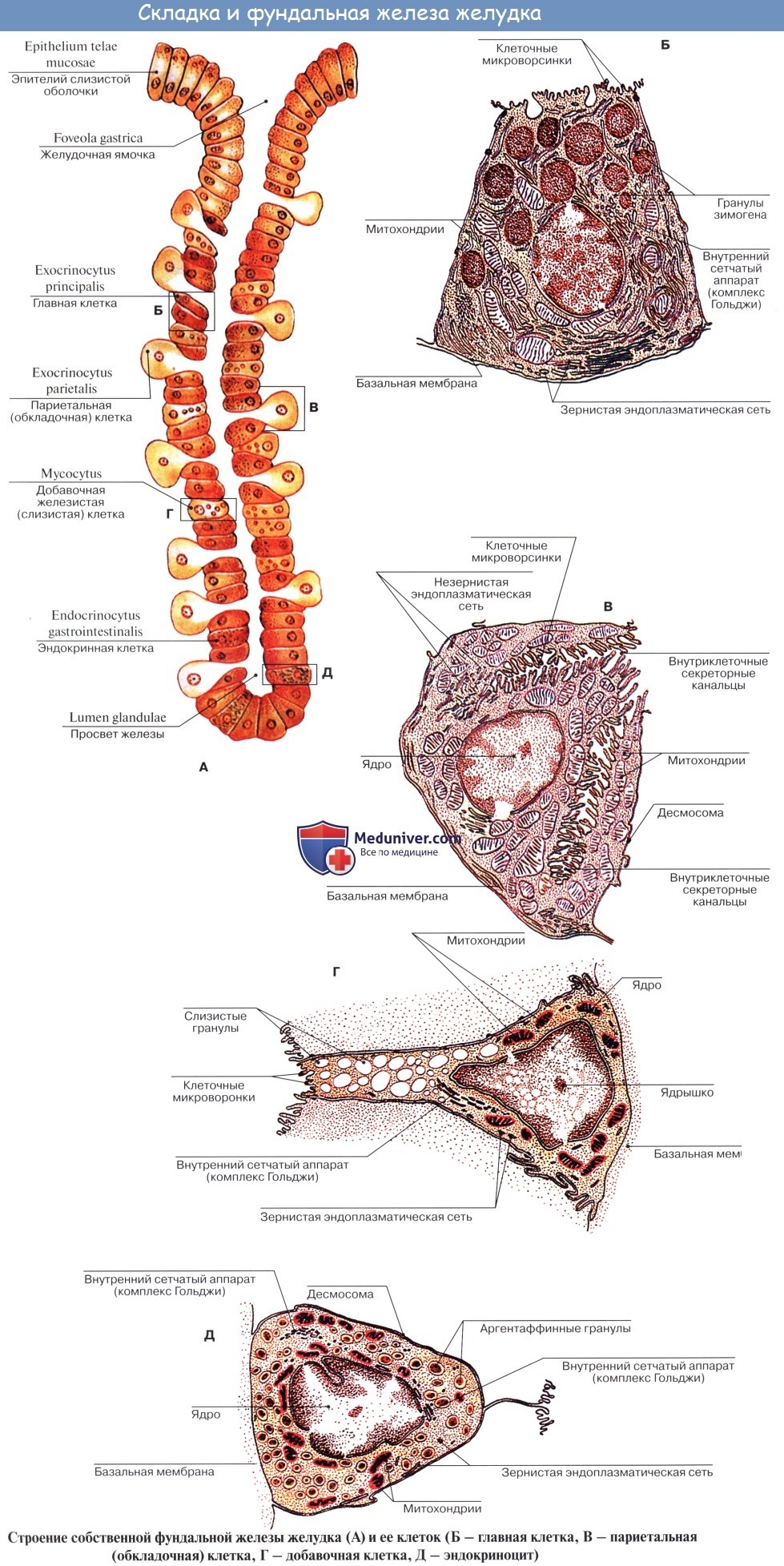

Железы желудка

Количество желез около 15 млн – простые, трубчатые, разветвленные и не разветвленные (в области дна желудка; подразделяются на кардиальные, собственные (фундальные) и пилорические.

- кардиальные – трубчатые, с сильно разветвленными концевыми отделами, часто имеющими широкий просвет. Располагаются в кардиальном отделе желудка, сходны с кардиальными железами пищевода. Содержат слизистые клетки (со светлой ЦП, уплощенным ядром, лежащим базально), которые вырабатывают мукоидный секрет, бикарбонаты и хлориды калия и натрия. Встречаются также отдельные главные, париетальные и эндокринные клетки (см. ниже).

- собственные (фундальные) железы – неразветвленные, располагаются в теле и дне желудка и численно преобладают над другими типами желез. Группами по 3-7 впадают в небольшие желудочные ямки. В них выделяют суженную шейку, удлиненное тело и дно. Состоят из клеток 4х типов: главных, париетальных (обкладочных), шеечных, добавочных слизистых и эндокринных.

- главные клетки – наиболее многочисленны в области тела и дна железы. Имеют пирамидную или цилиндрическую форму и крупное ядро, расположенное базально. ЦП – базофильная, зернистая, в базальной части клетки и вокруг ядра содержит много грЭПС, хорошо развитый КГ, в котором образуются крупные секреторные зимогенные гранулы (содержат пепсиноген и другие проферменты), накапливающиеся в апикальной части клетки и выделяющиеся в просвет железы. В просвете желудка пепсиноген под влиянием соляной кислоты превращается в активный пепсин.

- париетальные (обкладочные) клетки – преобладают в области тела железы. Крупнее главных. Имеют округлую форму с узкой вершиной, обращенной в просвет железы, которой они вдаются между главными клетками, располагаясь кнаружи от них. Ядро лежит в центре клетки. В оксифильной ЦП много крупных МТХ с развитыми кристами и особые внутриклеточные секреторные канальцы в виде узких щелей, в которые обращены многочисленные микроволоски.

- По периферии канальцев располагается тубуло-везикулярный комплекс – система мембранных пузырьков и трубочек (резерв мембраны, содержащей ионные насосы), которые сливаются с канальцами при активной секреции.

Париетальные клетки через апикальный полюс секретируют ионы водорода и хлора, которые, в совокупности своей, представляют соляную кислоту, создающую в просвете желудка кислую (pH<2) среду. Последняя обеспечивает:

- разрушение белков;

- превращение пепсиногена в пепсин и оптимум pH для активности последнего;

- угнетение роста патогенных микроорганизмов.

Через базальную плазмалемму париетальная клетка выделяет ионы гидрокарбоната, которые капиллярами собственной пластинки приносятся к базальной поверхности покровных клеток, транспортирующих их в слизь, где они нейтрализуют соляную кислоту.

Также париетальные клетки синтезируют и выделяют антианемический фактор, который, образовав комплекс с витамином В12, всасывается в подвздошной кишке и необходим для нормального кроветворения. При недостаточности этого фактора (в результате аутоимунного повреждения париетальных клеток или после удаления желудка) развивается злокачественная анемия.

Секреция париетальных клеток стимулируется гистамином, гастрином и ацетилхолином.

- слизистые шеечные клетки – немногочисленны, располагаются в шейке. Небольших размеров. Цитоплазма – слабобазофильная, зернистая, содержит умеренно развитую грЭПС и крупный надъядерный КГ, от которого отделяются крупные слизистые гранулы, накапливающиеся у апикального полюса. Эти клетки часто делятся и рассматриваются как камбиальные элементы эпителия желез и покровного эпителия желудка, куда они, дифференцируясь, мигрируют. Обновление клеток в железах происходит гораздо медленнее, чем в покровном эпителии. Слизь, вырабатываемая шеечными клетками, возможно, предохраняет их от повреждения.

- добавочные слизистые клетки – располагаются в теле собственных желез и имеют уплотненное ядро в базальной части клеток. В апикальной части этих клеток обнаружено множество круглых и овальных гранул, небольшое количество Мх и КГ.

- эндокринные клетки – располагаются в дне желез. Светлые, форма – разнообразная (треугольная, овальная или полигональная). Апикальный полюс содержит ядро, не всегда достигает просвета железы. В базальном полюсе находятся плотные секреторные гранулы, выделяющиеся в кровь. Гранулы покрыты мембраной, окрашиваются солями серебра и хрома и содержат пептидные гормоны и амины.

Относятся к ДЭС и APUD-системе, делятся на EC-, ECL- и G-клетки. Вырабатывают гормоны, влияющие на секреторную деятельность и моторику пищеварительного тракта:

- D: соматостатин (тело, пилорический отдел) – угнетает секрецию клеток ГЭП и желез желудка;

- EC: серотонин, мотилин, вещество Р (тело, пилорический отдел) – усиливает моторику кишки;

- ECL: гистамин (тело) – усиливает секрецию соляной кислоты желудком;

- пилорические железы – трубчатые, с сильно разветвленными и извитыми концевыми отделами. Располагаются в пилорическом отделе. Впадают в очень глубокие желудочные ямки. Образованы слизистыми клетками, секрет которых защищает СО от кислого желудочного сока. Большинство желез не содержат париетальных клеток. В основном представлены эндокринными клетками (см. выше):

- D: соматостатин (тело, пилорический отдел) – угнетает секрецию клеток ГЭП и желез желудка;

- EC: серотонин, мотилин, вещество Р (тело, пилорический отдел) – усиливает моторику кишки;

- G: гастрин (пилорический отдел) – усиливает секрецию соляной кислоты и пепсиногена желудком;

- L: энтероглюкагон (пилорический отдел) – стимулирует гликогенолиз в печени.

Мышечная пластинка

Мышечная пластинка СО – образована 3мя слоями гладкомышечных клеток (внутренним и наружным циркулярными и средним продольным). От неё в промежутки между железами направляются тонкие пучки гладкомышечных клеток.

Подслизистая основа

Образована РВНСТ с множеством эластических волокон, в которой располагаются крупные сосуды и подслизистое нервное сплетение. Участвует в образовании желудочных складок.

Мышечная оболочка

Образована тремя толстыми слоями гладкой мышечной ткани: внутренним косым, средним циркулярным (наиболее развит в области привратника, образует сфинктер) и наружным продольным. Между мышечными слоями располагаются прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани и элементы межмышечного нервного сплетения.

Серозная оболочка

Образована слоем мезотелия и подлежащей соединительной тканью.

Физиология

Железы слизистой оболочки желудка выделяют желудочный сок, содержащий пищеварительные ферменты пепсин, химозин и липазу, а также соляную кислоту и другие вещества. Желудочный сок расщепляет белки и частично жиры, оказывает бактерицидное действие.

За счёт мышечного слоя желудок перемешивает пищу и желудочный сок, образуя химус – жидкую кашицу, которая удаляется отдельными порциями из желудка через привратниковый канал. В зависимости от консистенции поступившей пищи, она задерживается в желудке от 20 минут (фруктовые соки, а также овощные соки и бульоны) до 6 часов (свинина).

Кроме того, стенка желудка всасывает углеводы, этанол, воду и некоторые соли.

Литература

- Привес М. Г., Лысенков Н. К. Анатомия человека. – 11-е переработанное и дополненное. – Гиппократ. – 704 с. – 5000 экз. – ISBN 5-8232-0192-3.

- Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология. – 5-е переработанное и дополненное. – М.: Медицина, 2002. – 744 с. – 10 000 экз. – ISBN 5-225-04523-5.

- Быков В. Л. Частная гистология человека. (Краткий обзорный курс). Учебник. – СПб.: СОТИС, 1999. – 304 с. – ISBN 5-85503-116-0

- Сапин М. Р., Билич Г. Л. Анатомия человека: учебник в 3 т. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – Том 2. – 496 с.: ил. ISBN 978-5-9704-0602-1 (т.2)

Ссылки

- Желудок, анатомия // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

- Желудок, физиология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

Источник