Рак желудка на флюорографии

В исследовании желудочно-кишечного тракта рентгенологические методы являются ведущими. Именно рентгенология позволяет прижизненно не только выявить, но и уточнить многие морфологические особенности различных патологических процессов в пищеводе, желудке и кишечнике и в первую очередь опухолевые поражения их.

Жизнь человека, заболевшего раком пищевода, желудка или кишечника, зависит от того, насколько рано опухоль будет распознана.

В свете этого вполне понятны и оправданы стремления многих исследователей использовать флюорографию, которая полностью оправдала себя как метод раннего выявления и распознавания различных форм туберкулеза и других заболеваний легких.

Современные крупнокадровые флюорографические установки, имеющие оптику высокой светосилы и отсеивающие решетки, позволяют получать высокого качества изображение органов желудочно-кишечного тракта. И все же, несмотря на сравнительно многочисленные попытки использовать флюорографию для исследования пищевода и желудка, еще нельзя рекомендовать ее как способ раннего выявления различных заболеваний пищевода и желудка, особенно опухолей.

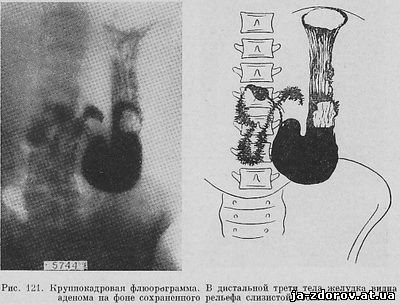

С помощью крупнокадровой флюорографии можно получить достаточно полное представление о форме, величине, тонусе и положении желудка, о характере его контуров при тугом заполнении, иногда даже о рельефе слизистой оболочки. В случаях обширных поражений (больших язв или опухолей) изменения могут быть отчетливо видны на флюорограммах (рис. 121). Однако в значительном числе случаев на флюорограммах, произведенных в стандартных положениях больного, выявить имеющиеся патологические образования не удается.

Хорошо известно, что для обнаружения патологического процесса в пищеводе или в желудке необходимо больного исследовать в различных положениях и рентгенограммы или флюорограммы в каждом конкретном случае должны быть произведены чаще всего не в стандартных положениях с применением соответствующей компрессии, а в положениях, при которых лучше всего удается видеть патологическое образование. Если даже производить большое количество флюорограмм (например, семь флюорограмм, как предлагают И. Ч. Скржинская, С. В. Пружанский и И. А. Шехтер, или до 20 – 25 флюорограмм по А. С. Коновалову), исследовать больного в вертикальном и горизонтальном положении, что при современной флюорографической аппаратуре требует большой затраты времени и часто вообще невозможно, в значительном числе случаев не удастся выявить имеющиеся в желудочно-кишечном тракте изменения, не говоря уже о том, что при этих условиях теряются основные преимущества флюорографии. Кроме того, как правильно подчеркивает Б. М. Штерн, такое исследование нельзя считать целесообразным с точки зрения облучения исследуемых.

Вот почему мы считаем, что применение флюорографии для исследования пищевода и желудка с целью раннего выявления опухолей вместо пользы может принести только вред. При существующих технических условиях и методике флюорографического исследования имеют значение только положительные результаты, т. е. те случаи, когда выявлена патология. Каждый, кто подвергнется флюорографическому исследованию и у кого не будет выявлено изменений в пищеводе и желудке, будет считать, что таковых у него нет.

Это приведет к притуплению онкологической настороженности, к самоуспокоению больных и лечащих врачей, из-за чего у больных, обследованных флюорографически с отрицательным результатом, опухоли будут диагностироваться позднее, чем это можно было сделать.

Не может быть рекомендована для широкого внедрения в практику и комплексная флюорография, предложенная Л. М. Гольдштейном и Е. И. Прокофьевой, как способ раннего выявления опухолей пищевода и желудка, тем более, что, как указывают сами авторы, этот метод по эффективности уступает индивидуальному рентгенологическому исследованию, особенно когда дело касается патологии желудка. Можно предположить, что когда окажутся возможными визуальный контроль (например, с помощью телевидения) и лучшее исследование рельефа слизистой оболочки благодаря применению более вязких и липких контрастных веществ, появятся более реальные условия для профилактических флюорографических исследований пищевода и желудка.

Пока же крупнокадровая флюорография может быть использована главным образом как метод документации выявленной во время рентгеноскопии патологии пищевода и желудка. Это означает, что в случаях, когда не только установлен факт наличия патологических изменений в пищеводе или желудке, но уточнена локализация и протяженность процесса, т. е. выяснены морфологические и функциональные его особенности, и определено, в каком положении больного следует сделать снимок вместо рентгенографии, может быть использована флюорография. При этих условиях флюорография приобретает большую ценность как экономичный способ документации и уточнения деталей патологического образования. Хорошо известно, что в силу физиологических особенностей зрения мелкие детали и патологические образования могут быть не видны при рентгеноскопии и отчетливо выявляются на снимках. В то же время при современном высоком качестве крупнокадровых флюорограмм они могут заменить обычные снимки.

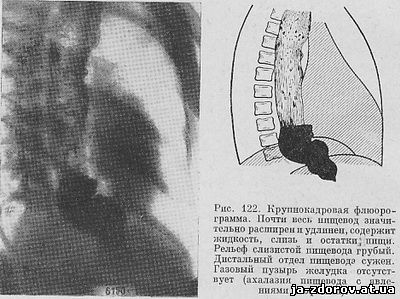

Например, с помощью серии (2 – 4 кадра) флюорограмм можно заснять различные фазы заполнения глотки и пищевода, а при установленном диагнозе получить хорошие снимки дивертикулов, доброкачественной или раковой опухоли, рубцовых сужений пищевода, ахалазии, кардиоспазма, выявить характер смещения пищевода при опухолях средостения, заболеваниях аорты, сердца и т. д. (рис. 122).

Крупнокадровая флюорография может быть использована для исследования кардиального отдела желудка, так как позволяет получить достаточно полное представление о состоянии газового пузыря желудка как без применения специальных приемов для его лучшего контрастирования (раздувание воздухом, «шипучкой», обмазывание бариевой взвесью и т. д.), так и после таковых. На крупнокадровых флюорограммах находят отображение патологические образования в верхнем (кардиальном) отделе желудка, которые удается выявить при рентгеноскопии или на рентгенограммах чаще, чем в других отделах (рис. 123).

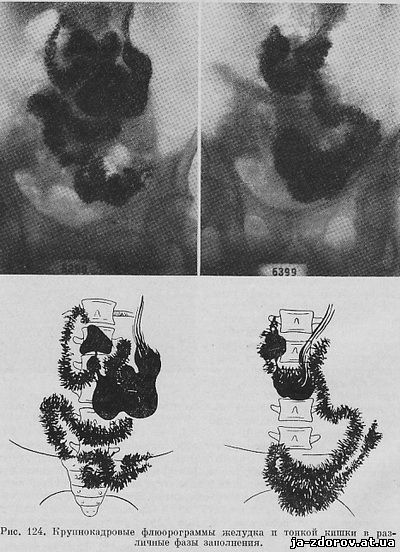

Крупнокадровая флюорография может быть с успехом использована также в случаях, когда необходимо изучить эвакуаторную функцию желудка, характер и время заполнения различных участков тонкой кишки, для исследования толстой кишки в различные сроки после приема внутрь бариевой взвеси, на что указывает и И. Ч. Скржинская (рис. 124).

Например, когда имеется нарушение опорожнения желудка на почве функциональных или органических изменений, характер и время опорожнения желудка могут быть хорошо изучены и документированы с помощью серии флюорограмм. С помощью флюорографии эти вопросы можно изучить, пожалуй, даже лучше, чем при рентгеноскопии и обычной рентгенографии, так как флюорограммы могут быть сняты в количестве, достаточном для решения поставленных задач (по возможности, конечно, минимальном), через необходимые промежутки времени при идентичных технических условиях. Кроме того, флюорограммы в отличие от рентгенограмм подвергаются одномоментной фотообработке. Все это обеспечивает получение серии одинаковых по качеству снимков, что имеет большое значение для их изучения, а также для оценки обнаруженных функциональных или морфологических изменений.

Наконец, следует указать, что при разработанной схеме исследования вся серия флюорограмм, необходимая для изучения положения, формы, эвакуаторной функции желудка, характера заполнения и расположения петель тонкой кишки, положения и характера заполнения толстой кишки, может быть произведена рентгенолаборантом. Врач-рентгенолог это время может рационально использовать для описания снимков или для проведения других исследований. Для изучения тонкой кишки, после того как больной фракционным методом принимает 200 г бариевой взвеси (в виде 3 равных порций через каждые 20 – 30 минут), флюорограммы целесообразно производить каждые 10 – 15 минут до заполнения слепой кишки. Известно, что обычное рентгенологическое исследование тонкой кишки требует сравнительно длительного просвечивания и большого количества снимков. Поэтому даже 10 – 12 флюорограмм, которые все авторы рекомендуют сделать для изучения тонкой кишки, позволяют уменьшить дозу облучения больного.

Недостатком флюорографического исследования желудочно-кишечного тракта и тонкой кишки, в частности, является то, что, как правило, для этого используются флюорографические установки, которые позволяют производить флюорограммы только при вертикальном положении больного. Если можно снять флюорограммы и в горизонтальном положении больного, качество исследования и диагностические возможности его значительно повышаются.

Крупнокадровая флюорография может быть использована для исследования тонкой кишки после применения фармакологических средств (атропин для замедления продвижения контрастной массы и неозирин для ускорения). Целесообразно пользоваться крупнокадровой флюорографией и для изучения функции тонкой кишки у лиц, перенесших резекцию желудка. Мы подчеркиваем преимущества флюорографического исследования тонкой кишки потому, что в целях экономии времени, затрачиваемого врачом на ее исследование, было предложено много различных методик: прием ледяной воды или холодной бариевой взвеси, заполнение тонкой кишки бариевой взвесью через зонд и т. п., которые являются менее физиологичными.

Крупнокадровая флюорография может быть использована как метод изучения и документации состояния илеоцекальной области, когда необходимо решить вопрос о терминальной петле тонкой кишки, положении и характере заполнения слепой кишки и восходящего отдела толстой.

В случаях, когда возникает необходимость изучения илеоцекальной области через 4-6-8 часов после приема бариевой взвеси внутрь, это может быть также осуществлено с помощью крупнокадровой флюорографии.

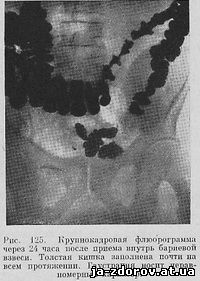

На основании изучения крупнокадровых флюорограмм толстой кишки, произведенных в различные сроки после приема бариевой взвеси внутрь, можно получить необходимое представление о форме и положении различных ее отделов, характере их заполнения и гаустрации (рис. 125).

Вряд ли можно согласиться с С. В. Пружанским и И. А. Шехтером, что область печеночного и селезеночного изгибов на флюорограммах в значительном числе случаев недостаточно четко дифференцируется из-за наложения друг на друга соответствующих отрезков кишки. Это происходит потому, что флюорограммы делают только в прямом положении больного. Чтобы хорошо видеть все отделы толстой кишки во время рентгеноскопии и рентгенографии, больного заставляют поворачиваться в первое и второе косые положения. При повороте в первое косое положение хорошо определяются все отделы правой половины толстой кишки, в частности область печеночного изгиба, а при повороте во второе косое положение – область селезеночного изгиба. То же требуется сделать и при флюорографии.

Вот почему во всех случаях, когда речь идет об исследовании толстой кишки, после приема бариевой взвеси внутрь или введения контрастной массы с помощью клизмы, должны быть произведены три флюорограммы: первая – в строго прямом положении больного, вторая – при повороте его в первое косое, третья – во втором косом положении. В отдельных случаях после проявления и изучения этих трех флюорограмм могут понадобиться дополнительные снимки.

На основании произведенных флюорографических исследований и рентгенографических параллелей мы убедились, что крупнокадровые флюорограммы 70 Х 70 мм и особенно 100 Х 100 мм позволяют судить о характере заполнения толстой кишки в различные сроки после приема бариевой взвеси внутрь, о положении различных отделов толстой кишки, характере гаустриции и т. д, Для этих целей уже сейчас крупнокадровая флюорография может быть использована в повседневной практике как в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений, так и в стационаре.

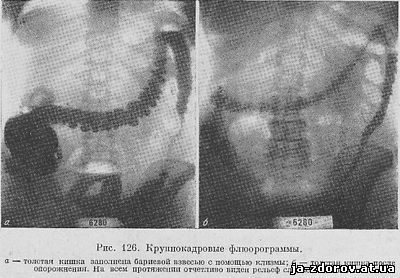

При исследовании толстой кишки с помощью бариевой клизмы (с добавлением танина), помимо указанного, крупнокадровые флюорограммы позволяют хорошо видеть рельеф слизистой оболочки и выявлять различные патологические образования (рис. 126). Нет сомнений, что при некотором усовершенствовании методики, особенно при использовании телевидения и электроннооптических усилителей яркости изображения, крупнокадровая флюорография сможет найти практическое применение при всевозможных исследованиях толстой кишки.

Для того чтобы на крупнокадровой флюорограмме 70 Х 70 и 100 Х 100 мм получить изображение всего исследуемого органа (желудок, тонкая или толстая кишка), необходимо руководствоваться ориентирами, которые были в свое время предложены И. Ч. Скржинской.

При флюорографии желудка верхний край экрана должен располагаться на 1 – 2 см выше мечевидного отростка.

Для исследования тонкой и толстой кишок нижний край экрана должен находиться на уровне нижнего края лобковых костей, Это необходимо для того, чтобы на флюорограмме были видны дистальные отделы тонкой и толстой кишки.

Так же, как при исследовании желудочно-кишечного тракта, рентгенологическое исследование является одним из основных методов изучения морфологии и функции желчного пузыря и желчных протоков.

Появившиеся в последние годы новые рентгеноконтрастные вещества и новые методики исследования открыли большие возможности и перспективы для улучшения рентгенодиагностики заболеваний желчевыводящих путей, позволили более точно и вместе с тем шире ставить показания к различным видам хирургического вмешательства.

В настоящее время на вооружении рентгенологии имеется 5 способов исследования желчного пузыря и желчных протоков:

1) путем применения специальных рентгеноконтрастных веществ внутрь – холецистография – или при исследовании желчного пузыря и крупных желчных протоков – холецистохолангиография;

2) исследование желчного пузыря и желчных протоков путем введения специальных рентгеноконтрастных веществ непосредственно в кровяное русло – внутривенная холангиохолецистография;

3) исследование желчных путей путем введения рентгеноконтрастных веществ в прямую кишку – ректальная холангиохолецистография;

4) исследование желчного пузыря и желчных протоков путем введения рентгеноконтрастных веществ в желчные пути непосредственно во время операции – интраоперационная холангиохолецистография;

5) после операций на желчных путях при наличии свища в случае необходимости применяется послеоперационная холангиография, которая по существу является одним из вариантов фистулографии.

При всех перечисленных способах исследования, подробно описанных в литературе, основную роль играет рентгенография, т. е. обзорные и прицельные снимки.

В связи с высокой разрешающей способностью крупнокадровой флюорографии, ее экономичностью вполне естественно возникает вопрос: может ли этот метод найти применение при исследовании желчного пузыря и протоков? В какой мере крупнокадровые флюорограммы могут заменить рентгенограммы при исследовании желчевыделительной системы и какова должна быть методика исследования?

Накопленный нами опыт уже сейчас позволяет утверждать, что крупнокадровая флюорография может и должна использоваться при исследовании желчевыделительной системы.

Так, крупнокадровые флюорограммы почти во всех случаях могут заменить обзорные рентгенограммы брюшной полости, когда необходимо решить вопрос о наличии каких-либо обызвествлений в области печени и желчного пузыря (конкременты, содержащие известь, обызвествленный эхинококк печени, обызвествленный желчный пузырь и т. д.) или проверить качество подготовки больного к предстоящему исследованию.

Крупнокадровые флюорограммы (70 Х 70 мм и особенно 100 Х 100 мм) могут заменить обзорные рентгенограммы при всех перечисленных выше способах контрастного исследования желчевыделительной системы.

Крупнокадровые флюорограммы, как и рентгенограммы, позволяют судить о расположении, величине, форме желчного пузыря и его контурах, а следовательно, выявлять различные деформации и смещения желчного пузыря.

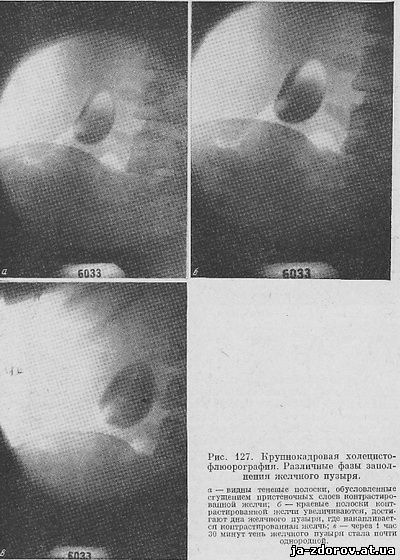

Практика показывает, что с помощью крупнокадровой флюорографии можно хорошо изучить характер (т. е. различные фазы) заполнения желчного пузыря (рис. 127, а, б, в), что имеет важное диагностическое значение. На крупнокадровых флюорограммах удается хорошо наблюдать, как контрастированная желчь стекает по стенкам желчного пузыря, постепенно заполняет его и вытесняет неконтрастированную желчь. Отчетливо можно видеть на крупнокадровых флюорограммах и симптом слоистости (рис. 128), что имеет важное значение при решении вопроса о холецистите. При этом крупнокадровая флюорография имеет даже определенные преимущества перед обычной рентгенографией, так как позволяет сделать необходимую серию снимков без перезарядки кассеты при одинаковых условиях напряжения, силы тока и выдержки, а также их фотообработки.

В такой же мере крупнокадровая флюорография выгодна и может заменить обычную рентгенографию при изучении сократительной способности желчного пузыря.

Несколько сложнее использовать флюорографию для прицельных снимков, особенно с компрессией желчного пузыря, что крайне необходимо для решения вопроса о наличии конкрементов. Однако мы считаем, что и это можно осуществить следующим путем.

При обзорной рентгеноскопии, когда желчный пузырь отчетливо виден, на коже больного делается отметка в виде точки соответственно проекции желчного пузыря. Это позволяет, с одной стороны, правильно центрировать пучок рентгеновых лучей на область желчного пузыря и протоков, а с другой – создать необходимую компрессию путем прижатия люфы или специальной «подушки» этой частью брюшной полости к экрану флюорографа.

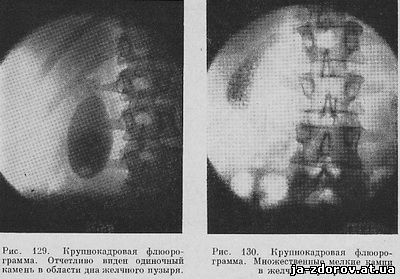

Наш опыт свидетельствует, что при такой методике исследования удается выявить как одиночные (рис. 129), так и множественные камни в желчном пузыре (рис. 130).

В то же время изображение мелких деталей протоков первого, второго и третьего порядка, конкрементов в них, особенно если последние имеют небольшую величину, не всегда бывает настолько отчетливым, чтобы решать диагностическую задачу.

Следует также указать, что для повышения качества изображения желчных путей, как и при исследовании лорорганов (придаточные пазухи носа, череп, гортань, аденоиды), целесообразно применять диафрагму у трубки и маску у экрана флюорографа.

Источник

Рентгенологический метод используется для диагностики патологии желудка с начала 20 века. Он относится к старейшим завоеваниям медицины. Но, несмотря на то, что благодаря развитию медицины специалисты располагают широкими диагностическими возможностями, они продолжают применять рентгенологическое исследование для выявления опухолей желудка.

Правда, современная рентгенография уже не та, что была раньше. Сегодня – это большие серии высококачественных рентгенограмм, выполненных при очень коротких экспозициях и характеризующихся достаточно неплохой разрешающей способностью. Но, всем ли больным с подозрением на рак желудка назначается это исследование? И можно ли с доверием относиться к его результатам? На эти вопросы мы постараемся ответить в нашей статье, а также рассмотрим:

- почему возникает рак желудка?

- как он проявляет себя?

- какие типы опухоли существуют и как они выглядят на рентгене?

- какую стадийность имеет заболевание?

- какими возможностями располагает рентгенологическое исследование?

- нужна ли подготовка к нему?

- что может показать рентген желудка?

- что делать, если при исследовании обнаружен рак?

- какие существуют методы диагностики, способные подтвердить или опровергнуть диагноз?

Причины

Рак желудка – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, которое отличается длительным бессимптомным течением и высокой смертностью. Точные причины возникновения опухоли не известны, но учеными выделены предпосылки к ее развитию:

Рак желудка – одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, которое отличается длительным бессимптомным течением и высокой смертностью. Точные причины возникновения опухоли не известны, но учеными выделены предпосылки к ее развитию:

- наследственная предрасположенность;

- неправильное питание (нарушение его режима; употребление в пищу большого количества животного жира, канцерогенных продуктов; низкое содержание в рационе свежих овощей и фруктов);

- профессиональные вредности;

- вредные привычки (курение в 2 раза повышает риск формирования дисплазии желудка);

- инфицирование Helicobacter pylory;

- наличие фоновых предраковых процессов (хронический гастрит, особенно с атрофией слизистой оболочки, полипы, болезнь Менетрие, пернициозная анемия);

- операции на желудке.

Справка

Рак желудка не возникает на фоне полного здоровья. Его развитию предшествуют многие годы воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Признаки

Начальная фаза опухолевого процесса часто протекает скрыто и малосимптомно. Причем больные часто не обращают внимания на свое состояние (связывая плохое самочувствие с усталостью, наличием гастрита и другим) и долго не обращаются за медицинской помощью. К первым признакам болезни относят:

Начальная фаза опухолевого процесса часто протекает скрыто и малосимптомно. Причем больные часто не обращают внимания на свое состояние (связывая плохое самочувствие с усталостью, наличием гастрита и другим) и долго не обращаются за медицинской помощью. К первым признакам болезни относят:

- общая слабость, утомляемость, снижение работоспособности (в течение нескольких месяцев или даже лет);

- неопределенные диспепсические расстройства (подташнивание, отрыжка, отсутствие чувства удовлетворения после еды);

- плохой аппетит;

- избирательность в еде и отвращение к некоторым видам пищи (например, к мясу);

- дискомфорт в области желудка (ощущение тяжести, распирания после еды), реже – болевые ощущения;

- похудение без видимой причины;

- стойкое снижение уровня гемоглобина в крови;

- бледность кожных покровов;

- апатия, безразличие к происходящему вокруг.

В некоторых случаях эти симптомы отсутствуют, и болезнь проявляет себя кровавой рвотой или внезапно возникшими нарушениями функции пищеварительного тракта.

На поздних стадиях жалобы больных становятся более выраженными:

На поздних стадиях жалобы больных становятся более выраженными:

- тупые болевые ощущения в зоне желудка после еды или ночью, не связанные с характером пищи;

- тошнота, рвота желудочным содержимым, типа «кофейной гущи» (из-за наличия крови);

- отрыжка, изжога;

- нарастание слабости;

- отсутствие аппетита;

- потеря массы тела.

Классификация

Прежде, чем приступить к классификации рака желудка следует отметить, что он может расти в просвет органа (экзофитный рост) или распространяться вглубь его стенки (эндофитный рост). Эти особенности определяют клиническую картину болезни и возможность ее выявления различными методами диагностики. Так, например, при эндофитном росте опухоль длительное время может не вызывать никаких симптомов и ее сложнее выявить при эндоскопии. В таких случаях особо важной является рентгендиагностика.

В настоящее время существует несколько классификаций рака желудка. Остановимся на тех из них, которые имеют значение в процессе первичной диагностики.

Таблица 1. Основные типы рака согласно классификации А. С. Холдина.

| Типы опухоли | Краткая характеристика | Изменения на рентгене |

| Грибовидные и полиповидные | Опухолевые узлы на узкой ножке или широком основании. | Округлые дефекты наполнения с четкими, ровными контурами. Их трудно отличить друг от друга и от простого полипа. |

| Капустообразные | Бугристые новообразования, напоминающие по внешнему виду цветную капусту. | Проявляются дефектом наполнения с бугристыми контурами, который четко отграничен от неповрежденной слизистой оболочки и глубоко вдается в просвет органа. |

| Чашеобразные или блюдцеобразные | Опухоли с приподнятыми краями и распадающейся центральной частью. Имеют опухолевидный вал, отграничивающий новообразование от здоровой слизистой оболочки. | Дефекты наполнения овальной или округлой формы с ровными и четкими контурами; на более поздних стадиях опухоль может изъязвляться в центре, что создает депо бариевой взвеси с неровными очертаниями. |

| Язвенно-инфильтративные | Частичное инфильтративное прорастание всех слоев желудка с изъязвлением. | Неровные контуры органа; ослабление перистальтики; злокачественный рельеф слизистой оболочки – бесформенные скопления контраста, чередующиеся с бесструктурными зонами |

| Диффузные | Поражают стенку желудка на большом протяжении, нарушают его двигательную активность. | Утолщение и ригидность стенки желудка; его деформация и изменение размеров; сужение просвета органа. |

Из них первые 3 варианта относятся к отграничено растущим формам рака (экзофитным), а последние 2 – к инфильтративно растущим опухолям (эндофитным). Еще существуют смешанные формы, которые сочетают в себе признаки, характерные для различных его типов.

международная классификация TNM

международная классификация TNM

Для оценки распространенности процесса используется международная классификация TNM, где T- характеризует состояние самой опухоли:

- Новообразование поражает стенку желудка до подслизистого слоя (Т₁).

- Опухоль разрастается до субсерозного слоя (Т₂).

- Это образование прорастает серозную оболочку, но не распространяется на окружающие структуры (Т₃).

- В патологический процесс вовлекаются рядом расположенные органы (селезенка, печень, поджелудочная железа, кишечник, надпочечник) или стенки брюшной полости (Т₄).

- В том случае, если первичный очаг не определяется стадия процесса соответствует Т₀.

- Также выделяют понятие – Тіѕ, что означает «carcinoma in situ» или «рак на месте» (возникает внутри эпителия и не распространяется, может быть выявлен только при биопсии).

Обратите внимание

Если рак выявлен на стадии Тіѕ, то при адекватном лечении выживаемость больных приближается к 100 %.

N – поражение регионарных (в который происходит отток лимфы от желудка) лимфатических узлов:

- не вовлекаются в патологический процесс (N₀);

- поражаются в количестве 1-2 (N₁);

- метастазы в 3-6 лимфоузлах (N₂);

- патологическое изменение 7 и более лимфоузлов (N₃).

M – наличие отдаленных метастазов (соответственно, если их нет – М₀, если есть – М₁).

4 стадии рака желудка

4 стадии рака желудка

С учетом всех этих характеристик выделяют 4 стадии болезни. Кратко охарактеризуем их с клинической точки зрения:

- 0 стадия: соответствует Тіѕ; болезнь не проявляет себя клинически и не выявляется обычными методами исследования.

- 1 стадия: распространенность опухоли соответствует Т₁ или Т₂ без вовлечения в процесс лимфатических узлов (N₀), а также Т₁ с единичным их поражением (N₁). В этот период с помощью современных методов лечения можно добиться хороших результатов.

- 2 стадия: имеет место при прорастании опухолью подслизистого слоя желудка (Т₁) с множественным поражением лимфатических узлов (N₃, N₂) или при поражении субсерозного слоя (Т₂) и нескольких лимфоузлов (N₃, N₂) или при прорастании серозной оболочки (Т₃) и единичными метастазами в регионарные лимфоузлы (N₁). Она имеет типичную клиническую картину и более серьезный прогноз.

- 3 стадия: характеризуется разрастанием опухолевой ткани на разную глубину (от Т₂ до Т₄) и различными вариантами поражением лимфатических узлов, но отсутствием метастазов. При этом она либо распространяется на окружающие ткани, либо ее отсевы обнаруживаются в большом количестве лимфатических узлов. У таких больных прогноз является неблагоприятным, несмотря на лечение. Только часть из них имеют шансы на выздоровление.

- 4 стадия: ассоциируется с наличием отдаленных метастазов при любом размере первичного новообразования. Прогноз тяжелый, большинство больных не переживают 5-летний рубеж.

Возможность методики

Рентгенологическое исследование используется для обнаружения рака желудка наряду с другими методами диагностики. Он позволяет выявить опухоль на ранних стадиях, благодаря хорошей разрешающей способности и пространственному восприятию. Для повышения его информативности используют:

Рентгенологическое исследование используется для обнаружения рака желудка наряду с другими методами диагностики. Он позволяет выявить опухоль на ранних стадиях, благодаря хорошей разрешающей способности и пространственному восприятию. Для повышения его информативности используют:

- двойное контрастирование;

- изучение состояния органа при тугом наполнении;

- специальные позиции и проекции.

Во время процедуры врачу удается оценить:

- расположение желудка;

- его форму и контуры;

- размеры органа;

- смещаемость и двигательную активность;

- состояние его внутренней поверхности;

- толщину стенки.

Однако с помощью одной рентгенографии нельзя с точностью установить диагноз «рак». Его заключение только предполагает наличие болезни у человека. Кроме того, всегда существует вероятность пропустить этот процесс, поэтому отрицательный результат одного исследования не может исключить диагноз.

Подготовка

Для получения достоверной информации по ходу исследования нужна правильная подготовка, направленная на снижение накопления газов и предупреждение застойных явлений в полости желудка. Наиболее важным ее звеном является ограничение приема пищи и воды, так как процедура всегда проводится натощак. Подробнее об этом и других особенностях подготовки к рентгенологическому исследованию можно узнать из одноименной статьи.

Для получения достоверной информации по ходу исследования нужна правильная подготовка, направленная на снижение накопления газов и предупреждение застойных явлений в полости желудка. Наиболее важным ее звеном является ограничение приема пищи и воды, так как процедура всегда проводится натощак. Подробнее об этом и других особенностях подготовки к рентгенологическому исследованию можно узнать из одноименной статьи.

Расшифровка результатов

Заподозрить наличие раковой опухоли у человека специалист может по совокупности рентгенологических признаков:

- изменение рельефа слизистой в зоне опухоли (отсутствие складок, утолщение, наличие различных выростов, эрозий или язв);

- дефект наполнения желудка;

- ригидность его стенок;

- наличие зоны, лишенной перистальтики;

- деформация органа;

- подрытость его контуров;

- разгибание малой кривизны;

- сужение просвета и нарушение проходимости.

Подробнее проанализировать заключение врача вам поможет эта статья.

Дополнительные методы

Окончательный диагноз «рак желудка» может быть установлен в процессе комплексного обследования пациента, которое, кроме рентгенографии, включает другие диагностические процедуры:

- эндоскопическое исследование;

- УЗИ желудка;

- компьютерную томографию;

- магнитно-резонансную томографию;

- лапароскопию.

Эти методы диагностики предоставляют более точные результаты при определении опухолевого поражения желудка и окружающих структур. Однако они не всегда доступны, а иногда противопоказаны. В таких случаях рентгенологическое исследование является незаменимым.

Эти методы диагностики предоставляют более точные результаты при определении опухолевого поражения желудка и окружающих структур. Однако они не всегда доступны, а иногда противопоказаны. В таких случаях рентгенологическое исследование является незаменимым.

Объем дополнительного обследования в каждом конкретном случае устанавливает врач. Наиболее достоверно подтвердить или опровергнуть диагноз позволяет ЭГДС с взятием биопсии из подозрительных участков внутренней поверхности желудка.

Что делать, если обнаружили онкологию?

Реакция разных людей, у которых обнаружили рак может быть различной. Часть из них впадают в депрессию, у других начинается паника, третьи отказываются верить врачам. Но все они должны понимать, что нельзя терять ни минуты драгоценного времени. Ведь, чем раньше начато лечение, тем выше его эффективность. Что же делать человеку, если по заключению рентгенологического исследования у него предполагается такой диагноз?

- Во-первых, не отчаиваться, потому что в процессе диагностики предположения могут не подтвердиться. А если рак действительно имеется, то при правильном лечении можно добиться успеха.

- Во-вторых, ему необходимо пройти полное обследование с применением различных методов диагностики.

- В-третьих, выполнять все рекомендации врача.

После постановки окончательного диагноза больным раком желудка назначается лечение с возможным применением:

- хирургических методов (радикальное вмешательство – удаление части желудка или всего органа с регионарными лимфоузлами; паллиативные операции, направленные на облегчение состояния пациента, например, проведенные с целью восстановления проходимости желудка);

- химиотерапии (назначение комбинации лекарственных препаратов из группы цитостатиков);

- облучения (в качестве дополнения к другим методам лечения);

- таргетной терапии (использование лекарств, обладающих молекулярными свойствами и способных избирательно воздействовать на раковые клетки).

Выбор метода лечения проводится врачом с учетом типа опухоли, стадии патологического процесса и общего состояния пациента. При этом наиболее эффективным считается хирургическое вмешательство, которое может быть дополнено химиотерапией или интраоперационным облучением.

Справка

Неоперабельным больным на поздних стадиях болезни назначается химио- или лучевая терапия для уменьшения размеров опухоли, замедления ее роста и ослабления симптомов.

Заключение

Рак желудка – тяжелое заболевание, уносящее жизни большого числа людей. Особенно неблагоприятный прогноз имеется у больных с