Проток поджелудочной железы в желудке

Добавочная, или аберрантная поджелудочная железа – это редчайшая аномалия развития желудочно-кишечного тракта, когда в дополнение к основной железе появляется еще одна. Орган располагается в антральном участке ЖКТ, у стенки желудка или 12-перстной, подвздошной или тонкой кишки, брыжейке. Он считается аномалией и появляется дополнительно к основному органу, имея такие же ткани, но при этом никак с ним не связан. Как проявляется патология и что необходимо предпринимать, рассмотрим далее.

Что скрывается под термином «аберрантная поджелудочная железа»?

Добавочная железа появляется в результате аномального развития. Считать ее появление заболеванием не стоит, в некоторых случаях она себя никак вообще не проявляет и почти не мешает человеку жить полноценной жизнью. Выявить патологию можно случайно, во время проведения лапаротомии, которая была назначена по другой причине. К примеру, когда проверяется поджелудочная железа на предмет аномалий, при хирургическом вмешательстве по удалению язв в желудке или кишечнике, оперативном излечении холецистита в калькулезной форме.

Ткани аномальной железы и нормального органа состоят из одинаковых составляющих. Аберрантная поджелудочная железа состоит из протока, который открывает свой просвет в желудок или кишечник. В результате этого в дополнительной железе может развиться панкреатит в острой форме. К редчайшим недугам можно отнести желудочно-кишечное кровотечение.

Причины развития добавочной железы

До сих пор ученые бьются над главным из вопросов: по какой причине формируется двойной аберрантный проток поджелудочной железы. Но есть достоверные сведения, что возникает аномалия еще в утробе матери, а влияют на его развитие многие нежелательные факторы:

- неблагоприятный экологический фон, влияющий на женщину в период вынашивания малыша;

- генетические патологии;

- курение и прием спиртосодержащих напитков во время беременности;

- частые депрессивные состояния и стрессы;

- инфекционные заболевания, которые были перенесены женщиной во время вынашивания малыша, в их числе – сифилис, краснуха, герпес и другие;

- прием нежелательных для беременной женщины препаратов.

Симптоматика заболевания

Клинические проявления наличия аберрантной поджелудочной железы зависят от ее размеров и места локализации. Если она находится в районе стенок желудка, то симптомы очень схожи с проявлением гастрита, а если расположена в области 12-перстной кишки, то в этом случае проявления могут указывать на развитие язвы. Кроме этого, могут появиться признаки, указывающие на панкреатит, холецистит или аппендицит. Эти признаки не заставляют пациента обратиться к врачу, и патология длительное время может не выявляться.

Но в большинстве случаев симптомы почти не проявляются, жалобы у пациента возникают только при развитии осложнений. Это:

- воспалительные процессы;

- перфорация стенки кишечника или желудка;

- некроз;

- кровотечение;

- непроходимость кишечника.

Чаще всего осложнения появляются, если добавочная железа локализуется в области тонкого кишечника. Осложнением в этом случае является его непроходимость. А если еще дополнительно в организме присутствует воспаление, то у пациента могут развиться диспепсические расстройства, сильнейшие боли в области брюшины.

Во время лабораторного обследования могут быть выявлены гиперлипаземия и гиперамилаземия.

Формы заболевания

Существует несколько форм аберрантной железы. Она может быть представлена:

- всеми существующими компонентами поджелудочной железы: протоками и секреторными частями;

- исключительно экзокринной частью, которая отвечает за выработку желудочного сока;

- непосредственно эндокринной частью, помогающей вырабатывать жизненно важные гормоны, которые регулируют уровень сахара в крови;

- аденомиозом – ткани поджелудочной внедряются в большой 12-перстный сосочек (это место открытия протока железы в 12-перстную кишку).

Место локализации аберрантной железы

Располагаться может аберрантная поджелудочная железа в желудке и в других органах:

- пищеводе;

- двенадцатиперстной кишке;

- стенках желчного пузыря;

- печени;

- селезенке;

- тонкой кишке;

- брыжейке тонкой кишки, в складке или слизистой оболочке брюшной полости.

Как диагностировать болезнь?

Обнаружить патологию можно разными методами, все зависит от места ее локализации. Если аберрантная долька поджелудочной железы расположена на стенке 12-перстной кишки, в толстом кишечнике или желудке, то в этом случае выявить ее будет несложно. В большинстве случаев ее обнаруживают во время скринингового исследования. Возраст пациентов, у которых чаще всего диагностируется недуг, составляет 40-70 лет.

Выявить аномалию можно несколькими методиками:

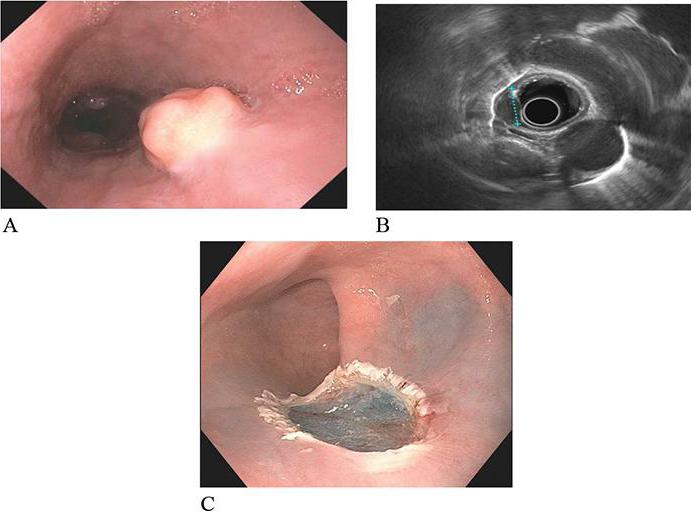

- Эндоскопическим. В этом случае железа представляет собой крупного размера островок железистой ткани, часто напоминающей полип, который располагается на широком основании. Часто на вершине подобного островка может быть вдавление, являющееся эндоскопическим признаком аберрантной железы. Если во время этого исследования взять поверхностную биопсию, то получить точные данные будет сложно.

- Рентген. В этом случае аномалия может представлять собой крупное образование, которое заметно в виде скопления контраста. Но в этом случае может быть заметно и устье протока, которое также контрастируется.

- УЗИ. При проведении ультразвукового исследования дополнительную железу можно заметить, а способствуют этому гипоэхогенная структура, наличие дополнительных полостей и анэхогенный проток.

- КТ брюшной полости. Это исследование поможет выявить железу в том случае, если она расположена на стенках полого органа. Это обследование помогает провести дифференциальную диагностику от злокачественного новообразования. В случае наличия опухоли имеется инвазия в соседние с брюшиной органы и наличие метастазов. Но дифференциальная диагностика может быть затруднена, если опухоль локализуется в подслизистых слоях (лейомиома, липома и миосаркома).

Лечение аберрантной поджелудочной железы

Пациенты, у которых была выявлена аномалия, считают, что сразу придется ложиться под нож хирурга. У них возникает резонный вопрос: стоит ли удалять аберрантную поджелудочную железу? Оставлять ее без внимания нельзя, ведь она опасна тем, что может произойти малигнизация тканей. Во время ее обнаружения нужно в срочном порядке пройти ряд исследований, которые помогут исключить развитие злокачественной опухоли. А вот уже после заключительного диагноза рекомендовано удаление аномалии, а вот какой метод для этого выберет хирург, зависит от места расположения железы.

Если дополнительный орган расположен поверхностно, то рекомендована эндоскопическая электроэксцизиция. Если в органе имеются кисты, то в этом случае проводят фенестрацию кист.

Консервативное лечение также хорошо помогает в тех случаях, если нет риска перехода в рак. Рекомендованы препараты длительного действия, лучше всего подойдут аналоги “Соматостатина”. Одновременно проводят симптоматическую терапию.

Аберрантная поджелудочная железа антрального отдела желудка не опасна для пациента до тех пор, пока не начнут развиваться патологические процессы. Именно поэтому при наличии дополнительной железы у пациента лечение может не использоваться, но постоянный контроль у специалиста должен быть.

Осложнения и последствия

Стоит помнить, что полностью игнорировать наличие аномалии в поджелудочной железе не стоит, ведь при любом негативном влиянии она легко может привести к развитию таких патологий:

- панкреатит – добавочная железа воспаляется;

- кровотечение в желудке или кишечнике;

- злокачественное новообразование добавочной железы или поджелудочной.

Профилактика развития осложнений со стороны добавочной железы

Если есть добавочная железа, то контролировать ее дальнейшее развитие необходимо регулярно. Чтобы она не вызвала массу осложнений, необходима профилактика:

- Придерживаться диеты: больше в рацион добавлять легкоусвояемого белка, продуктов, обогащенных клетчаткой. Минимум жиров и ничего того, что бы усиливало аппетит.

- Принимать препараты, помогающие процессу пищеварения, например, «Креон» в виде мини-микросфер. Капсулы легко смешиваются в желудке с пищей и проникают в кишечник. Это необходимо при отсутствии выработки собственных ферментов.

- Отказ от курения и алкоголя.

Если соблюдать рекомендации и постоянно наблюдаться у врача, то добавочная железа не вызовет никаких неудобств. В любом случае необходим постоянный контроль со стороны специалиста, чтобы своевременно выявить осложнения и принять необходимые меры.

Источник

Аберрантная поджелудочная железа — это гетеротопия панкреатической железистой ткани в стенке желудка, кишечника или других органах брюшной полости. Аномалия характеризуется скудными клиническими проявлениями с преобладанием диспепсических расстройств. Осложненные формы патологии манифестируют симптомокомплексом «острого живота», желудочно-кишечными геморрагиями. Диагностика основана на инструментальных методах: УЗИ, рентгенографии с пероральным контрастированием, ЭФГДС. Диагноз подтверждают патоморфологическим исследованием биоматериала. Бессимптомные аномалии лечения не требуют, при осложнениях в основном прибегают к хирургическим вмешательствам.

Общие сведения

В медицинской литературе аномалия имеет ряд синонимов: добавочная поджелудочная железа, хористома, эктопия ПЖ. Заболевание является самым частым пороком развития поджелудочной железы и выявляется у 0,2% пациентов в ходе оперативных вмешательств на органах брюшной полости. По данным аутопсий, гетеротопия встречается у 1,3% людей в популяции. Аномалия в 2 раза чаще наблюдается у мужчин. Преимущественно она обнаруживается случайно в возрасте 40-70 лет при инструментальном обследовании пищеварительной системы.

Аберрантная поджелудочная железа

Причины

В современной гастроэнтерологии не существует единого мнения по поводу этиологических факторов. Большинство ученых утверждают, что патология возникает во внутриутробном периоде при сочетанном влиянии нескольких причин. К наиболее вероятным из них относят спонтанные генетические мутации, инфекции, перенесенные матерью во время беременности. Реже определяется связь аберрантной поджелудочной железы с приемом лекарств, обладающих тератогенным эффектом.

К факторам риска развития хористомы относят курение, употребление алкоголя и наркотических веществ беременной женщиной. Вероятность появления болезни увеличивается при проживании в экологически неблагоприятных регионах, воздействии ионизирующего излучения на ребенка в эмбриональном периоде внутриутробного развития. Риск формирования аберрантной ткани повышается при генетической предрасположенности — наличии различных аномалий у ближайших родственников.

Патогенез

Точный механизм образования аномалии до сих пор остается неясным. Наиболее вероятно, что аберрантная ткань — проявление атавизма в онтогенезе. Нарушение закладки и дифференцировки поджелудочной железы при антенатальном развитии приводит к аномальному расположению части органа. Сформированная добавочная железа имеет изолированное кровоснабжение и иннервацию, функционирует независимо от основной массы железистых клеток.

Классификация

Хористомы различаются по анатомической локализации. Аберрантная ткань железы может располагаться в различных органах:

- двенадцатиперстной кишке (31,83%);

- стенке желудка (31,46%);

- тощей кишке (21,7%);

- подвздошной кишке (9,36%);

- брыжейке (3,37%);

- желчных ходах (1,49%).

Среди желудочных аберрантных ПЖ большинство (58,2%) располагается в привратнике. По макроскопическим признакам выделяют 4 формы: узловатую, полипозную, диффузную и смешанную.

Симптомы

Подавляющее большинство гетеротопий протекает бессимптомно и выявляется случайно при гастроэнтерологической диагностике, проведении операций в полости живота. Симптоматика обычно возникает при осложненном течении заболевания и определяется локализацией аберрантной поджелудочной железы. Начальными признаками являются неспецифические диспепсические расстройства: тяжесть в животе после приема пищи, тошнота, неустойчивость стула.

Клиническое проявление крупной аберрантной железы возможно уже в раннем детском возрасте. Беспокоит срыгивание после еды, периодически бывает обильная рвота створоженным молоком или частично переваренной пищей. Дети плохо едят, медленно набирают вес, отстают в физическом развитии. Во взрослом возрасте аномалия, как правило, протекает под маской хронического гастрита, панкреатита, холецистита.

Типичный симптом осложненных форм патологии — сильные боли в животе различной локализации. Часто встречается рвота с примесями слизи и желчи. При поражении желчевыводящих протоков выделяется обесцвеченный кал. Редко аберрантная поджелудочная железа манифестирует желудочно-кишечным кровотечением, которое проявляется кровавой рвотой или меленой.

Осложнения

Зачастую при хористоме наблюдается стеноз пилорического отдела желудка, что затрудняет продвижение пищи в тонкий кишечник. В компенсированной стадии питание и энергетический обмен практически не нарушены. На этапе декомпенсации характерны истощение больных, анемия и признаки авитаминозов. При расположении аберрантной ткани в тонком кишечнике существует вероятность развития острой кишечной непроходимости, требующей неотложной хирургической помощи.

Добавочные поджелудочные железы часто подвергаются воспалению и некрозу. Начинается асептическое либо гнойное поражение аберрантной ткани, которое чревато прободением стенки пораженного органа. При расплавлении сосудистых стенок может открыться профузное кровотечение. Наличие гетеротопии повышает риск возникновения язвенной болезни, механической желтухи. Наиболее опасное последствие вовремя не диагностированной хористомы — малигнизация.

Диагностика

Выявление аберрантной железистой ткани стандартными методами исследования затруднительно, поскольку внешне аномальные образования напоминают доброкачественную опухоль. Для верификации диагноза врач-гастроэнтеролог назначает инвазивные методики с последующим гистологическим подтверждением. При подозрении на гетеротопию поджелудочной железы диагностический поиск включает следующие исследования:

- УЗИ брюшной полости. При сонографии возможно обнаружение аберрантной ткани только большого объема, которая визуализируется в виде гиперэхогенных участков в нетипичных местах. Результаты УЗИ не позволяют установить природу объемного образования. Чтобы оценить кровоток в добавочной поджелудочной железе, рекомендована допплерография.

- Рентгенологические методы. При рентгенографии пассажа бария по ЖКТ гетеротопия выглядит как округлый дефект наполнения. При осложненной форме заболевания на фоне дефекта выявляют нишу или пятно бария. Аберрантную поджелудочную железу можно увидеть при компьютерной томографии ОБП.

- ЭФГДС. При эндоскопическом осмотре хорошо заметны хористомы, локализованные в желудке или начальных отделах 12-перстной кишки. Они имеют вид полипов или отдельных узлов, на поверхности которых зачастую есть устье выводного протока.

- Изучение биоптатов. Морфологический анализ образца тканей является решающим при диагностике хористом. По гистологическому строению добавочная железистая ткань может полностью соответствовать нормальной либо содержать отдельные элементы — островки Лангерганса, ацинусы или выводные протоки.

- Лабораторные методы. Анализы имеют вспомогательный характер. Для оценки внешнесекреторной функции поджелудочной железы определяют уровень амилазы, липазы и трипсина в крови. В образцах кала исследуют количество фекальной эластазы. В крови измеряют содержание глюкозы натощак, проводят глюкозотолерантный тест.

Лечение аберрантной поджелудочной железы

Консервативная терапия

В гастроэнтерологии есть успешный опыт применения аналогов гормона соматостатина. Эти препараты тормозят пролиферацию железистых клеток, препятствуют трансформации доброкачественной гетеротопии в опухолевый процесс. При недостаточной экзокринной функции поджелудочной ткани назначают заместительную ферментную терапию. Для устранения неприятных симптомов используют анальгетики, желчегонные препараты, прокинетики.

Хирургическое лечение

В абдоминальной хирургии целесообразность оперативного вмешательства при аберрантной поджелудочной железе остается предметом научных дискуссий. При бессимптомном течении и нормальном функционировании органа с железистой геторотопией больным требуется наблюдение. Возможность проведения операции решается индивидуально для пациентов со сниженной функциональной активностью основной ПЖ.

Абсолютными показаниями к выполнению радикального лечения считают осложненные варианты аберрантной аномалии. Рекомендована максимально экономная резекция в пределах здоровых тканей. При формировании стеноза привратника или кишечника обеспечивается хирургическая коррекция, при необходимости накладывается анастомоз. Обязательному удалению подлежат хористомы с высоким риском малигнизации.

Прогноз и профилактика

Бессимптомные формы аберрантной ПЖ не представляют риска для здоровья и жизни человека, в таком случае прогноз считается благоприятным. Прогностически неблагоприятно расценивается появление осложнений со стороны желудка, кишечника, билиарной системы, быстрое увеличение размеров добавочной железы. Учитывая неясный этиопатогенез, специфические меры первичной профилактики не разработаны.

Источник

Одним из важнейших органов пищеварительной системы человека является поджелудочная железа. Располагается она перпендикулярно позвоночнику, на задней стенке брюшной полости. Состоит из трех частей:

- голова – утолщенная часть, располагающаяся в изгибе двенадцатиперстной кишки;

- тело – включает в себя переднюю, заднюю и нижнюю поверхности, примыкающие к внутренним органам и позвоночнику;

- хвост продолговатой конусовидной формы – часть поджелудочной, направленная в верхнюю левую часть живота, доходящая до селезенки.

Система протоков одинакова практически у всех людей и состоит из главного и добавочного выводных каналов, осуществляющих выводящую функцию для секреции. Главный начинается в середине головы и доходит до хвоста органа.

Особенности анатомического строения органа

Поджелудочная железа выполняет очень важные функции по обеспечению жизнедеятельности организма. Именно здесь синтезируется инсулин – белковое гормональное вещество, обеспечивающее углеводный обмен в организме. Помимо этого, поджелудочная железа продуцирует специальный сок, в котором содержится большое количество пищеварительных ферментов, участвующих в расщеплении не только углеводов, но и белков с жирами. Эти вещества попадают в основной проток поджелудочной и далее в 12-перстную кишку, где обеспечивают механизм пищеварения.

Этот проток проходит через всю железу, достигая в длину до 20 см, и является основной ее составляющей. От него отходит множество мелких канальцев, количество которых у каждого человека разное. Речь идет о панкреатическом протоке, который больше известен как вирсунгов. Он имеет форму дуги, подобную изгибу железы, но иногда возможна S-образная или коленообразная формы. У большинства людей он соединяется с желчным протоком, впадая в кишечник. У некоторых сразу соединяется с двенадцатиперстной кишкой (15-20% случаев). Иногда встречается вирсунгов проток, разветвленный на две части, в силу чего образуется два канала.

Основная функция вирсунгова протока поджелудочной –транспортировка панкреатического сока, вырабатываемого железой, в пищеварительный тракт. Стойкое сужение главного протока поджелудочной, которым и является стеноз, приводит к дисфункции органа и нарушению системы пищеварения.

Патологии протоков

Развитие воспалительного явления в поджелудочном органе, раскрытие вспомогательных отводов, растяжение и стягивание основного пищеварительного русла, и иные аномалии выводных каналов ведут к искажению состояния поджелудочной и нарушению пищеварения.

Как известно, каналы поджелудочной является мощными трубами. Отвод, по которому идет сок в двенадцатиперстную кишку, считаясь главным. Впадающие в русло много мелких отводов, формируют целую систему. Изменения в протоках способны возникать по разным причинам (сужение, расширение, закупоривание), отчего развиваются серьезные патологии протоков ПЖ.

Так, развитие кистозного фиброза в паренхиме поджелудочной формируется вследствие застоя и смены жидкости. Когда протоки сужены, области которые предшествуют стеанозу, становятся шире, это ведет к застойным явлениям в них.

Закупоривание основного русла поджелудочной главный фактор формирования панкреатита. Если наблюдается закупорка небольших отводов, они расширяются за место стеаноза, тогда растет давление.

Также опасным представителем и поражающей причиной является микроб хеликобактер, в случае инфицирования им. Возникновение язвенного дефекта происходит, когда разрушительное воздействие на слизистую желудка опасных причин приступает к преобладанию над влиянием иммунитета. Фактором развития язвы желудка является:

- инфекция хеликобактер пилори;

- употребление нестероидных средств;

- саркома;

- опухоли;

- диабет;

- сифилис и другие.

При формировании язвы в зоне желудка, болевые ощущения появляются после еды, в двенадцатиперстной кишке симптомы боли называются голодными, когда развиваются натощак, а после еды не проходят. При воспалении желчного пузыря появляется изжога, колит, метеоризм, отрыжка.

Если появляются любые признаки, которые указывают на сбой в функции поджелудочной, нужно сразу обращаться к доктору.

Причины стеноза поджелудочной железы

Стриктура (сужение) основного протока не считается отдельной болезнью. В основном она возникает вследствие имеющегося заболевания. В редких случаях стеноз протока поджелудочной железы основывается на врожденных аномалиях органа.

Основной проток поджелудочной железы сливается с общим желчным протоком и впоследствии впадает в 12-перстную кишку.

К основным причинам стеноза железы относятся:

- Воспалительные процессы в поджелудочной железе – все виды панкреатитов, в том числе и хронический панкреатит.

- Деструктивные изменения железы, такие, как панкреонекроз.

- Опухолевые новообразования поджелудочной, большую часть которых составляют поражения головки органа, реже – тела и хвоста.

- Наследственные болезни (муковисцидоз).

- Травмы поджелудочной.

Врожденные аномалии

Рассмотрев процесс, при котором открываются выводные каналы поджелудочной железы, можно обозначить существующие аномалии в организме человека. Такое явление выводных вирсунгов может спровоцировать появление застоя или закупорки каналов. Эти изменения становятся причиной возникновения панкреатита.

В основном диаметр нормальных выводных вирсунгов 2 мм, а любые изменения в них, могут привести к любому заболеванию. Например, при увеличении самыми распространенными болезнями являются:

- Онкология — опухоль образовавшаяся в голове поджелудочной железы;

- Хронический панкреатит;

- Перекрытие интрапанкреатического протока;

- Панкреатэктомия.

Аномальные протоковые каналы открываются в области головы поджелудочной железы, при этом происходят изменения работы органа, которые приводят пропусканию сока в двенадцатиперстную кишку. В случае возникновения закупорки дополнительного вирсунгова канала поджелудочной железы, возникает острый приступ панкреатита.

Для того, чтобы поджелудочная железа всегда была здорова, старайтесь не злоупотреблять вредными продуктами или вовсе их исключить из рациона. А при появлении болезненных ощущений в области живота, следует своевременно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить развитие патологий.

Автор: Волкова Юлия Николаевна, специально для сайта Moizhivot.ru

Клиническая картина

Стеноз поджелудочной приводит к нарушению процессов пищеварения. Четко выраженных симптомов, характеризующих стеноз, нет. Основные признаки, позволяющие предположить наличие патологии:

- Сильные боли. Они локализуются в боковой и верхней части живота, отдавая в подреберье. Часто такие болезненные ощущения не удается снять анальгетиками.

- Расстройство пищеварения. Выражается поносом, в каловых массах наблюдаются непереваренные частицы пищи.

- Отсутствие аппетита.

- Постоянная тошнота, частые эпизоды рвоты.

Диагностика

Признаки стеноза схожи со многими патологическими процессами, происходящими в брюшине, а также заболеваниями, в том числе и данной железы. Для его диагностирования требуется проведение комплексного обследования.

- Наиболее эффективным для оценки диаметра панкреатического протока является метод эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии. Применяется в случаях, когда УЗИ и МРТ не были информативными. Он позволяет не только увидеть изменения в размере вирсунгова протока, но и оценить функционирование каналов железы и желчного протока. Суть процедуры заключается в наполнении протоков специальными контрастными веществами, после чего железа просвечивается рентгеновским прибором.

- Также для диагностики стеноза железы используются лабораторные исследования. Проводится анализ мочи, а также развернутый биохимический анализ крови, исследуется качественный кровяной состав, липидный профиль, концентрация ферментов пищеварения.

- Ультразвуковой метод – сонография применяется в качестве дополнительного диагностирования органов брюшины. Он позволяет не только измерить диаметр протока, но и визуализировать его.

- МРТ визуализирует протоки поджелудочной, а также желчевыводящие пути.

Другие методы

К другим методам диагностики относят:

- Ультразвуковое исследование брюшного района (то есть сонография).

- Выполнение компьютерной томографии.

- Сдачу общих лабораторных анализов крови, мочи, кала для оценивания функционального статуса системы пищеварения и всего организма в целом.

Проводят также предварительную беседу с пациентом в рамках первичного приема у гастроэнтеролога, в процессе которой составляют подробный анамнез, выясняя подробности симптоматики.

Лечение заболевания

Чтобы вылечить стеноз поджелудочной, следует избавиться от первопричины сужения ее протоков. Проведя диагностику и установив стеноз, специалист выберет тактику лечения в зависимости от тяжести патологии. При лечении стриктуры железы используется комплекс мер, в которые входит специальная диета, медикаментозная терапия, а также оперативное вмешательство – самый эффективный метод.

Диета и образ жизни

Поскольку чаще всего стеноз является следствием панкреатита, то лечебное питание при стенозе назначается согласно тому, которое применяется для коррекции воспаления поджелудочной.

Лечебная диета N5 для лечения заболеваний железы начинается с нескольких дней голодания. После этого пища в течение недели принимается дробно – маленькими порциями (200-300 г) 6-8 раз в день. Еда при такой диете употребляется в отварном или приготовленном на пару виде, теплая и измельченная. Диетический стол N5 подразумевает увеличение потребления белковой пищи на 6-8 дней, при этом уменьшается употребление жиров, углеводов. Использование соли сокращается до 5 г в сутки.

Питание при стенозе протоков железы исключает супы на бульонах, кроме куриного, жирное мясо и рыбу, сырые овощи и фрукты с грубой клетчаткой (лук, шпинат, редька, редис, белокочанная капуста), консервы, приправы, копчености, кофе, хлеб, мучные и кондитерские изделия, газированные напитки. Исключено курение и употребление алкоголя.

Медикаментозная помощь

Для устранения первопричины стеноза специалист может назначить определенные лекарственные средства. При панкреатите, в особенности его острых формах, применяются препараты, которые ослабляют продуцирование и активность ферментов поджелудочной для пищеварения, дезинтоксикаторы. При необходимости (при распространении бактериальной инфекции) назначаются антибиотики.

- Для улучшения пищеварения, которое расстраивается при стенозе, могут применяться такие средства, как Фестал, Мезим. Они пьются сразу после приема пищи.

- При острых болях используются анальгетики (Баралгин, в более тяжелых случаях – Трамал).

- Для снятия спазмов пьются спазмолитические средства Папаверин, Но-шпа.

- Поскольку при стенозе нарушена ферментная функция железы, то для ее восстановления назначается химиотерапия с использованием препаратов, которые заменяют ферменты. Это Дигестал, Ликреаз, Креон, Панкреатин и прочие.

- Для устранения диареи и рвоты могут использоваться противодиарейные (Регидрон, Таннакомп) и противорвотные (Церукал, Метукал) средства.

- Для восстановления функций железы назначается Панкретинол, Бифидумбактерин, Хилак-форте.

Необходимо помнить, что при стенозе поджелудочной самолечение медикаментами не допустимо, так как оно может только усугубить проблему.

Операция

Очень часто для лечения стеноза протоков железы используются хирургические лапароскопические операции. В зависимости от клинической ситуации могут применяться такие подходы:

- реканализация суженного участка главного протока с помощью эндопротезирования через кожу;

- открытая реконструкция панкреатического протока и желчевыводящих каналов;

- реже проводится резекция головки железы с применением пластики желчевыводящих каналов.

Сужение протока поджелудочной – одно из нарушений, развивающихся на фоне патологий этой железы. При своевременном и компетентном лечении стеноза функции органа восстанавливаются вместе с работой ЖКТ.

Нормальные размеры по УЗИ

Чтобы точно диагностировать заболевание поджелудочного органа, ее головки, нужно иметь представление об установленных нормах ее величины. Поскольку орган расположен в забрюшинном пространстве, то при совершении объективного осмотра, выявить размер, плотность и насыщенность нереально. Для этого используют ультразвуковое исследование.

Благодаря УЗИ методу видно поджелудочную в трехмерной величине, ее составляющие части, патологические нарушения, включения и новообразования. Кроме этого просматривается:

- очертание;

- отчетливость линий;

- эхогенность паренхимы;

- строение;

- расширение общего канала.

За счет сонографии определяются незначительные расхождения от нормальных показателей поджелудочной и ее головки. Это нужно, чтобы верно поставить диагноз, и в большинстве ситуаций – это решающий фактор, чтобы окончательно уточнить неясную болезнь.Увеличение всего поджелудочного органа наблюдается до 18-летнего возраста, поскольку орган растет с человеком. К этим годам головка с сосудами и каналами, хвост, тело должны быть полностью сформированы.

выполнение УЗИ

Когда изменяется естественная величина головки в любую из сторон у взрослого, это считается заболеванием. Размер головки поджелудочной железы в норме составляет от 11 до 30 мм в объеме. При воспалении головки поджелудочной наблюдаются значительные отклонения в величине (псевдокисты, диаметр которых составляет 40 см).

Величина головки у младенцев примерно 10 мм, а в возрасте 1 месяц размер головки поджелудочной у ребенка будет 14 мм. Затем объем постепенно растет, все будет зависеть от массы тела и возраста пациента. К 10-ти годам головка будет иметь размер 16 мм, а к 18-летию все части поджелудочной будут иметь максимальные величины.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Источник