Однослойный железистый эпителий желудка

Эпителий слизистой желудка. Клетки желудка.

Клетки покровного эпителия и желез желудка имеют единое происхождение — стволовая (исходная, недифференцированная) клетка. Эти клетки располагаются в перешейке и шейке желез и участвуют:

– в обновлении покровного эпителия с высокой скоростью — полное обновление в течение 3—4 суток;

– в образовании всех типов клеток собственных желез — скорость обновления зависит от типа клеток и составляет недели/месяцы.

В цитоплазме клеток содержится достаточно большое количество кислых мукополисахаридов, которые обеспечивают собственную защиту клеток от самопереваривания.

В процессе дифференцировки образуются:

– покровные эпителиоциты;

– железистые эпителиоциты:

– экзокриноциты — шеечные и добавочные мукоциты (синтезируют слизь), главные клетки (вырабатывают ферменты), париетальные клетки (участвуют в образовании соляной кислоты) и т.д.; > эндокриноциты — энтерохромофинные клетки (ЕС), энтерохромофиноподобные клетки (ECKL), G-клетки, D-клетки, I-клетки, Н-клетки, Р-клетки и др. Покровные эпителиоциты локализованы на внутренней поверхности желудочной стенки и являются составной частью покровного эпителия, который относится к однослойному, призматическому, железистому. Основная функция клеток — синтез и секреция —

– слизи и

– простагландинов.

Слизь — это важная часть системы защиты эпителия от повреждений, обладающая бактерицидными и буферными свойствами.

Простагландины — соединения, образующиеся во многих органах и тканях, и в настоящее время их относят к гормонам. Основные свойства этих соединений обеспечивают их цитопротективный эффект в желудке —

– стимуляция образования слизи;

– активация секреции бикарбонатов, нейтрализующих соляную кислоту;

– улучшение микроциркуляции в слизистой;

– ингибирование секреции соляной кислоты;

– угнетение образование гастрина;

– активация регенерации клеток (повышение содержания ДНК в пораженных -клетках слизистой желудка);

– повышение устойчивости клеточной мембраны (ингибирование обратной диффузии ионов водорода).

В желудке секреция простагландинов повышается в ответ на увеличение концентрации соляной кислоты. Это в свою очередь приводит к повышению выделения слизи и бикарбонатов. Последовательность высвобождения биологически активных соединений следующая: стимуляция секреции соляной кислоты => секреция простагландинов => секреция слизи.

Экзокриноциты. На рисунке 14 представлена принципиальная схема строения клеток, которые представляют группу экзинокритов.

Шеечные и добавочные мукоциты локализуются в шейке и теле желез и являются низкопризматическими. При окраске цитоплазма — слабоокрашенна.

Добавочные мукоциты являются основными клетками кардиальных и пилорических желез желудка, а также присутствуют в главных железах дна и тела желудка.

В главных железах мукоидные клетки выстилают начальные отделы шеек желез.

Главные экзокриноциты располагаются группами в главных железах в области тела и дна (в большей степени), имеют пирамидальную форму и базофильную окраски. При изучении с помощью электронной микроскопии в клетках выявляется выраженная гранулярная эндоплазматическая сеть (ЗПС), пластинчатый комплекс и значительное количество митохондрии, а на апикальной поверхности определяются микроворсинки. В них синтезируются проферменты желудочного сока (пепсиноген, химозин, липаза).

Париетальные клетки локализуются в теле и на дне главных желез, располагаются поодиночке и имеют неправильную округлую (грушевидную) форму. Широкая округлая базальная часть клетки располагается как бы вторым слоем — кнаружи по отношению к главным экзокриноцитам, поэтому они и получили название париетальные, а их апикальная часть в виде узкой шейки достигает просвета железы. При окраске их цитоплазма оксифильна (ацидофильна), зерниста и в ней определяется большое количество митохондрий. При электронном микроскопировании в цитоплазме видна система сильно разветвленных внутриклеточных канальцев и много митохондрий. В париетальных клетках образуются соляная кислота, большая часть воды желудочного сока и антианемический фактор Кастла.

Подводя итог, отметим еще раз, в каких экзинокритах синтезируются основные ингредиенты желудочного сока — мукоциты — слизь главные экзокриноциты — проферменты желудочного сока, париетальные клетки — соляная кислота, большая часть воды и антианемический (внутренний) фактор Кастла.

– Также рекомендуем “Эндокриноциты желудка. Железы желудка.”

Оглавление темы “Строение и функции желудка.”:

1. Желудочно-кишечный тракт. Ротовая полость.

2. Желудок. Функции и строение желудка. Ферменты желудка.

3. Двенадцатиперстная кишка. Строение, функции и ферменты двенадцатиперстной кишки.

4. Пищеварение в тонкой кишке. Функции тонкой кишки.

5. Толстый кишечник. Строение и функции толстого кишечника.

6. Формы желудка. Отделы желудка.

7. Особенности слизистой желудка. Пищеварительный лейкопидез.

8. Эпителий слизистой желудка. Клетки желудка.

9. Эндокриноциты желудка. Железы желудка.

10. Нервная регуляция желудка. Роль нервной системы в регуляции желудка.

Источник

Причины появления эпителия в мазке

Специалисты выделяют физиологические и патологические причины появления эпителия в мазке.

Физиологические причины, по которым выявляется единичный эпителий в мазке из вагины, то есть в норме имеется эпителий в мазке в поле зрения микроскопа (при изучении образца биологического материала методом микроскопии), заключаются в связанных с определенными фазами менструального цикла изменениях многослойного плоского эпителия полости матки и влагалищной части ее шейки.

Превышающий норму плоский эпителий в мазке из цервикального канала может быть вызван различными воспалительными заболеваниями матки, к примеру, латентным эндометритом.

Из-за недостаточный выработки эстрогена в организме женщин обнаруживается переходный или промежуточный эпителий в мазке. Для подтверждения гипоэстрогении назначают биохимический анализ крови на уровень половых гормонов.

Основные причины наличия в мазках плоского эпителия детально рассмотрены в статье – Плоский эпителий в мазке у женщин и мужчин.

Когда в результате цитологического исследования слизистой шейки матки выявлен избыточный многослойный плоский эпителий в мазке, а также призматический эпителий в мазке, то среди причин, в первую очередь, рассматривают воспаление шейки матки (церцивит). При этом в микроскоп виден эпителий слоями в мазке из влагалища.

В значительных количествах цилиндрический эпителий в мазке из влагалища чаще всего появляется вследствие вагинита (кольпита) – воспаления его слизистой оболочки, а также истинной эрозии шейки матки (эктопии). В втором случае, то есть при эрозии, отмечается значительная дистрофия эпителия в мазке.

Если кроме цилиндрического обнаруживают промежуточный эпителий в мазке/переходный эпителий в мазке, в клетках которого имеются нарушения цитоскелета и формы ядер (дискариоз), то среди наиболее вероятных диагнозов фигурируют дисплазия шейки матки, что требует проведения биопсии, чтобы минимизировать факторы риска развития онкологии.

Кроме того, поверхностный эпителий в мазке с наличием атипичных клеток – серьезный повод для беспокойства, поскольку видоизмененные эпителиоциты, особенно пораженные вирусом папилломы человека койлоциты, появляются в случаях предраковых трансформаций тканей и плоскоклеточном раке шейки матки. Поэтому требуется незамедлительная сдача мазка на выявление онкогенного вируса ВПЧ 16 и ВПЧ 18.

Дискератоз плоского эпителия в мазке связан с его ороговением, что в гинекологии диагностируется либо как лейкоплакия шейки матки, либо как атрофия (крауроз) вульвы у женщин в период менопаузы.

Железистый эпителий в мазке из цервикального канала может означать железистую гиперплазию шейки матки, а также гиперплазию эндометрия железистого типа. Когда обнаруживают метаплазированный эпителий в мазке, взятом с шейки матки, часто это следствие повышенного уровне половых гормонов (гиперэстрогении), эрозии шейки и наличия инфекции, а также изменения уровня кислотности во влагалище. Любая из перечисленных причин может приводить к замене цилиндрического эпителия плоским – однослойным или многослойным. Также причина такого результата мазка может заключаться в развитии плоскоклеточной метаплазии шейки матки.

Заключение, сформулированное как реактивные изменения эпителия в мазке из влагалища, может означать наличие воспалительного процесса в слизистой шейки матки.

Примечательно, что для воспаления слизистой влагалища, например, при бактериальном вагинозе, характерно практическое отсутствие в мазке лейкоцитов, но выявляется наличие сквамозного эпителия. Это слущенные эпителиоциты или чешуйки плоского эпителия в мазке, к поверхности которых прилипли патогенные кокки (такие клетки специалисты называют ключевыми).

Следует иметь в виду, что многочисленные лейкоциты и эпителий в мазке на фоне реактивных изменений эпителия часто свидетельствуют о ЗППП (конкретного инфекционного возбудителя выявляет бактериоскопия), о наличии воспаления слизистой влагалища, а у мужчин подобное наблюдается в случае воспаления мочеиспускательного канала. При этом наличие бактериальной инфекции приводит к повышению числа нейтрофилов в мазке, а если повышено количество лимфоцитов, то воспаление имеет вирусное происхождение.

Подробная информация в материале – Почему повышены лейкоциты в мазке у женщин и мужчин?

Кроме того, читайте, что может означать такой результат мазка у беременных – Лейкоциты в мазке при беременности

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]

Эпителий в мазке из носа

В норме в мазке из носа присутствует незначительное количество клеток плоского эпителия слизистой оболочки носовой полости и цилиндрического эпителия – в виде реснитчатых клеток (цилий), обеспечивающих мукоцилиарный клиренс назальных дыхательных путей.

В результате расшифровки цитологического исследования мазка из полости носа можно дифференцировать ринит инфекционной и аллергической этиологии, что особенно важно при хроническом насморке у взрослых (нередко вазомоторном) и частых ринитах с заложенностью носа у детей, склонных к аллергии.

Проведение рино- или назоцитограммы может выявить лейкоциты и эпителий в мазке

у ребенка или взрослого пациента. При аллергии в назальном секрете увеличивается число гранулоцитарных лейкоцитов – эозинофилов, а при повышенном уровне лимфоцитов в мазке причину частого насморка связывают с инфекцией. Если же лейкоцитов в мазке из носа нет, то может диагностироваться ринит вазомоторный, а если лейкоциты и эпителий в мазке из носа полностью отсутствуют, то определяют атрофический ринит.

Показателен для острой стадии аллергического насморка плоский эпителий слоями в мазке (на уровне 15 единиц в п/з), количество которого при ремиссии снижается в 2-3 раза.

Когда аллергический насморк сопровождает бронхиальную астму, то в мазке выявляют больше цилиндрического эпителия и частиц отслоившегося плоского эпителия. А для острого синусита характерно наличие метаплазированного цилиндрического эпителия в мазке.

Читайте также – Анализ слизи из носа

[12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]

[12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20]

Источник

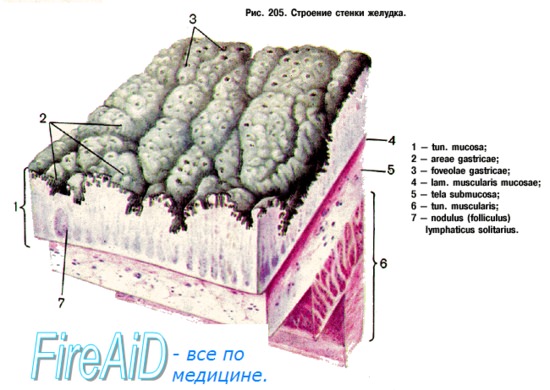

ЖЕЛУДОК

Дно желудка. Поверхность

Дно желудка. Поверхность

слизистой оболочки желудка неровная, имеет углубления – желудочные

ямки. Желудочные ямки и вся поверхность слизистой оболочки желудка

выстланы однослойным однорядным цилиндрическим железистым эпителием.

Эпителий лежит на волокнистой соединительной ткани (собственный слой

слизистой оболочки). В нём расположены простые трубчатые железы с

разветв- лёнными секреторными отделами. Выводные протоки этих желёз

открываются на дне желудочных ямок. За собственным слоем находится

хорошо развитый в стенке желудка мышечный слой слизистой оболочки.

Подслизистая оболочка образована рыхлой соединительной тканью, содержит

много эластических волокон и кровеносных сосудов; железы в ней

отсутствуют. Мышечная оболочка состоит из трёх нерезко разграниченных

слоёв гладких мышц: наружного продольного, среднего циркулярного и

внутреннего, имеющего косое направление. Серозная оболочка состоит из

соединительнотканной основы, покрытой мезотелием.

Фундальный отдел желудка. Слизистая

Фундальный отдел желудка. Слизистая

оболочка, покрытая цилиндрическим железистым эпителием (1), имеет

углубления – желудочные ямки (2). Вся толща собственного слоя занята

простыми трубчатыми железами (3), плотно прилежащими друг к другу

(фундальные железы желудка). В них различают шейку, открывающуюся на дне

желудочной ямки, тело и дно (4). Мышечный слой слизистой оболочки

состоит из внутреннего и наружного циркулярных и среднего продольного

под- слоёв. Окраска гематоксилином и эозином.

Париетальные клетки в

Париетальные клетки в

слизистой оболочке фундального отдела желудка. Иммунофлуоресцентным

методом окрашены париетальные клетки (зелёное свечение) фундальных желёз

желудка. [32]

Фундальная железа относится

Фундальная железа относится

к простым трубчатым неразветвлён- ным или слабо разветвлённым железам.

Секреторный отдел имеет очень узкий просвет и состоит из главных,

париетальных, энтероэндокринных и слизистых шеечных клеток. Главные

клетки образуют дно железы. Здесь наряду с ними присутствуют редкие

париетальные и энтероэндокринные клетки. Основная масса париетальных

клеток сосредоточена в теле и шейке железы. Слизистые шеечные клетки

расположены в шейке железы (отсюда происходит их название) и

вырабатывают слизистый секрет, по химическому составу отличающийся от

более вязкой слизи поверхностных слизистых клеток желудка. Между

железами видны тонкие прослойки соединительной ткани с кровеносными

сосудами. [8]

Пилорическая часть желудка построена

Пилорическая часть желудка построена

из четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В

отличие от фундальной части желудка, желудочные ямки значительно глубже;

в толще собственного слоя слизистой оболочки расположены пилорические

железы. Для выделяющих слизь и некоторое количество пепсиногена

пилорических желёз характерны разветвлённые секреторные отделы и

практически полное отсутствие париетальных клеток. Пилорические железы

содержат клетки, сходные с шеечными слизистыми клетками фундальных

желёз. В мышечной оболочке особого развития достигает средний

(циркулярный) слой гладкомышечных клеток, образующий пилорический

сфинктер и регулирующий поступление пищи из желудка в двенадцатиперстную

кишку.

Пилорическая часть желудка отличается

Пилорическая часть желудка отличается

глубокими желудочными ямками (1). Эпителий (2) слизистой оболочки –

однослойный цилиндрический. В собственном слое расположены секреторные

отделы простых трубчатых разветвлённых пилорических желёз. Мышечный слой

(4) отграничивает слизистую оболочку от подслизистой. Окраска

пикроиндигокармином.

Переход желудка в двенадцатиперстную кишку. Стенка

Переход желудка в двенадцатиперстную кишку. Стенка

двенадцатиперстной кишки, как и стенка желудка, состоит из четырёх

оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В области

перехода наиболее существенные изменения происходят в слизистой и

подслизистой оболочках. Однослойный цилиндрический железистый эпителий

желудка сменяется однослойным цилиндрическим каёмча- тым эпителием (с

бокаловидными клетками) двенадцатиперстной кишки, покрывающим широкие

выросты слизистой оболочки (ворсинки), а также щелевидные углубления

между основаниями ворсинок (крипты). Пилорические железы, секреторные

отделы которых находятся в собственном слое слизистой оболочки желудка,

постепенно исчезают. В подслизистой оболочке двенадцатиперстной кишки

расположены секреторные отделы сложных разветвлённых желёз (дуоденальные

железы). В области перехода в собственном слое слизистой оболочки можно

увидеть скопление лимфоидной ткани в виде солитарного фолликула.

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Желудок выполняет секреторную, механическую и эндокринную функции. Различают однокамерные и многокамерные желудки.

Однокамерный желудок. Его стенка построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек (рис. 265).

Слизистая оболочка состоит из эпителиального слоя, основной пластинки, мышечной пластинки и подслизистой основы.

Рис. 265. А – схема микроскопического строения дна желудка:

1 – однослойный цилиндрический железистый эпителий; 2 – желудочная ямочка; 3 – собственные фундальные железы желудка; 4 – собственная пластинка слизистой оболочки; 5 – мышечная пластинка слизистой оболочки; 6 – подслизистая основа (а – кровеносный сосуд, б – жировая клетка); 7 – мышечная оболочка; 8 – межмышечное нервное сплетение; 9 – серозная оболочка; 10 – слизистая оболочка; 11 – косые слои мышечной оболочки; 12 – циркулярный слой и 13 – продольный слой мышечной оболочки.

Б – схема электронно-микроскопического строения слизистых клеток поверхностного эпителиального слоя желудка (по Ито):

1 – микроворсинки; 2 – гранулы слизистого секрета; 3 – митохондрии; 4 – комплекс Гольджи; 5 – гранулярная эндоплазматическая сеть; 6 – базальная мембрана.

Рис. 266. Железы дна желудка:

I – шейка .железы; II – тело железы; III – дно железы; 1 – однослойный железистый эпителий; 2 – желудочная ямка; 3 – собственная пластинка; 4 – добавочные клетки; 5 – париетальная клетка; 6 – главные клетки; 7 – мышечная пластинка.

Поверхность ее в виде неровного контура, чему способствует рыхлое соединение слизистой и мышечной оболочек.

Слизистая оболочка формирует складки, поля и ямки. В образовании складок принимают участие все слои слизистой, в образовании полей – эпителиальный слой и основная пластинка, в которой железы располагаются группами, разграниченными соединительной тканью. Желудочные ямочки образуются в результате погружения эпителия в толщу основной пластинки (А – 2).

Эпителиальный слой представлен однослойным столбчатым железистым эпителием. Его клетки характеризуются ярко выраженной полярной дифференциацией: в базальном полюсе лежит овальное ядро, многочисленные митохондрии; над ядром находится комплекс Гольджи. В апикальном полюсе размещены секреторные гранулы и капли мукоидного секрета (Б). Поверхностный эпителиальный слой вырабатывает слизь, которая защищает ткани слизистой оболочки от механических повреждений грубой частью корма и негативных воздействий желудочного сока. Собственная пластинка построена из рыхлой соединительной и ретикулярной тканей. Здесь, прилегая друг к другу, залегают простые трубчатые неразветвленные (разветвленные) железы. Их выводные протоки открываются в желудочные ямки. По строению и функции железы разных зон стенки желудка варьируют, в связи с чем выделяют фундальные, пилорические и кардиальные. На этом основании и части желудка принято именовать фундальной, пилорической, кардиальной.

Простые, трубчатые фундальные железы имеют неразветвленный или слабо разветвленный концевой отдел и короткий выводной проток, открывающийся в относительно неглубокую желудочную ямку. В железе различают шейку, тело и дно (рис. 266). Шейка является выводным протоком, тело и дно – секреторным отделом.

У железы очень узкий, едва заметный просвет, состоит она из главных, париетальных (обкладочных), слизистых, шеечных, эндокринных (аргирофильных) клеток (см. цв. табл. XI).

Из главных клеток построена большая часть дна и тела железы. В клетке различают базальный и апикальный полюсы. Первый из них характеризуется базофилией, которая обусловлена локализацией белоксинтезирующей системы клетки, то есть гранулярной эндоплазматической сети. С этой зоной клетки связывают образование профермента – пепсиногена. Второй полюс заполнен гранулами белкового секрета, его плазмолемма образует короткие микроворсинки. В центральной части главной клетки находится овальное ядро (рис. 267).

Париетальные (обкладочные) клетки, прилегая к базальной мембране, лежат снаружи главных и слизистых клеток. Они округлой формы, по размеру больше главных. Округлое ядро лежит в центре клетки, цитоплазма оксифильна. Внутри париетальной клетки расположена система внутриклеточных канальцев с многочисленными микроворсинками. Они переходят в межклеточные канальца, расположенные между клетками железы и контактирующие с просветом железы (В). Цитоплазма богата митохондриями. Обкладочные клетки продуцируют хлориды, из которых образуется соляная кислота. В ее присутствии пепсиноген превращается в пепсин – фермент желудочного сока. Его действие направлено на расщепление белковой части корма.

В базальном полюсе слизистой клетки содержится уплощенное? ядро. В апикальном полюсе находятся митохондрии, комплекс Гольджи и многочисленные округлые слизистые гранулы. Клетки локализуются в теле железы.

У основания каждой расположенной в шейке железы находится уплощенное или треугольное ядро. В апикальной ее части лежат капли секрета, хорошо окрашивающиеся муцикармином. Шеечные клетки характеризуются высокой митотической активностью. Их считают не только железистыми, но и обладающими регенерационной способностью.

Эндокринные клетки находятся в теле и дне железы. Эти клетки секретируют биологически активные вещества, подобные гормонам, которые стимулируют секреторную функцию желез.

Простые трубчатые кардиальные железы имеют сильно разветвленный концевой отдел и широкий просвет выводного протока. Клетки концевого отдела цилиндрической или кубической формы, у них оттесненное к основанию ядро и светлая цитоплазма. Клетки секретируют амилоидные ферменты, расщепляющие крахмал. В железах могут встречаться главные, париетальные и слизистые клетки. Кардиальные железы расположены в основной пластинке вблизи пищевода (рис. 268).

Пилорические железы – трубчатые, простые, с короткими и сильно ветвящимися концевыми отделами, с широкими просветами. В основной пластинке они лежат более рыхло. Железистые клетки по строению сходны со слизистыми клетками фундальных желез. Клетки цилиндрической формы со светлой цитоплазмой, содержащей слизь и оттесненные к базальному полюсу уплощенные ядра. Имеются шеечные клетки и отсутствуют париетальные

Рис. 267. Схема электронно-микроскопического строения главной клетки железы дна желудка (А):

а – митохондрии; б – гранулярная эндоплазматическая сеть; в – комплекс Гольджи; г – зернышки пепсиногена; д – микроворсинки; е – базальная мембрана; ж – ядро; Б – схема электронно-микроскопического строения париетальной железы дна желудка: 1 – каналец; 2 – митохондрия; 3 – ядро; 4 – лизосома; 5 – комплекс Гольджи.

Рис. 268. Три типа желез желудка:

А – донная; Б – пилорическая; В – кардиальная железы; а – покровный эпителий; б – перешеек; в – тело; г – дно железы; д – поперечные и косые разрезы отдельных ветвей железы; е – главные; ж – париетальные и з – добавочные клетки.

клетки. Желудочные ямки по сравнению с другими железами более глубокие.

Мышечная пластинка построена из пучков гладкомышечных клеток, расположенных циркулярно и продольно. Состоит она из двух продольных и одного внутреннего циркулярного слоев. Сокращение мышечных клеток вызывает образование складок слизистой оболочки, что улучшает выделение секрета из просвета желез,

Подслизистая основа построена из рыхлой соединительной ткани и содержит сосудистое и нервное сплетения, сеть лимфатических сосудов. Такое строение обусловливает подвижность слизистой оболочки.

Мышечная оболочка состоит из трех слоев гладкомышечных клеток: внутреннего, наружного и среднего. Внутренний слой косой, средний – циркулярный, наружный – продольный. Между слоями мышц находятся ганглии интрамурального межмышечного сплетения и множество лимфатических сосудов.

Серозная оболочка построена из рыхлой соединительной ткани и снаружи покрыта мезотелием (однослойным сквамозным эпителием).

У животных разных видов различия в строении однокамерных желудков сводятся преимущественно к разному соотношению площади безжелезистой и железистой частей, соотношению длины концевых отделов и выводных протоков, что обусловлено характером принимаемого корма, и в связи с этим специфической потребности в ферментах.

Многокамерный желудок жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз) состоит из трех преджелудков: рубца, книжки, сетки и железистого желудка – сычуга. В отличие от сычуга в слизистой оболочке преджелудков отсутствуют железы. Здесь осуществляются механическая переработка и разложение корма с участием бактерий и простейших. Слизистая оболочка преджелудков покрыта многослойным ороговевающим эпителием, который является продолжением эпителиального слоя пищевода. В эпителии преджелудков не выражен блестящий слой, имеются зернистый и роговой слои, между клетками интенсивно развита система щелей.

Рубец (рис. 269 – А). Его слизистая оболочка образует выпячивания (сосочки) основной пластинки различной величины и формы, покрытые многослойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка состоит из отдельных пучков, лежащих у основания сосочков. Отдельные мышечные клетки встречаются в основной пластинке сосочка. Мышечная оболочка построена из гладкомышечных клеток, среди которых имеются отдельные волокна исчерченной мышечной ткани. Различают два слоя; внутренний – кольцевой и наружный – продольный.

Рубец покрыт серозной оболочкой, представленной рыхлой соединительной тканью и мезотелием.

Сетка (Б). Основная пластинка слизистой оболочки образует большое число складок, которые так же, как и ячейки, лежащие между ними, покрыты многослойным сквамозным эпителием. Мышечная пластинка не выражена. Единичные гладкомышечные клетки рассеяны в соединительнотканной основе. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкомышечных клеток, образующих спирали и пересечения. Мышечная оболочка связана с мышечной оболочкой пищевода и пищеводного желоба. Снаружи сетка покрыта серозной оболочкой. Пищеводный желоб имеет сходство в строении с сеткой. Значительнее развит мышечный слой слизистой оболочки, который вблизи сетки формирует сплошной слой. В основе губ желоба расположен продольный гладкомышечный слой, не потерявший связи с мышечной оболочкой сетки. Кроме того, различают внутренний циркулярный слой гладкомышечных клеток и наружный продольный слой исчерченных мышечных волокон, продолжающихся из пищевода.

Книжка (В). В образовании листочков книжки участвуют основная и мышечная пластинки. На вершине мышечная пластинка утолщается, формируя продольный слой края листка. В большие листки проникают мышечные клетки кольцевого слоя мышечной оболочки. Последняя также состоит из гладкомышечных клеток, формирующих более тонкий продольный слой и более толстый

Рис. 269. Схема гистологического строения преджелудков крупного рогатого скота:

А – рубец; Б – сетка; В – книжка; а – эпителиальный слой; б – основа слизистой оболочки; в – мышечная пластинка; г – подслизистая основа слизистой оболочки; д – кольцевой и продольный слои мышечной оболочки; е – серозная оболочка; ж – врастание соединительной ткани в эпителий; з – сосочки слизистой рубца; и – крупная складка сетки; к – ее мышечные пучки; л – крупный листок книжки; м – пластинчатый отросток кольцевого слоя мышечной оболочки. При большом увеличении: н – сосочек рубца; о – складка сетки; п – листок книжки (по Техверу).

циркулярный. Снаружи лежит серозная оболочка, состоящая из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Таким образом, общей морфологической особенностью преджелудков жвачных является наличие соединительнотканных сосочков, покрытых плоским многослойным эпителием. Преджелудки обильно снабжаются кровью. В сосочек входят несколько артериальных сосудов, которые образуют в нем густую сеть капилляров.

Сычуг. Стенка железистого желудка жвачных, как и других животных, построена из слизистой, мышечной и серозной оболочек. В основной пластинке слизистой оболочки располагаются кардиальные, фундальные и пилорические железы. Простые трубчатые фундальные железы имеют более длинную шейку и относительно короткий секреторный отдел. Эти железы занимают большую часть стенки желудка. Зона кардиальных желез незначительна. Она находится рядом с входом книжки в сычуг. По сравнению с другими животными пилорические железы длиннее.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник