Нормы секреторной функции желудка

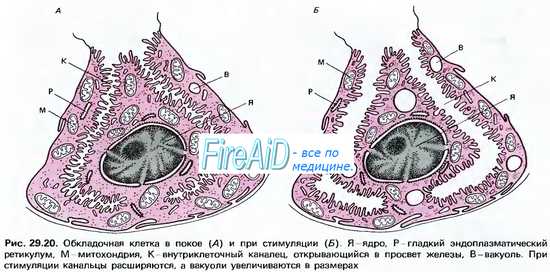

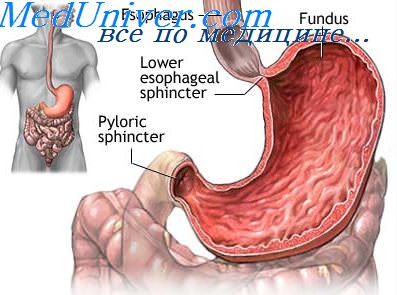

Оглавление темы “Глотание. Пищеварение в желудке.”: Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.Секреторная функция желудка осуществляется желудочными железами, продуцирующими желудочный сок. Они состоят из трех видов клеток: главных, принимающих участие в выработке ферментов; обкладочных (париетальных), участвующих в выработке хлористоводородной (соляной) кислоты, и добавочных, выделяющих мукоидный секрет (слизь). В его состав входит также внутренний фактор кастла (гастромукопротен), участвующий в регуляции кроветворения. Натощак слизь выделяется также цилиндрическим эпителием, которым покрыта слизистая оболочка желудка. Железы кардиального отдела желудка секретируют в основном слизь. В железах пилорического отдела отсутствуют обкладочные клетки. Поэтому в секрете желез этого отдела отсутствует соляная кислота и его рН равен 7,8—8,4. Основную роль в желудочном пищеварении играют железы фундального отдела, включающего три секректорные зоны: дна, малой кривизны и тела желудка (рис. 11.11). Эти железы имеют все три типа клеток и выделяют основное количество желудочного сока. Состав желудочного сока. В состоянии покоя (натощак) из желудка человека можно извлечь около 50 мл желудочного содержимого нейтральной или слабокислой реакции (рН 6,0). Это смесь слюны и желудочного сока.

Общее количество желудочного сока, отделяющегося у человека при обычном пищевом режиме, составляет 2,0—2,5 л в сутки. Это бесцветная, прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость с удельным весом 1,002— 1,007. В соке могут быть хлопья слизи. Желудочный сок имеет кислую реакцию (рН 0,8—1,5) вследствие высокого содержания в нем хлористоводородной (соляной) кислоты (0,3—0,5 %). Содержание воды в соке — 99,0— 99,5 %, а плотных веществ — 1,0—0,5 %. Плотный остаток представлен органическими и неорганическими веществами: хлоридами (5—6 г/л), сульфатами (10 мг/л), фосфатами (10—60 мг/л), гидрокарбонатами (0—1,2 г/л) натрия, калия, кальция и магния, аммиалом (20—80 мг/л). Значительная часть минеральных веществ всасывается в желудке и кишечнике в кровь и участвует в поддержании постоянства внутренней среды. Основной неорганический компонент желудочного сока — соляная кислота. Органическая часть плотного остатка состоит из ферментов и мукоидов (см. ниже). В небольшом количестве находятся в остатке азотсодержащие вещества небелковой природы (мочевина, мочевая кислота, молочная кислота и др.), подлежащие удалению из организма. – Также рекомендуем “Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.” |

Источник

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Внутрипищеводная и внутрижелудочная рН-метрия.рН-метрия отражает кислотообразующую и кислотонейтрализующую функции желудка в период исследования и часто дает ценные сведения, объясняющие патогенез, клинические симптомы и определяющие патогенетическую терапию при наиболее распространенных заболеваниях органов системы пищеварения, в связи с чем данный метод является «золотым» стандартом при исследовании кислотопродукции при кислотоассоциированных заболеваниях ЖКТ.

Метод определения внутрижелудочного рНявляется функциональным электрометрическим методом. рН-зонд имеет 3 электрода: для определения рН-среды в кардиальном, антральном отделе и в теле желудка (корпусе). Возможно проведение суточной рН-метрии, что дает возможность определить уровень базального кислотообразования, изучить естественный ритм кислотной продукции в течение суток (в т. ч. во время бодрствования и сна, физических нагрузках, приема пищи и т. д.). Одной из основных задач данного исследования является оценка действия и подбор индивидуальных схем приема антисекреторных препаратов.

Оценку кислотопродукции и кислотонейтрализации производят по параметрам, предложенным Е. Ю. Линаром, Ю. Я. Лея, представленным в табл. 1.

Таблица 1

Оценка кислотообразовательной и кислотонейтрализующей функций желудка

| Оценка кислотообразования Тип корпуса желудка натощак | рН | Оценка кислотонейтрализации – показания антральной рН-сливы | рН |

| Гиперацидность | < 1,5 | Компенсированное состояние — кислый секрет главных желез нейтрализуется полностью | > 5,0 |

| Частично компенсированное состояние | 2,0–4,9 | ||

| Нормацидность, непрерывное кислотообразование | 1,5–2,0 | Декомпенсированное состояние — кислый секрет главных желез не нейтрализуется | < 2 |

| Гипоацидность | 2,1–5,9 | — | — |

| Анацидность | > 6,0 |

Самым неблагоприятным состоянием считается декомпенсированный сильнокислый желудок, когда нейтрализующая способность у секрета пилорических желез полностью отсутствует, что характерно для язвы в стадии обострения, особенно при локализации ее в 12-перстной кишке.

Секреция желудочного сока является сложным процессом с участием различных механизмов. Только комплексное изучение всех функций желудка и клинической картины заболевания может привести исследователя к правильному решению диагностической задачи.

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1.Больной А, 35 лет, жалобы на боли в околопупочной области спустя 1 ч после еды, отрыжку кислым, изжогу. При проведении суточной рН-метрии установлено, что рН корпуса желудка натощак равно 2, в антральном отделе рН = 3.

1. Оцените кислотообразующую и кислотонейтрализующую функции желудка. 2. Сделайте предположительный диагноз.

Задача 2.Больной В, 29 лет, ночные жалобы на боли в эпигастральной области сразу после приема любой пищи, голодные боли, отрыжку кислым, изжогу. рН корпуса желудка натощак равно 1,2; в антральном отделе рН = 2,0.

1. Оцените кислотообразующую и кислотонейтрализующую функции желудка. 2. Сделайте предположительный диагноз.

Задача 3. Больной Г, 30 лет, поступил с жалобами на общую слабость, мелькание «мушек» перед глазами, «черный» кал, внезапное усиление боли в эпигастральной области. Заболел остро. Периодические умеренные боли в эпигастрии, изжога беспокоили в течение последних 3 лет. Из анамнеза выявлено: курит до 20 сигарет в день, алкоголь употребляет умеренно, мать страдает язвой 12-перстной кишки. При поступлении состояние средней тяжести, пониженное питание, бледность кожных покровов, ЧСС 98 уд/мин, АД 95/60 мм рт. ст. В анализе крови: Hb — 90 г/л,

Er — 3,1·1012/л. Анализ кала на скрытую кровь резко положителен. При фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) выявлена язва 12-перстной кишки.

1.Какое опасное осложнение язвы 12-перстной кишки развилось у данного больного? 2. Какие клинические и лабораторные данные указывают на это? 3. Какие эндогенные и экзогенные предрасполагающие факторы для развития язвы имеются у данного больного, их патогенетическая роль. 4. На наличие какого микроорганизма следует исследовать биопсийный материал слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки? Какова его патогенетическая роль? 5.Оцените степень кровопотери. 6. Дайте рекомендации больному по дальнейшему образу жизни.

Задача 4.Больной Д, заболел остро. Жалуется на повышение температуры тела до 38 ºС, боли в животе, многократную рвоту, водянистый стул до 10 раз в сутки, сухость во рту, слабость. Болеет 2 дня. Язык сухой, обложен белым налетом, кожные покровы сухие, ЧСС 120 уд/мин, АД 90/60 мм рт. ст., ЧД 22 в мин. Живот мягкий, болезненный при пальпации. При лабораторном исследовании фекалий выявлено: общая осмолярность фекалий 280 ммоль/л, содержание Na+ — 90 ммоль/л, К+ — 40 ммоль/л.

1. Рассчитайте «осмотическую разницу» электролитного состава кала и дайте оценку механизма развития диареи у данного больного.

2. Оцените тяжесть состояния больного Д, чем она обусловлена? 3.Какое лабораторное исследование необходимо провести для уточнения причины диареи? 4. Какие нарушения кислотно-основного и электролитного состояния могут развиться при диарее, в чем их проявления?

ОТВЕТЫ НА СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ

Задача 1. 1. Частично компенсированный (на 1 единицу рН) среднекислый желудок. 2. Можно предположить функциональную желудочную диспепсию или язву желудка.

Задача 2.1. Сильнокислый декомпенсированный желудок. 2. Можно предположить язву 12-перстной кишки.

Задачу 3. 1. У больного развилось кровотечение из язвы 12-перстной кишки. 2. Бледность кожных покровов, падение АД, тахикардия, снижение уровня гемоглобина, эритроцитов; обнаружена скрытая кровь в кале, данные ФГДС. 3. Курение, употребление алкоголя, наследственная предрасположенность. Их роль: стимуляция секреции соляной кислоты, ингибирование синтеза бикарбонатов, ускоренная эвакуация содержимого желудка в 12-перстную кишку, подавление синтеза простогландинов, угнетение регенерации эпителия, снижение перфузии слизистой. 4. Необходимо исследовать биопсийный материал слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки на наличие Н. pylori. ЛПС, Саg A-протеин Н. pylori вызывают миграцию лейкоцитов и развитие активного воспаления, усиление моторной функции желудка и сброс кислого желудочного содержимого в 12-перстную кишку. Фермент уреаза расщепляет мочевину с образованием аммиака и стимулирует G-клетки к гиперпродукции гастрина и к гиперсекреции НС1. Развивается активное воспаление, в 12-перстной кишке эти участки быстро подвергаются разрушению и образуются язвы. 5. У больного средняя степень кровопотери. 6. Пройти курс лечения от язвы дуоденум, отказаться от курения, алкоголя, избегать стрессов, не принимать потенциально ульцерогенных препаратов.

Задачу 4. 1. «Осмотическая разница» электролитного состава кала составляет 280 – (90 + 40) = 10 ммоль/л (норма), что указывает на секреторный характер диареи. 2. Состояние больного тяжелое, имеются признаки дегидратации организма: сухость кожи и слизистых, тахикардия, тахипноэ, гипотензия. 3. Для уточнения причины диареи необходимо провести бактериологическое исследование фекалий. 4. При длительной диарее развивается выделительный ацидоз. Теряются активно секретируемые в просвет кишечника Na и К. Выраженный ацидоз проявляется угнетением ЦНС, слабостью, гипотензией, одышкой.

Литература

Основная

1. Патологическая физиология / под. ред. Н. Н. Зайко, Ю. В. Бытя. М. : МЕДпрессинформ, 2006. С. 471–493.

2. Патофизиология / под ред. В. В. Новицкого, Е. Д. Гольдберга. Томск : из-во Томского ун-та, 2001. С. 538–575.

3. Хендерсон, Дж. М. Патофизиология органов пищеварения / Дж. М. Хендерсон; пер с англ. М.; СПб. : Бином-Невский диалект,1997. 287 с.

Дополнительная

1. Литвицкий, П. Ф. Патофизиология : в 2 т. / П. Ф. Литвицкий. М. : ГЭОТАР-МЕД, 2002. Т. 2. С. 239–273.

2. Внутренние болезни : учеб. : в 2 т. / под ред. А. С. Галявича [и др.]. М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. Т. 2. С. 587–645. (ХХI век).

3. Гастроэнтерология / под. ред. С. П. Л. Трэвиса [и др.]; пер. с англ. М. : Мед. лит., 2002. 640 с.

4. Мараховский, Ю. Х. Общая гастроэнтерология : основная терминология и диагностические критерии / Ю. Х. Мараховский. Минск : Репринт, 1995. 172 с.

5. Рапопорт, С. И. рН-метрия пищевода и желудка при заболеваниях верхних отделов пищеварительного тракта / С. И. Рапопорт [и др.]; под ред. акад. РАМН

Ф. И. Комарова. М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2005. 208 с.

6. Парфенов, А. И. Энтерология / А. И. Парфенов. М. : Триада-Х, 2002. 724 с.

7. Пиманов, С. И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь : рук. для врачей /

С. И. Пиманов. М. : Мед. книга; Н. Новгород: НГМА, 2000. 378 с.

8. Гончарик, И. И. Клиническая гастроэнтерология / И. И. Гончарик. Минск : Интерпрессервис, 2002. 334 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Мотивационная характеристика темы……………………………………………. 3

Учебный материал……………………………………………………………………….. 5

Общая этиология расстройств пищеварения………………………….. 5

Экспериментальные методы

изучения функционирования

системы пищеварения в норме и ее патология………………………… 6

Патогенез основных синдромов нарушения пищеварения………. 6

Нарушения аппетита……………………………………………………………. 7

Дисфагия…………………………………………………………………………….. 8

Диспепсия…………………………………………………………………………… 9

Патофизиология тошноты и рвоты……………………………………… 10

Болевой синдром при поражениях органов пищеварения…….. 11

Основные нарушения

секреторной и моторной функций желудка………………………….. 12

Язва желудка и 12-перстной кишки…………………………………….. 14

Панкреатит. Панкреатическая недостаточность пищеварения.. 22

Основные нарушения функций кишечника…………………………… 23

Оценка секреторной деятельности желудка………………………….. 28

Ситуационные задачи…………………………………………………………………. 29

Ответы на ситуационные задачи………………………………………………….. 30

Литература………………………………………………………………………………… 32

Учебное издание

КучукЭлеонора Николаевна

Висмонт Франтишек Иванович

Источник

Функции желудка. Физиология желудка.

Функциональная активность всех органов желудочно-кишечного тракта (системы пищеварения) и желудка, в частности, — моторика, секреция и всасывание, регулируется системой сложных нервных и гуморальных механизмов и тесно взаимосвязаны. Основой механизма регуляции функций желудка являетя саморегуляция и самоорганизация клеток его тканей. Координация деятельности желудка и других органов системы пищеварения осуществляется посредством четырех взаимосвязанных компонентов:

– нервная система — центральная и местная;

– эндогенные биологически активные соединения, которые выполняют информативную (сигнальную) и регуляторную (корригирующую) роль;

– микроциркуляция;

– иммунная система.

В зависимости от локализации и характера механизмов регуляции органов пищеварения условно их можно разделить на три группы:

– центральный рефлекторный — условно-рефлекторный и безусловно-рефлекторный;

– гуморальный и

– местный (локальный):

– нервный и

– паракринный.

Роль этих групп в различных отделах пищеварительного тракта не одинакова. В начальных отделах (желудок и двенадцатиперстная кишка) большое влияние оказывают рефлекторные центральные механизмы, тогда как по мере удаления от ротовой полости их действие уменьшается, и возрастает роль гуморальных факторов. Деятельность дистальных отделов тонкой кишки и толстого кишечника преимущественно регулируется местными факторами, которые активируют или тормозят эффекты механических и химических раздражений продвигающимся пищевым комком и гормонами APUD-системы.

Химус оказывает стимулирующее воздействие на секрецию и моторику пищеварительного аппарата непосредственно в месте его нахождения и в дистальном (каудальном) направлении, в проксимальном (краниальном) — угнетающее (тормозящее). Но необходимо подчеркнуть, что ведущая и контролирующая роль функционального состояния всех органов системы пищеварения принадлежит определенным структурам головного мозга, которая осуществляется с помощью безусловно-рефлекторных взаимодействий. В желудке располпгаются хемо-, механо- и терморецепторы, от которых «информация» по афферентным волокнам блуждающих нервов поступает в мозг.

В слизистой оболочке желудка выделяют:

– механорецепторы — быстро и медленно адаптирующиеся;

– хеморецепторы, взаимодействующие с пептидами, серотонином, дофамином и т.д.;

– терморецепторы — избирательно «настроенные» к тепловым и холодовым раздражителям;

– осморецепторы, реагирующие на изменение осмомолярности содержимого желудка;

– полимодальные рецепторы, реагирующие на различные воздействия.

В настоящее время известно более 70 факторов, участвующих в регуляции процесса пищеварения, между которыми установлено около 400 взаимодействий. Однако если использовать формулу, описывающую бином Ньютона, то последнияя цифра будет во много раз больше.

Многое еще неизвестно, и в настоящее время даже создаются математические модели, с помощью которых будет возможно более детальное изучение механизмов регуляции процесса пищеварения в динамике, а также оценивать влияние фармакологических веществ. Поэтому при описании основных физиологических функций желудка мы остановимся только на действии основных факторов, оказывающих влияние на данный орган.

Основными физиологическими функциями желудка являются:

– резервуарная функция (накопление пищевой массы) — в желудке пища задерживается в течение 2-10 часов (по данным разных авторов), что определяется:

– составом пищи;

– переваривающей активностью желудочвого сока;

– образом жизни человека;

– соблюдением правил питания и т.д.;

– регуляция температуры поступившего в желудок пищевого комка — нагревание или охлаждение;

– моторная (двигательная) функция — перемешивание и продвижение пищи, а позже химуса, по пищеварительному тракту;

– механическая обработка пищи тесно связана с моторной функцией — перемешивание, перетирание и разбавление слизью и желудочным соком с образованием химуса;

– ведущая функция — расщепление (переваривание) ингредиентов пищи (с этой и другими функциями тесно связана экзокринная и эндокринная деятельность желудка):

– денатурация (изменение третичной и/или четвертичной структуры) и химическое расщепление белков под влиянием соляной кислоты (НСl);

– расщепление белков при участии протеолитических ферментов;

– ферментативная — расщепление жиров под влиянием желудочной липазы;

– гидролиз углеводов при участии карбоангидраз (амилазы и мальтазы) слюны;

– изоляция пищи, а позднее химуса от других отделов желудочно-кишечного тракта (пищевод и двенадцатиперстная кишка) за счет наличия сфинктеров;

– стерилизация пищевой массы (химуса) под влиянием соляной кислоты и лизоцима;

– всасывание (метаболическая функция) — вода, соли, алкоголь, моносахариды, некоторые лекарственные препараты и др.;

– экзокринная секреторная функция — секреция ингредиентов желудочного сока:

– проферменты и ферменты (секретируются, в основном главными клетками) — пропесиноген, который превращается в пепсиноген и расщепляет белки до пептонов;

– химозин — участвует в расщеплении белков преимущественно молока (казеина), что выражается в створаживанием молока;

– желудочная липаза — расщепление жиров;

– лизоцим (бактерицидное действие) — расщепление оболочек бактерий;

– соляная кислота (секреция ионов водорода и хлора осуществляется париетальными клетками), которая:

– приводит к денатурации и набуханию белков, что обеспечивает большую доступность белковой молекулы для действия ферментов;

– активирует пропепсиноген с образованием пепсиногена;

– обладает антибактериальным действием;

– регулирует секрецию слизи и ферментов и т.д.;

– слизь — нерастворимая фракция — покрывает поверхность слизистой оболочки, изолирует эпителиальные клетки от агрессивного действия соляной и пищеварительных ферментов (механическая и химическая защита);

– растворимая фракция — образует коллоидный раствор, в котором растворены компоненты желудочного сока;

– обладает буферными свойствами, т.е. поддерживает кислотность на определенном уровне;

– антианемический фактор (внутренний фактор Кастла) — синтезируется париетальными клетками; его наличие необходимо для всасывания витамина В12 в кишечнике, при его отсутствии развивается анемия, синтез и секреция фактора стимулируется гистамином, гастрином, а также повышаются при активации блуждающего нерва (ацетилхолином);

– в кислой среде желудка происходит окисление ионов желези, что способствует его всасыванию в тонком кишечнике;

– стерилизация поступающей пищи происходит в кислой среде желудка;

– гормональная функция — различные эндокринные клетки синтезируют биологически активные соединения (гастрин, серотонин, мотилин и др.), оказывающие эндокринное, нейроэндокринное и паракринное действие, и участвующие в регуляции секреторной и двигательной активности;

– экскреторная функция — выделение из крови в полость желудка аммиака, мочевой кислоты, мочевины, креатинина);

– формирование иммунных реакций, участвующих в становлении противоопухолевого иммунитета (слизистая оболочка);

– участие в регуляции водно-солевого обмена и кислотности (рН) крови.

Далее мы остановимся на основных функциях желудка, имеющих важное значение в развитии заболеваний органов желудочно-кишечного тракта.

– Также рекомендуем “Моторная функция желудка. Двигательная функция желудка.”

Оглавление темы “Регуляция желудка. Слизистая желудка.”:

1. APUD-система. Диффузная нейроэндокринная система.

2. Характеристика клеток APUD-системы. Классификация апудоцитов.

3. Функции желудка. Физиология желудка.

4. Моторная функция желудка. Двигательная функция желудка.

5. Тонус желудка. Принципы регуляции двигательной активности желудка.

6. Рвота. Механизмы рвоты. Переваривание пищи в желудке.

7. Соляная кислота желудка. Функции соляной кислоты в желудке.

8. Регуляция секреции желудочного сока. Торможение секреции желудочного сока.

9. Опорожнение желудка. Бикарбонатный слой слизистой желудка.

10. Муцины желудка. Состав и строение муцинов желудка.

Источник