Нормальная секреторная функция желудка

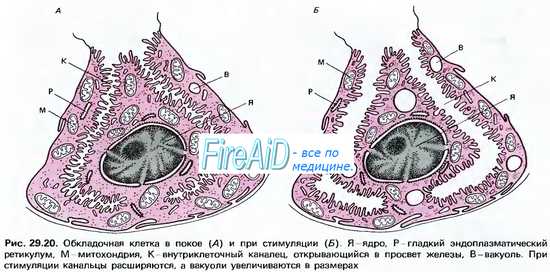

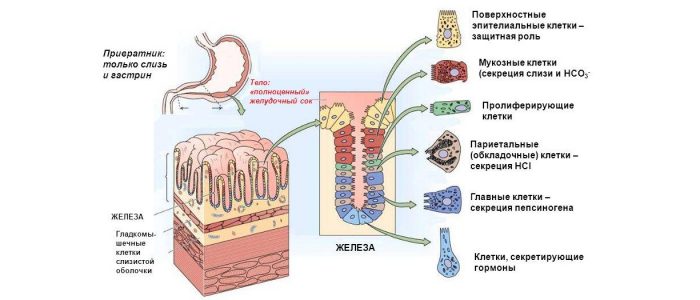

Оглавление темы “Глотание. Пищеварение в желудке.”: Секреторная функция желудка. Желудочный сок. Состав желудочного сока.Секреторная функция желудка осуществляется желудочными железами, продуцирующими желудочный сок. Они состоят из трех видов клеток: главных, принимающих участие в выработке ферментов; обкладочных (париетальных), участвующих в выработке хлористоводородной (соляной) кислоты, и добавочных, выделяющих мукоидный секрет (слизь). В его состав входит также внутренний фактор кастла (гастромукопротен), участвующий в регуляции кроветворения. Натощак слизь выделяется также цилиндрическим эпителием, которым покрыта слизистая оболочка желудка. Железы кардиального отдела желудка секретируют в основном слизь. В железах пилорического отдела отсутствуют обкладочные клетки. Поэтому в секрете желез этого отдела отсутствует соляная кислота и его рН равен 7,8—8,4. Основную роль в желудочном пищеварении играют железы фундального отдела, включающего три секректорные зоны: дна, малой кривизны и тела желудка (рис. 11.11). Эти железы имеют все три типа клеток и выделяют основное количество желудочного сока. Состав желудочного сока. В состоянии покоя (натощак) из желудка человека можно извлечь около 50 мл желудочного содержимого нейтральной или слабокислой реакции (рН 6,0). Это смесь слюны и желудочного сока.

Общее количество желудочного сока, отделяющегося у человека при обычном пищевом режиме, составляет 2,0—2,5 л в сутки. Это бесцветная, прозрачная, слегка опалесцирующая жидкость с удельным весом 1,002— 1,007. В соке могут быть хлопья слизи. Желудочный сок имеет кислую реакцию (рН 0,8—1,5) вследствие высокого содержания в нем хлористоводородной (соляной) кислоты (0,3—0,5 %). Содержание воды в соке — 99,0— 99,5 %, а плотных веществ — 1,0—0,5 %. Плотный остаток представлен органическими и неорганическими веществами: хлоридами (5—6 г/л), сульфатами (10 мг/л), фосфатами (10—60 мг/л), гидрокарбонатами (0—1,2 г/л) натрия, калия, кальция и магния, аммиалом (20—80 мг/л). Значительная часть минеральных веществ всасывается в желудке и кишечнике в кровь и участвует в поддержании постоянства внутренней среды. Основной неорганический компонент желудочного сока — соляная кислота. Органическая часть плотного остатка состоит из ферментов и мукоидов (см. ниже). В небольшом количестве находятся в остатке азотсодержащие вещества небелковой природы (мочевина, мочевая кислота, молочная кислота и др.), подлежащие удалению из организма. – Также рекомендуем “Соляная кислота. Механизм секреции соляной кислоты. Образование соляной кислоты в желудке.” |

Источник

В здоровом организме все физиологические функции пребывают в гармонии. Секреция желудка важна для правильного переваривания и усвоения питательных веществ. Многие факторы, влияющие на функцию желез, вырабатывающих секрет, подавляют его продукцию. При этом развиваются симптомы несварения. Другие факторы, наоборот, стимулируют секрецию, вследствие чего происходит концентрация ферментов и панкреатического сока в полости желудка. Это состояние также может вызывать заболевания ЖКТ, поскольку чрезмернно стимулированная выработка соляной кислоты провоцирует образование язв в гастроинтестинальной системе.

Что это за явление?

Секреция в желудке происходит благодаря выработке железами желудочного сока. Его продуцируется от 1 до 1,5 л в сутки. В состав сока входят ферментативные вещества (пепсин, липаза, химозин, ренин), соляная кислота и слизь. Они выделяются из железистых образований благодаря сократительным движениям мышечных элементов в слизистой желудочной выстилки. Функцию желудка регулирует висцеральная нервная система.

Вернуться к оглавлению

Как все происходит?

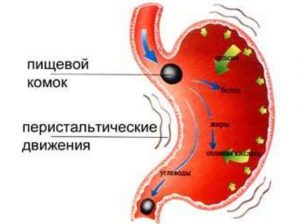

Желудочная секреция стимулируется попавшим из пищевода пережеванным, и увлажненным слюной, пищевым комком. Он механически и химически раздражает стенки желудка, чем провоцирует выброс железами ферментов и соляной кислоты для дальнейшего расщепления сложных веществ до более простых. Также на их продукцию влияет и блуждающий нерв. Внутренняя секреция способствует пристеночному пищеварению. Ферменты и соляная кислота, выделившиеся вначале, способствуют перевариванию пищи в просвете желудочно-кишечного тракта.

Вернуться к оглавлению

Функции секретов

Ферменты, содержащиеся в железах, способствуют расщеплению сложных молекул пищи до простых.

Ферменты, содержащиеся в железах, способствуют расщеплению сложных молекул пищи до простых.

Вещества, содержащиеся в железах, способны стимулировать расщепление сложных пищевых молекул до простых. Если брать каждый компонент желудочного сока по отдельности, они выполняют такие функции:

- Пепсин. Этот фермент является основным, поскольку расщепляет тяжелые белки сначала до более легких (альбумоза и пептоны), а в итоге до мелких аминокислот.

- Соляная кислота. Она активирует пепсин, превращая его из неактивной формы — пепсиногена. Также гидрокарбонат обеспечивает более кислотную или щелочную среду в желудочно-кишечном тракте. Соляная кислота уничтожает патогенные микроорганизмы, попавшие в желудок с пищей.

- Ренин. Способствует перевариванию грудного молока у маленьких детей.

- Липаза. Работает с жирами, расщепляя их до жирных кислот и глицерина.

- Слизь. Содержит бикарбонаты, которые ощелачивают желудочную среду в случае ее переизбыточного закисления. Слизь нейтрализует соляную кислоту при ее гиперсекреции. Она покрывает желудочные складки тонким слоем.

- Гормоны и биологически активные вещества (гастрин, мотелин, соматостатин, гистамин, серотонин) обеспечивают регуляцию всей гастроинтестинальной системы.

В желудке вырабатывается антианемический фактор. Он стимулирует выделение из пищи витамина B12, необходимого для кроветворения.

Вернуться к оглавлению

Когда начинается выработка соляной кислоты?

Выработка соляной кислоты начинается в момент попадания еды в орган пищеварения.

Выработка соляной кислоты начинается в момент попадания еды в орган пищеварения.

Натощак продукция гидрокарбоната происходит, но выделяется его немного. Выброс соляной кислоты стартует параллельно с попаданием в желудок пищевого комка. Он механически и химически раздражает поверхностные рецепторы клеток, сигнализирует о потребности выделения ферментов и гидрокарбонатов. Соляная кислота синтезируется для того, чтобы превратить неактивный пепсиноген в активную форму фермента — пепсин.

Вернуться к оглавлению

Что тормозит или, наоборот, стимулирует процесс?

Если выработка ферментов и соляной кислоты снижена, возникают симптомы несварения. Стимулирует повышение продукции этих веществ висцеральная нервная система, включающая блуждающий нерв. Если ее функция нарушена, может понадобиться заместительная ферментативная терапия. Замедляют секреторную функцию такие факторы:

- характер употребленной пищи;

- повышенная кислотность в двенадцатиперстной кишке;

- нарушения нервной системы.

Стимулируют секрецию ферментов и соляной кислоты некоторые продукты и воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, Хеликобактер пилори — бактерия, провоцирующая гастрит. При их внедрении высок риск образования язвенного дефекта, поэтому при обнаружении рекомендуется принимать антациды. Эти средства снижают рН желудка и восстанавливают поврежденные слизистые. При гипосекреции, наоборот, употребляют препараты, стимулирующие экзокринную функцию железистых клеток.

Вернуться к оглавлению

Что такое гиперсекреция?

Чрезмерное употребление кислых продуктов может привести к гиперсекреции пищеварительного органа.

Чрезмерное употребление кислых продуктов может привести к гиперсекреции пищеварительного органа.

Это повышенная секреция желудочного сока в ответ на внешние и внутренние факторы. Гиперсекреция желудка возникает при наличии в пище высокой концентрации экстрактивных веществ. К таковым относятся приправы, кислые продукты, алкоголь. Причиной патологии становится нарушение висцеральной иннервации гастроинтестинальной системы. Также на повышенную продукцию секрета влияют воспалительные патологии желудочно-кишечного тракта, к примеру, гастрит. Нерегулярное питание и непостоянный режим дня часто становятся провокаторами гиперсекреции.

Вернуться к оглавлению

Что такое гипосекреция?

Это нарушение секреторной функции желудка в сторону уменьшения выработки ферментов и соляной кислоты. При этом состоянии возникают симптомы несварения. Появляется она при некоторых видах гастрита, неправильном питании и образе жизни. При недостаточной секреции желез желудка часть пищи проходит в лежащие ниже отделы желудочно-кишечного тракта непереваренной. Это провоцирует бродильные процессы. Продукты распада непереваренных продуктов всасываются в стенку кишечника и отравляют организм.

Вернуться к оглавлению

Симптомы расстройства

Гиперсекреция желудочного сока проявляется изжогой, отрыжкой кислым содержимым желудка или воздухом. Иногда возникают болезненные ощущения в эпигастральной области, чувство быстрого насыщения. Пониженная секреция проявляет себя метеоризмом. Возникает он вследствие накопления в кишечнике недостаточно переваренной пищи, брожения и выделения газов. Сниженная секреция препятствует поступлению в клетки и ткани достаточного количества питательных веществ. При этой патологии часто развивается анемия.

Вернуться к оглавлению

Нормализация секреции

Препараты, повышающие или понижающие секрецию в желудке, назначаются участковым терапевтом или гастроэнтерологом. Средства, которые тормозят выделение соляной кислоты и ферментов, именуются антацидами. Повысить секрецию, когда она понижена, помогут стимуляторы секреторной активности: «Сукралфат», «Метилурацил». Как альтернатива медикаментам выступает диета. Рекомендуется частое и дробное питание с исключением жареных, жирных продуктов и алкоголя.

Источник

Секреторная функция желудка

Секреторная функция желудка обеспечивается железами, находящимися в его слизистой оболочке. Различают три вида желез: кардиальные, фундальные (собственные железы желудка) и пилорические (железы привратника). Железы состоят из главных, париетальных (обкладочных), добавочных клеток и мукоцитов. Главные клетки вырабатывают пепсиногены, париетальные – соляную кислоту, добавочные и мукоциты – мукоидный секрет. Фундальные железы содержат все три типа клеток. Поэтому в состав сока фундального отдела желудка входят ферменты и много соляной кислоты и именно этот сок играет ведущую роль в желудочном пищеварении.

Следующая глава >>

Читайте также

3. Секреторная функция системы пищеварения

3. Секреторная функция системы пищеварения

Секреторная функция пищеварительных желез заключается в выделении в просвет желудочно-кишечного тракта секретов, принимающих участие в обработке пищи. Для их образования клетки должны получать определенные количества крови,

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ

Любая научная дисциплина базируется на четком понятийном аппарате. В реабилитологии одним из основных понятий является функция, так как восстановление функции является основной задачей реабилитологов. И хотя о единстве структуры и функции говорил

Проводниковая функция гипоталамуса

Проводниковая функция гипоталамуса

Гипоталамус имеет афферентные связи с обонятельным мозгом, базальными ганглиями, таламусом, гиппокампом, орбитальной, височной и теменной корой.Эфферентные пути представлены: мамилло-таламическим, гипоталамо-таламическим,

Секреторная функция толстой кишки

Секреторная функция толстой кишки

Железы слизистой оболочки толстой кишки выделяют небольшое количество сока (рН 8,5 – 9,0), который содержит в основном слизь, отторгнутые эпителиальные клетки и небольшое количество ферментов (пептидазы, липаза, амилаза, щелочная

Моторная функция желудка

Моторная функция желудка

Моторная функция желудка способствует перемешиванию пищи с желудочным соком, продвижению и порционному поступлению содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Она обеспечивается работой гладкой мускулатуры. Мышечная оболочка желудка

Пищеварительная функция печени

Пищеварительная функция печени

Эту функцию можно разделить на секреторную, или желче-отделение (холерез) и экскреторную, или желчевыделение (холекинез). Желчеотделение происходит непрерывно и желчь накапливается в желчном пузыре, а желчевыделение – только во время

Инкреторная функция почек

Инкреторная функция почек

Инкреторная функция почки заключается в синтезе и выведении в кровоток физиологически активных веществ, которые действуют на другие органы и ткани или обладают преимущественно местным действием, регулируя почечный кровоток и метаболизм

Метаболическая функция почек

Метаболическая функция почек

Метаболическая функция почек заключается в поддержании во внутренней среде организма постоянства определенного уровня и состава компонентов белкового, углеводного и липидного обмена.Почки расщепляют фильтрующиеся в почечных клубочках

Функция дыхательной системы

Функция дыхательной системы

Дыхательная система осуществляет поглощение кислорода и удаление углекислого газа – газообмен, без которого невозможна жизнь, ибо превращение энергии в организме происходит в результате окислительного распада питательных веществ с

Функция почек

Функция почек

Почки очищают кровь от многих вредных веществ и выводят их наружу. Так, например, с мочой выводятся конечные продукты обмена (мочевина, мочевая кислота, креатинин), многие лекарства, ионы натрия, кальция, неорганический фосфат, вода. Так, например, содержание

Функция поджелудочной железы

Функция поджелудочной железы

Инсулин вырабатывается особыми клетками поджелудочной железы. Был первым человеческим гормоном, искусственно синтезированным в промышленных масштабах (до этого использовался инсулин, добываемый из свиней). Норма: 3-17 мкЕД/мл.Избыток

Интуитивная функция мозга

Интуитивная функция мозга

Ваш интеллект является вашим неотъемлемым правом от рождения, правом, которое включает ненасытную потребность в обретении смысла. Вы унаследовали интуицию из-за другой потребности, которая так же сильна: потребности в ценностях. Правильное и

Меридиан желудка (цзу-янмин-вэй-цзин) (ножная линия желудка, светлый ян) (III; Е)

Меридиан желудка (цзу-янмин-вэй-цзин) (ножная линия желудка, светлый ян) (III; Е)

Меридиан парный, симметричный и центробежный, относится к системе ян, насчитывает 45 точек воздействия. Время максимальной активности с 7 до 9 часов; время минимальной активности – с 19 до 21

Физиологическая функция или вид искусства

Физиологическая функция или вид искусства

Дыхание настолько гармонизированный процесс, что к нему вполне применимы понятия «связь», «стройность», «соразмерность», которые означают греческое слово «гармония». То есть те же понятия, что составляют отличительную черту

Структура и функция

Структура и функция

Абстракция—исключительно человеческая чертаКак уже было сказано, весь жизненный процесс можно разделить на четыре компонента: движение, ощущение, чувство и мышление. Последний элемент в большинстве аспектов отличается от движения. Можно принять

Источник

Оглавление темы “Функции пищеварительной системы ( жкт ). Типы пищеварения. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Моторная функция желудочно-кишечного тракта.”:

1. Физиология пищеварения. Физиология пищеварительной системы. Функции пищеварительной системы ( жкт ).

2. Состояние голода и насыщения. Чувство голода. Чувство насыщения. Гиперфагия. Афагия.

3. Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

4. Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение.

5. Гормоны желудочно-кишечного тракта. Место образования гормонов жкт. Эффекты вызываемые гормонами желудочно – кишечного тракта.

6. Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Гладкая мускулатура пищеварительного тракта. Cфинктеры жкт. Сократительная деятельность кишечника.

7. Координация сократительной деятельности. Медленные ритмические колебания. Продольный мышечный слой. Влияние катехоламинов на миоциты.

Секреторная функция пищеварительной системы. Секреция. Секрет пищеварительных желез.

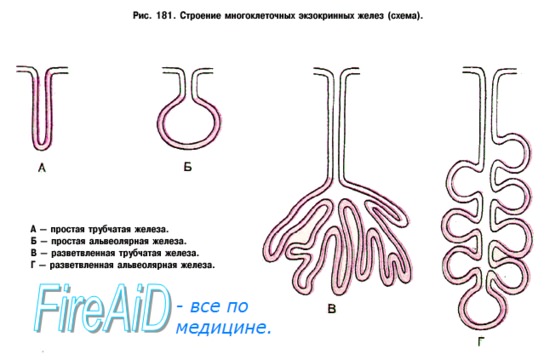

Секреторная функция — деятельность пищеварительных желез, вырабатывающих секрет (пищеварительный сок), с помощью ферментов которого в желудочно-кишечном тракте осуществляется физико-химическое преобразование принятой пищи.

Секреция — процесс образования из веществ, поступивших из крови в секреторные клетки (гландулоциты), секрета определенного функционального назначения и выделения его из железистых клеток в протоки пищеварительных желез.

Секреторный цикл железистой клетки состоит из трех последовательных и взаимосвязанных этапов — поглощения веществ из крови, синтеза из них секреторного продукта и секретовыделения. Клетки пищеварительных желез по характеру продуцируемого секрета подразделяются на белок-, мукоид- и минералсекретирующие.

Пищеварительные железы отличаются обильной васкуляризацией. Из крови, протекающей по сосудам железы, секреторные клетки поглощают воду, неорганические и органические низкомолекулярные вещества (аминокислоты, моносахариды, жирные кислоты). Этот процесс осуществляется за счет активности ионных каналов, базальных мембран эндотелиоцитов капилляров, мембран самих секреторных клеток. Из поглощенных веществ на рибосомах гранулярного эндоплазматического ретикулума синтезируется первичный секреторный продукт, который подвергается дальнейшим биохимическим превращениям в аппарате Гольджи и накапливается в конденсирующих вакуолях глан-дулоцитов. Вакуоли превращаются в гранулы зимогена (профермента), покрытые липопротеиновой оболочкой, с помощью которой окончательный секреторный продукт транспортируется через мембрану гландулоцита в протоки железы.

Гранулы зимогена выводятся из секреторной клетки по механизму экзоцитоза: после перемещения гранулы к апикальной части гландулоцита происходит слияние двух мембран (гранулы и клетки), и через образовавшиеся отверстия содержимое гранул поступает в ходы и протоки железы.

По характеру выделения секрета этот тип клеток относят к мерокриновым.

Для голокриновых клеток (клеток поверхностного эпителия желудка) характерно превращение всей массы клетки в секрет в результате ее ферментативной деструкции. Апокриновые клетки вьщеляют секрет с апикальной (верхушечной) частью своей цитоплазмы (клетки протоков слюнных желез человека в период эмбриогенеза).

Секреты пищеварительных желез состоят из воды, неорганических и органических веществ. Наибольшее значение для химической трансформации пищевых веществ имеют ферменты (вещества белковой природы), являющиеся катализаторами биохимических реакций. Они относятся к группе гидролаз, способных присоединять к перевариваемому субстрату Н+ и ОН”, превращая высокомолекулярные вещества в низкомолекулярные. В зависимости от способности расщеплять определенные вещества ферменты подразделяются на 3 группы: глюколитические (гидролизующие углеводы до ди- и моносахаридов), протеолитические (гидролизующие белки до пептидов, пептонов и аминокислот) и липолитические (гидролизующие жиры до глицерина и жирных кислот). Гидролитическая активность ферментов возрастает в известных пределах при повышении температуры перевариваемого субстрата и наличия в ней активаторов, их активность снижается под влиянием ингибиторов.

Максимальная гидролитическая активность ферментов слюны, желудочного и кишечного соков обнаруживается при разном оптимуме рН среды.

– Также рекомендуем “Типы пищеварения. Собственный тип пищеварения. Аутолитический тип. Внутриклеточное пищеварение. Внеклеточное пищеварение.”

Источник