Нервные ганглии в желудке в

По количеству нервных клеток кишечник сопоставим со спинным мозгом. Речь пойдет об энтеральной неврной системе.

Наша пищеварительная система имеет собственную, местную нервную систему, причем достаточно автономную. Мы же не задумываемся каждую секунду, о том, сколько нам нужно для пищеварения желудочного сока, через какое время пища из него должна пойти дальше, как и на каком участке кишечник должен расслабиться а в каком сократиться. Мы вообще об этом не думаем. Все происходит автоматически.

Обеспечивается такая слаженная работа всех органов пищеварения сложной структурой — энтеральной нервной системой, которую по нескольким причинам описывают как наш второй мозг. Такое громкое название не случайно. Ну, во-первых, система действительно автономна и в эксперименте работает даже после изоляции от центральной нервной системы (хотя «независимость» в разных отделах отличается). А во-вторых, по количеству нейронов может сравниться спинным мозгом. Ученые дают ориентировочную цифру: 200 — 600 миллионов нейронов.

Как открывали энтеральную нервную систему

Здесь анатомам прошлого не так повезло. И если головной и спинной мозг с отходящими от него нервными пучками исследователям прошлого было сложно не заметить (замечательные рисунки были еще у Везалия), то нервную систему кишечника без микроскопа обнаружить не было возможности: она была практически «встроена» в стенку кишки.

С появлением микроскопии ученые старались рассмотреть под большим увеличением практически все: микромир все больше открывался любознательным. Первым, кто описал микроскопические ганглии в стенке глотки и желудка был Ремак (Remak) в 1840 году. Но в своих наблюдениях он не принял их за нервное сплетение. Более полные исследования принадлежат следующим ученым: Мейсснеру , Бильроту и Ауэрбаху. Подробные описания и зарисовки этих ученых, основанных на довольно примитивных методах окраски нервной ткани были без изменений практически до 1930 года

Те самые, которые не восстанавливаются

Действительно, нервные клетки — нейроны, утратили (за редким исключением) способность к делению. Природа забрала эту способность у них, наделив другими уникальным свойством: нейроны способны быстро принимать, передавать и обрабатывать информацию.

Все знают, что такое эстафета: бегун передает палочку следующему спортсмену, полному сил. В древности предупреждали о приближении вражеского войска при помощи сигнала от одного поста к другому, разжигая костер. Увидев дым от него, видевшие его воины разжигали свой и предупреждали следующий пост. Так информация об опасности быстро достигала командования.

Быструю передачу информации между нашими одноклеточными гражданами в нашем многоклеточном государстве обеспечивает нервная система. Нет, конечно передать сигнал можно по «дорогам» — кровеносной системе. «Письмом» будет какое-нибудь химическое вещество, например, гормон. Но это дольше, к тому же такое письмо будет в «масс- рассылке». Это тоже необходимо и лежит в основе эндокринной системы и на заре эволюции только так и было. Но природа пошла дальше и создала телеграф — нейронную сеть.

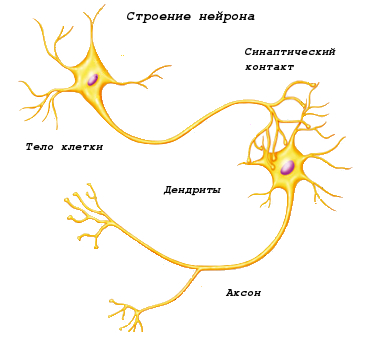

Нейроны не походят ни на какие другие клетки организма. Типичная нервная клетка имеет несколько отходящих от ее тела отростков, которыми она может соприкасаться с другими нейронами, воспринимать информацию из внешней среды через рецепторы, или давать команды другим клеткам (например, мышечным или секреторным).

Обычно нейрон имеет несколько небольших отростков. Их называют дендритами. По ним сигнал достигает нервной клетки извне. Ими нервная клетка «слышит». А вот «говорит» нейрон с помощью другого отростка. Чаще всего такой отросток один, его называют аксоном. Он может достигать огромной длины — до одного метра. Если увеличить тело нейрона до 3 сантиметров, то аксон будет километровой длины! Так что «маякнуть» можно не только соседям, а чтобы электрический сигнал не затухал и перемещался с большей скоростью, он покрыт «изоляцией» — миелиновой оболочкой.

Есть ряд заболеваний, например рассеянный склероз, клиника которого связана с поражением этих оболочек. Это проблема неврологии. А практическому хирургу знакома визуальная разница двигательных и чувствительных нервов. Первые заметно толще именно за счет такой изоляции.

Нервная клетка занята только тем, что передает и принимает электрические сигналы (функцию поддержки выполняют клетки-помощники — нейроглия). Причем роль «принял-передал» только поверхностная. Меняется интенсивность передачи, формируются дополнительные связи или разрушаются старые. Все это лежит в основе адаптации и обучения. Количество нейронных взаимодействий в организме подсчету не поддается и имеет цифры астрономические.

Итак, кишечник имеет свою собственную нервную систему, которая, подобно кружевному чулку, оплетает пищеварительную трубку практически от глотки до внутреннего сфинктера.

Нервная система, которая встроена в кишечную стенку, находится у всех представителей царства животных, даже у такого более примитивного существа как гидра (Shimizu, 2004 год).

Ее изучают на уроках зоологии в школе. Поразительная способность к регенерации: она может восстановиться из одной сотой части тела (из каждого кусочка будет новая гидра). У нее тоже имеются простейшая энтеральная нервная система

Сейчас ученые считают, что примитивный мозг червей, а конечном итоге мозг высших животных и нас с вами, произошли от нервной системы внутри кишечной трубки. Так что энтеральная нервная система — древний прародитель более развитой, современной центральной нервной системы.

Александр Станиславович Догель

Являясь одним из основоположников нейрогистологии, среди множества работ профессора Догеля были и работы по изучению нервной системы кишечника. Он описал различные виды нервных клеток в кишечной стенке, выделил три разных их типа: Эти клетки непосредственно отдают команды исполняемым клеткам (секреторным или мышечным)

Эти клетки непосредственно отдают команды исполняемым клеткам (секреторным или мышечным)

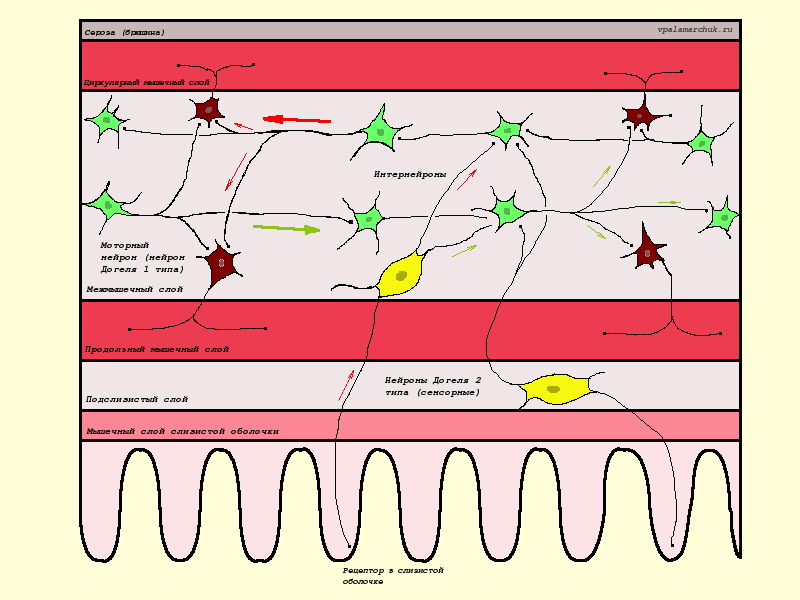

Нейроны Догеля 2 типа — это клетки, воспринимающие все то что происходит в полости кишки: кислотность содержимого, его состав, ну и конечно же — давление и степень растяжения кишечной стенки

Для понимания механизма работы остановимся нейронах 3 типа. Это посредники. Они передают от клеток воспринимающих (рецепторных нейронов) к клеткам активаторам (моторные нейроны).

Видов нейронов на самом деле больше и многие их функции еще неясны. Благодаря иммуногистохимии и электронной микроскопии ученые сейчас выделяют 15 типов нервных клеток — тех «кирпичиков» из которых строится энтеральная нервная система

Как устроена нервная система кишечника

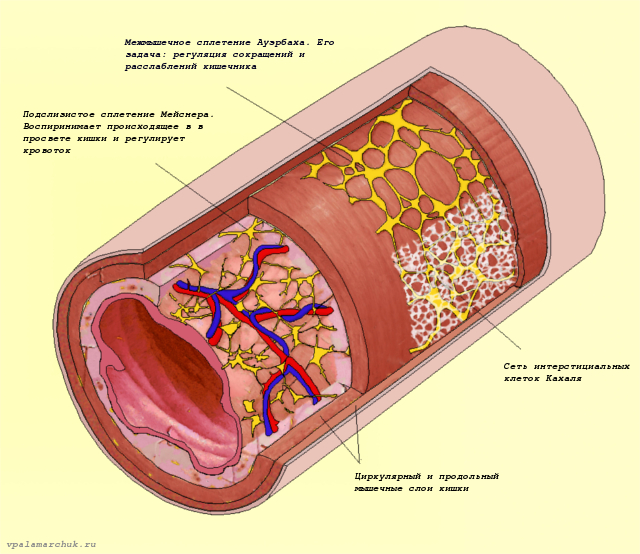

Основные ее компоненты — межмышечное сплетение (Ауэрбахово) — располагается между продольным и циркулярным мышечным слоем и подслизистое нервное сплетение (сплетение Мейсснера), расположенное под слизистой оболочкой кишки.

Ауэрбахово сплетение более развито и его задача — координированное расслабление и сокращение гладкой мускулатуры кишки.

В межмышечном сплетении располагается большая часть мотонейронов и клеток посредников — интернейронов.

Сплетение Мейсснера воспринимает происходящее в просвете кишечника и регулирует выделение кишечных соков и кровообращение. Здесь в основном определяются большие нейроны 2 типа

«Выполнить приказ»,»отставить приказ»

Теперь о нейронах посредниках. На рисунке они зеленые. Одни из них активируют моторный нейрон, другие наоборот, приводят к его торможению.

Желтые — воспринимающие нейроны, зеленые — интернейроны, красные — нейроны моторные.Стрелками показаны пути стимулирующие (красная) и тормозящие (зеленая). Или парасимпатическое и симпатическое сплетение соответственно. Сенсорные нейроны могут действовать и на тот и на другой путь.

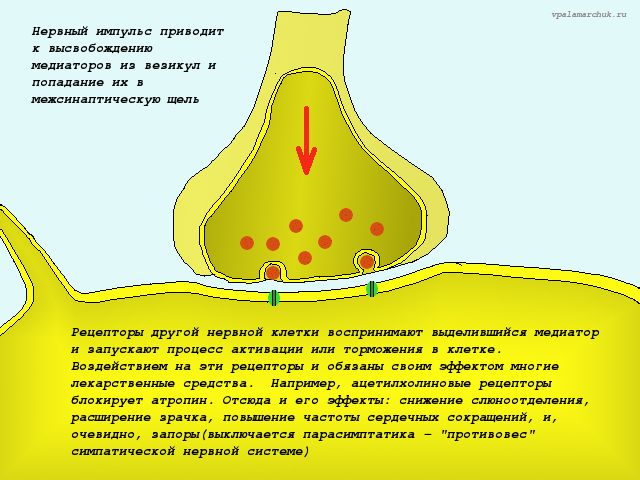

Такая разница связана с тем что интернейроны отдают команды посредством разных химических веществ — медиаторов. В области контакта аксона с нервной клеткой имеется утолщение. Это синапс, или синаптический контакт. В этой «шишечке» со стороны аксона вещество выделяется, а на стороне другой нервной клетки оно воспринимается рецептором. Весь эффект и будет определяться тем, какое вещество содержит этот синаптический контакт.

Видов медиаторов более тридцати. Ключевые: ацетилхолин — медиатор, который стимулирует мотонейрон (следовательно, кишка будет сокращаться, будет вырабатываться кишкой слизь, будет усиливаться кровообращение) и норадреналин, который действует взаимно противоположно (кишечник расслабляется, ослабляется кровоток, снижается выработка кишечных соков).

Симпатика — норадреналин, парасимпатика — ацетилхолин.

В заключение

Если уж быть объективным, то почти половина всех медицинских препаратов и связана с воздействием на на синаптическую передачу. Есть в кишечнике и опиатные рецепторы. Поэтому у страдающих наркотической зависимостью могут наблюдаться тяжелейшие запоры. В 50 годах прошлого века для купирования стула после проктологической операции (стула не было до 5 суток) применялся морфин. Нарушение нервно-мышечной передачи у пациентов с болезнью Паркинсона приводит к упорным запорам. Запоры наблюдаются у душевно больных людей после приема нейролептиков. А вот никотин способен стимулировать ацетилхолиновые рецепторы, поэтому после курения может захотеться в туалет.

Врожденное недоразвитие нервных ганглиев приводит к болезни Гиршпрунга и интестинальной нейронной дисплазии.

Теперь об одной из основных функций: перистальтике.

Если вы нашли опечатку в тексте, пожалуйста, сообщите мне об этом. Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Нервная система кишечника: энтеральная нервная система

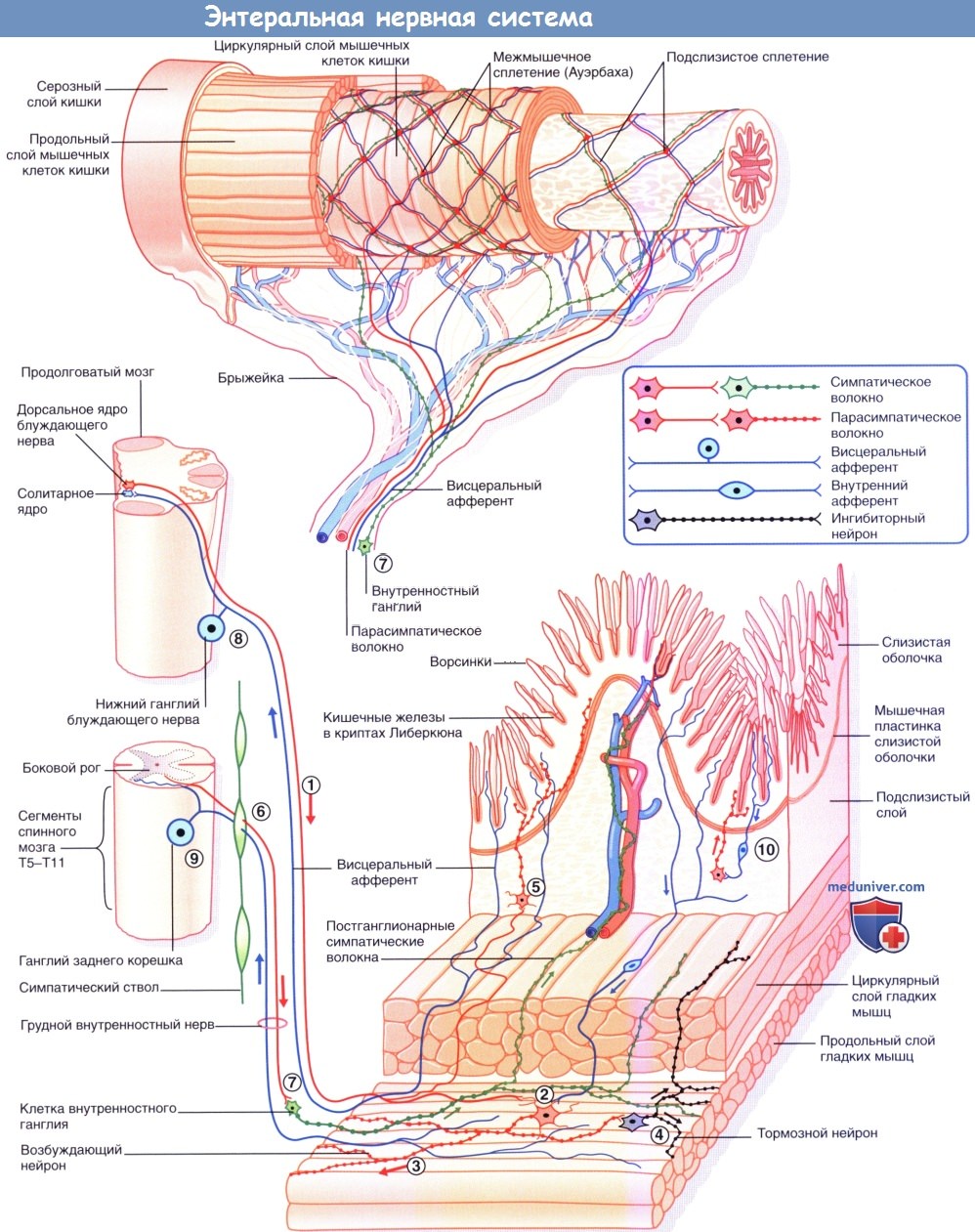

Энтеральная нервная система (ЭНС), представленная на рисунке ниже, начинается от середины пищевода и распространяется до анального отверстия. На всем протяжении она контролирует перистальтику, секрецию желез, транспорт воды и ионов. Энтеральная нервная система (ЭНС) также иннервирует поджелудочную железу, печень и желчный пузырь. Было подсчитано, что число внутренних нейронов в стенке ЖКТ приблизительно равно числу нейронов во всем спинном мозге. В силу своих размеров и относительной функциональной независимости энтеральной нервной системы (ЭНС) даже получила название «второй мозг».

Внутренние нейроны кишечника в основном входят в состав двух интрамуральных сплетений, а именно — межмышечного нервного сплетения (ауэрбахова сплетения), располагающегося между продольным и циркулярным слоем гладких мышц, и меньшего по размеру подслизистого сплетения (сплетения Мейснера). Основную роль в регуляции деятельности мышц и желез ЖКТ играет парасимпатический отдел вегетативной нервной системы (ВНС).

Заднее моторное ядро блуждающего нерва дает начало преганглионарным парасимпатическим волокнам (1), иннервирующим все части ЖКТ, за исключением дистальных отделов толстой кишки и прямой кишки. Данные отделы получают пре-ганглионарную иннервацию от тазовых внутренностных нервов (предшественники которых—клетки интермедиалатерального клеточного ствола уровня крестцовых сегментов S2-S4 спинного мозга). Стимуляция моторики ЖКТ осуществляется интрамуральными ганглионарными нейронами, локализованными в обоих интрамуральных сплетениях.

При возбуждении расширенных на концах постганглионарных волокон межмышечного нервного сплетения осуществляются два параллельных процесса (2): в области контакта с нервным волокном происходит сокращение мышц кишки (распространение волны перистальтики) (3), а дистальнее его — расслабление мышц путем активации ингибиторных нейронов (4). Парасимпатические ганглионарные клетки в стенке желчного пузыря отвечают за выброс желчи, а в подслизистом сплетении (5) и поджелудочной железе—за секрецию желез.

Перистальтика кишечника продолжается даже в условиях его полной внешней денервации за счет проведения возбуждения по внутренним сетям и спонтанной нейронной активности участков пейсмекерных клеток на гладких мышцах (в частности, в желудке и двенадцатиперстной кишке).

Преганглионарные симпатические волокна идут от нейронов боковых рогов грудных сегментов Т5-Т11 спинного мозга. Данные волокна, не переключаясь, пересекают паравертебральные симпатические стволы (6) и образуют синапсы с превертебральными внутренностными ганглиями (7) брюшной полости (чревный, верхний и нижний брыжеечные ганглии). Расширенные на концах постганглионарные волокна от этих ганглиев иннервируют гладкие мышцы кишечника, а также кровеносные сосуды (происходит их расслабление за счет активации β2-рецепторов).

Возбуждение от периферии к ЦНС проводится по висцеральным афферентам (униполярным нейронам), тела которых находятся в нодозном ганглии блуждающего нерва (8) и в ганглиях задних корешков сегментов Т5-Т11 спинного мозга (9). Спинальные афференты идут к задним рогам спинного мозга в составе передних корешков. Эти афференты имеют особое клиническое значение, так как они включают ноцицептивные афференты первого порядка. На центральном уровне ноцицептивные афференты образуют синапсы с латеральными спиноталамическими проекционными нейронами, формируя восходящий путь болевой чувствительности в ЦНС.

Нейроны внутренностных висцеральных афферентов имеют биполярное строение. Некоторые из них образуют локальные рефлекторные дуги в составе межмышечного и подслизистого нервных сплетений. Другие (не показанные на рисунке) нейроны идут к внутренностным ганглиям, образуя более распространенные рефлекторные дуги.

В энтеральных ганглионарных клетках представлено множество нейромедиаторов и регуляторных веществ. Основной нейромедиатор возбуждения — АХ, влияние которого регулирует выделяющаяся совместно с ним субстанция Р. Основные ингибирующие нейромедиаторы — оксид азота, γ-аминомасляная кислота (ГАМК) и вазоактивный интестинальный пептид (VIP). Кроме того, множество регуляторных белков обнаружено в гистохимических реакциях (чаще всего два или более таких белков присутствуют в каждой клетке).

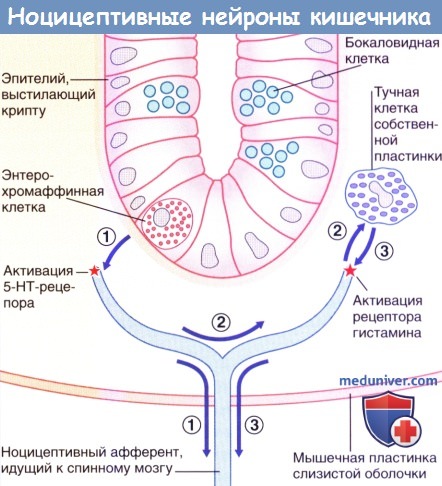

Процесс активации ноцицептивных нейронов стенки кишечника.

(1) Высвобождаемый энтерохромаффинными клетками серотонин активирует ноцицептивный нейрон, идущий к задним рогам спинного мозга.

(2) Противоположный ток импульсов вызывает выделение субстанции Р, которая, в свою очередь, отвечает за высвобождение гистамина из тучных клеток.

(3) Гистамин усиливает действие серотонина.

– Также рекомендуем “Нервная система нижних отделов мочевого пузыря. Схема иннервации сфинктеров мочевого пузыря”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 14.11.2018

Источник

Описание

Ганглий – в медицине рассматривается не только в качестве нервного узла, но также имеет определение опухолевого образования.

Медицинская терминология применяет к этому заболеванию различные синонимы: гигрома, синовиальная киста или грыжа. Ганглий относят к самым распространенным опухолевым образованиям. В народе их называют «шишками». Диагностикой и лечением данного заболевания занимаются хирурги.

Размер образования колеблется от некрупной горошины до габаритов грецкого ореха. Встречается и более крупные экземпляры. Все они хорошо просматриваются, выпячиваясь над поверхностью руки или ноги. Сверху гигрома всегда покрыта кожей. Форма образования чаще всего округлая или вытянутая. Увеличение размеров образования происходит очень медленно. Не редко процесс роста останавливается на несколько лет. Известны случае, когда патология исчезала самопроизвольно. Однако стоит отметить, что данные случаи хоть и встречались в медицине, но крайне редко, поэтому не нужно на них полагаться, а необходимо сразу же обращаться за помощью к врачу.

В качестве самой распространенной причины появления гигромы выступает механическое раздражение. Например, гигрому левой или правой кисти наиболее часто можно встретить у тех людей, кто длительное время выполняет повторяющую рутинную работу. Это может быть игра на фортепиано или вождение компьютерной мыши по коврику. Помимо механических раздражений, в число причин образования синовиальной кисты включают слабость оболочки сустава, его истонченная структура. Важную роль в развитии гигромы играют воспалительные заболевания, которые развиваются в синовиальных сумках, окружающих каждый сустав, а также прикрепленных многочисленных сухожилий. Серьезные физические нагрузки (чаще всего при занятиях спортом, которые зачастую сопровождаются различными травмами) также способны привести к появлению образования. Все предположения остаются на уровне гипотез, так как ни одна из причин образования «шишек» окончательно не доказана.

Симптомы

Фото: inethuddle.com

В первую очередь человек обращает внимание на появление подкожной шишки, с чем и обращаются за помощью к врачу. В большинстве случаев образование по своей консистенции мягкое, реже встречается плотная консистенция, имеет гладкую поверхность. Размер колеблется в среднем от 3 до 5 см. Обычно гигрома кроме косметического дискомфорта не приносит никакого беспокойства, в том числе отсутствует боль. При увеличении образования в размерах ощущается небольшое сдавление, которое вызывает дискомфорт. Болевые ощущения возникают при воздействии гигромы на близлежащие нервы. Если образование располагается на суставе, отмечается незначительные нарушения подвижности в данном суставе.

Чаще других встречается гигрома на запястье (в основном на тыльной стороне, реже поражает боковую сторону запястья). Если гигрома располагается под связкой, человек не сразу заметит появившееся образование, так как обнаружить его можно только при сильном сгибании кисти. Поэтому зачастую гигрома запястья протекает бессимптомно и не вызывает никакого дискомфорта. Образование спаяно с подлежащими тканями, но не с кожей. Поэтому кожа остается подвижной по отношению к образованию. При локализации гигромы на ладонной поверхности могут возникать болевые ощущения. Это связано с большими размерами образования, которые на тыльной поверхности менее выражены, что приводит к сдавлению рядом расположенных нервов.

Реже можно обнаружить образование на пальцах рук. В таких случаях излюбленной локализацией являются дистальные фаланги пальца. Данные образования достигают небольших размеров, кожа над ним натянута и истончена. Болезненность зачастую отсутствует, может возникать лишь при натирании данного участка.

Также встречается гигрома стопы. Частая локализация – тыльная поверхность стопы или передне-наружная поверхность голеностопного сустава. Учитывая, что обувь является сильным травмирующим фактором по отношению к образованию, часто возникают болевые ощущения. Также появление боли может быть связано с воздействием на рядом расположенные нервы. Это случается при достижении гигромы значительных размеров.

Диагностика

Фото: likarni.com

Диагностика ганглия, как правило, не вызывает затруднений. Однако, если ганглий имеет небольшой размер и расположен глубоко под связкой, он может долгое время не диагностироваться или приниматься за другое заболевание. Иногда боль появляется до того, как возникла характерная для ганглия припухлость, что также может привести к диагностической ошибке.

На приеме врач опрашивает пациента об истории болезни, ее симптомах и выполняет осмотр. Большинство ганглиев распознается на основании внешнего вида и локализации. Иногда для постановки точного диагноза осмотра недостаточно. В таком случае у врача есть довольно широкий простор для выбора метода диагностики. Он может назначить следующие исследования:

- рентгенологическое исследование. Этот метод позволяет определить природу новообразования и провести дифференциальную диагностику с другими похожими патологиями;

- УЗИ опухоли и прилегающих тканей производится для того, чтобы отличить некостную опухоль от кисты. При этом есть возможность определить, какая это киста: состоящая из одной камеры или из многих;

- КТ. Это самый совершенный из рентгенологических методов, позволяющий определить связь опухоли с костью, синовиальным влагалищем или суставом. Самым точным следует признать метод с применением контрастного вещества. Он позволяет выявить степень васкуляризации новообразования. Известно, что высокая васкуляризация является признаком злокачественности новообразования;

- пункция – откачивание жидкости из полости ганглия с помощью особой иглы, после чего полученный материал отправляется в лабораторию для гистологического исследования. Данные гистологического исследования необходимы для того, чтобы отличить гигрому от других похожих на нее доброкачественных и злокачественных опухолей.В ряде случаев эвакуация жидкости является одним из вариантов лечения, приводящее к выздоровлению.

Наиболее часто гигрома нуждается в дифференциальной диагностике с липомой (жировиком), атеромой и лимфаденитом. Для того, чтобы не допустить ошибки и выставить правильный диагноз, важно выполнить выше перечисленные исследования, которые помогут разобраться в той или иной ситуации. Поэтому важно сразу же, как Вы обнаружили у себя образование, обратиться за помощью к врачу, который произведет необходимый спектр обследований и назначит соответствующее лечение.

Лечение

Фото: medicinetrip.ru

Существуют консервативные методы лечения гигромы. К ним относятся:

- механическое раздавливание. Применяется при небольших размерах гигромы. Сопровождается болезненностью, большой вероятностью повторного появления гигромы, риском развития воспалительного процесса. Дело в том, что при раздавливании содержимое гигромы изливается в окружающие ткани, что в дальнейшем может привести даже к нагноению. Кроме того, поврежденная оболочка способна через некоторое время восстановиться, что может привести к возникновению новой гигромы;

- пункция гигромы. Суть метода заключается в откачивание жидкости из полости гигромы, после чего полость заполняется специальными препаратами, которые способствуют склерозированию капсулы гигромы. Применяется метод как с лечебной целью, если по каким-либо причинам невозможно выполнить хирургическое удаление, так и с диагностической (содержимое ганглия, полученное с помощью пункции, отправляется для исследования).

Данные методы лечения в настоящее время не используются, так как сопровождаются большим риском рецидива. Доказано, что в результате лечения консервативным методом в 75% случаев спустя некоторое время человек снова обращается за помощью в лечебное учреждение в связи с возникновением новой гигромы. Стоит отметить, что и хирургическое удаление не во всех случаях способно избавить от беспокоящей проблемы полностью, однако при этом риск рецидива значительно снижается и составляет 15%. Несмотря на то, что в настоящее время отказались от консервативного метода лечения гигромы, в некоторых случаях они все же используются. Например, при абсолютном отказе пациента от хирургического вмешательства.

Во время операции происходит удаление ганглия и всех его оболочек. Операция в большинстве случаев проводится под местной анестезией, которая заключается в введении местного анестетика в окружающие ткани возле гигромы. Длительность операции приблизительно составляет 30 минут. По окончанию накладываются швы. Время заживления колеблется от 10 до 15 дней. Чтобы снизить риск повторного появления гигромы, которого очень боятся пациенты, накладывается гипсовая лонгета. Это необходимо для твердой фиксации прооперированного участка конечности, потому что нельзя допускать движения конечности в той области, где был ганглий. Гипсовая лонгета снимается спустя 2 недели, за это время формируется рубец.

С некоторых пор при удалении гигромы произошла замена скальпеля лазерным лучом, что имеет ряд преимуществ:

- лазер наносит меньше травм, чем скальпель, он не травмирует окружающие ткани;

- сокращение времени операции;

- сокращение времени реабилитации после операции;

- профилактика кровотечений – лазер запаивает капилляры;

- лазер дезинфицирует операционное поле;

- эстетический эффект. Луч лазера точен и не оставляет шрамов.

Лекарства

Фото: yachist.ru

Учитывая, что основным методом лечения ганглия является хирургическое вмешательство, лекарственные средства практически не используются. Могут назначаться обезболивающие препараты (анальгин, диклофенак) в послеоперационных период, если присутствуют болевые ощущения. Кроме того, они оказывают противовоспалительный эффект, который также немаловажен в послеоперационном периоде.

Также некоторые пациенты очень сильно переживают перед предстоящей операцией, несмотря на небольшой объем операции. В таком случае можно посоветовать использовать седативные средства на основе растительного компонента. Это препараты, которые способствуют снижению повышенной раздражительности и оказывают выраженное общее успокаивающее действие. Препарат из валерианы является наиболее распространенным представителем данной группы среди населения. Седативный эффект достигается благодаря тормозящему влиянию на ЦНС, вследствие чего происходит угнетение процессов возбуждения. Важно отметить, что седативный эффект при использовании валерианы проявляется медленно, достаточно стабильно и полностью развивается при систематическом и длительном курсовом лечении. Побочные эффекты, возникающие на фоне приема препарата, появляются очень редко. Возможно развитие аллергической реакции в виде кожной сыпи, зуда, гиперемии и отека кожи вследствие индивидуальной непереносимости валерианы. Использование больших доз препарата может привести к развитию брадикардии (уменьшение частоты сердечных сокращений), а также к запору, который возникает вследствие снижения моторики кишечника.

Народные средства

Фото: bagiraclub.ru

Как говорилось раннее, наиболее эффективным способом лечения гигромы является хирургическое удаление, которое значительно предотвращает человека от повторной встречи с данной проблемой. На просторах интернета можно найти различные народные рецепты, обещающие навсегда избавить от беспокоящей проблемы. Но не стоит им верить, лучше своевременно обратиться к врачу, который подскажет наиболее эффективный способ лечения.

Информация носит справочный характер и не является руководством к действию. Не занимайтесь самолечением. При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу.

Источник