Мускульный желудок более развит

06.12.2014

Комплекс органов пищеварения, или питания, имеет у птиц ярко выраженную особенность, заключающуюся в полном исчезновении зубов и вообще в относительной простоте и лёгкости структуры ротоглотки, что очень сильно уменьшает вес головы, посаженной на длинную поворотливую шею.

Размягчение и измельчение твёрдого корма осуществляется на дальнейшем протяжении пищеварительного тракта при помощи зоба и особой мускуль ой части желудка. Концевой отдел кишечника представляет типичную клоаку.

Весь пищеварительный тракт принято подразделять, как и у млекопитающих, на ротоглотку, переднюю, среднюю и заднюю кишки.

Ротоглотка

Ротоглотка птиц представляет одно целое, т. е. разделение её нёбной занавеской на ротовую полость и глотку у них не имеет места.

Органы ротовой полости в строении упрощены. Среди них нет не только зубов, но отсутствуют губы, дёсны и щёки. Челюсти одеты преобразованным кожным покровом, служащим для лицевого отдела роговым чехлом, в силу чего этот отдел и называется клювом. Костный остов дорзального участка лица вместе с роговым покровом называется надклювьем, а передний участок вентральной челюсти со своим покровом—подклювьем.

Клюв у многочисленных представителей класса птиц чрезвычайно разнообразен не только по величине, окраске, твёрдости, но и по внешней форме, а также по взаимоотношению надклювья с подклювьем. Это разнообразие зависит от характера питания, способа его добывания и имеет место даже среди домашних птиц. Клюв кур твёрд и конусообразен, а у уток и гусей он удлинённый, слегка сплюснутый в дорзо-вентральном направлении и относительно мягкий, покрытый восковицей—ceroma,—обильно снабжённой осязательными тельцами.

На надклювье принято различать корень, или основание, спинку и край, обрамляющий сверху широкий вход в ротовую полость. Подклювье имеет дно, подбородочный угол, как место соединения правой половины с левой, и край, охватывающий вход в ротовую полость снизу.

У уток и гусей вдоль краёв ротовой полости располагаются многочисленные поперечные пластинки, обильно пронизанные нервными окончаниями. Это образование служит приспособлением для отцеживания воды при захватывании в воде пищи и для раздавливания последней.

Твёрдое нёбо—palatum durum (рис. 267—В). Развивающиеся при образовании твёрдого нёба правая и левая складки слизистой оболочки не срастаются по средней сагиттальной линии на всём протяжении твёрдого нёба. У кур между ними остаётся узкая часть нёбной щели (10).

В переднем участке твёрдого нёба лежат парные отверстия челюстных желез—glandulae maxillares (14),—а слизистой оболочкой образованы пять рядов нёбных сосочков, проходящих поперёк твёрдого нёба. Из них задний (11), наиболее широкий, ряд можно считать приблизительной границей между крышей ротовой полости и глотки. За этим рядом находится более широкая щель—хоаны (12). С боковых сторон вдоль твёрдого нёба открываются отверстия латеральных нёбных желез (15), а в заднем участке его—медиальных нёбных желез (16).

Язык—lingua (рис. 267—А, 1, 2, 3)—по форме соответствует клюву, т. е. у кур он короткий, с узкой вершиной, а у уток и гусей—длинный, расширенной верхушкой. Его корень (3) прочно связан с внутриязычной костью—os endoglossum. Слизистая оболочка верхушки языка (1) твёрдая л на спинке его имеет толстый роговой слой, причём нитевидные сосочки расположены поперёк у основания языка и вершинами направлены назад (2). У уток и гусей язык несколько мягче и подвижнее, с продольным жолобом по средней линии спинки. По его боковым краям, примыкающим к поперечным пластинкам краёв клюва, расположены нитевидные сосочки, принимающие участие в процеживании воды из ротовой полости. Вкусовые сосочке у птиц отсутствуют. Орган вкуса, повидимому, слабо развит, хотя язык (у основания) и твёрдое нёбо снабжены вкусовыми тельцами. Небольшие слюнные железы находятся сбоку в средней и задней частях языка и на дорзальной поверхности основания языка (кроме гусей). Помимо того, имеются передние и задние подчелюстные железы (рис. 267—6; 268—2, 3), а также железы угла рта (рис. 268—1).

Глотка (рис. 267) представляет со стороны крыши и дна непосредственное продолжение ротовой полости. Она соответствует лишь гортанной (пищеварительной) части глотки млекопитающих и выстлана сплошь плоским многослойным эпителием. Дно (вентральная стенка) глотки начинается позади основания языка (рис. 267—3) и продолжается до начала пищевода, отмеченного также поперечным рядом гортанных сосочков (8), ясно выраженных у кур. Эти сосочки направлены вершинами в сторону пищевода. По средней линии дна открывается вход в гортань (7). По боковым сторонам от него на дне глотки лежат отверстия кольцевидно-черепаловидных желез—glandulae cricoarytaenoideae (4).

Крыша глотки начинается позади последнего ряда нёбных сосочков и от пищевода отграничивается рядом глоточных сосочков (19). Позади хоан имеется ещё отверстие, служащее входом в слуховые трубы (13). На крыше глотки находятся глоточные миндалины и глоточные железы—gl. sphenopterygoideae (18). Они открываются или на поверхности глотки, или в отверстия слуховых труб.

При сомкнутых челюстях вход в гортань почти вплотную примыкает к хоанам, особенно передний его участок.

Передняя кишка

Передняя кишка, т. е. участок от начала пищевода до начала двенадцатиперстной кишки, у птиц имеет в своём составе пищевод, зоб, а также железистую и мускульную части желудка. Степень развития зоба и мускульной части желудка характеризуется у различных представителей класса птиц большим разнообразием; у некоторых птиц зоб совершенно не развивается.

Пищевод—oesophagus (рис. 269—1) отличается своим широким просветом, особенно у птиц, глотающих крупные порции пищи (например, целиком рыб). Его шейная часть лежит над трахеей, но в заднем участке слегка свешивается на правую сторону и следует рядом с трахеей. За зобом, т. е. в краниальном отделе полости тела, пищевод располагается над сердцем, между лёгкими. Немного суживаясь, он без резких границ переходит в железистую часть желудка.

Стенка пищевода, выстланная многослойным эпителием, несколько разнится от таковой млекопитающих в структуре мускульной оболочки. Последняя состоит исключительно из гладкой мускульной ткани, расположенной у кур в три слоя: продольные наружный и внутренний и кольцевой промежуточный. У уток и гусей наружный продольный слой отсутствует.

Слизистая оболочка пищевода складчата, особенно в брюшном участке, где скопление лимфатических фолликулов формирует пищеводную миндалину.

Зоб—ingluvies (рис. 269—2)—представляет у кур перед входом в грудной отдел одностороннее выпячивание пищевода с правой стороны. У уток и гусей нет настоящего зоба, но пищевод всё же в данном участке веретенообразно расширен (2′). В слизистой оболочке зоба рассеяны слизистые железы, оставляющие свободной вентральную стенку зоба. По боковым сторонам от сонной артерии к зобу подходят сосуды и рассыпаются на этих сторонах в густую капиллярную сеть. Зоб связан соединительной тканью с мускулатурой в области входа в грудную клетку.

Роль зоба сводится у кур к накапливанию и мацерации твёрдого питательного материала.

Желудок—ventriculus s. gaster (рис. 270)—состоит из двух частей—железистой и мускульной.

У большинства птиц, особенно зерноядных, эти две части так резко обособлены друг от друга и различны по форме и структуре, что многие авторы описывают два желудка—железистый и мускульный. В действительности последний представляет видоизменённый пилорический участок желудка.

У крокодилов, среди рептилий по происхождению наиболее слизких к птицам, пилорический участок желудка также сильно мускулист. При этом даже некоторые особенности расположения мускулов и присутствие в полости этой части кварцевых камешков (для более тщательного перетирания пищи) указывают на близость желудка крокодилов к желудку птиц. По-видимому, камешки проглатывали предки первоптиц и крокодилов. На единство железистой и мускульной частей указывает и эмбриональное их развитие.

Железистая часть желудка—pars glandularis ventriculi (б)— представляет короткое расширение пищеварительной трубки с утолщёнными стенками. Она лежит между долями печени и, суживаясь, переходит в мускульную часть, причём суженный учаеток является промежуточной зоной (zona intermedia) желудка. Мускульная оболочка железистой части состоит из тонкого наружного продольного слоя—stratum longitudinale—и более мощного внутреннего кольцевого слоя—stratum circulare. Слизистая оболочка содержит железы, которые можно считать соответствующими железам фундальной зоны млекопитающих. Относительно крупные выводные протоки этих желез открываются у кур на небольших возвышениях, в толщу которых заключены секретирующие пакеты (В, 8). Железы, повидимому, неодинаковы: одни лежат глубже, другие поверхностнее, причём в промежуточной зоне обнаруживаются только поверхностные железы Через эту часть желудка пища, повидимому, проходит транзитом, перемешиваясь с обильным секретом желез. Пища задерживается в следующей—мускульной—части желудка.

Мускульная часть желудка—pars muscularis ventriculi (А, 1, 2, 3, 4)—особенно сильно выражена у зерноядных птиц и слабее у хищных. Она лежит позади железистой части, причём небольшой передний её участок прикрыт долями печени, а задний выступает назад, за пределы печени. Мускульная часть имеет округлую или овальную форму, сдавленную с двух сторон. Эти стороны и являются поверхностями; по окружности они сходятся в тупой край. Один участок края направлен вентрально и вправо, а другой—дорзально и влево. Таким образом, мускульная часть желудка лежит наклонно, а не в сагиттальной плоскости. Желудок в целом вмещён влево.

На мускульной части желудка можно, кроме того, выделить передний край, где в него вступает железистая часть желудка и выходит двенадцатиперстная кишка (5). Главную массу этой толстостенной части желудка составляет красного цвета, с синеватым оттенком, гладкая мускульная ткань. Ею сформированы четыре мускула, связанных в одно целое. Два, более сильно развитых, проходят по поверхностям и называются боковыми мускулами—mm. laterales (1,2). На наружных поверхностях видны ярко выраженные блестящие белые сухожильные зеркала, к которым сходятся эти мускульные пучки (d).

На переднем и заднем концах мускульной части желудка расположены тонкостенные и значительно меньшие промежуточные мускулы—mm. intermedii (3, 4). Они охватывают слепые передний и задний мешки.

Слизистая оболочка мускульной части складчата и содержит зону желез, соответствующую пилорической зоне желудка млекопитающих. Эпителиальное поле выстлано внутри очень твёрдой кератиноидной кутикулой (а и b), появляющейся в результате жизнедеятельности желез и клеток эпителиального поля.

Кутикула особенно толста и тверда на поверхностях, прилежащих к главным боковым мускулам. Эти твёрдые пластины внутренними сторонами направлены друг к другу. Сильные мускулы и твёрдая внутренняя кутикула показывают, что основная функция мускульной части желудка птиц заключается в механическом раздроблении и перетирании твёрдого корма. У зерноядных в этой части желудка можно всегда найти камешки или другие твёрдые предметы, которые способствуют перетиранию.

У хищных птиц, по сравнению с зерноядными, железистая и мускульная части желудка менее резко разграничены.

В области выхода двенадцатиперстной кишки у кур и уток выделяется участок с ворсинками, более тонкой кутикулой и зоной настоящих пилорических желез. Этот участок получил название промежуточной зоны. По своей функции мускульная часть желудка коррелятивно связана с зобом, т. е. при усиленной деятельности зоба мускульная часть находится в относительном покое и наоборот.

Средняя кишка, или тонкий отдел кишечника

Кишечник птиц в целом относительно длиннее такового современных рептилий. Его протяжённость не одинакова у различных представителей птиц: у хищных, питающихся интенсивной пищей, она значительно меньше, чем у зерноядных.

У орлов длина всего пищеварительного тракта лишь в три раза превышает длину тела, у уток и гусей—в 4—5 раз, а у кур—в 5—6 раз.

Общая структура составных частей стенки напоминает таковую млекопитающих и показывает, что и здесь в слизистой оболочке протекают два процесса—выделение секрета и всасывание. Органы выделения секрета (железы) имеются как пристенные, так и застенные. В стенке кишки развиты только простые, трубчатые—общекишечные (либеркюновы) железы, несколько более сложные в слепых выростах на границе толстого отдела, а железы двенадцатиперстной кишки (бруннеровы) отсутствуют.

В качестве застенных желез имеются крупные печень и поджелудочная железа.

Всасывающие приспособления представлены каёмчатым эпителием и высокими ворсинками. Сама слизистая оболочка складчата, особенно вдоль кишечника, причём складки идут зигзагообразно, удлиняя путь пищевой кашицы. Лимфатические узелки (фолликулы) лежат одиночно и в виде конгломератов (пейеровых бляшек).

Двенадцатиперстная кишка—intestinum duodenum (рис. 271—2,2)— выходит с правой стороны из переднего конца мускульной части желудка, образуя простую длинную петлю. Начальное колено этой петли идёт справа от желудка косо назад и влево до таза, где поворачивает в конечное колено петли, параллельное начальному. Между обоими коленами находится поджелудочная железа (3).

Остальная часть тонких кишок— intestinum ieiunum et ileum —размещается в полости тела между воздухоносными мешками в виде небольших, тесно прилежащих друг к другу завитков, подвешенных на тонкой брыжейке. Только последний участок идёт более прямолинейно, впадая в толстую кишку. Сальник не развит. Нередко, особенно у гусей, можно найти остаток желточного мешка в виде слепого выпячивания—diverticulum caecum vitelli (Meckelii).

Печень—hepar (pire. 273—12)— птиц довольно крупная. На ней ясно видно подразделение на две большие главные доли, которые выпуклыми поверхностями направлены вентрально к брюшной стенке, а вогнутыми прилежат к желудку и кишечнику.

Печень удерживается в своём положении серповидной связкой, отходящей от внутренней поверхности грудной кости. У большинства птиц на правой доле имеется жёлчный пузырь—vesica fellea. При его наличии из левой доли берёт начало самостоятельный выводной печёночный п р о т о к—ductus hepaticus (hepatoentericus),— а из правой доли проток идёт в жёлчный пузырь—ductus hepatocysticus. От последнего направляется в двенадцатиперстную кишку пузырный проток—ductus cysticus.

Поджелудочная железа—pancreas (рис. 271—3),—как указывалось, лежит между коленами петли двенадцатиперстной кишки и открывается в последнюю двумя (утки, гуси) или тремя (куры) протоками. Соответственно количеству выводных протоков железа имеет две или три доли.

Задняя кишка, или толстый отдел кишечника

Толстый отдел кишечника отграничивается от тонкого циркулярной складкой слизистои оболочки. За этой складкой у гусей, уток и кур расположены две длинные слепые кишки (рис. 271—5, 7). Вершинами они направлены вперёд и брыжейкой (а) соединены с прилежащим участком тонкой кишки.

Участок задней кишки после отхода слепых выростов представляет короткую трубку, тянущуюся под позвоночником назад к клоаке и впадающую в её первую камеру. В структуре этого участка нет признаков, которые позволили бы выделить самостоятельную ободочную кишку, и весь его можно считать прямой кишкой—rectum (9). Толстый отдел кишечника обладает ворсинками, и лишь к тупым концам слепых кишок у кур и уток ворсинки постепенно уменьшаются и исчезают.

Клоака—расширенная конечная часть пищеварительного тракта, в которую открываются половые и мочеотводящие пути. Двумя поперечными кольцеобразными складками она подразделяется на три отдела: краниальный—coprodeum (рис. 278—сор),—средний—urodeum (ur)—и конечный—proctodeum (рrос).

В coprodeum переходит задняя кишка, выделяя сюда непереваренные остатки корма. Urodeum является отделом, в который открываются мочеточники и выводящие пути половых органов. Последний отдел—proctodeum— открывается наружу поставленным поперёк анальным отверстием, снабжённым специальным сфинктером.

Акт выбрасывания содержимого совершается, помимо мускулатуры кишечной стенки, давлением со стороны расширяющихся при вдохе брюшных воздухоносных мешков и в меньшей степени—тонкостенного пресса брюшных мускулов.

- Система органов кожного покрова птиц

- Мускулатура птиц

- Скелет птиц

- Особенности органа равновесия и слуха у собак

- Особенности органа равновесия и слуха у свиней

- Особенности органа равновесия и слуха у рогатого скота

- Орган равновесия и слуха лошади

- Общая характеристика развития и строения органа равновесия и слуха

- Особенности органов зрения у собак

- Особенности органов зрения у свиней

Источник

Материал взят с сайта www.hystology.ru

Строение пищеварительной системы птиц во многом напоминает пищеварительный аппарат млекопитающих. Он также состоит из пищеварительной трубки и застенных желез – слюнных, поджелудочной и печени.

Характер переработки твердого корма, поступающего в организм птиц и требующего измельчения при отсутствии зубов, обусловливает особенности функциональной морфологии пищеварительной системы, которые освещаются в курсе “Анатомии сельскохозяйственных животных”. Значительные отличия имеют ротовая полость и желудок. Другие органы – тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа сходны по строению с органами млекопитающих.

Ротовая полость птиц покрыта плоским многослойным эпителием. Толщина эпителиального слоя и процесс его ороговения в разных участках ротовой полости характеризуются своими особенностями. Процесс ороговения интенсивно протекает на границе с кожным покровом и завершается образованием рогового пласта. Многослойный сквамозный эпителий расположен на основной пластинке, построенной из рыхлой соединительной ткани.

В ротовую полость открываются выводные протоки следующих желез: челюстных, небной, глоточной, подчелюстных (передней и задней), язычных, кольцевидно-черпаловидных, желез угла рта. В основе строения этих желез лежит железистая долька, состоящая из слизистых клеток, радиально расположенных вокруг собирательного или центрального пространства (полости). Последняя переходит в выводной проток, стенка которого построена из покровного эпителия.

Серозные секреторные концевые отделы в составе слюнных желез не обнаружены. Строение слюнных желез птиц изучено недостаточно.

Пищевод. Его стенка состоит из слизистой, мышечной и адвентициальной оболочек. В слизистой оболочке хорошо выражены четыре слоя: эпителиальный, основная и мышечная пластинки, подслизистая основа. Эпителиальный слой представлен плоским многослойным ороговевающим эпителием. В процессе ороговения поверхностно лежащие клетки превращаются в роговые чешуйки.

Собственная пластинка состоит из рыхлой соединительной ткани, которая бедна эластическими волокнами и лимфоидной тканью.. Ее сосочки вдаются в эпителиальный слой и имеют значительную высоту. В самой пластинке расположены слизистые железы. Все концевые отделы железы открываются в собирательную полость, являющуюся началом неразветвленного выводного протока. В железистых клетках концевого отдела ядра прижаты слизистым секретом к базальной мембране. В зоне перехода основной пластинки пищевода в желудок лежат многочисленные лимфоидные узелки – эзофагиальная миндалина.

Мышечная пластинка слизистой оболочки сильно развита. Она построена из продольно-ориентированных гладкомышечных клеток. Этот слой участвует в образовании складок слизистой оболочки.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани, создавая тем самым подвижность слизистой оболочки при образовании ее непостоянных складок.

Mышечная оболочка представлена двумя слоями гладко-мышечных клеток: внутреннего – циркулярного и наружного – продольного. Более развит циркулярный слой.

Адвентиция, как и у млекопитающих, построена из рыхлой соединительной ткани. После вхождения пищевода в грудную полость адвентиция заменяется серозной оболочкой.

Производным стенки пищевода является зоб, поэтому его стенка также имеет три оболочки, построенные из тех же слоев, а слои – из тех же тканей. Вентральная стенка зоба представлена более толстым эпителиальным слоем, в котором очень четко” проходит граница между производящим и роговым слоями. Слизистые железы находятся только в дорсальной стенке зоба. Мышечная пластинка и мышечная оболочка особенно сильно развиты в вентральной части зоба.

Желудок состоит из двух отделов – железистого и мышечного (рис. 281). Первый выделяет пищеварительный сок, второй предназначен для перетирания пищи. В железистом желудке пищевой ком обогащается ферментами и, не задерживаясь, попадает в

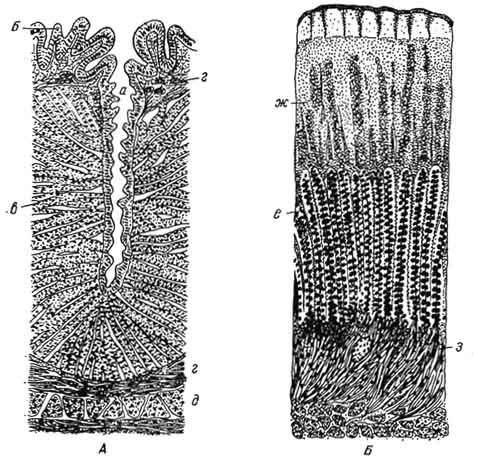

Рис. 281.

Слизистая оболочка железистого (А) и мышечного (Б) желудка курицы:

а – железистые мешочки; б – поверхностные и в – глубокие железы; г – мышечная пластинка; д – мышечная оболочка; в – железы; ж – роговое вещество; з – соединительная ткань.

мышечный желудок, где и происходит химическая и механическая переработка.

Железистый желудок. Его стенка сформирована из слизистой, мышечной и серозной оболочек. Эпителиальным слоем слизистой оболочки является однослойный цилиндрический железистый эпителий, поэтому покровный эпителий желудка – это обширное железистое поле, продуцирующее слизь.

Основная пластинка представлена рыхлой соединительной тканью, богатой клеточными элементами. В ней расположены однодольчатые (у уток) и многодольчатые (у кур и гусей) железы. Дольки отграничены междольковой соединительной тканью. Внутри каждой дольки находится собирательная, или центральная, полость, покрытая однослойным железистым эпителием, переходящим в поверхностный эпителиальный слой железистого желудка. Эпителий дольки железы погружается вглубь, формируя структуры, аналогичные желудочным ямкам у млекопитающих. В эти ямки открываются трубчатые железы, расположенные в дольке.

Плотно прилегая друг к другу, они лежат радиально вокруг собирательной полости. Трубчатые железы построены из одного типа железистых клеток. Электронно-микроскопические исследования свидетельствуют о том, что эти клетки продуцируют и соляную кислоту, и пепсиноген, поэтому в клетках содержатся развитая зернистая эндоплазматическая сеть, множество крупных митохондрий с большим количеством плотно лежащих крист, гладкая эндоплазматическая сеть, пузырьки и микротрубочки. В зоне комплекса Гольджи расположены зимогенные зернышки. По мнению некоторых авторов, синтез соляной кислоты осуществляется в апикальной части железистой клетки, а пепсиногена – в базальной.

Выводные протоки желез открываются на поверхности возвышений слизистой оболочки. Эти возвышения видны невооруженным глазом и называются железистыми мешочками. Других желез в слизистой оболочке нет. Мощный слой мышечной пластинки слизистой оболочки железистого желудка является продолжением мышечной пластинки слизистой оболочки пищевода. Гладкомышечные клетки оплетают железы снизу, боков и сверху.

Подслизистая основа состоит из рыхлой соединительной ткани и развита незначительно. Мышечная оболочка представлена двумя слоями гладкомышечных клеток, из которых внутренний является циркулярным, наружный – продольным.

Серозная оболочка построена, как обычно, из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Мышечный желудок. Стенка мышечного желудка имеет три оболочки: слизистую, мышечную и серозную.

Эпителиальный слой слизистой оболочки представлен однослойным кубическим эпителием. Его впячивания в основу слизистой являются желудочными ямочками. В них открываются выводные протоки простых трубчатых желез, расположенных в основной пластинке. Железа состоит из дна, тела и шейки. Железы построены из главных клеток. Они кубической формы с интенсивно развитой белоксинтезирующей системой, то есть гранулярной эндоплазматической сетью. Плазмолемма на апикальной поверхности клеток образует множество микроворсинок. Предшественниками главных клеток являются базальные клетки. Перемещаясь по направлению к шейке железы, они становятся клетками желудочных ямок и покровным эпителием. Железы вырабатывают секрет, который на поверхности желудка затвердевает, образуя очень твердый теркообразный слой – кератиноидный покров, или кутикулу. Она состоит из вертикально ориентированных колонок, образовавшихся из секрета трубчатых желез и расположенного между ними матрикса. Последний формируется из секрета клеток желудочных ямочек и поверхностного эпителия. Механическому размягчению корма способствуют находящиеся в просвете мышечного желудка песок, гравий, камушки и другие твердые предметы. В секрете желез ферментов нет.

Переваривание корма протекает под действием секрета железистого желудка, бактерий, энзимов пищи.

Мышечный слой слизистой оболочки отсутствует.

Подслизистый слой построен из плотной волокнистой соединительной ткани.

Мышечная оболочка представлена мощными пучками гладкомышечных клеток. Ее сильные сокращения способствуют механическому размельчению корма. Кольцевой слой на дорсальном и ,вентральном краях желудка образует треугольные главные мышцы. Между ними лежат промежуточные мышцы.

Серозная оболочка имеет соединительнотканный слой и мезотелий.

Кишечник. По строению стенка кишечника сходна со строением млекопитающих. Эпителиальный слой слизистой оболочки – однослойный цилиндрический каемчатый эпителий. Он состоит из каемчатых, бокаловидных и энтерохромафинных клеток. Основная пластинка, построенная из рыхлой соединительной ткани, образует выпячивания, покрытые каемчатым эпителием. Это – ворсинки. У основания ворсинок открываются крипты – трубкообразные вдавления также покрытые эпителием. Они, как и ворсинки, увеличивают всасывающую поверхность, у их основания находятся железистые и стволовые клетки, поэтому крипты считаются зоной митотически делящихся энтероцитов, которые восполняют эпителиальный слой ворсинок. Соединительная ткань богата лимфоидными элементами, которые расположены диффузно и в виде лимфоидных узелков.

Мышечная оболочка построена из двух слоев гладкомышечных клеток. Наиболее развитым является внутренний циркулярный слой.

Серозная оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани и мезотелия.

Клоака – расширение задней кишки пищеварительного канала. В клоаку открываются также половые и мочевые пути, поэтому в ней различают три отдела: копродеум, уродеум и проктодеум. Первая из них является самой обширной частью. По строению она имеет сходство с задней кишкой.

Поджелудочная железа – дольчатый орган, лежащий в петлях двенадцатиперстной кишки. Количество железистых долек у сельскохозяйственных птиц разных видов варьирует. Дольки разграничены междольковой соединительной тканью. Они построены так же, как и у млекопитающих, из экзокринных и эндокринных отделов. Количество главных выводных протоков, выстланных, как и междольковые, однослойным столбчатым эпителием, у разных птиц различно. У индеек их два, у кур – три. Главные выводные протоки распадаются на междольковые, а последние – на вставочные. Вставочные выводные протоки покрыты плоским однослойным эпителием и переходят в секреторные отделы.

Эндокринная часть железы – это комплекс панкреотических островков. У птиц они состоят только из одного типа клеток – либо клеток А (темных), либо из клеток В (светлых), в связи с чем различают светлые и темные островки. Соотношение этих типов островков у кур может меняться под влиянием пола и возраста. У цыплят раннего возраста превалируют светлые островки.

Печень. Функциональная морфология печени птиц и млекопитающих сходна: дольчатое строение обусловлено кровоснабжением органа; центральное расположение в дольке центральной вены; на периферии долек находятся триады, состоящие из междолькового желчного выводного протока, междольковой вены и междольковой артерии. Гепатоциты формируют радиально лежащие балки. Между ними находятся венозные синусоиды.

Отзывов (0)

Добавить отзыв

Источник