Морфология острой язвы желудка

Язвенная

болезнь

— хроническое, циклически текущее

заболевание с очаговой деструкцией

стенки желудка.

Этапы

развития:

эрозия, острая и хроническая язва.

Морфология:

– Эрозия

– дефект конической формы в пределах

слизистой желудка.

– Острая

язва – имеет неправильную форму, неровные

края, воронкообразную форму с

верхушкой к серозной оболочке,

изнутри слой некроза.

–

Хроническая

язва желудка

обычно округлой формы, глубоко проникает

в стенку, иногда до серозной оболочки.

Края приподняты, плотные, при этом

кардиальный край язвы подрыт, а к

привратнику — пологий, (из-за смещения

краёв при перистальтике желудка).

В

период

ремиссии

в

дне язвы только рубцовая ткань.

В

период

обострения

–

широкая зона фибриноидного некроза,

прикрытая гнойным экссудатом. Снизу

грануляционная ткань. В

глубине

дна язвы — зона рубцовой ткани.

Осложнения:

–

деструктивные (перфорация язвы,

кровотечение,

пенетрация);

–

воспалительные (гастрит, перигастрит,

дуоденит, перидуоденит);

– рубцовые

(стеноз

и

деформация желудка).

8. Эпителиальные опухоли желудка. Особенности аденом. Рак желудка: макро- и микро формы, особенности метастазирования, осложнения.

Эпителиальные

опухоли:

аденома и

карцинома.

Аденома

–

имеет вид одиночного полипа на ножке.

На

первых этапах

растет

в виде плоской бляшки, что затрудняет

даже

эндоскопическую диагностику.

Вид аденомы могут

иметь

и так

называемые «гиперпластические

полипы», но они имеют воспалительную

природу.

Макро

формы раки

желудка:

Экзофитные

— полипозные

или грибовидные,

быстро изъязвляются.

Эндофитные

— бляшковидные;

Язвенно-инфильтративные

– блюдцеобразный;

Пластический

линит

– инфильтрация стенки

желудка, что приводит к

уменьшению органа и утолщению

стенок.

Микро:

два

типа рака желудка:

«кишечного»

(аденокарциномы у пожилых, после аденом

и язв) и «диффузного» типа (солидный и

перстневидно-клеточный) — после гастритов

у молодых.

Особенности

метастазирования:

– в левый

надключичный лимфоузел (метастаз

Вирхова);

в яичники

(рак

Крукенберга).

Осложнения:

перфорация

желудка

и

перитонит, кровотечение,

кахексия,

обусловленная голоданием

больных,

выраженной интоксикацией и железодефицитная

анемия.

9. Лейкозы, патологическая анатомия основных острых и хронических лейкозов, проявления в полости рта. Осложнения и причины смерти.

Лейкозы

– злокачественные

опухоли с первичным

поражением костного

мозга. Лейкозные клетки нарушают

нормальный гемопоэз (анемия, вторичный

иммунодефицит, геморрагический синдром).

В

результате возникают

дистрофия паренхиматозных органов,

язвенно-некротические

изменения и геморрагии.

Проникают в кровь и

в

органы,

что сопровождается

развитием триады.

По

гистогенезу

лейкозы делят на миелоидные и лимфоидные;

По

степени

дифференцировки клеток

—

на

острые

и хронические;

По

общему числу лейкоцитов в крови

выделяют лейкозы лейкемические,

сублейкемические, лейкопеническние,

алейкемические (лейкозные клетки в

крови отсутствуют).

Диагноз

острого

лейкоза

– при

обнаружении

в крови и костном мозге бластных клеток.

Для

острых

лейкозов

характерен феномен

лейкемического провала

с отсутствием

промежуточных форм

клеток гемопоэза, но

наличием

их бластных и

зрелых форм.

Хронические

лейкозы

отличаются преобладанием созревающих,

клеток костного мозга.

Для

хронического

миелоцитарного лейкоза

характерны:

пиоидный костный

мозг, резкое

увеличение

печени.

Хронический

лимфоцитарный лейкоз

отличается

костным мозгом

красного цвета с участками желтого,

наличием

пакетов

лимфоузлов, увеличением

селезенки.

В финале

хронические лейкозы

осложняются

бластными

кризами

(нарастание

количества бластных клеток в костном

мозге и

крови

более

20%).

Смерть больных

лейкозами наступает

от вторичных инфекций, интоксикаций,

кровотечений и пр.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Блашенцева С.А.

1, 2

Супильников А.А.

1, 2

Ильина Е.А.

1, 2

1 ЧУОО ВО «Медицинский университет «РЕАВИЗ»

2 ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина

В статье «Морфологические аспекты диагностики язвенной болезни желудка и ДПК у больных хирургического профиля» (С.А. Блашенцева, А.А. Супильников, Е.А. Ильина) представлены результаты исследований морфологической структуры слизистой желудка у пациентов с язвенной болезнью желудка и ДПК. Авторами статьи подробно обсуждается характер макроскопических изменений язвенного дефекта в различных стадиях заболевания, в том числе и при рубцевании (стадия белого рубца, стадия красного рубца). Отдельно обсуждаются особенности морфологических изменений при язве ДПК и при язве желудка. Приведены результаты собственных гистологических исследований, выполненных больным, в том числе с учетом изменений числа лимфоцитов, плазматических клеток в эпителиальном пласте и собственной пластинке слизистой в стадии обострения и ремиссии. Морфологические изменения слизистой желудка при язвенной болезни ДПК обсуждаются как результат реакции на воспаление в луковице ДПК. Авторами также проанализированы факторы риска развития язвенной болезни.

язвенная болезнь желудка и ДПК

морфологическая структура слизистой желудка

клеточный состав инфильтрата

факторы риска развития язвенной болезни

1. Аруин Л.И., Григорьев П.Я., Исаков В.А., Яковенко Э.П. Хронический гастрит // Амстердам. – 1993. – 362 с.

2. Аруин Л.И., Капуллер Л.Л., Исаков В.А. Морфологическая диагностика болезней желудка и кишечник. – М.: Триада-Х, 1998. – 496 с.

3. Назаров В.Е., Солдатов А.И., Лобач С.М., Гончарик С.Б., Солоницын Е.Г. Эндоскопия пищеварительного тракта. – М.: Изд-во «Триада-фарм», 2002. – 176 с.

4. Ивашкин В.Т. Шептулин А.А. Болезни пищевода и желудка. – М., 2002.

5. Ивашкин В.Т., Комаров Ф.И., Рапопорт С.И. Краткое руководство по гастроэнтерологии. – М.: ООО Издательский дом М-Вести, 2001.

6. Ивашкин В.Т., Шептулин А.А., Баранская Е.К. Рекомендации по диагностике и лечению язвенной болезни. – М., 2002. – 30 c.

7. Минушкин О.Н. Язвенная болезнь. – М., 1995. – 220 c.

8. Пиманов С.И. Эзофагит, гастрит, язвенная болезнь. – Н. Новгород, 2000.

9. Циммерман Я.С. Современные проблемы этиологии язвенной болезни // Клин. Мед. – 1993. – № 1. – С. 6–11.

10. Шаповальянц С.Г., Чернякевич С.А., Михалев И.А., Бабкова И.В., Сторожук Г.Н., Маят Е.К., Чернякевич П.Л. Эффективность рабепразола при парентеральном введении у больных с острыми язвенными гастродуоденальными кровотечениями с высоким риском рецидива после эндоскопического гемостаза // РЖГГК. – 2014. – № 3.

11. Shahrokhi N, Keshavarzi Z, Khaksari M. Ulcer healing activity of Mumijo aqueous extract against acetic acid induced gastric ulcer in rats // J Pharm Bioallied Sci. – 2015. – Jan-Mar; 7(1). – Р. 56–9.

12. Tsukanov VV, Shtygasheva OV, Vasyutin AV, Amelchugova OS, Butorin NN, Ageeva ES. Parameters of Proliferation and Apoptosis of Epithelial Cells in the Gastric Mucosa in Indigenous and Non-Indigenous Residents of Khakassia with Helicobacter pylori Positive Duodenal Ulcer Disease // Bull Exp Biol Med. – 2015. – Feb 26.

В настоящее время эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта у больных с язвенной болезнью желудка и ДПК, как правило, дополняется взятием биопсии с последующим морфологическим исследованием ткани, поскольку при наличии любого язвенного или инфильтративного поражения необходима гистологическая и цитологическая верификация эндоскопических данных.

Язва представляет собой дефект тканей стенки желудка или ДПК с перифокальными изменениями воспалительного или дегенеративного характера. В 85,3 % случаев язвы желудка являются одиночными и в 14,7 % – множественными. В ДПК одиночные язвы встречаются в 94,5 %. В 2,9 % случаев отмечается сочетание язвы желудка и ДПК.

Цель исследования – изучение особенностей морфологической структуры слизистой желудка у пациентов с язвенной болезнью желудка и ДПК в стадии обострения и ремиссии заболевания.

Материалы и методы исследования

На основании эндоскопического определения локализации язвенного дефекта, данных анамнеза, учета клинических проявлений заболевания все больные (пациенты отделения хирургии) были разделены на четыре группы. Первую группу составили 64 больных с ЯБ ДПК; вторую группу – 33 пациента с ЯБ желудка; в третьей группе было 13 больных с сочетанием ЯБ желудка и ДПК. К четвертой группе нами были отнесены пациенты с осложненным течением заболевания – 26 человек (в анамнезе у этой категории больных имеются ссылки на осложненное течение ЯБ – перфорации, кровотечения). Все группы были сопоставимы по возрасту, факторам риска, сопутствующей патологии и характеру течения заболевания.

Больным выполняли эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта, которое дополняли взятием материала для гистологического анализа, в том числе для изучения клеточного состава инфильтрата в стадию обострения и ремиссии.

Брали не менее 5 биоптатов: по два из антрального и фундального отделов и один из области угла желудка.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате исследования установлено, что характер микроскопических изменений язвы зависит от стадии заболевания. При обострении дно язвы состоит из четырех слоев. Первый, самый верхний слой представлен бесструктурными некротическими массами, слизью, фибрином, десквамированными эпителиальными клетками, лейкоцитами и эритроцитами. Второй слой – зона фибриноидного некроза. Толщина его прерывиста и составляет 1–1,5 мм. При быстро прогрессирующем процессе альтерации слой фибриноидного некроза резко утолщен, так как образование этого слоя связано с пропитыванием коллагеновых волокон фибриногеном плазмы, а выраженность экссудации зависит от интенсивности и длительности обострения. Третий слой дна язвы определяется не всегда. Он представлен грануляционной тканью и большим числом сосудов. Здесь отмечается выраженная в различной степени плазмолимфоцитарная инфильтрация и склероз. При прогрессировании альтерации этот слой подвергается фибриноидному некрозу, а при заживлении язвы – рубцеванию. Четвертый слой представлен соединительной тканью различной степени зрелости, которая распространяется далеко за пределы макроскопически определяемого края язвенного дефекта. Значительным изменениям подвергаются кровеносные сосуды (чаще артерии), расположенные в области язвы. Отмечается воспалительная инфильтрация и фибриноидный некроз стенок, тромбоз.

Морфологические изменения могут быть различными в зависимости от стадии развития язвенного процесса. При прогрессировании язвы дефект увеличивается в размерах в ширину и в глубину. Это увеличение размеров происходит за счёт разрушения краев язвы. Кроме того, в окружности язвы могут образовываться новые острые язвы и эрозии, которые, сливаясь, могут увеличивать размеры первичного язвенного дефекта. Процесс заживления язвы начинается с отторжения некротических масс дна язвы. Вслед за этим начинается процесс эпителизации. Активный рост эпителия с проникновением его под слой некротизированных тканей способствует более быстрому и окончательному отторжению некроза. Постепенно при заживлении язвы эпителий становится более высоким, клетки его начинают продуцировать слизь. В дальнейшем начинают формироваться желудочные ямки, а затем и железы. В отличие от нормального строения слизистой оболочки они имеют более примитивное строение.

Регенерировать могут и элементы мышечной пластинки слизистой оболочки. При этом образуются крупные гладкомышечные клетки, формирующие неравномерные утолщения. В регенерировавших участках отсутствуют эластические волокна, что даже при полном восстановлении слизистой оболочки маркирует зону имевшегося ранее изъязвления. Грануляционная ткань замещается волоконной соединительной тканью, и рубец становится белесоватым (стадия белого рубца), признаки воспаления в биопсийном материале отсутствуют. Мышечная оболочка стенки желудка или ДПК в области язвы не восстанавливается. Она замещается фиброзной тканью, в которой можно обнаружить отдельные мышечные клетки.

Слизистая оболочка регенерирует без образования рубца. Макроскопически вначале сформированный рубец характеризуется образованием на месте язвы участка покрытого палисадообразным эпителием с выраженной гиперплазией капилляров (стадия красного рубца). В этой стадии наблюдается появление в регенерировавшей слизистой оболочке незрелых псевдопилорических желез. В дальнейшем новообразованная слизистая оболочка приобретает более бледную окраску за счёт уменьшения количества капилляров и их запустения (стадия белого рубца).

При язве ДПК слизистая оболочка желудка отличается гиперплазированными желудочными железами с увеличением числа главных и париетальных клеток. Наряду с увеличением их числа происходит ускоренная дифференциация этих клеток. При дуоденальных язвах отмечается также гиперплазия клеток, продуцирующих гастрин. У больных с язвами ДПК в области дна желудка, как правило, наблюдаются морфологические признаки хронического гастрита.

При локализации язвы в желудке в зоне язвенного дефекта и в антральном отделе обнаруживается лимфоидно-клеточная инфильтрация собственной пластинки. Увеличено число клеток, продуцирующих иммуноглобулины, преимущественно класса G. Эти изменения являются свидетельством активации иммунной системы, связанной с антигенными свойствами продуктов распада тканей в зоне некроза, вирусов и микроорганизмов и образованием аутоантител. Морфологические изменения при гастродуоденальных язвах лежат в основе развития осложнений. Эти осложнения могут быть связаны с процессами деструкции тканей и носить язвенно-дегенеративный характер: пенетрация, перфорация, кровотечение. С сопутствующим воспалением связаны перигастрит, перидуоденит.

Результаты собственных исследований показали, что наиболее выраженные изменения в клеточном составе инфильтрата слизистой желудка по сравнению с данными контрольной группы отмечаются при язвенной болезни ДПК и сочетанной локализации язвенных дефектов в желудке и ДПК. Обострение язвенной болезни приводит к значительному увеличению числа клеток в инфильтрате слизистой.

Во всех группах наблюдения были установлены достоверные отличия с высоким уровнем значимости (p < 0,01) по степени лимфоцитарной инфильтрации. У больных второй, третьей и четвертой групп установлены отличия по числу нейтрофилов. У больных второй и четвертой групп, по сравнению с первой группой, были установлены отличия по количеству межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ). И, наконец, третья группа имела отличия от первой и второй по содержанию плазмоцитов. Полученные данные позволяют говорить о том, что язвенная болезнь с локализацией в ДПК и сочетанные поражения желудка и ДПК характеризуются наиболее активным участием клеток в воспалительной реакции. Характер изменения клеточного состава в стадии ремиссии практически не отличим от картины воспалительной инфильтрации, характеризующей обострение ЯБ. Увеличение числа МЭЛ в клеточном инфильтрате слизистой антрального отдела желудка до уровня, соответствующего их нормальному содержанию в слизистой ДПК, позволяет говорить о том, что при данных формах язвенной болезни регенераторные процессы протекают наиболее активно.

В целом наибольшие патоморфологические изменения слизистой антрального отдела желудка у всех больных ЯБ были представлены выраженным активным воспалением, нарушением микроциркуляции и дисбалансом пролиферативно-регенераторных процессов.

Анализ изменений эпителиального пласта слизистой антрального отдела желудка позволил выделить четыре преобладающих признака: наличие массивной воспалительной инфильтрации (нейтрофильной и лимфоплазмоцитарной), повреждение апикальных частей эпителиоцитов, выраженная пролиферация эпителия и наличие внутриэпителиальных эрозий в 15,5 % случаев. Кроме этого, для биоптатов при язве ДПК было характерно изменение высоты покровно-ямочного эпителия и появление очагов кишечной метаплазии.

Учитывая то, что процессы воспаления в слизистой оболочке желудка при язвенной болезни в зависимости от стадии (обострение и ремиссия) различаются по характеру изменений покровно-ямочного эпителия, отдельно исследовали состояние покровно-ямочного эпителия и собственной пластинки слизистой при обострении и ремиссии.

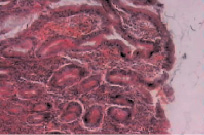

Рис. 1. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка. (ЯБ ДПК, обострение). Окраска гематоксилин-эозин, увеличение×600. Выражена атрофия желез, отек собственной пластинки, полнокровие. Умеренная лимфоидная инфильтрация. На границе с мышечной пластинкой лимфоидный фолликул (собственные исследования)

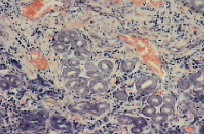

Рис. 2. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка (ЯБ ДПК, обострение). Окраска гематоксилин-эозин, увеличение×600. Атрофия желез, фиброзирование и инфильтрация собственной пластинки слизистой лимфоцитами, эозинофилами, плазмоцитами (собственные исследования)

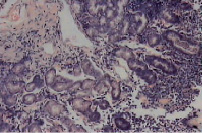

При обострении язвенной болезни наибольшие изменения покровно-ямочного эпителия касаются воспалительной инфильтрации, повреждения апикальных мембран, внутрислизистого эрозирования и пролиферации клеток. Выраженность этих процессов значительно снижается при ремиссии, однако даже по достижении ремиссии в микропрепаратах нами отмечались наличие воспалительной инфильтрации и активно протекающие пролиферативные процессы. Изменения в собственной пластинке при обострении проявлялись не только в виде отека и инфильтрации, но и в виде микроциркуляторных нарушений, истончения и появления рубцовых изменений (рис. 1, 2, 3, 4). Эти же признаки, хотя и менее выраженные, регистрировали при ремиссии.

Рис. 3. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка. (ЯБ ДПК, обострение). Окраска гематоксилин-эозин, увеличение×600. Выражен отек собственной пластинки, полнокровие, лимфоплазмоцитарная инфильтрация. В центре собственной пластинки слизистой крупный лимфоидный фолликул со светлым центром размножения (собственные исследования)

Рис. 4. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка (ЯБ ДПК, обострение). Окраска пикрофуксин, увеличение×600. Выражен отек и полнокровие слизистой оболочки, полнокровие. Инфильтрация собственной пластинки лимфоцитами, плазмоцитами, эозинофилами. Дистрофия эпителия желез, расширение полей (собственные исследования)

Анализ морфологических параметров при различных формах язвенной болезни показал, что наиболее значимыми, играющими ведущую роль при обострении заболевания, являются МЭЛ и плазмоциты (рис. 5, 6). Статистический анализ межгрупповых различий позволил установить, что в группе с дуоденальной локализацией язвы количество МЭЛ зависело от стадии заболевания и степени болевого синдрома (p = 0,03), а уровень лимфоплазмоцитарной инфильтрации зависел от стадии и наличия медикаментозного фона (p = 0,04). При язве желудка эти факторы оказывали влияние только на инфильтрацию МЭЛ и количество плазмоцитов (p = 0,04). Уровень лимфоцитарной инфильтрации собственной пластинки слизистой желудка при этом не был статистически значимым.

Рис. 5. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка (ЯБ желудка, обострение). Окраска гематоксилин-эозин, увеличение×600. Атрофия желез, фиброзирование собственной пластинки слизистой. Инфильтрация лимфоцитами, эозинофилами, плазматическими клетками (собственные исследования)

Рис. 6. Микропрепарат слизистой оболочки антрального отдела желудка (ЯБ желудка, ремиссия). Окраска гематоксилин-эозин, увеличение×600. Выражен отек собственной пластинки, полнокровие, лимфоплазмоцитарная инфильтрация. Покровно-ямочный эпителий с гиперхромными ядрами. Дистрофия эпителия желез (собственные исследования)

Собственные исследования, выполненные у пациентов хирургического профиля с язвенной болезнью желудка и ДПК, показали, что наиболее значимыми факторами риска язвообразования являются сопутствующие гастродуоденальные заболевания, частые стрессы, наличие профессиональных вредностей, поздняя диагностика. Картина хронического гастрита с нейтрофильной и лимфоплазмоцитарной инфильтрацией слизистой оболочки антрального отдела желудка, выявляемая в стадию ремиссии, в равной степени может являться как реакцией на инфицирование HP, так и быть «дистантным» отражением эрозивно-язвенных процессов в любом отделе желудка или ДПК. Клеточный состав инфильтрата слизистой оболочки антрального отдела желудка характеризуется увеличением числа клеток преимущественно за счет МЭЛ, лимфоцитов и плазмоцитов. При ЯБ ДПК в равной мере выражены процессы как местного неспецифического воспаления, так и иммунный ответ. При язве желудка, сочетанных поражениях желудка и ДПК и осложненном течении заболевания преобладает иммунный ответ.

Рецензенты:

Марков И.И., д.м.н., профессор, кафедра морфологии и патологии, ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз», г. Самара;

Калмин О.В., д.м.н., профессор, ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза.

Библиографическая ссылка

Блашенцева С.А., Супильников А.А., Ильина Е.А. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДПК У БОЛЬНЫХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 1-8. – С. 1534-1538;

URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38242 (дата обращения: 27.11.2020).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник