Лейкоциты в слизи желудка

Цитологическое исследование желудка. Гастрограммы.

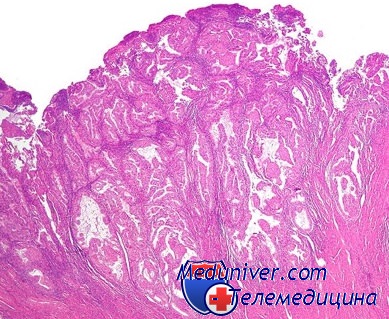

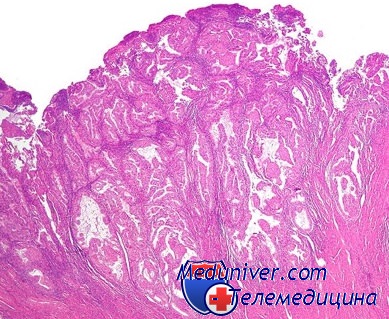

При цитологическом изучении материала, полученного из желудка с помощью гастробиопсии, в препаратах отчетливо определяют клеточные элементы слизистой оболочки желудка: покровно-ямочный эпителий, главные и обкладочные клетки желез.

Соотношение в цитологических препаратах клеточных элементов слизистой оболочки желудка, различная степень их дифференцировки, появление признаков дегенерации и атипии, а также появление лейкоцитов, ретикулярных и гистиоидных элементов позволяют выявить типы гастроцитограмм. которые наиболее свойственны тому или другому заболеванию желудка.

Гастроцитограммы больных хроническим гастритом характеризуются наличием клеток покровно-ямочного эпителия, которые располагаются преимущественно небольшими пластами и скоплениями. Клетки имеют высоко- и низкоцилиндрическую форму, базально или центрально расположенное ядро. широкую,слабобазофильную цитоплазму. Ядра клеток отличаются некоторым полиморфизмом, имеются все переходы от незрелых относительно крупных, светлых с нежносетчатым рисунком хроматина до зрелых небольших размеров, интенсивно окрашенных ядер.

Главные и обкладочные клетки желез обнаруживают в различном количестве, расположены разрозненно, небольшими округлыми группами или ровными рядами, в которых отмечается правильное чередование главных и обкладочных клеток. В главных клетках отчетливо просматриваются окрашенные в сине-фиолетовый цвет грубые гранулы, заполняющие всю цитоплазму. Обкладочные клетки отличаются широкой светлой цитоплазмой, окрашенной в нежно-розовый цвет. В препаратах встречаются лимфоидные элементы и полиморфно-ядерные нейтрофильные лейкоциты.

В цитограммах при полипах желудка большое количество пластов и больших скоплений покровно-ямочного эпителия, встречаются железисто-подобные структуры. По сравнению с цитограммами при гастрите можно отметить преобладание молодых, незрелых клеток с укрупненными ядрами и нежным рисунком хроматина в них.

При язвенной болезни желудка в гастроцитограммах преобладают сег менто-ядерные нейтрофилы, кроме того, обнаруживаются в значительном количестве лимфоциты, плазматические клетки, эозинофилы, клетки гистиоидного тина, скопления полиморфных эпителиальных клеток. В эпителии обычно отмечают признаки дегенерации в виде вакуолизации цитоплазмы и ядер, кариолизиса, кариорексиса и плазмолиза.

Однако необходимо отметить, что при цитологическом исследовании материала при неопухолевых и опухолеподобных поражениях желудка далеко не всегда возможно диагностировать эти заболевания. Последнее зависит от того, что изменения в клетках носят однотипный характер и часто можно обсуждать только степень клеточной пролиферации, атнпии и перестройки эпителия по кишечному типу.

Из злокачественных новообразований в желудке наиболее часто встречается аденокарцинома трех видов адеиокарцинома с высокой и низкой степенью дифференцировки, а также аденокарцинома с выраженным слизеобразованием. Реже встречаются перстневидноклеточный и недифференцированный рак, а также другие неэпителиальные опухоли.

Цитограммы больных раком желудка характеризуются наличием клеток с морфологическими признаками злокачественности. Клетки располагаются комплексами, в виде железисто-подобных или папиллярных структур, разрозненно. В комплексах и структурах отмечается беспорядочное нагромождение ядер. Клетки крупных размеров. Ядра занимают почтя всю клетку, преимущественно неправильной формы, гиперхромиые с грубым, неравномерно распределительным хроматином, гипертрофированными множественными нуклеоламн.

Гистологическую форму опухоли не всегда удается установить, чаше это возможно в случаях аденокарциномы, где, как правило, обнаруживаются железисто-подобные структуры. Коллоидный рак характеризуется наличием большого количества слизистых масс и перстневидных опухолевых клеток При малоднфференцированном раке резко анаплазированные клетки, с большим числом фигур деления, обычно располагающиеся разрозненно.

– Также рекомендуем “Цитологическое исследование печени. Цитологическое исследование поджелудочной железы.”

Оглавление темы “Цитологическая картина опухолей.”:

1. Цитологическое исследование материала из легких. Цитология эпителия пищеварительного тракта.

2. Цитологическое исследование желудка. Гастрограммы.

3. Цитологическое исследование печени. Цитологическое исследование поджелудочной железы.

4. Цитологическое исследование у гинекологических больных. Цитологическая картина рака молочной железы.

5. Цитология новообразований мочевыделительной системы. Цитология заболеваний простаты.

6. Цитология опухолей яичка. Цитология при заболеваниях кожи.

7. Цитологическая картина рака щитовидной железы. Новообразования серозных оболочек.

8. Мезотелиома. Нейрогенная опухоль.

9. Синовиома. Рабдомиосаркома. Сосудистая саркома.

10. Хондрома. Хондросаркома. Остеогенная саркома.

Источник

Лейкоциты вездесущи. Они содержатся в крови и практически во всех органах и тканях, кроме хрусталика и других немногочисленных исключений. В других статьях уже говорилось о том, при каких условиях меняется показатель лейкоцитов в крови, моче, мазке. Однако есть еще немало тестов, изучающих самые различные среды организма. В них тоже определяют присутствие и число белых клеток крови. Что означают лейкоциты в различных анализах?

Лейкоциты в мокроте:

Лейкоциты на поверхности любых слизистых – это,  в принципе, нормально. Покровы и выстилка органов постоянно сталкиваются с микробными компонентами, загрязнениями и другими факторами, которые вынуждают организм выводить в эту область лейкоциты. Дыхательные пути – не исключение: в носовой полости, трахее, гортани, бронхах вполне нормальным считается наличие небольшого числа лейкоцитов. Они же могут попасть в мокроту и обнаружиться там при проведении анализа.

в принципе, нормально. Покровы и выстилка органов постоянно сталкиваются с микробными компонентами, загрязнениями и другими факторами, которые вынуждают организм выводить в эту область лейкоциты. Дыхательные пути – не исключение: в носовой полости, трахее, гортани, бронхах вполне нормальным считается наличие небольшого числа лейкоцитов. Они же могут попасть в мокроту и обнаружиться там при проведении анализа.

В мокроте в норме содержатся 2-5 лейкоцитов в поле зрения. Главным образом это нейтрофилы, но могут быть и другие разновидности белых кровяных телец. Что означают лейкоциты в мокроте, если они повышены? Зависит от того, какие их виды там определяются.

Вышеупомянутые нейтрофилы присутствуют в анализе в том случае, если у человека какая-то бактериальная инфекция органов дыхания: бронхит, пневмония и т.д. Также в слизи могут быть найдены эозинофилы. Они являются признаком аллергических заболеваний: аллергии на пыльцу, бронхиальной астмы, даже заражения гельминтами. Иногда в мокроте находят лимфоциты, и это свидетельствует о возможном заболевании человека коклюшем, туберкулезом.

При болезнях органов дыхания назначают анализ мокроты

В некоторых случаях находкой в мокроте становятся альвеолярные макрофаги – это видоизмененные лейкоциты, которые встречаются в ткани легких. Если такие лейкоциты повышены, причины этого могут заключаться не только в легочных заболеваниях, но и в других болезнях, которые вызывают в легких застой крови. Примеры – сердечная недостаточность, некоторые пороки сердца.

Лейкоциты в желчи:

Желчь – это субстанция, которая на практике не очень часто берется для анализов. Раньше было распространено такое исследование как дуоденальное зондирование, при котором у больных получали для изучения желчь. Но сейчас есть высокоинформативные исследования (УЗИ, МРТ), которые дают информацию о состоянии желчевыводящих путей без потребности изучать их содержимое.

Впрочем, иногда анализ желчи все же проводится. Процедура ее «добычи» достаточно сложна, но если она проведена правильно, в результате получают три разных порции желчи. В них несколько отличаются различные показатели, и нормы лейкоцитов, соответственно, тоже неодинаковы. Но, в любом случае, присутствие лейкоцитов допускается при условии, что их совсем немного. Норма лейкоцитов у детей и взрослых может существенно отличаться. Впрочем, детям это исследование практически не проводят, так что их нормы знать не обязательно.

Впрочем, иногда анализ желчи все же проводится. Процедура ее «добычи» достаточно сложна, но если она проведена правильно, в результате получают три разных порции желчи. В них несколько отличаются различные показатели, и нормы лейкоцитов, соответственно, тоже неодинаковы. Но, в любом случае, присутствие лейкоцитов допускается при условии, что их совсем немного. Норма лейкоцитов у детей и взрослых может существенно отличаться. Впрочем, детям это исследование практически не проводят, так что их нормы знать не обязательно.

Изучать показатель лейкоцитов в желчи непросто: этот процесс требует не только высокой квалификации специалистов, но и оперативности. Дело в том, что в течение нескольких минут после того, как желчь была получена, белые кровяные клетки в ней разрушаются.

Желчь

Если желчные лейкоциты повышены, причины этого могут заключаться не только в воспалении желчного пузыря или его протоков. Лейкоциты способны попадать в образец из двенадцатиперстной кишки, желудка, даже из ротовой полости. Так что в целом результаты анализа желчи нельзя назвать очень уж показательными. Исследование дает какую-то информацию преимущественно в том случае, если проводится вместе с другими видами диагностики.

Лейкоциты в ликворе:

Ликвор – это прозрачная жидкость, которая заполняет  желудочковую систему мозга и пространство под оболочками, окружающими головной и спинной мозг. Через прокол в определенной точке на спине эту жидкость можно получить для анализа.

желудочковую систему мозга и пространство под оболочками, окружающими головной и спинной мозг. Через прокол в определенной точке на спине эту жидкость можно получить для анализа.

В ликворе норма лейкоцитов у детей и взрослых одна: в ней этих клеток быть не должно. Они обнаруживаются только при заболеваниях. А что это могут быть за болезни?

Например, кровоизлияние под оболочки мозга. В этом случае в ликворе много эритроцитов и присутствуют лейкоциты, соотношение этих клеток примерно 700:1. Нейтрофилы в большом количестве обнаруживаются там при заражении крови, бактериальных, грибковых инфекциях центральной нервной системы (менингит, арахноидит), при токсическом менингите. Лимфоциты в ликворе встречаются при паразитарных поражениях (токсоплазмоз), бруцеллезе, вирусных инфекциях, опухолях, рассеянном склерозе.

Лейкоциты в кале:

На поверхности слизистой кишечника тоже могут быть лейкоциты. Соответственно, они обнаруживаются и в кале. Норма, как и следует предполагать – единичные лейкоциты в поле зрения. Если клеток много, заключение довольно очевидно: скорее всего, у человека воспалительный процесс. Кроме того, иногда обнаружение лейкоцитов характерно и для опухолей.

К сожалению, анализ не позволяет сделать предположений о том, в какой именно части пищеварительного канала располагается воспалительный очаг. Также непонятно, какого рода у пациента заболевание. В общем, на основании результатов только этого исследования диагноз поставить невозможно. Требуются дополнительные диагностические процедуры.

Итак, лейкоциты могут обнаруживаться в биологических жидкостях, мазках с поверхности слизистых, секретах. И в любом из перечисленных случаев нормальным считается отсутствие или обнаружение минимального количества белых клеток крови. Повышение их числа – признак заболевания, которое нужно лечить.

Если вы больны или просто хотите предупредить появление проблем со здоровьем, вам можно порекомендовать препарат Трансфер Фактор. Это средство положительно воздействует на иммунитет, что способствует более быстрому выздоровлению при воспалительных заболеваниях, инфекциях и других процессах, являющихся причинами повышения лейкоцитов.

Источник

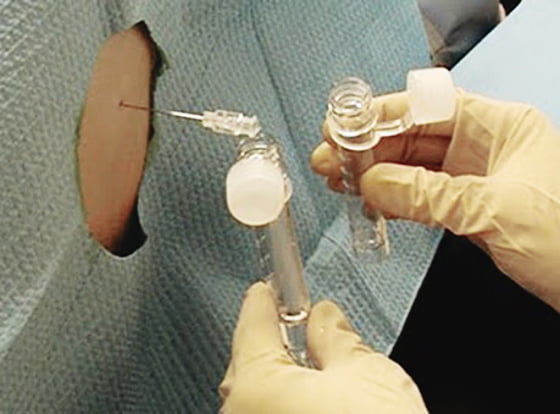

Микроскопическое исследование многих (5-8) -порций полученного дуоденального содержимого необходимо проводить сразу же после их получения. Это обусловлено резко выраженными литическими свойствами желчи: эпителий и лейкоциты, окутанные рыхлой слизью, разрушаются желчью уже спустя 5-10 мин, нарушается коллоидная стабильность полученной желчи, в осадок выпадают желчные кислоты и даже холестерин.

Желчь из пробирки выливают в чашку Петри и рассматривают на белом и черном фоне. Пастеровской пипеткой с грушей вылавливают хлопья слизи, переносят их на предметное стекло, накрывают покровным и изучают под микроскопами (окуляр 10Х, объективы 20X и 40Х).

Материал для микроскопического исследования можно сохранять в течение 1 – 2 ч, добавив к полученной желчи, 1/3 объема 10 % нейтрального формалина. Консервирование эффективнее при добавлении к 10-20 мл полученной желчи 2 мл 10 % ЭДТА или 1 мл (1000 ЕД) контрикала (тзалола, или трасилола,).

Желчь, полученная даже через спиральный двухканальный зонд, представляет собой сложную, гетерогенную систему, состоящую из желудочного сока, дуоденального содержимого и непосредственно желчи. Хлопья слизи, обнаруженные в желчи, могут происходить из полости рта, носовой части глотки, легких, желудка и пищевода. Под влиянием ферментов клеточные элементы желчи быстро деформируются и разрушаются. На дно пробирки под влиянием соляной кислоты, секрета поджелудочной железы, бактерий из желчи могут выпадать кристаллические образования (желчные кислоты, жирные кислоты, холестерин), затрудняющие интерпретацию липолитических (липогенных) свойств исследуемой желчи.

Лейкоциты.

Лейкоцитарные клетки проглоченных экскретов дыхательных путей имеют более выраженную зернистость, рядом с ними находятся альвеолярные макрофаги и компактная слизь. Лейкоциты полости рта обычно располагаются на фоне неороговевающего многослойного плоского эпителия. Лейкоциты желудочного происхождения могут сочетаться с железистым эпителием. Желудочный сок у такого больного обычно соляной кислоты не содержит. Лейкоциты и. железистый эпителий, попавшие в желчь из кислого желудка, представлены голыми ядрами, лежащими на нежно-волокнистой слизи.

Возможно попадание в желчь лейкоцитов из пораженных воспалительным процессом протоков поджелудочной железы (каналикулярный панкреатит). При каналикулярном пакреатите протоки поджелудочной железы заполнены экссудатом и лейкоцитами. С учетом всей клинической картины при обнаружении в хлопьях слизи в дуоденальном содержимом лейкоцитов и цилиндрического эпителия можно предположить, что они попали в желчь из протоков поджелудочной железы.

Лейкоциты, обнаруженные в порции А (дуоденальная желчь), а также после введения магнезии сульфата в сочетании с высоким цилиндрическим кутикулярным эпителием указывают на наличие дуоденита.

Эпителий.

Цилиндрический (призматический) эпителий, выстилающий всю поверхность двенадцатиперстной кишки, имеет в зоне, обращенной в полость кишки, довольно толстую кутикулу (кожицу), хорошо различимую в нативном препарате. Кутикула состоит из сети тонких перекладин, между которыми расположены узкие канальцы, обусловливающие всасывание. Ядра эпителия двенадцатиперстной кишки большие, овальной формы, выдавливающие нижнюю часть клетки.

Начальным элементом желчевыделительной системы являются желчные капилляры, стенкн которых образуют мембраны печеночных клеток. Желчные капилляры в месте их соединения с печеночными пластинками (желчными ходами портальных полей) называются холангиолами. Они выстланы клетками кубического эпителия высотой 10-12 мкм с крупными круглыми ядрами.

Междольковые желчные проточки выстланы клетками цилиндрического эпителия высотой 15-18 мкм с круглыми ядрами, расположенными близко к основанию. Такие эпителиальные клетки различной величины часто обнаруживаются в сочетании с лейкоцитами в дуоденальной (А) и печеночной (С) желчи у больных холангитом.

При цитологическом исследовании, пузырной желчи иногда удается обнаружить клетки цилиндрического эпителия высотой 20-50 мкм. В нативных препаратах обычно хорошо выделяются большие круглые или овальные ядра, расположенные близко к основанию клеток; цитоплазма нередко вакуолизнрованная, у основания клеток заканчивается острым хвостовидным выростом – эпителий желчного пузыря.

Клетки слизистых желез желчного пузыря (бокаловидные) встречаются очень редко, но могут быть обнаружены в желчи, полученной во время операции из воспаленного желчного пузыря. Эти клетки особенно быстро подвергаются распаду.

Общий желчный проток выстлан высоким цилиндрическим эпителием, клетки которого резко отличаются от других подобных эпителиальных клеток. Это довольно длинные (до 37 мкм), очень узкие клетки со сжатыми и вытянутыми ядрами («спичечные клетки»). Наличие этих клеток в дуоденальной желчи в свободном виде и в сочетании с лейкоцитами указывает на воспаление общего желчного протока (холедохит).

Лейкоцитоиды

Лейкоцитоиды – круглые крупные клетки, больше лейкоцитов на 1/3. Представляют собой округлившиеся в результате дистрофии клетки цилиндрического эпителия двенадцатиперстной кишки. Появляются лейкоцитоиды при усиленном выделении пузырной желчи в двенадцатиперстную кишку. Большое количество лейкоцитов можно обнаружить в бесцветном дуоденальном содержимом при механической желтухе. Большое количество лейкоцитоидов отмечается у молодых людей с повышенной нейрогуморальной раздражимостью. В сочетании с цилиндрическим эпителием двенадцатиперстной кишки лейкоцитоиды могут наблюдаться при дуодените или язвенной болезни. Обычно для таких больных характерна высокая кислотность желудочного содержимого.

Элементы осадка

Обнаружение в дуоденальном содержимом кристаллических и аморфных осадочных образований желчи указывает на то, что она потеряла свою коллоидную стабильность. Причиной появления их может быть воспалительный процесс в желчных путях, нарушение коллоидной стабильности в результате длительного стояния или попадания в желчь желудочного содержимого.

Диагностическое значение имеют следующие кристаллические образования, обнаруживаемые в желчи: микролиты, кристаллы холестерина, желчные и жирные кислоты, билирубинат кальция и коричневые пленки желчного пузыря.

Микролиты

Микролиты – темноватые, округлые или многогранные компактные образования, иногда имеющие концентрическую исчерченность; состоят из извести, слизи и небольшого количества холестерина. Для обнаружения в желчи микролитов используется реакция Сальковского.

Методика. К покровному стеклу, под которым находятся исследуемые кристаллы или микролиты, подносят каплю концентрированной серной кислоты и опускают ее таким образом, чтобы она коснулась покровного стекла. С другой стороны покровного стекла прикладывают фильтровальную бумагу. При этом кислота достигает исследуемых кристаллов. При наличии в составе микролитов холестерина они, расплавляясь, дают розовое или красноватое окрашивание. Чистый холестерин, плавясь под действием серной кислоты, окрашивается в ярко-красный цвет. Микролиты чаще всего обнаруживаются в последней порции желчи (В) и порции остаточного сокращения желчного пузыря (ВС).

Холестерин.

Тонкие бесцветные четырехугольные пластинки, иногда с «обломанным» углом, которые, накладываясь друг на друга, как бы образуют ступеньки (рис. 87). Обнаружение их в желчи обычно связано с нарушением ее коллоидной стабильности •вследствие несвоевременного исследования. В норме кристаллы холестерина встречаются в скудном количестве. При патологии желчных путей процент обнаружения кристаллов холестерина значительно выше, а количество их больше.

Билирубинат кальция

Билирубинат кальция представляет собой аморфные крупинки бурого, черного, коричневого или золотисто-желтого пигмента. Часто встречается в сочетании с кристаллами холестерина в порции желчи А, при задержке ее в общем желчном протоке – и в порции ВС. Кристаллы билирубината кальция у здоровых людей не выявляются, они обнаруживаются лишь в желчи пожилых людей, страдающих продолжительным, неполным застоем желчи и ее инфицированием.

Кристаллы жирных кислот.

Нежные тонкие бесцветные иглы, превращающиеся при подогревании нативного препарата на пламени спиртовки в капли, имеют диагностическое значение только при исключении попадания в желчь желудочного содержимого. Указывают на снижение pH желчи вследствие воспалительного процесса, бактериохолии, дискринии и на понижение растворимости жирных кислот. Обнаруживаются в тех же порциях желчи и при той же патологии желчных путей, что и кристаллы холестерина и билирубината кальция.

Желчные кислоты.

Мелкие блестящие коричневато-желтые или серые зернышки. Чаще всего выпадают в осадок в большом количестве при попадании в желчь кислого желудочного содержимого. Крупинки желчных кислот иногда обнаруживаются в пузырной желчи, собранной перед холецистэктомией. Соли желчных кислот могут входить в состав желчных камней. Обнаружение в чистых порциях дуоденальной желчи кристаллов желчных кислот в виде осадка или в слизи указывает на дискринию.

Коричневые пленки.

Представляют собой отложение слизи и желчи на внутренней поверхности желчного пузыря. Под микроскопом напоминают мелкие осколки разбитого фарфорового сосуда. Встречаются в пузырной желчи у больных с патологией желчного пузыря.

Артефакты.

К артефактам, обнаруживаемым в желчи, относятся частички дуоденального зонда, кристаллы магнезии сульфата, осколки покровных стекол.

Простейшие, гельминты, грибы.

При исследовании желчи можно обнаружить яйца печеночной, кошачьей, ланцетовидной, китайской двуустки, а также особи стронгилид и трихостронгилид, вегетативную форму лямблий и грибы рода Candida. Диагностическое значение подвижных и неподвижных форм гельминтов и простейших одинаково.

Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике / Под ред. проф. М.А. Базарновой, проф. В.Т. Морозовой.- К.: Выща школа, 1988.- 318 с., 212 ил.

Источник