Клетки эпителия в желудке

Ученым удалось разобраться в механизме возникновения предракового состояния в месте соединения пищевода и желудка – синдрома Барретта. Они смогли детально охарактеризовать эпителий в этой пограничной области и на лабораторных мышах показали, что базальные клетки с определенным набором маркеров могут стать предшественниками ткани, подобной ткани кишечника, которая замещает нормальный эпителий этой области. Клетки со сходными свойствами найдены на границе пищевода и желудка и у человека, поэтому данное исследование должно помочь улучшить методы ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Хорошо известно, что чем раньше диагностировать и начать лечить рак, тем легче может быть само лечение и тем выше шансы на выздоровление. Для некоторых типов рака выявлены так называемые предраковые состояния – изменения тканей, которые сами по себе не являются злокачественными, но повышают вероятность развития рака в этих тканях. Такие состояния известны пока для относительно небольшого числа раков. Поэтому, с одной стороны, нужно пытаться расширять список соответствий между злокачественными опухолями и предраковыми состояниями, а с другой стороны – выяснять механизмы возникновения этих состояний, чтобы повышать эффективность профилактики рака.

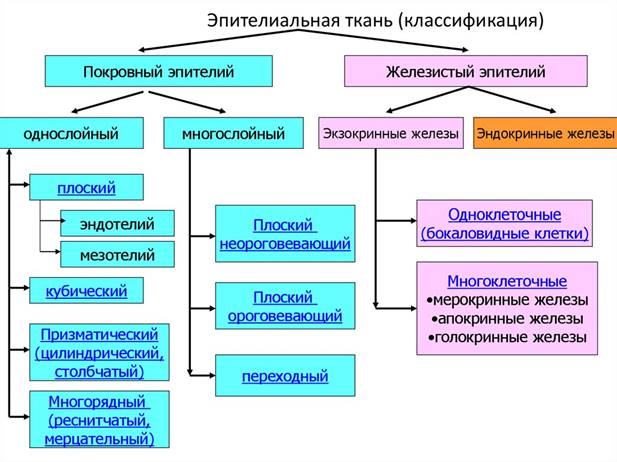

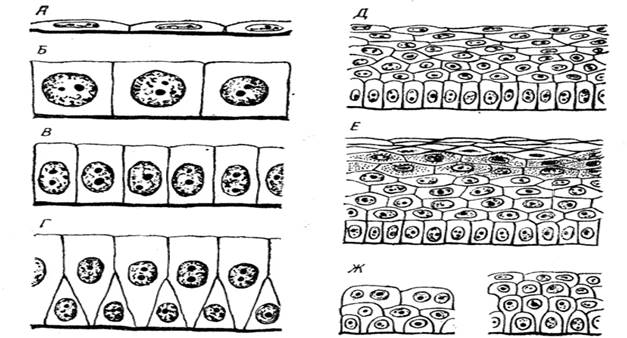

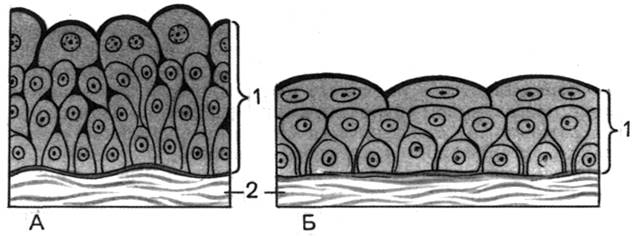

Один из типов предраковых состояний – метаплазии, при которых происходит замещение клеток одного типа клетками другого (как правило, обратимое). Метаплазии часто возникают на границах между разными типами эпителия и могут в таких случаях порождать карциномы – злокачественные опухоли эпителиальных клеток. Эпителий – это ткань, выстилающая поверхность тела (то есть, грубо говоря, кожа), внутренние полости и слизистые оболочки органов. В российской медицине различают два основных вида эпителия – многослойный плоский эпителий (кожа, слизистые оболочки, пищевод) и однослойный цилиндрический эпителий (желудок, кишечник). Особо выделяют эпителий, выстилающий органы, подвергающиеся сильному растяжению (например, в мочевыводящей системе), так называемый переходный. В западной медицине принята более детальная классификация эпителия (см. Epithelium).

Самая распространенная и активно исследуемая форма метаплазии – пищевод Барретта (синдром Барретта). Это – опасное осложнение рефлюксной болезни – заброса содержимого желудка в пищевод, при котором свойственный в норме пищеводу многослойный плоский эпителий в пограничной области соединения пищевода с желудком замещается цилиндрическим (свойственным желудку) с вкраплениями свойственных кишечнику бокаловидных клеток – «одноклеточных желез», выделяющих увлажняющую слизь (см. рис. 1). Частота встречаемости синдрома при рефлюксе составляет 10%, а в целом по популяции – 1%. За последние 40 лет частота встречаемости пищевода Барретта возросла почти в 8 раз. Он считается предраковым состоянием, так как высоколетальная аденокарцинома нижней части пищевода возникает при нем в 10 раз чаще, чем в нормальном пищеводе.

Хотя с момента описания синдрома Барретта в 1950 году он активно изучался, ключевые процессы его развития оставались неизвестными: как возникает замещение плоского эпителия на цилиндрический (метаплазия)? от каких клеток происходит вновь формирующийся цилиндрический эпителий пищевода? как идет последующая трансформация в злокачественные новообразования?

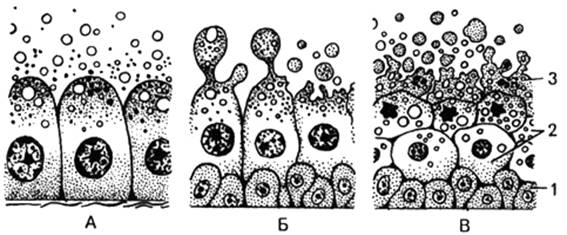

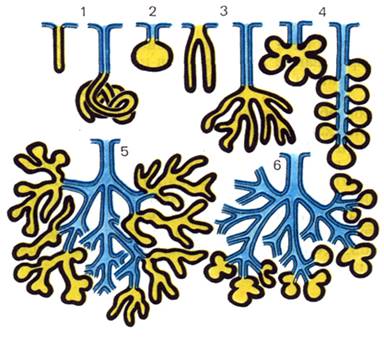

Для объяснения метаплазии было предложено пять основных теорий (они схематично показаны на рис. 2):

1) возможна прямая конверсия плоского эпителия в цилиндрический – повреждение может вызвать превращение одного типа ткани в другой (рис. 2, a);

2) предшественниками цилиндрического эпителия являются циркулирующие в кровотоке стволовые клетки, способные дифференцироваться в цилиндрический эпителий (рис. 2, b);

3) предшественниками цилиндрического эпителия являются клетки субмукозных (слизистых) желез, локализованных под плоским эпителием (рис. 2, c);

4) возможна экспансия в пограничную область клеток цилиндрического эпителия желудка (рис. 2, d);

5) предшественниками цилиндрического эпителия являются остаточные эмбриональные клетки, локализованные вблизи пограничной области (рис. 2, e).

Но ни одна из этих теорий не получила строгого экспериментального подтверждения. И ни одна не объясняла появления вкраплений бокаловидных клеток, свойственных кишечнику (а не пищеводу или желудку).

Большой коллектив ученых из Медицинского центра Колумбийского университета и других научных учреждений США и Китая провел сравнительный анализ экспрессии генов, характерных для эпителия. Они показали, что у мышей пограничный эпителий, состоящий из базальных и люминальных (обращенных в просвет пищевода) клеток, характеризуется различной экспрессией в этих клетках трех маркеров. В базальных клетках экспрессируются два цитокератина – Krt5 и Krt7, а также фактор регуляции транскрипции р63. В клетках люминального слоя экспрессируется только Krt7. Это отличает пограничную область от выше расположенной области пищевода, в которой ни в базальных клетках, ни в плоском эпителии нет экспрессии Krt7 (рис. 1). В эпителии желудка ни один из этих маркеров не экспрессируется.

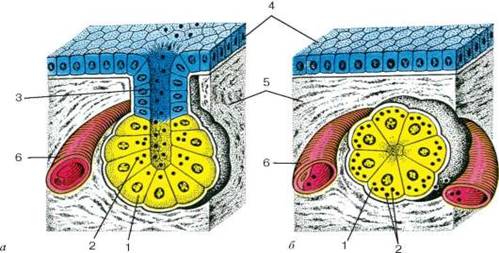

В следующей серии экспериментов авторы провели тонкую хирургическую операцию на мышах и сделали анастомоз между пищеводом и двенадцатиперстной кишкой (рис. 3). В результате желчные кислоты поступали в пищевод, что позволило имитировать рефлюкс.

Через 18 недель после операции воздействие желчных кислот на пограничную область приводило к формированию клеток «пищевода Барретта», в которых экспрессировался характерный маркер CDX2, и в этой области появлялись бокаловидные клетки. Примечательно, что в расположенной выше части пищевода таких клеток не наблюдалось, несмотря на то что она также подвергалась воздействию желчных кислот.

Ученые решили исключить возможность замещения эпителия в пограничной области пищевода мигрирующими клетками соседних тканей. Для этого с помощью генно-инженерных методов они получили мышей, у которых экспрессия гена Krt7 в клетках эпителия пограничной области была сопряжена с экспрессией красного флюоресцирующего белка Tomato. Эксперименты показали, что в клетках цилиндрического эпителия «пищевода Барретта» экспрессируется Tomato, то есть Krt7. А как уже говорилось, ген Krt7 экспрессируется в эпителии пограничной области, но не экспрессируется в расположенной выше области пищевода и в желудке. Следовательно, клетки цилиндрического эпителия «пищевода Барретта» происходят исключительно от базальных клеток пограничной области (рис. 4).

В заключение авторы решили проверить, насколько похожа структура пограничной области между пищеводом желудком у человека и у мыши. Они провели анализ экспрессии эпителиальных маркеров человек и показали их сходство с мышиными. В этой области у человека были найдены базальные клетки с экспрессией генов p63, KRT5 и KRT7, а также люминальные клетки, в которых экспрессировался KRT7, но не было экспрессии гена p63. В базальных клетках, принадлежащих расположенной выше области пищевода, KRT7 не экспрессировался (рис. 5).

С помощью проточной цитометрии были разделены два типа базальных клеток пищевода человека (с маркерами p63+KRT7− и p63+KRT7+). Из этих клеток in vitro были получены трехмерные культуры органоидов и оказалось, что органоиды, полученные из клеток типа p63+KRT7+ и происходящие из пограничной области пищевода, способны формировать эпителиальные клетки, подобные эпителию кишечника. Органоиды, полученные из клеток типа p63+KRT7−, взятых из выше расположенной области, таким свойством не обладали.

Таким образом, ученым удалось на модели лабораторных мышей охарактеризовать эпителий пограничной области между пищеводом и желудком, который дает начало предраковому состоянию – пищеводу Барретта, а также проверить, что у людей все устроено аналогично. Оказалось, что этот эпителий более чувствителен к повреждающим факторам, чем эпителий расположенных выше областей пищевода или эпителий желудка. Полученные результаты лучше всего согласуются с выдвинутой ранее гипотезой происхождения пищевода Барретта о прямом превращении тканей эпителия пограничной области: показано, что базальные клетки пограничного эпителия могут быть предшественниками эпителия, подобного кишечному, который включает и бокаловидные клетки.

В то же время выявленные в ходе исследования генетические маркеры клеток эпителия пограничной зоны как таковые вряд ли могут быть причиной формирования пищевода Барретта и дальнейшего развития рака. В этом, скорее всего, задействованы какие-то иные факторы – кислотный рефлюкс, другие химические раздражители, гормональные нарушения или вирусные инфекции.

Несмотря на оставшиеся вопросы, обсуждаемая работа дает детальную картину формирования пищевода Барретта. Поскольку предраковые состояния и злокачественные опухоли особенно часто возникают именно в пограничных областях эпителия разных органов (матка, пищевод, прямая кишка), то можно надеяться, что там работают аналогичные механизмы. Впрочем, дальнейшие исследования должны будут прояснить этот вопрос, равно как и то, является ли пограничный эпителий единственным местом возникновения этой метаплазии и дальнейшей трансформации ее в рак. Ведь уже давно было показано, что структура, подобная пищеводу Барретта, может возникнуть и у больных, у которых пограничная область пищевода была удалена (S. R. Hamilton, J. H. Yardley, 1977. Regnerative of cardiac type mucosa and acquisition of Barrett mucosa after esophagogastrostomy). Так что полученные результаты могут способствовать разработке методов диагностики, профилактики и лечения этих состояний не только применительно к пищеводу, но и к другим органам.

Источники:

1) Ming Jiang, Haiyan Li, Yongchun Zhang, Ying Yang, Rong Lu, Kuancan Liu, Sijie Lin, Xiaopeng Lan, Haikun Wang, Han Wu, Jian Zhu, Zhongren Zhou, Jianming Xu, Dong-Kee Lee, Lanjing Zhang, Yuan-Cho Lee, Jingsong Yuan, Julian A. Abrams, Timothy C. Wang, Antonia R. Sepulveda, Qi Wu, Huaiyong Chen, Xin Sun, Junjun She, Xiaoxin Chen & Jianwen Que. Transitional basal cells at the squamous-columnar junction generate Barrett’s oesophagus // Nature. 2017. V. 550. P. 529-533.

2) Lizhe Zhuang & Rebecca C. Fitzgerald. Cancer development: Origins in the oesophagus // Nature. 2017. V. 550. P. 463-464. Синопсис к обсуждаемой статье.

Вячеслав Калинин

Источник

, . (. ventriculus) , . , , , , , , . 5/6 . , , . () 3 VII X-XI . V . , , , . , . , , (, ), , . 1-2 , . 2-3 , , . 3-4 , 2-3 . . I 1-2 ( .. .). ( ) 1 . :

: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. (). 9. . 10. . 11. . 12. . 13. , . 14. . :

. , , . 1430 , 1016 , 10,5 , 3264 , 23 ( 6 ), 34 ( 8 ). 1,5 2,5 ( ). ( 70 ) 150 .

(, ):

( ; . plexus submucosus) , , ( ; . plexus myentericus) . ()

, , , . , ( ..). A (IgA), , .

(. , .. .), , . . , , . , . (. ) , , 125350 ( .. .). , , . , . 711 . , , . , , . (), , , , .

: , () , , , ( ), ( ). , . , , : 80100 /, 2,55,0 /, 2035 /. 2530 % . 2 . , : , , , , , , . . . ( ) ( .. .).

1,52,0 . , 1,52,0 . 7,0 . 1,37,4 . -, , – , – . ( – ) . , . () , , , ( ). ( .., 2009):

2,53 , . 11,5 , 2,53 . , – . : () (). . . . , ( ) (. . ). . . . , . ( ), – .

, ( 3 ). . . . , , :

( – ) :

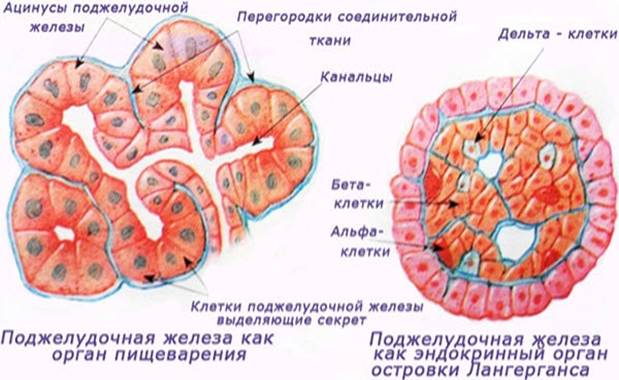

, . , , . , . . , , -, ; -, ; -, . ( .. .). . : , ( ), (). () , , , . , , , . , . 35 % , , 26 % G-, . D-, . ( ..):

, , , 30 . , . 103104/ (3 lg /), 44,4% Helicobacter pylori (5,3 lg /), 55,5% (4 lg /), 61,1% (3,7 lg /), 50% (3,2 lg /), 22,2% Candida (3,5 lg /). , , , . 2,73,7 lg /. , Helicobacter pylori . 10 % . – . 2005 . , ( Helicobacter pylori) : Lactobacillus gastricus, Lactobacillus antri, Lactobacillus kalixensis, Lactobacillus ultunensis. ( , , ) , , . , ( ). Helicobacter pylori, , , , , , Candida ( ..). Engstrand L. (2012), , Helicobacter pylory, : Prevotella, Streptococcus, Veillonella, Rothia, Haemophilus, Actinomyces, Fusobacterium, Neisseria, Porphyromonas Gemella, (. phylum) : Firmicutes, Proteobacteria, Bacteroidetes, Actinobacteria Fusobacteria.

, 12- ( .. .) Helicobacter pylori Helicobacter. , -H. pylori , , , -. Helicobacter heilmannii, , , Helicobacter bizzozeronii, Helicobacter felis, Helicobacter heilmannii, Helicobacter salomonis Helicobacter suis. , -H. pylori , – ( .. Helicobacter pylori- V / ). (.):

* . :

: , :

GastroScan.ru : , , , . , ,

GastroScan.ru , . |

Источник

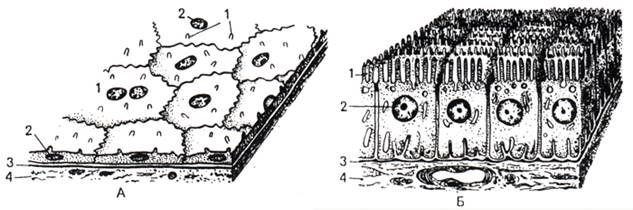

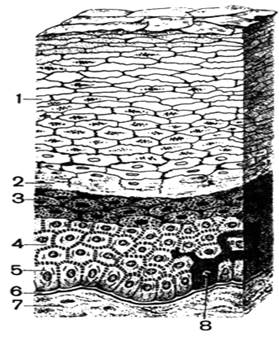

Дно желудка. Поверхность слизистой оболочки желудка неровная, имеет углубления – желудочные ямки. Желудочные ямки и вся поверхность слизистой оболочки желудка выстланы однослойным однорядным цилиндрическим железистым эпителием. Эпителий лежит на волокнистой соединительной ткани (собственный слой слизистой оболочки). В нём расположены простые трубчатые железы с разветв- лёнными секреторными отделами. Выводные протоки этих желёз открываются на дне желудочных ямок. За собственным слоем находится хорошо развитый в стенке желудка мышечный слой слизистой оболочки. Подслизистая оболочка образована рыхлой соединительной тканью, содержит много эластических волокон и кровеносных сосудов; железы в ней отсутствуют. Мышечная оболочка состоит из трёх нерезко разграниченных слоёв гладких мышц: наружного продольного, среднего циркулярного и внутреннего, имеющего косое направление. Серозная оболочка состоит из соединительнотканной основы, покрытой мезотелием.

Фундальный отдел желудка. Слизистая оболочка, покрытая цилиндрическим железистым эпителием (1), имеет углубления – желудочные ямки (2). Вся толща собственного слоя занята простыми трубчатыми железами (3), плотно прилежащими друг к другу (фундальные железы желудка). В них различают шейку, открывающуюся на дне желудочной ямки, тело и дно (4). Мышечный слой слизистой оболочки состоит из внутреннего и наружного циркулярных и среднего продольного под- слоёв. Окраска гематоксилином и эозином.

Париетальные клетки в слизистой оболочке фундального отдела желудка. Иммунофлуоресцентным методом окрашены париетальные клетки (зелёное свечение) фундальных желёз желудка. [32]

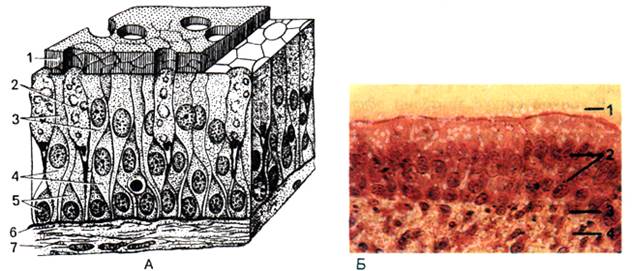

Фундальная железа относится к простым трубчатым неразветвлён- ным или слабо разветвлённым железам. Секреторный отдел имеет очень узкий просвет и состоит из главных, париетальных, энтероэндокринных и слизистых шеечных клеток. Главные клетки образуют дно железы. Здесь наряду с ними присутствуют редкие париетальные и энтероэндокринные клетки. Основная масса париетальных клеток сосредоточена в теле и шейке железы. Слизистые шеечные клетки расположены в шейке железы (отсюда происходит их название) и вырабатывают слизистый секрет, по химическому составу отличающийся от более вязкой слизи поверхностных слизистых клеток желудка. Между железами видны тонкие прослойки соединительной ткани с кровеносными сосудами. [8]

Пилорическая часть желудка построена из четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В отличие от фундальной части желудка, желудочные ямки значительно глубже; в толще собственного слоя слизистой оболочки расположены пилорические железы. Для выделяющих слизь и некоторое количество пепсиногена пилорических желёз характерны разветвлённые секреторные отделы и практически полное отсутствие париетальных клеток. Пилорические железы содержат клетки, сходные с шеечными слизистыми клетками фундальных желёз. В мышечной оболочке особого развития достигает средний (циркулярный) слой гладкомышечных клеток, образующий пилорический сфинктер и регулирующий поступление пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку.

Пилорическая часть желудка отличается глубокими желудочными ямками (1). Эпителий (2) слизистой оболочки – однослойный цилиндрический. В собственном слое расположены секреторные отделы простых трубчатых разветвлённых пилорических желёз. Мышечный слой (4) отграничивает слизистую оболочку от подслизистой. Окраска пикроиндигокармином.

Переход желудка в двенадцатиперстную кишку. Стенка двенадцатиперстной кишки, как и стенка желудка, состоит из четырёх оболочек: слизистой, подслизистой, мышечной и серозной. В области перехода наиболее существенные изменения происходят в слизистой и подслизистой оболочках. Однослойный цилиндрический железистый эпителий желудка сменяется однослойным цилиндрическим каёмча- тым эпителием (с бокаловидными клетками) двенадцатиперстной кишки, покрывающим широкие выросты слизистой оболочки (ворсинки), а также щелевидные углубления между основаниями ворсинок (крипты). Пилорические железы, секреторные отделы которых находятся в собственном слое слизистой оболочки желудка, постепенно исчезают. В подслизистой оболочке двенадцатиперстной кишки расположены секреторные отделы сложных разветвлённых желёз (дуоденальные железы). В области перехода в собственном слое слизистой оболочки можно увидеть скопление лимфоидной ткани в виде солитарного фолликула.

Источник

2.

:

1. , .

2. .

2.1. .

2.2. .

3. .

4. .

1. ,

, , .

, .

:

1) ;

2) ;

3) , ;

4) ;

5) , ;

6) , ;

7) ;

8) .

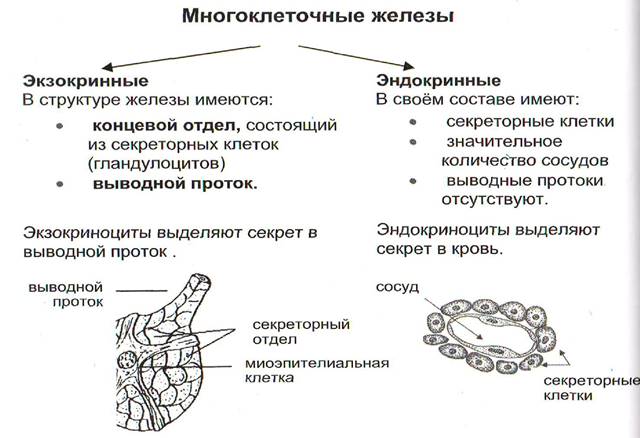

( 1 ) ( ).

:

1) ( );

2) ( );

3) ( ).

, : , , .

(. 3):

1) ;

2) .

, .

( , , , , , ), (, , , .) . (, , , , , ), (, , , , ) (, ) .

, …

( . . ):

1) ( );

2) ( );

3) ( );

4) ( );

5) ( , ).

:

1) ( );

2) -;

3) ;

4) ;

5) ;

6) ( );

7) (, , ).

:

1) , : , , , , . . .

2) : , ().

) : , , , (, , ), , . , . (, ).

) : , , .

3) : , .

4) : ().

5) : , , , . , , , .

2.

, (), ( , , – , , , .) : (. 3).

, , .

, , (), (). . , , .

. 3. . : , , , , , , .

2.1. . , , , .. . , , .. .

, , (. 4, ).

( , , .). , . , , “”. , . . . . , .

, . , . .

. 4. : – (); – . 1 – (); 2 – ; 3 – ; 4 – .

, , , (2, 2) . – .

( ). . () .

: , , , . , , , . , .

, , , , . , . 5 . .

(. 4, ), , .. . – . , , . .

, , , , – . , () , . () 5-6 . . , , , .. , . (-) , . (-) – .

, , ; .

: , , () (. 5), .

. 5. .

– : I – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – . – : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – .

() , , , . (), , .

, .

, .

2.2. , . , , , . .

, . :

1) ,

2) (),

3) ().

. . ( ), . . , .

(. 6) , , (), . , , . 5 :

1) ,

2) ,

3) ,

4) ,

5) .

. 6. : 1 – ;

2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – ; 6 – ; 7 – ; 8 – .

.

, . , ( ), ( ), , , .

, , . . , . , . “”, . , . , .

, , ( ) , . , .

, () , ” “. () (), .

, , . () , , . , , .

( ). , . , .

, , . , , , . , ( .) . . . 3-4 . () , .

, : , , . .

3 (. 7, , ):

1) ,

2) ,

3) .

() . . , – , . . . , (, ).

. 7. : – ; – ; 1 – ; 2 – .

3.

, , . .

:

:

1) ( );

2) ( ). :

1) ( );

2) .

:

1) : , , , , , .;

2) : (. 8).

:

1) ;

2) ;

3) .

:

1) ();

2) ;

3) (-);

4) .

:

1) ;

2) ;

3) ;

4) .

. 8. : – ; – ; – ; 1 – ; 2 – ; 3 – .

, , ( () ) ( () ). : , , , , () .

, , . . , , .

, : , , . , , , .

, , . () : , .

: (), (. 8).

( ). ( ), .. ( ), ( ).

() ( ). ( – ), , .. ( ).

: , .

, , ( ) ( ) (. 9, , ). , , , . , ( , , ), ( ).

– , . .

, , .. , . (, ) (. 10, 11).

, . , , () .

, () , , , , , . , , , , .

. 9. () ():

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 .

. 10. : 1 – ; 2 – ; 3 – ; 4 – ; 5 – – ; 6 – .

. 11. .

. 12. .

, (), , -, , (, .).

, (. 12). , – , – , – , , .

4.

. , 3-4- . , .

(, , , , , ), , .

, , , , , .

, , .

, … :

, , , (, ).

, , , . ( ).

, , (, ), (, ).

, , , ; (, – , ).

, . . . , .

. . , . . . , , . () , , : , – , , .. ( ).

.

. , , , . , . ( ).

, ( ).

Источник

(. antrum pyloricum), (. canalis pyloricus).

(. antrum pyloricum), (. canalis pyloricus).

, , ( ), , . , , ; , , () , . , , () .

, , ( ), , . , , ; , , () , . , , () .

, () , , , . 160 /, .

, () , , , . 160 /, .