Как лечиться опущение желудка и что это такое

Гастроптоз – это опущение желудка, сопровождающееся его удлинением и гипотонией. На ранних стадиях может никак не проявляться, а на более поздних пациента начинают беспокоить боли после еды (особенно в вертикальном положении), при физических нагрузках и беге. Гастроптоз часто сопровождается опущением других внутренних органов, тогда присоединяется соответствующая симптоматика. Основной метод диагностики – гастрография с введением контрастного вещества, позволяющая выявить и определить степень опущения желудка. В терапии основное место занимают лечебная физкультура и физиотерапия, медикаментозные препараты назначаются только в качестве симптоматического лечения.

Общие сведения

Гастроптоз – врождённое или приобретённое опущение малой кривизны и пилорического отдела желудка, реже – всего органа. Заболевание это достаточно редкое, поражает в основном молодых женщин. Эпидемиологические данные свидетельствуют, что большая часть заболевших находится в возрастной группе 15-45 лет, но гастроптоз может возникать и в старшем возрасте. Высокая заболеваемость среди женского пола связана с частым соблюдением диет, излишней худобой, родами и сопутствующим растяжением мышц брюшной стенки и связочного аппарата. У мужчин гастроптоз часто бывает связан с неправильным распределением нагрузок, поднятием тяжестей при плохой физической подготовке. Заболевание поддаётся коррекции консервативными методами, лечебной гимнастикой и сеансами массажа.

Гастроптоз

Причины гастроптоза

Причинами возникновения врожденной патологии являются особенности строения организма – астенический тип телосложения, высокий рост, врождённая слабость связочного аппарата. Зачастую опущение дистальных отделов желудка обусловлено удлинением брыжейки толстого кишечника, объединённой со связочным аппаратом желудка. Из-за слишком длинной брыжейки кишечник опускается вниз и тянет за собой желудок. Обычно врождённый гастроптоз сопровождается рядом внешних особенностей: высокий рост, длинные конечности и пальцы, узкая грудная клетка, дефицит веса.

Приобретённый гастроптоз может возникать по разным причинам: при быстрой и значительной потере веса, удалении больших опухолей брюшной полости, устранении длительно существовавшего асцита. Гастроптоз часто выявляется у женщин в послеродовом периоде – во время беременности мышцы живота и связки внутренних органов растягиваются и уже не могут удерживать органы на положенных местах. При тяжёлых заболеваниях, сопровождающихся кахексией, опускаются все внутренние органы, в том числе и желудок.

Большое значение для развития гастроптоза имеет состояние диафрагмы. При поражении легких (большие опухоли, массивный плеврит) диафрагма опускается вниз, давление в брюшной полости повышается. Эти факторы влияют на положение желудка, провоцируя гастроптоз.

Симптомы гастроптоза

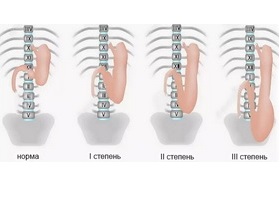

Клиническая картина гастроптоза зависит от степени опущения органа: при 1-й степени дно желудка находится на два-три сантиметра выше линии, соединяющей верхние точки подвздошных костей; при 2-й степени дно желудка совпадает с этой линией; при 3-й степени желудок опускается ниже гребешковой линии.

Чаще всего на начальных стадиях гастроптоза пациента ничего не беспокоит. Яркая клиника возникает при значительном опущении желудка. Больной предъявляет жалобы на боли в животе, возникающие после еды, при физических нагрузках, особенно при беге и прыжках. Болезненность связана с растяжением желудка, нарушением продвижения пищевых масс по ЖКТ. Боль тупая, ноющая, может иррадиировать в область сердца. Патогномоничным симптомом является исчезновение болезненности в горизонтальном положении, при подтягивании живота вверх.

Клиника заболевания обусловлена не только гастроптозом, но и сопутствующим поражением других органов. При значительном опущении желудка возникает перегиб 12-перстной кишки, продвижение пищи из желудка в кишечник затрудняется. В связи с этим возникают тошнота, отрыжка, запоры. Гастроптоз может сочетаться с опущением других органов брюшной полости (энтероптозом, гепатоптозом), тогда присоединяется клиника поражения этих органов.

Диагностика

В ходе консультации гастроэнтеролога можно гастроптоз по ряду внешних признаков. При осмотре обращает на себя внимание недостаток веса, дряблость передней брюшной стенки, провисание живота. Пациенты с гастроптозом обычно астеничны, жалуются на усталость и утомляемость. При пальпации живота можно выявить смещение границ желудка вниз, иногда дно желудка определяется в малом тазу.

Эзофагогастродуоденоскопия определяет расширение полости желудка, снижение перистальтики. При гастроптозе желудок удлиняется, занимает вертикальное положение (в норме этот орган имеет форму рыболовного крючка). Обзорная рентгенография органов брюшной полости может не выявить гастроптоз, но рентгенография желудка с контрастированием дает возможность установить точный диагноз. При этом обследовании фиксируется расширение и удлинение желудка, изменение его нормального положения, снижение моторики.

Введенный контраст не задерживается стенками желудка, как бы проваливается в нижнюю его часть и скапливается там. Эвакуация содержимого желудка значительно замедлена, моторика снижена. Подтвердить гипотонию желудка позволяет электрогастрография (ЭГГ) – в этом случае регистрируется снижение электрической активности желудка. УЗИ органов брюшной полости информативно только при наличии патологических изменений со стороны других органов брюшной полости.

Лечение гастроптоза

Специалисты в области клинической гастроэнтерологии пока не располагает эффективными оперативными методиками лечения заболевания. Связано это с тем, что при операции не устраняется причина развития гастроптоза, а без соблюдения специальной диеты и умеренных физических нагрузок рецидив наступает практически всегда. В то же время, правильный режим питания, поддержание хорошей физической формы и занятия лечебной физкультурой позволяют добиться восстановления размеров, положения и моторики желудка без операции.

Питаться при гастроптозе следует часто, маленькими порциями, исключив перерастяжение желудка. После еды рекомендуется сохранять горизонтальное положение в течение часа-полутора. Диетолог должен подобрать оптимальное лечебное питание для пациента. Целью диетотерапии является восстановление нормальной массы тела, обеспечение организма достаточным количеством питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Для профилактики рецидивов заболевания пациенту нужно выработать правильные пищевые привычки – следовать им необходимо всю оставшуюся жизнь.

Для больных гастроптозом постельный режим и недостаточная активность противопоказаны, они провоцируют прогрессирование заболевания. Для улучшения состояния рекомендуется лечебная физкультура под началом грамотного методиста. Упражнения делают лёжа, с приподнятыми ногами – в такой позе желудок занимает физиологичное положение. Гимнастика должна быть направлена на укрепление брюшного пресса и стабилизирующих мышц туловища. Под руководством врача ЛФК пациент изучает все необходимые упражнения для последующего выполнения их в домашних условиях. Гимнастике требуется уделять достаточно времени ежедневно, ведь только в этом случае восстановится положение всех внутренних органов. При гастроптозе запрещены повышенные нагрузки, поднятие тяжестей.

Большое значение для выздоровления имеет и массаж – в начале лечения он должен выполняться специалистом, по мере выздоровления можно переходить на самомассаж. После завершения комплекса упражнений необходимо аккуратно массировать живот круговыми движениями в течение нескольких минут. Больным с выраженным гастроптозом рекомендуется ношение бандажа – надевается он в положении лёжа, его верхний край не должен быть выше самой выступающей точки живота.

Симптоматическое лечение при гастроптозе направлено на восстановление нормального функционирования пищеварительного тракта. При запорах назначают слабительные средства, в диету включают большое количество клетчатки. Сниженный аппетит можно восстановить с помощью траволечения. Хороший эффект оказывают физиотерапевтические процедуры, санаторно-курортное лечение (минеральные ванны, лечебные души, плавание).

Прогноз и профилактика

Прогноз при гастроптозе благоприятный. Профилактика заболевания заключается в раннем приучении детей к умеренным физическим нагрузкам: гимнастике, плаванию, групповым видам спорта. В подготовку к беременности следует обязательно включить укрепление мышц брюшного пресса; а во время беременности носить специальный бандаж. Необходимо исключить выраженные физические нагрузки. Если работа пациента связана с поднятием тяжестей, следует решить вопрос о переводе на более лёгкий труд.

Источник

Общие сведения

Гастроптоз это опущение пилорического отдела желудка или его малой кривизны. Реже встречается опущение всего органа. Патология может быть врождённой либо приобретённой. Заболевание поражает в основном женщин молодого возраста. Чаще всего гастроптоз встречается у пациентов в возрасте от 15 до 45 лет, однако патология может диагностироваться и улиц более старшей возрастной группы.

Предрасположенность к заболеванию представительниц слабого пола связывают с излишней худобой, частыми диетами, родами с последующим растяжением связочного аппарата и мышц брюшной стенки. У лиц мужского пола гастроптоз развивается при подъёмах тяжести с неправильным распределением нагрузок и при плохой физической активности. Опущение желудка хорошо поддаётся коррекции сеансами массажа, лечебной гимнастики и другими консервативными методами.

Патогенез

Врождённый гастроптоз связан с конституциональной слабостью, а приобретённая форма возникает из-за резкого ослабления мышечного корсета передней брюшной стенки.

Классификация

Принято выделять 2 формы заболевания:

- врождённая;

- приобретённая.

Гастроптоз классифицируется по степеням:

- I степень. Дно желудка находится на 2-3 см выше изолинии, которая соединяет верхние точки подвздошных костей.

- II степень. Дно желудка находится на данной изолинии.

- III степень. Дно желудка расположено ниже гребешковой линии.

Причины

Врождённый гастроптоз формируется в результате специфического строения организма:

- высокий рост;

- астенический тип телосложения;

- наследственная слабость связочного аппарата.

Чаще всего опущение дистального отдела желудка связано с удлинением брыжейки толстого кишечника, которая связана с гастральным связочным аппаратом. Кишечник опускается вниз из-за слишком длинной брыжейки и тянет за собой желудок. Для наследственного гастроптоза характерны некоторые особенности:

- длинные пальцы и конечности;

- высокий рост;

- недостаток веса;

- узкая грудная клетка.

Причины, провоцирующие развитие приобретённого гастроптоза:

- резкая потеря веса;

- резкая потеря жидкости после асцита;

- удаление крупных новообразований из брюшной полости.

Нередко гастроптоз диагностируется у женщин в послеродовом периоде, что объясняется перерастяжением и ослаблением связочного аппарата и мышечного корсета на фоне беременности. Опущение внутренних органов, в том числе и желудка, наблюдается при многих заболеваниях, которые сопровождаются кахексией.

Важное значение имеет состояние диафрагмы, которая опускается вниз при массивном плеврите, новообразованиях дыхательной системы и других заболеваниях лёгких, обусловленных повышением давления в брюшной полости.

Симптомы гастроптоза

Клинические проявления зависят от степени опущения желудка.

На начальной стадии пациенты не предъявляют никаких жалоб. Яркая клиническая симптоматика проявляется при выраженном опущении органа. Основные симптомы опущения желудка:

- боли в эпигастральной области, появляющиеся сразу после приёма пищи;

- дискомфорт в области желудка после физической активности, прыжков, бега.

Болевой синдром связывают с перерастяжением желудка и изменением процесса передвижения пищевого комка по пищеварительному тракту. Боль носит ноющий, тупой характер и может иррадиировать за грудину, имитируя боли в сердце. При подтягивании живота вверх и приёме горизонтального положения тела болевой синдром купируется.

Клиническая симптоматика может быть обусловлена не только проявлением гастроптоза, но и сопутствующим поражением внутренних органов. При выраженном гастроптозе формируется перегиб двенадцатиперстной кишки, что значительно затрудняет прохождение пищевого комка по кишечнику. Пациенты предъявляют жалобы на отрыжку, запоры, тошноту. Опущением желудка может сопровождаться гепатоптозом и энтероптозом.

Анализы и диагностика

Заподозрить гастроптоз можно уже при осмотре по ряду внешних признаков. У пациентов отмечается провисание живота, дряблость передней брюшной стенки, недостаток веса. Больные предъявляют жалобы на быструю утомляемость, усталость, имеют астенический тип телосложения. Пальпаторно определяется смещение границ желудка вниз, в более запущенных случаях дно желудка может опускаться в малый таз.

- ФГДС. Исследование позволяет оценить перистальтику желудка, диагностировать расширение его полости. В норме желудок имеет форму рыболовного крючка, а при гастроптозе удлиняется и занимает вертикальное положение.

- R-графия органов брюшной стенки. Гастроптоз при обзорной рентгенографии желудка можно и не выявить. Только рентген с контрастированием позволяет выявить опущение, расширение и удлинение желудка, диагностировать снижение его моторики и изменение нормального положения. Вводимое контрастное вещество не может задерживаться стенками желудка, проваливается в его нижнюю часть и там скапливается. Моторика желудка значительно снижена, эвакуация содержимого замедлена.

- Электрогастрография. Исследование позволяет подтвердить гастральную гипотонию.

- УЗИ органов брюшной полости. Ультразвуковой метод исследования считается информативным только при патологии других органов, расположенных в брюшной полости.

Лечение опущения желудка

В клинической гастроэнтерологии пока не разработаны эффективные методики оперативного лечения гастроптоза. Хирургическое вмешательство не позволяет устранить истинную причину заболевания, и риск рецидива очень высок при несоблюдении специальной диеты и при подъёмах тяжестей. Лечебная физическая культура, поддержание тела в хорошей физической форме, а также соблюдение правильного режима питания позволяют добиться определённых результатов без оперативного вмешательства: нормализуется моторика, положение и размеры желудка. Гастроптоз легче поддаётся коррекции у лиц молодого возраста.

Доктора

Лекарства

Препараты, назначаемые для симптоматической терапии гастроптоза:

- Спазмолитики. Для снятия спазма и устранения дискомфорта в эпигастральной области назначаются спазмолитические средства (Папаверин, Но-шпа, Дротаверин).

- Препараты от изжоги. С этой целью назначается Маалокс, Ренни.

- Ферменты. Для устранения тяжести в эпигастрии и улучшения пищеварения назначают Фестал, Панкреатин, Мезим.

- Седативные средства. Назначаются пациентам с вегетативными нарушениями (Ново-Пассит, Персен, Седавит).

- Противорвотные медикаменты. Подавить чувство тошноты и прекратить рвоту помогает Домперидон, Мотилиум.

- Слабительные средства. При запорах показан приём Дюфалака, Сенаде.

- Анаболические стероиды. При запущенной форме гастроптоза назначают Метандростенолон.

- Закрепляющие медикаменты. При развитии диарейного синдрома назначают Бисакодил или Смекту.

Процедуры и операции

Малоподвижный образ жизни и постельный режим противопоказаны для пациентов с гастроптозом из-за высокого риска прогрессирования заболевания. Грамотный специалист поможет подобрать правильную программу по лечебной физкультуре. Все занятия должны проходить лёжа, ноги нужно поднять вверх. Именно при таком расположении тела желудок возвращается в своё физиологическое положение. Занятия гимнастикой позволяют стабилизировать мышечный корсет туловища, укрепить стенку брюшного пресса. Первые занятия должны проводиться под присмотром опытного специалиста, что гарантирует правильное выполнение всех упражнений. В дальнейшем пациент сможет заниматься дома, самостоятельно. При гастроптозе нельзя поднимать тяжести, противопоказаны физически изнуряющие тренировки.

Не менее важное значение имеет массаж при гастроптозе. На начальных этапах все манипуляции выполняет специалист, в дальнейшем пациент может перейти на самомассаж. По завершении сеанса живот необходимо помассировать аккуратными круговыми движениями в течение нескольких минут для мышечного расслабления и снятия спазма.

При выраженном гастроптозе показано ношение специального бандажа, который надевается в горизонтальном положении. Верхний край бандажа не должен быть выше самой выступающей точки живота пациента.

Симптоматическая терапия направлена на нормализацию работы пищеварительного тракта. При сниженном иммунитете показано траволечение. При запорах назначается специальная диета, обогащённая клетчаткой. Полезно употребление чернослива, абрикосов, инжира и кисломолочной продукции (творог, сметана, сыр, кефир). При неэффективности диетотерапии применяются слабительные средства. Хорошие результаты даёт санаторно-курортное лечение, которое включает:

- плавание;

- лечебный душ;

- минеральные ванны.

Диета при гастроптозе

Питание при гастроптозе должно быть частым и маленькими порциями, что позволяет избежать перерастяжения стенок желудка. В течение 1,5-2-х часов после приёма пищи рекомендуется сохранять горизонтальное положение. Диетологи помогают пациентам подбирать оптимальное лечебное питание в каждом конкретном случае. Основной целью диетотерапии является обеспечение организма всеми необходимыми микроэлементами и витаминами, а также восстановление нормальной массы тела. Правильные пищевые привычки, сформированные во время рецидива болезни, позволяют избегать обострений в течение всей жизни.

Прогноз и профилактика

При гастроптозе прогноз считается благоприятным. Раннее приучение детей к гимнастике, плаванию и другим умеренным нагрузкам считается лучшей профилактикой патологии. Перед планированием беременности необходимо обязательно заняться укреплением мышц передней брюшной стенки. Во время вынашивания беременности нужно носить специальный бандаж. Рекомендуется полностью отказаться от выраженной физической активности. Если у пациента работа связана с тяжёлым физическим трудом, то необходимо перевестись на более лёгкий труд.

Список источников

- Степанов Н.П., Иванов А.И., Тобохов А.В., Николаев В.Н., Слепцов В.Д. «Диагностика и хирургическая коррекция гастроптоза», статья в журнале «Клиническая медицина»

- Шульгай А.М., Кабакова А.Б., Клим Л.А., Глушко К.Т. «Проблема гастроптоза как проявления недифференцированной дисплазии соединительной ткани в практике детского гастроэнтеролога», статья в журнале «Клиническая медицина»

- Плечев В.В., Латыпов Р.З. «Панкреатобилиарные осложнения при гастроптозе», статья в журнале «Клиническая медицина»

Источник