Химические превращения в желудке

Расщепление белков до аминокислот начинается в желудке, продолжается в двенадцатиперстной кишке и заканчивается в тонком кишечнике. В некоторых случаях распад белков и превращения аминокислот могут происходить также в толстом кишечнике под влиянием микрофлоры.

Протеолитические ферменты подразделяют по особенности их действия на экзопептидазы, отщепляющие концевые аминокислоты, и эндопептидазы, действующие на внутренние пептидные связи.

В желудке пища подвергается воздействию желудочного сока, включающего соляную кислоту и ферменты. К ферментам желудка относятся две группы протеаз с разным оптимумом рН, которые упрощенно называют пепсин и гастриксин. У грудных детей основным ферментом является реннин.

Регуляция желудочного пищеварения

Регуляция осуществляется нервными (условные и безусловные рефлексы) и гуморальными механизмами. К гуморальным регуляторам желудочной секреции относятся гастрин и гистамин.

Гастрин секретируется специфичными G-клетками пилорического отдела:

- в ответ на раздражение механорецепторов,

- в ответ на раздражение хеморецепторов (продукты первичного гидролиза белков),

- под влиянием n.vagus.

Далее гастрин через системный кровоток достигает и стимулирует главные, обкладочные и добавочные клетки, что вызывает секрецию желудочного сока, в большей мере соляной кислоты. Также он обеспечивает секрецию гистамина, влияя на ECL-клетки (enterochromaffin-like cells, англ. энтерохромаффиноподобные клетки).

Гистамин, образующийся в энтерохромаффиноподобных клетках слизистой оболочки желудка (фундальные железы), выходит в кровоток, взаимодействует с Н2-рецепторами на обкладочных клетках и увеличивает в них синтез и секрецию соляной кислоты.

Закисление желудочного содержимого (pH 1,0) по механизму обратной отрицательной связи подавляет активность G-клеток, снижает секрецию гастрина и желудочного сока.

Соляная кислота

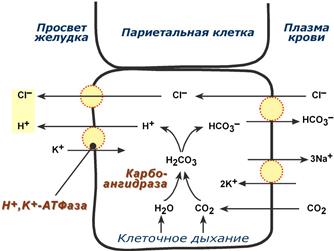

Одним из важнейших компонентов желудочного сока является соляная кислота. В образовании соляной кислоты принимают участие париетальные (обкладочные) клетки желудка, секретирующие ионы Н+. Источником ионов Н+ является угольная кислота, образуемая ферментом карбоангидразой. При ее диссоциациии , кроме ионов водорода, образуются карбонат-ионы НСО3–. Они по градиенту концентрации движутся в кровь в обмен на ионы Сl–. В полость желудка ионы Н+ попадают энергозависимым антипортом с ионами К+ (Н+,К+-АТФаза), хлорид-ионы перекачиваются в просвет желудка также с затратой энергии.

Н+,К+-АТФаза (протонная помпа) является мишенью действия лекарственных препаратов “ингибиторов протонной помпы” – омепразол, пантопразол и др., используемых для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, связанных с повышенной кислотностью (гастриты, язвы желудка и 12-перстной кишки, дуоденит).

При нарушении нормальной секреции HCl возникают гипоацидный или гиперацидный гастрит, отличающиеся друг от друга по клиническим проявлениям, последствиям и требуемой схеме лечения.

Синтез соляной кислоты

Функции соляной кислоты

- Денатурация белков пищи.

- Бактерицидное действие.

- Высвобождение железа из комплекса с белками, что необходимо для его всасывания. Аналогично высвобождаются и другие металлы.

- Высвобождение различных органических молекул, прочно связанных с белковой частью (гем, коферменты – тиаминдифосфат, ФАД, ФМН, пиридоксальфосфат, кобаламин, биотин), что позволяет витаминам впоследствии всасываться.

- Превращение неактивного пепсиногена в активный пепсин.

- Снижение рН желудочного содержимого до 1,5-2,5 и создание оптимума рН для работы пепсина.

- После перехода в 12-перстную кишку – стимуляция секреции кишечных гормонов и, следовательно, выделения панкреатического сока и желчи.

Кислая реакция желудочного сока обусловлена, главным образом, присутствием HCl, гораздо в меньшей степени иона H2PO4-, при патологиях (гипо- и анацидное состояние, онкология) свой вклад может вносить молочная кислота.

Совокупность всех веществ желудочного сока, способных быть донорами протонов, составляет общую кислотность. Соляную кислоту, находящуюся в комплексе с белками, мукополисахаридами слизистой оболочки и продуктами переваривания, называют связанной соляной кислотой, оставшуюся часть – свободной соляной кислотой. Содержание свободной HCl подвержено изменениям, в то же время количество связанной HCl относительно постоянно.

Влияние гастрина и гистамина на обкладочные клетки сводится к усилению работы Н+,К+-АТФазы. Действие гастрина заключается в активации кальций-фосфолипидного механизма передачи сигнала, гистамин действует по аденилатциклазному механизму.

Изменение кислотности в желудке

Гипоацидное состояние развивается при снижении активности и/или количества обкладочных клеток, синтезирующих HCl. В результате могут развиваться самые разнообразные последствия, прямо или косвенно связанные с невыполнением соляной кислотой ее функций:

- снижение переваривания белков как в желудке, так и в кишечнике,

- активация процессов брожения в желудке, запах изо рта,

- активация процесса гниения белков в толстой кишке, бурление в кишечнике и метеоризм,

- проникновение недопереваренных продуктов в кровь и, как следствие, аллергические реакции,

- уменьшение высвобождения от белков и возникновение дефицита минеральных веществ (железо, медь, магний, цинк, йод и др),

- снижение высвобождения от белков и всасывания ряда водорастворимых витаминов – развитие гиповитаминозов (B1, B2, B6, B12, H),

- снижение синтеза обкладочными клетками внутреннего фактора Касла и снижение всасывания витамина B12,

- снижение секреции кишечных гормонов и, как следствие, уменьшение выделения желчи и панкреатического сока,

- нарушение переваривания и всасывания липидов и, как следствие, развитие гиповитаминозов по жирорастворимым витаминам.

Гиперацидное состояние развивается при повышенной активности обкладочных клеток. Может приводить к клиническим проявлениям в виде воспаления стенки желудка, эрозии и язвенной болезни желудка и двенадцатипеперстной кишки.

Пепсин

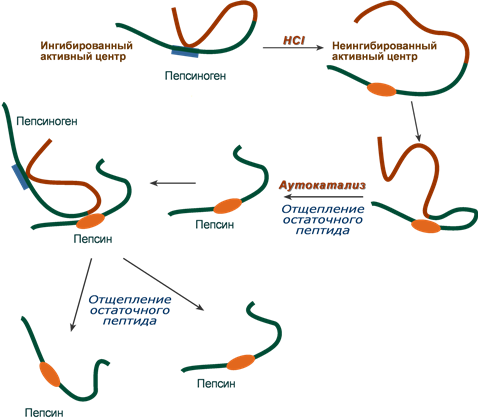

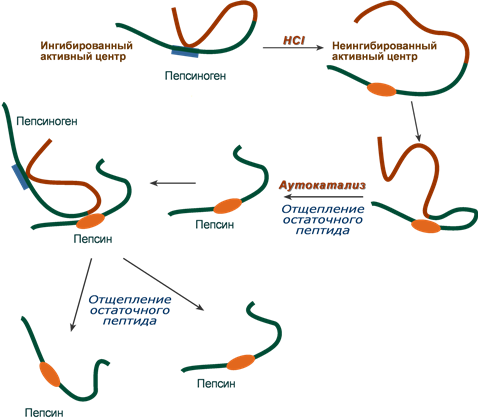

Пепсин является эндопептидазой, то есть он расщепляет внутренние пептидные связи в молекулах белков и пептидов. Синтезируется в главных клетках желудка в виде неактивного профермента пепсиногена, в котором активный центр “прикрыт” N-концевым фрагментом. При наличии соляной кислоты конформация пепсиногена изменяется таким образом, что “раскрывается” активный центр фермента, который отщепляет остаточный пептид (N-концевой фрагмент), т.е. происходит аутокатализ. В результате образуется активный пепсин, активирующий и другие молекулы пепсиногена.

Превращение пепсиногена в пепсин

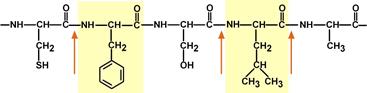

Пепсин обладает невысокой специфичностью, в основном он гидролизует пептидные связи, образованные аминогруппами ароматических аминокислот (тирозина, фенилаланина, триптофана), меньше и медленнее – аминогруппами и карбоксигруппами лейцина, глутаминовой кислоты и т.д. Оптимум рН для работы пепсина 1,5-2,0.

Связи, расщепляемые пепсином

Гастриксин

Гастриксин по своим функциям близок к пепсину, его количество в желудочном соке составляет 20-50% от количества пепсина. Синтезируется главными клетками желудка в виде прогастриксина (профермент) и активируется соляной кислотой. Оптимум рН гастриксина соответствует 3,2-3,5 и значение этот фермент имеет при питании молочно-растительной пищей, слабее стимулирующей выделение соляной кислоты и одновременно нейтрализующей ее в просвете желудка. Гастриксин является эндопептидазой и гидролизует связи, образованные карбоксильными группами дикарбоновых аминокислот.

В течение суток синтезируется около 2 г пепсина. Объем работы пепсина составляет примерно 10% от всех пептидных связей белков, попадающих в желудок.

Наличие в желудке двух протеаз, действующих при различных pH, позволяет организму пепсином переваривать белки мясной пищи, стимулирующей секрецию HCL, а гастриксином – белки растительно-молочной пищи.

Источник

Путь, который пища проделывает от входа в организм до выхода, длинный и извилистый. Чтобы человек получал все необходимые питательные вещества, внутри него неустанно работает завод по переработке под названием «Желудочно-кишечный тракт». Помните расхожую фразу: «Незаменимых не бывает»? Так вот этот не про пищеварительную систему. Здесь важен каждый элемент, и ни одному нет альтернативы. В этой статье мы рассказываем, как трудятся органы ЖКТ, чтобы еда из вашей тарелки превращалась в «молекулы жизни».

КАКИМ БЫВАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Пищеварение – это процесс превращения больших молекул пищи в маленькие водорастворимые молекулы, способные попасть в кровь и транспортироваться с ней к различным органам. Так, углеводы становятся глюкозой, белки – аминокислотами, а жиры – жирными кислотами и глицерином.

Пищеварение делится на:

- механическое – когда пища физически разбивается на мелкие части (во время пережевывания);

- химическое – когда пища перерабатывается кислотами и ферментами.

По мере продвижения по желудочно-кишечному тракту еда «сталкивается» с полыми и плотными органами. Полые – это рот, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, задний проход. Твёрдые органы – это поджелудочная железа, печень и желчный пузырь (они замешивают в пищевой комок различные вещества, работают как химическая лаборатория).

ДОЛГАЯ ДОРОГА ПО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМУ ТРАКТУ

Длина желудочно-кишечного тракта взрослого человека составляет около восьми метров. Каждый кусочек пищи, который вы съедаете, «от» и «до» проходит этот долгий путь. А начинается пищеварение ещё до того, как вы успели положить еду в свой рот.

Рот

Запах или даже мысль о еде включает слюнные железы. Как только пища оказывается во рту, она увлажняется слюной – это первый этап химического пищеварения. В свою очередь, зубы и язык запускают процесс механического пищеварения.

Человеческая слюна на 98,5% состоит из воды, а также содержит муцин (формирует и склеивает пищевой комок), лизоцим (бактерицидный агент), ферменты амилазу и мальтазу, расщепляющие углеводы.

Когда вы закончите пережёвывать еду, она станет маленьким круглым шариком – болюсом. Болюс при помощи перистальтики пройдёт через глотку, верхний пищеводный сфинктер, пищевод и окажется в желудке.

Перистальтика — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям.

Желудок

В желудке болюс подвергнется обработке желудочным соком, который состоит из двух основных компонентов:

- соляной кислоты – она убивает патогены, попавшие в организм вместе с пищей, и готовит болюс к перевариванию в кишечнике;

- пепсина – фермента, расщепляющего белки.

И соляная кислота, и пепсин могут повредить слизистую оболочку, поэтому природа защитила её плотным слоем слизи.

Перистальтика работает и в желудке: она помогает смешивать пищу с желудочным соком. Совсем немного соединений из пищи попадает в кровь на этом этапе пищеварения. Исключения – вода, алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если говорить о спиртном и НПВП, то исключение досадное, потому что они оказывают на желудок повреждающее воздействие.

В желудке пища проводит в среднем один-два часа. Можно сказать, что желудок дожёвывает еду. При переходе в кишечник она представляет собой густую пасту, которую называют химусом.

Тонкая кишка

Двенадцатиперстная кишка – это первый отдел тонкой кишки. Здесь химус смешивается с ферментами, желчью и кишечным соком:

- желчь – вырабатывается печенью, помогает расщеплять жиры и накапливается в желчном пузыре;

- панкреатический сок – содержит коктейль из ферментов, в том числе трипсиногена, эластазы и амилазы;

- кишечный сок – эта жидкость активирует некоторые ферменты в соке поджелудочной железы. Он также содержит другие ферменты, слизь и гормоны.

Продвигаясь по двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишке, химус постепенно разрушается и питательные вещества всасываются в кровь.

У людей основная часть питательных веществ всасывается в тонкой кишке.

Толстая кишка

В толстой кишке происходит всасывание остатков воды, солей и питательных веществ из химуса. В результате он обезвоживается и превращается в каловые массы. В толстой кишке, в отличие от стерильного желудка, существует огромное количество бактерий. Они утилизируют оставшиеся неусвоенными компоненты. В результате процессов микробного гниения выделяются органические кислоты, углекислый газ, метан, сероводород, токсичные вещества – за их обезвреживание отвечает печень.

Ещё одна ключевая функция толстой кишки – она проталкивает каловые массы в направлении анального отверстия. Причём для этого ей нужно сделать всего 3-4 сокращения в день.

Прямая кишка

Прямая кишка действительно почти прямая, в отличие от тонкой и толстой (хотя сама по сути является завершающим отделом толстой кишки). Это нужно для того, чтобы фекалии могли беспрепятственно покидать организм.

В прямой кишке пищеварительный процесс завершается: происходит окончательное формирование каловых масс и их подготовка к эвакуации из организма. Заканчивается прямая кишка анальным отверстием.

Несмотря на то, что весь кишечник активно всасывает воду их химуса, фекалии на 65-80% состоят из воды. Количество кала за сутки в среднем варьируется от 200 гр (если в питании преобладают животные белки) до 500 гр (если в рационе много овощей и фруктов).

Сухая часть кала наполовину состоит из бактерий, наполовину – из выделений толстой кишки, клеточных остатков из ЖКТ и небольшого количества непереваренной пищи (в основном это клетчатка).

Источник

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 5 февраля 2014; проверки требуют 28 правок.

Ферме́нты пищеваре́ния, пищеварительные ферменты — ферменты, расщепляющие сложные компоненты пищи до более простых веществ, которые затем всасываются в организм. В более широком смысле пищеварительными ферментами также называют все ферменты, расщепляющие крупные (обычно полимерные) молекулы на мономеры или более мелкие части.

Все ферменты желудочно-кишечного тракта относятся к классу «Гидролазы», это означает, что расщепление пищевых полимеров происходит всегда при участии молекулы воды.

Пищеварительные ферменты находятся в пищеварительной системе человека и животных. Кроме этого, к таким ферментам можно отнести внутриклеточные ферменты лизосом.

Основные места действия пищеварительных ферментов в организме человека и животных — это ротовая полость, желудок, тонкая кишка. Эти ферменты вырабатываются такими железами, как слюнные железы, железы желудка, поджелудочная железа и железы тонкой кишки. Часть ферментативных функций выполняется облигатной кишечной микрофлорой.

По субстратной специфичности пищеварительные ферменты делятся на несколько основных групп:

- протеазы: эндопептидазы, которые катализируют расщепление внутренних пептидных связей (пепсин, реннин, гастриксин в желудочном соке и трипсин, химотрипсин, эластаза в панкреатическом соке) и экзопептидазы, которые отщепляют по одной аминокислоте с карбоксильного конца (карбоксипептидаза в панкреатическом соке и аминопептидаза, пептидазы в кишечном соке)

- липазы расщепляют липиды до жирных кислот и глицерина

- карбогидразы гидролизуют углеводы, такие как крахмал или сахара, до простых сахаров, таких как глюкоза

- нуклеазы расщепляют нуклеиновые кислоты до нуклеотидов

Ротовая полость[править | править код]

Ферменты пищеварения, упрощенная схема

Слюнные железы секретируют в полость рта:

- альфа-амилазу (птиалин), которая расщепляет высокомолекулярный крахмал до более коротких фрагментов и до отдельных растворимых сахаров (декстрины, мальтоза, мальтриоза).

- альфа-глюкозидазу (мальтазу), расщепляет мальтозу на две молекулы глюкозы

Желудок[править | править код]

Ферменты, секретирующиеся желудком называются желудочными ферментами. По химической природе практически все ферменты являются белками. В желудке также вырабатывается соляная кислота, которая обладает бактерицидным действием; активирует фермент пепсин; вызывает денатурацию и набухание белков.

- Пепсин — основной желудочный фермент. Гидролитически расщепляет пептидные связи денатурированных белков до пептидов. Вырабатывается в так называемых «главных клетках» в неактивной форме в виде пепсиногена, чтобы предотвратить самопереваривание слизистой желудка. В полости желудка в кислой среде (рН=1.5—2,5) происходит превращение пепсиногена в активный пепсин. При этом отщепляется пепсин-ингибитор. Процесс идет аутокаталитически при участии НСl (ионов Н+), которая также вырабатывается в слизистой желудка, но в так называемых «обкладочных клетках». Молекулярный вес пепсиногена около 42 000, а пепсина — около 35 000. Из этого следует, что реакция превращения пепсиногена в пепсин сопровождается отщеплением 15—20 % исходной молекулы. Активирование происходит за счет отщепления N-концевого участка пепсиногена, в котором сосредоточены все основные аминокислоты. Среди продуктов отщепления обнаруживается ингибитор пепсина с молекулярным весом 3242 и пять более мелких фрагментов, в сумме отвечающих молекулярному весу около 4000. Для защиты стенок желудка от агрессивной кислой среды «добавочные клетки» слизистой вырабатывают муцин — гликопротеид — и ионы бикарбоната.

- Гастриксин, реннин – тоже расщепляют белки.

- Желатиназа расщепляет желатин и коллаген, основные протеогликаны мяса на полипептиды, пептиды и аминокислоты.

- Липаза – жиры на глицерин и жирные кислоты, но ее активность в желудке незначительна.

- Химозин – створаживает молоко

Тонкая кишка[править | править код]

Желчь[править | править код]

Желчь человека также участвует в процессах пищеварения. Она вырабатывается постоянно печенью и собирается в желчном пузыре. В ее состав не входят ферменты. Она переводит в активное состояние ферменты поджелудочной железы, эмульгирует жиры (что облегчает их расщепление), усиливает перистальтику кишечника, стимулирует продукцию слизи, ликвидирует действие пепсина желудка, опасного для ферментов поджелудочной железы.

Ферменты поджелудочной железы[править | править код]

Поджелудочная железа является основной железой в системе пищеварения. Она секретирует ферменты (более 20) в просвет двенадцатиперстной кишки.

- Протеазы:

- Трипсин является протеазой, аналогичной пепсину желудка.

- Химотрипсин — также протеаза, расщепляющая белки пищи.

- Карбоксипептидаза

- Несколько различных эластаз, расщепляющих эластин и некоторые другие белки.

- Нуклеазы, расщепляющие нуклеиновые кислоты нуклеотидов.

- Стеапсин, расщепляющий жиры.

- Амилазу, расщепляющую крахмал и гликоген, а также другие углеводы.

- Липаза поджелудочной железы является важнейшим ферментом в переваривании жиров. Она действует на жиры (триглицериды), предварительно эмульгированные желчью, секретируемой в просвет кишечника печенью.

Ферменты тонкой кишки[править | править код]

- Несколько пептидаз, в том числе:

- энтеропептидаза — превращает неактивный трипсиноген в активный трипсин;

- аланинаминопептидаза — расщепляет пептиды, образовавшиеся из белков после действия протеаз желудка и поджелудочной железы.

- Ферменты, расщепляющие дисахариды до моносахаридов:

- сахараза расщепляет сахарозу до глюкозы и фруктозы;

- мальтаза расщепляет мальтозу до глюкозы;

- изомальтаза расщепляет мальтозу и изомальтозу до глюкозы;

- лактаза расщепляет лактозу до глюкозы и галактозы.

- Липаза кишечника расщепляет триглицериды на глицерин и жирные кислоты.

- Эрепсин, фермент, расщепляющий белки.

Микрофлора кишечника[править | править код]

Обитающие в толстом кишечнике человека микроорганизмы выделяют пищеварительные ферменты, способствующие перевариванию некоторых видов пищи.

- Кишечная палочка — способствует перевариванию лактозы

- Лактобактерии — превращают лактозу и другие углеводы в молочную кислоту

Пищеварительные ферменты насекомоядных растений[править | править код]

Из секрета непентеса Nepenthes macferlanei выделены протеазы, продемонстрирована также липазная активность. Его главный фермент, непентезин, по субстратной специфичности напоминает пепсин.[1]

Примечания[править | править код]

- ↑ Zoltán A. Tökés, Wang Chee Woon and Susan M. Chambers. Digestive enzymes secreted by the carnivorous plant Nepenthes macferlanei L. Planta, 1974, Volume 119, Number 1, 39-46

Ссылки[править | править код]

- https://www.innvista.com/health/nutrition/diet/enzymecl.htm

- Анатомия и физиология человека: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Гайворонский, Г. И. Ничипорук, А. И. Гайворонский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательский центр «Академия», 2011. — 496 с. ISBN 978-5-7695-7794-9

Источник