Гуморальная регуляция деятельности желудка

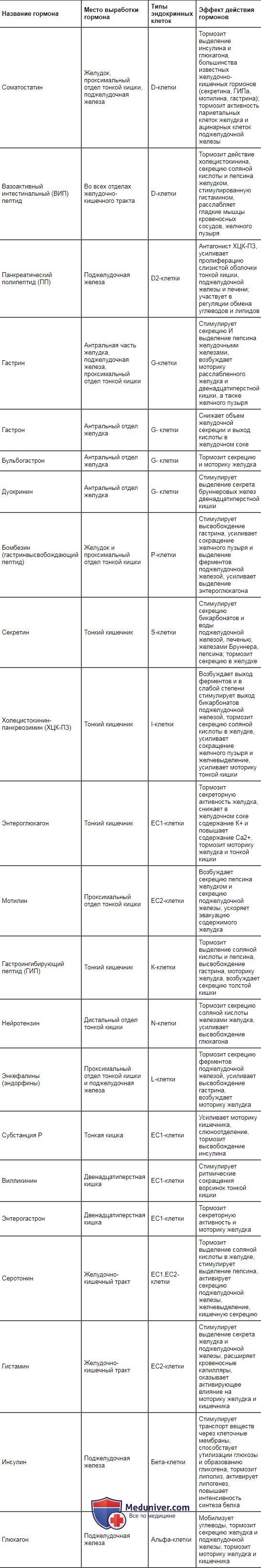

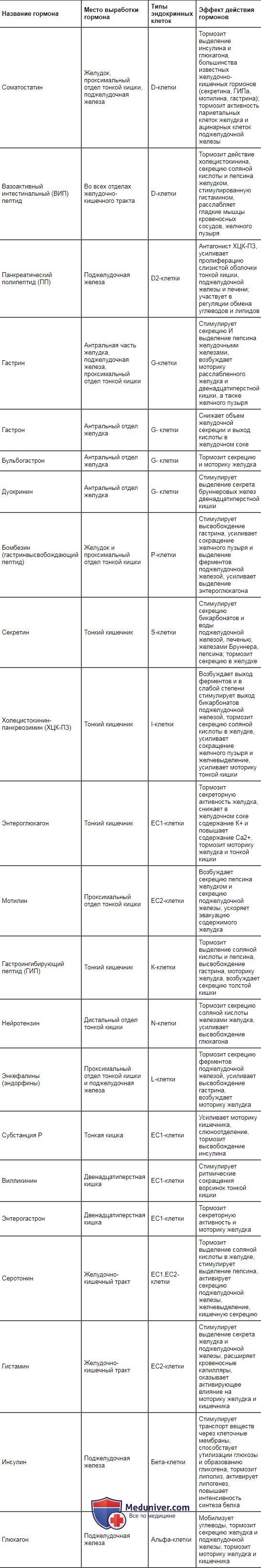

Оглавление темы “Функция всасывания кишечника. Пищеварение в ротовой полости и функция глотания.”: Гуморальная регуляция секреции пищеварительных соков и моторики желудка и кишечника. Гормональная регуляция пищеварительного тракта.Центральные, периферические и местные рефлексы осуществляются в тесном взаимодействии с гуморальным механизмом регуляции миоцитов, гландулоцитов и нервных клеток. В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта и в поджелудочной железе имеются эндокринные клетки, которые вырабатывают гастроинте-стинальные гормоны (регуляторные пептиды, энтерины). Эти гормоны через кровоток и местно (паракринно, диффундируя через межклеточную жидкость) оказывают влияние на миоциты, гландулоциты, интрамураль-ные нейроны и эндокринные клетки. Их выработка запускается рефлекторно (через блуждающий нерв) во время приема пищи и длительное время поддерживается за счет раздражающего влияния продуктов гидролиза пищевых веществ и экстрактивных веществ. Таблица 11.1. Гормоны желудочно-кишечного тракта, место их образования и вызываемые ими эффекты

Место выработки основных гастроинтестинальных гормонов, вызываемые ими эффекты и продуцирующие их клетки представлены в табл. 11.1. В настоящее время обнаружено около 30 регуляторных пептидов. Как следует из представленной таблицы, они оказывают стимулирующее, тормозное и модулирующее влияние на секрецию пищеварительных соков, моторику гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, всасывание, выделение энтеринов эндокринными элементами слизистой оболочки желудка, кишечника и поджелудочной железы. Выделение гастроинтестинальных гормонов имеет каскадный характер. Например, под влиянием гастрина обкладочные клетки желез желудка увеличивают выработку соляной кислоты, которая в слизистой оболочке тонкой кишки стимулирует выделение S- и J-клетками секретина и холеци-стокинна — панкреозимина. Секретин усиливает секрецию воды и бикарбонатов поджелудочной железой и печенью, а холецистокинин — панкреозимин — возбуждает выделение ферментов поджелудочной железой и тормозит секрецию соляной кислоты обкладочными клетками, усиливает моторику тонкой кишки и желчного пузыря. Регуляторные пептиды, поступая в кровоток, быстро разрушаются в печени и почках и тем самым создают условия для осуществления эффектов других гастроинтестинальных гормонов. Выработка некоторых энтеринов носит циклический характер и может осуществляться и при отсутствии пищевого раздражителя. Например, мо-тилин, вырабатываемый ЕС2-клетками проксимального отдела тонкой кишки, вызывает сокращения мышц желудка и кишечника, совпадающие с периодами «голодной» активности пищеварительного тракта. – Также рекомендуем “Схема механизмов регуляции функций желудочно-кишечного тракта (жкт). Обобщенная схема механизмов регуляции функций пищеварительного тракта.” |

Источник

Регуляция слюноотделения осуществляется вегетативной нервной системой. Центр слюноотделение расположен в продолговатом мозге, но зависит от передних отделов коры. При раздражении рецепторов ротовой полости возникают импульсы, которые движутся к центру по чувствительным волокнам тройничного и блуждающего нервов. Иннервируются слюнные железы симпатичной (подавляется их деятельность, выделяется густая слюна) и парасимпатической (возбуждается слюноотделение и выделяется большое количество жидкой слюны) частями. Слюноотделительного рефлексы могут быть безумовнорефлекторнимы (при раздражении пищей рецепторов языка и слизистой оболочки) и условнорефлекторные (на запах и вид пищи).

Регуляция желудочного сокоотделения. В зависимости от причин, которые вызывают возбуждение, выделяют три типа желудочной секреции:

1) нервная вызывается нервным возбуждением, которое поступает из ЦНС к желудочных желез и активирует их работу; возникает это возбуждение в результате действия безусловного (когда пища раздражает рецепторы ротовой полости) или условного раздражителя (раздражаются рецепторы слуха, обоняния, зрения еще до еды); подтверждается этот тип секреции опытом с мнимым кормлением;

2) нейрогуморальная – обусловлена механическим раздражением рецепторов стенки желудка, вызывает выделение гастрина, который усиливает секрецию желудочных желез (подтверждается опытом с изолированным желудочком)

3) гуморальная – обусловлена химическим воздействием на железистый аппарат желудка веществ, всосались в кровь (опыты с перекрестным кровообращением) возбуждают секрецию гастрин , пряности, соль, экстрактивные вещества мяса и овощей, тормозят – секретин , жиры, кислоты.

Регуляция деятельности кишечника осуществляется рефлекторно и гуморального. В стенках кишечника являются нервные сплетения, в которых автоматически возникают ритмические возбуждения ( автоматия ). Влияние ЦНС осуществляется через парасимпатическую (стимулирует движения и секрецию) и симпатичную (тормозит) части. Гуморальный влияние обуславливают: ацетилхолин, гистамин, соли, щелочи, которые его стимулируют; адреналин, норадреналин – тормозят.

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают второе место после сердечно-сосудистых болезней. Причины большинства заболеваний пищеварительной системы зависят, в основном, от людей, а именно от способа их жизни.

Заболевания зубов. Существует 2 основных вида поражения зубов – пародонтоз и корке. Причина этих заболеваний – возникновение зубного налета из бактерий и веществ, которые содержатся в слюне. Накопление бактерий вызывает воспаление десен – пародонтоз. В результате взаимодействия с определенными химическими компонентами слюны зубной налет становится твердым и кальцифицированными, в результате чего образуются отложения зубных камней, которые уже нельзя удалить с помощью зубной щетки. Некоторые бактерии, являющиеся в зубном налете, превращающие сахар в кислоту, которая вызывает кариес – заболевание, которое проявляется прогрессирующим разрушением твердых тканей зубов с образованием полости. В распространении кариеса участвуют ряд факторов: длительное употребление продуктов, содержащих сахар, изменение состава слюны, несоблюдение правил гигиены полости рта, низкое содержание фтора в питьевой воде, нехватка витаминов (группа В, D), солей кальция, фосфора и др. К факторам, которые обуславливают предрасположенность к кариесу, принадлежит беременность (для плода при формировании скелета нужен кальций, фосфор). Основными стадиями кариеса являются: а) начальная – на поверхности эмали появляется пятно; б) средняя – дефект распространяется на эмали и захватывает дентин; в) глубокая – дефект захватывает все слои дентина, при этом может воспаляться пульпа и нерв, а при распространении за пределы зуба – конечно и кость. Для профилактики кариеса нужно:

1) полноценное питание детей с достаточным содержанием молочных продуктов, овощей, фруктов

2) сбалансированное питание беременных женщин;

3) после еды полость рта следует прополоскать теплой водой;

4) не употреблять после слишком холодной пищи горячей, и наоборот;

5) не раскусывать слишком твердой пищи;

6) ежедневно перед сном и утром чистить зубы противовоспалительными зубными пастами;

7) ежегодно проходить обследование у зубного врача и своевременно лечить больные зубы.

Кишечные инфекции. Возбудителями таких заболеваний являются вирусы, бактерии, которые локализуются в органах пищеварения. Доминирующим способом передачи является фекально-оральный механизм, при котором передаются возбудители чаще всего через загрязненные воду и пищевые продукты. Предохранительные прививки имеют второстепенное значение в борьбе с ними (кроме дизентерии и брюшного тифа), поскольку возбудители характеризуются разнообразием антигенных вариантов. Основными инфекционными заболеваниями кишечника является брюшной тиф, холера, дизентерия (кровавая бегунка), сальмонеллез (мясное отравления), ботулизм (колбасная болезнь), вирусный гепатит и др.

Глистные заболевания ( гельминтозы ). Среди кишечных инвазий наибольшее значение имеют гельминтозы: энтеробиоз (возбудителями являются острицы), аскаридоза (аскарида цепень), тениоз (свиной цепень) и др. Чаще всего заражение этими возбудителями происходит при употреблении в пищу зараженного мяса, загрязненных овощей, ягод, фруктов, через загрязненные руки.

Воспалениями органов пищеварительной системы является фарингит (воспаление глотки), гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка), панкреатит (воспаление поджелудочной), аппендицит (воспаление слепого отростка), холецистит (воспаление желчного пузыря) и др. Причинами воспалений могут быть острые кишечные инфекции, пищевые отравления после употребления некачественных пищевых продуктов, бесконтрольный прием лекарственных препаратов при самолечении (например, аспирина), неправильный пищевой рацион, составленный без учета возраста, пола, профессии и т.д., злоупотребление алкогольными напитками и курение; психологические перегрузки, стрессовые ситуации могут приводить к возникновению язвы желудка и двенадцатиперстной кишки; кариес зубов, воспаление миндалин, попадания с пищей химических веществ (например, ядохимикаты) и др.

Пищевые оруення. К пищевым отравлениям приводит употребление пищи, приготовленной с недоброкачественных продуктов, попадание с пищей ядовитых продуктов бактериальной (сальмонеллез, ботулизм) или небактериальной (ядовитые грибы, ягоды) природы. Признаками пищевого отравления являются боли в животе, рвота, понос, головная боль, головокружение.

Первая помощь при пищевых отравлениях

Меры первой помощи | средства |

удаление яда | Промывание желудка теплой водой |

Применение адсорбирующих средств | Активированный уголь |

осаждения ядов | С помощью крепкого чая |

Применение обволакивающих средств | Взбитый яичный белок, молоко, крахмал, кисели |

очистка кишечника | С помощью слабительных или клизм |

увеличение мочеиспускания | Значительное количество щелочных минеральных вод |

Кожа – это орган , по которому молена определить здоровье и даже жизненную историю человека.

Винтерниц

Источник

67. Пищеварение в полости рта: состав и физиологическая роль слюны. Слюноотделение и его регуляция.

Пищеварение

в полости рта продолжается 15-20 секунд.

Там она подвергается физической

обработке, измельчению, растиранию,

смачиванию слюной, частично – химической

обработке и органолептическому анализу,

т.е. определению вкуса пищи. Это

обуславливает положительную или

отрицательную реакцию на пищу. В ротовой

полости пища раздражает вкусовые,

тактильные, болевые, температурные

рецепторы. Вкусовые рецепторы

преимущественно располагаются на

сосочках языка (сладкое – кончик языка,

соленое и кислое – боковая поверхность

языка, горькое – корень языка).

Тактильные, температурные, болевые

рецепторы располагаются по все

поверхности слизистой ротовой полости.

Состав

и свойства слюны:

Слюна

выделяется околоушной, поднижнечелюстной

и подъязычной железами, а также мелкими

железами, расположенными на поверхности

языка, слизистой оболочки щёк и неба.

Околоушная железа состоит из серозных

клеток, выделяет серозную слюну, которую

также выделяют железы, расположенные

на боковых поверхностях языка.

Поднижнечелюстная и подъязычная железы

смешанные, состоят из слизистых и

серозных клеток, выделяют смешанную

слюну. Смешанные железы располагаются

на слизистой оболочке щек, языка, губ.

Слизистые железы мелкие, располагаются

на слизистой корня языка, глотки,

твердого и мягкого неба. Крупные железы

выделяют слюну во время подготовки к

приему пищи и во время приема. Мелкие

железы выделяют слюну постоянно, что

имеет важное значение – смачивание

ротовой полости, обеспечение разговорной

речью. За сутки выделяется 1-1,5 литра

слюны.

В

слюне имеются органические

(альбумины, глобулины, аминокислоты,

мочевина, мочевая кислота, лизоцим) и

неорганические

(соли

Nа,

Са, К, сернокислые и азотнокислые соли,

йодиды, бромиды, хлористые и роданистые

соединения) вещества. Реакция слюны –

слабощелочная, рН = 7,36. В слюне содержится

98 – 99 % воды и 1 – 2 % плотного остатка.

Слюна содержит ферменты

– амилаза (птеонин), мальтаза (действуют

на крахмал, расщепляя его до

амилодекстринов, а затем до моносахаридов).

Также в слюне содержатся: протеиназа,

липаза, фосфатаза, лизоцим (бактерицидное

действие), калликреин. Железы также

секретируют паратин, который контролирует

синтез белков, уровень Са в крови,

усиливает сперматогенез, гематопоэз,

повышает проницаемость гистогематических

барьеров. Слюнные железы секретируют

фактор роста нервов, эпидермальный

фактор, фактор роста эпителия сосудов,

кожи, мышц, почек. Т.о. слюнные железы

выполняют экзо – и эндокринные функции.

Физиологическим

раздражителем слюнных желез является

пища. В зависимости от органического

состава пища может изменять количественный

и качественный состав слюны. Опытами

установлено, что на сухари выделяется

4 мл слюны, на мясные сухари – 6 мл, на

хлеб – 3,2 мл, на мясо – 2 мл, на молоко

– 1-2 мл. Этот количественный состав

слюны объясняется тем, как эти вещества

воздействуют на рецепторы в слизистой

ротовой полости. Сухая пища раздражает

сильнее, чем жидкая. Слюна выделяется

на отвергаемые физические и химические

вещества. Опыты показали, что введение

песка в ротовую полость собаки вызывает

обильное слюноотделение. Введение HCl

также стимулирует слюнообразование

и слюноотделение.

При

выделении слюны выделяют 3 фазы

(периода):

Попадая

в рот, пища подвергается механической

и химической обработке и своими

физико-химическими свойствами раздражает

рецепторы ротовой полости. В рецепторах

генерируются потенциалы действия,

которые в виде нервных импульсов, по

афферентным нервам (n.

lingualis,

n.

glossopharyngeus

и верхний гортанный нерв), поступает

в продолговатый мозг, в центр

слюноотделения.

Этот центр возбуждается и посылает

импульсы по парасимпатическим и

симпатическим нервам к слюнным железам.

Парасимпатическая иннервация

осуществляется n.

glossopharyngeus

и n.

facialis.

Околоушная железа иннервируется n.

glossopharyngeus,

от него к железе подходит веточка

auriculartemporalis.

Поднижнечелюстная и подъязычная железы

иннервируются n.

facialis,

от него к железе подходит веточка

chordatympani.

Центр симпатической иннервации

располагается в боковых рогах II-

VI

грудных сегментов. От них начинаются

преганглионарные волокна, которые

идут к верхнему шейному симпатическому

ганглию, прерываются, и от этого ганглия

начинаются постганглионарные нервные

волокна, иннервирующие эти слюнные

железы. Раздражение (возбуждение)

парасимпатических нервов вызывает

обильную секрецию слюны, бедной

органическими веществами. Раздражение

симпатических нервов вызывает секрецию

небольшого количества слюны, но она

богата органическими веществами.

Кроме

этого, в регуляции образования и

выделения слюны принимают участие и

условно-рефлекторные механизмы. Слюна

может выделяться на звуки, приготовление

пищи, вид пищи, запах и т.д.

Основные

функции слюны:

Источник