Дрожжевой грибок желудка лечение

Микозы желудочно-кишечного тракта – патологические состояния, развившиеся вследствие поражения пищеварительных органов дрожжеподобными, плесневыми, диморфными грибами. Проявляются изменением вкуса, появлением налетов на видимых слизистых, диспепсией, жидким стулом, болевыми ощущениями разной локализации. Диагностируются с помощью эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, электрогастрографии, микробиологического исследования биоптата, ИФА, РИФ, ПЦР. Для лечения используют антимикотики, пробиотики, иммуномодуляторы в сочетании с комплексной терапией основного заболевания, осложнившегося грибковой инфекций.

Общие сведения

Первые упоминания о специфическом поражении слизистой ротовой полости у ослабленных больных относятся к временам Гиппократа. Детальное описание орофарингеальной формы кандидозной инфекции было впервые подготовлено германским хирургом Бернгардом Лангенбеком в 1839 году. Микозы пищеварительного тракта выявляются у 8-10% пациентов, страдающих желудочно-кишечными болезнями. У 63% больных поражение ЖКТ протекает в виде кандидо-бактериальной, кандидо-герпетической, кандидо-протозойной микст-инфекции. Увеличение частоты микотических патологий связано с эпидемией ВИЧ, ростом распространенности миконосительства, заболеваний с вторичным иммунодефицитом, успехами фармакологии, предложившей эффективные иммуносупрессорные и антибактериальные средства для ранее труднокурабельных патологий.

Микозы желудочно-кишечного тракта

Причины микозов желудочно-кишечного тракта

Возбудителями микотической инфекции органов ЖКТ становятся плесневые, дрожжеподобные, диморфные грибы, в большинстве случаев являющиеся естественными комменсалами человеческого организма. 9 из 10 микозов пищеварительного тракта провоцируется Candida albicans – условно-патогенным микроорганизмом, который высеивается у 65-70% населения. Микотический процесс также может развиться в результате размножения так называемых кандид non-albicans (С. guilliermondii, С. kefyr, С. krusei, С. tropicalis и др.). Некандидозные формы микотических желудочно-кишечных болезней, вызванные возбудителями бластомикоза, гистоплазмоза, кокцидиомикоза, криптококкоза, паракокцидиомикоза, споротрихоза, возникают при диссеминации грибов из очагов на коже, в респираторном тракте, других органах. Аспергиллез пищеварительных органов, интестинальный зигомикоз диагностируются редко, обычно – при наличии тяжелой сопутствующей патологии.

Манифестации микозов часто предшествуют другие патологические состояния, способствующие патологической активации условно-патогенной флоры за счет снижения местной защитной реакции слизистой ЖКТ, угнетения иммунных сил организма. Специалисты в сфере гастроэнтерологии и микологии выделяют следующие предпосылки к развитию желудочно-кишечного микотического заболевания:

- Физиологическая иммунная недостаточность. Естественное снижение иммунитета наблюдается у беременных, связано с необходимостью поддержания гестации. Незрелость иммунной системы характерна для новорожденных, риск инфицирования возрастает при недоношенности и наличии генитального кандидоза у матери. В пожилом возрасте отмечается инволютивное угасание защитных сил.

- Патологический иммунодефицит. Несостоятельность иммунной системы лежит в основе ВИЧ-инфекции и ее клинически выраженной формы – СПИД. Нарушения иммунитета отмечаются при дисплазии тимуса, других первичных иммунодефицитах, онкогематологических и лимфопролиферативных болезнях (лейкозах, лимфогранулематозе, неходжкинских лимфомах), сахарном диабете, голодании.

- Ятрогенные факторы. Иммунная функция угнетается при использовании кортикостероидов, цитостатиков, других химиопрепаратов у пациентов, перенесших трансплантацию органа, принимающих лечение по поводу онкопатологии, ревматоидного артрита, СКВ, гломерулонефрита, других системных болезней. Развитию микозов способствует антибактериальная терапия.

- Повреждения слизистой оболочки ЖКТ. Инвазии грибов более подвержены больные, страдающие атрофическим гастритом, ахалазией кардии, бульбитом, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, дисбиозом, болезнью Крона, другой желудочно-кишечной патологией. Инфицирование облегчается при ожогах, травматизации эпителия зубными протезами, твердой пищей, интубационной трубкой.

Патогенез

Механизм развития микозов желудочно-кишечного тракта основан на нарушении баланса между реактивностью организма и факторами патогенности грибов – протеолитическими ферментами инвазии (коагулазой, каталазой, козеиназой, фосфолипазой), фибриллярными белковыми комплексами, эндотоксинами. При иммунодефиците уменьшается активность интраэпителиальных лимфоцитов, В-клеток кишечника, снижается цитотоксичность Т-клеточных элементов, нарушается секреция интерферона, фагоцитоз. В результате возбудители микозов быстро обсеменяют эпителий, легко проникают через собственную пластинку слизистой, агрегируются в пейеровых бляшках.

При травмах, химических ожогах, заболеваниях пищеварительных органов, изменениях кислотности и ферментативного состава желудочного, кишечного соков ситуация усугубляется наличием участков пораженной слизистой, замедленной регенерацией эпителиальных клеток, нарушением защитной функции естественных секретов. У пациентов, принимающих антибиотики, дополнительным патогенетическим фактором становится гибель облигатных микроорганизмов (кишечной палочки, аэробных лактобацилл, анаэробных бифидобактерий), которые являются естественными антагонистами грибов и сдерживают их неконтролируемое размножение.

Классификация

При систематизации форм микотической инфекции ЖКТ учитывают вид возбудителя, локализацию и распространенность патологического процесса. С учетом этиологии различают кандидоз, являющийся самым частым видом микозов, и редкие формы грибкового поражения (аспергиллез, криптококкоз, зигомицетоз и др.). При поражении одного отдела пищеварительного тракта говорят о фокальном микозе, при массивном распространении инфекции – об инвазивном диффузном, при отсутствии признаков инвазии – о микотическом дисбиозе. Наиболее часто используют классификацию микозов по локализации поражения, в соответствии с которой выделяют:

- Орофарингеальные поражения. В структуре микотических инфекций ЖКТ занимают первое место. Обычно встречаются у новорожденных и пациентов с иммунодефицитными состояниями (СПИД, гемобластозы).

- Микотический эзофагит. Диагностируется у 1-7% больных. Чаще развивается при сниженном иммунитете. Может протекать как в поверхностной, так и в эрозивной форме с повышенной кровоточивостью.

- Микотические поражения желудка. Составляют до 5,2% микозов ЖКТ. Выявляются при гастродуоденальных язвах, хронических гастритах. В ряде случаев определяются ассоциации грибов и хеликобактера.

- Микозы кишечника. Обычно возникают на фоне микотического поражения верхних отделов пищеварительного тракта. Как правило, диагностируются у больных, получающих массивную антибиотикотерапию.

- Микотическая инфекция гепатобилиарной системы. Осложняет дискинезию желчных путей, холестаз, холецистолитиаз, лямблиоз. Диагностируется редко, в том числе из-за низкой настороженности.

Симптомы микозов ЖКТ

Клиническая картина заболевания различна в зависимости от распространенности поражения. При орофарингеальной локализации микоза у пациента возникают боли во время приема пищи, неприятный привкус во рту, на слизистой оболочке щек и языка появляются белые налеты. Поражение пищевода и желудка характеризуется болью при глотании, дисфагией, изжогой, отрыжкой, тошнотой и рвотой, дискомфортом в эпигастральной области, снижением аппетита. При прогрессировании заболевания в процесс вовлекаются нижележащие отделы желудочно-кишечного тракта, что клинически проявляется диареей с примесями слизи и крови, болезненностью в левой подвздошной области. Возможны нарушения общего состояния: субфебрильная температура тела, слабость, снижение трудоспособности, резкое уменьшение веса.

Осложнения

Вследствие проникновения микроорганизмов из пищеварительного тракта в забрюшинную клетчатку могут возникать гнойно-воспалительные процессы – парапроктит, паранефрит, межкишечные или поддиафрагмальные абсцессы. У пациентов со сниженной реактивностью организма имеется склонность к генерализации микозов с развитием септицемии, приводящей к распространению грибков на другие органы. Наиболее опасно микотическое поражение гепатобилиарной системы, которое может вызывать желтуху и печеночную недостаточность. При тяжелом течении заболевания формируются некрозы стенки кишечника, иногда – с перфорацией. Возможны профузные желудочно-кишечные кровотечения, пенетрация язв в соседние органы.

Диагностика

Постановка диагноза микозов желудочно-кишечного тракта затруднена из-за полиморфности и неспецифичности клинической картины заболевания, которая сходна с проявлениями других патологий пищеварительной системы. Для диагностики грибкового поражения требуется комплексное обследование пациента. Наиболее информативными являются следующие методы:

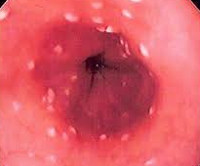

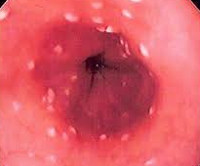

- Эзофагогастродуоденоскопия. Характерные признаки микозов при эндоскопии – гиперемия, выраженная отечность и контактная ранимость слизистой оболочки, наличие белесоватого налета, язвенных дефектов. Во время исследования производится забор материала (налетов, биоптатов) для гистологического и цитологического анализа.

- Колоноскопия. Введение гибкого эндоскопа в толстую кишку позволяет оценить состояние кишечного эпителия, обнаружить эрозии или язвы слизистой, которые могут быть источником желудочно-интестинальных кровотечений, провести биопсию пораженных участков. Метод используется для дифференцировки микозов с другими патологиями толстой кишки.

- Электрогастрография. Регистрация биопотенциалов применяется для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка, которая зачастую снижена при грибковых поражениях, что создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. Для изучения гастродуоденальной моторики также может назначаться сцинтиграфия.

- Микробиологическое исследование биоптата. Окраска материала по Граму, Романовскому-Гимзе позволяет определить грибки в материале, что подтверждает диагноз микоза. Выявление активной вегетации и формирования мицелия свидетельствует об остром процессе. Широко используется культурологическое исследование на среде Сабуро.

- Серологические реакции. Проведение реакций агглютинации, связывания комплемента, преципитации помогает обнаружить в крови пациента специфические противогрибковые антитела. ИФА повторяется через 10-15 дней для оценки количества антител в динамике – нарастание титра в 4 раза и более дает возможность верифицировать диагноз микоза.

В клиническом анализе крови наблюдаются неспецифические признаки воспалительного процесса: повышение СОЭ, незначительный лейкоцитоз, может выявляться снижение уровня эритроцитов и гемоглобина, что обусловлено кровотечениями. Для исследования структуры всех слоев стенки пищеварительного тракта выполняется эндоскопическая ультрасонография. Дифференциальная диагностика осуществляется с воспалительными заболеваниями кишечника (терминальным илеитом, неспецифическим язвенным колитом), злокачественными новообразованиями, псевдомембранозным энтероколитом, желудочно-кишечным туберкулезом. Помимо осмотра гастроэнтеролога пациенту могут потребоваться консультации инфекциониста, онколога, фтизиатра.

Лечение микозов ЖКТ

Основными задачами являются терапия расстройства, вызвавшего активацию микотической флоры, и этиопатогенетическое воздействие на возбудителя грибковой инфекции. Лечение болезней пищеварительного тракта, иммунодефицитных и других патологических состояний проводят по протоколам соответствующих заболеваний. Для подавления грибкового процесса используют:

- Антимикотики. По результатам наблюдений, наиболее эффективной является терапия триазолами. Средства этой группы угнетают систему цитохрома P-450 и синтез эргостерола клеточных мембран, нарушая рост и репликацию кандид и криптококков. В качестве альтернативы с учетом особенностей возбудителя могут применяться полиены, аллиламины, эхинокандины.

- Пробиотики. Препараты, в которых содержатся непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы, позволяют восполнить естественную микрофлору кишечника, нормализовать ее состав после проведенной антибактериальной терапии. Апатогенные бактерии стимулируют кишечный иммунитет, оказывают антагонистический эффект по отношению к грибам, нарушают их адгезию к слизистым.

При отсутствии противопоказаний проводится неспецифическая иммунотерапия стимуляторами естественного иммунитета (высокополимерные полисахаридные комплексы, регенеранты, производные пиримидина), Т- и В-лимфоцитов (полипептидные экстракты вилочковой железы, культур клеток костного мозга, селезенки). Возможно дополнительное использование растительных иммуномодуляторов, витаминно-минеральных комплексов.

Прогноз и профилактика

Исход болезни зависит от степени повреждения пищеварительных органов, состояния иммунной системы пациента, своевременности диагностики и терапии. Прогноз сомнительный при генерализации процесса и наличии тяжелых сопутствующих заболеваний. Для предупреждения развития микозов необходимо не допускать неоправданного применения антибактериальных средств, назначать профилактические курсы противогрибковых препаратов при длительном лечении цитостатиками, кортикостероидами, другими медикаментами с иммунодепрессорным эффектом, осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами с иммунодефицитом.

Источник

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

Самый распространенный вариант – кандидоз пищевода, специфическое поражение желудка и кишечника возникает редко. У больных в ОРИТ кандидоз или колонизация ЖКТ могут быть причиной инвазивного кандидоза.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10]

Факторы риска

Применение антибактериальных препаратов, глюкокортикоидов, иммуносупрессоров и цитостатиков, нейтропения, СПИД, сахарный диабет, злокачественные заболевания, ахалазия, дивертикулез и оперативное лечение пищевода.

Симптомы кандидоза пищевода, желудка и кишечника

Для кандидоза пищевода характерно появление боли, неприятных ощущений при глотании, особенно твердой или горячей пищи, а также несвязанного с приемом пищи дискомфорта за грудиной. При эзофагогастродуоденоскопии выявляют гиперемию, контактную ранимость и фибринозные налёты. Поражение локализовано преимущественно в дистальных отделах пищевода. Выраженность клинических и эндоскопических признаков зависит от выраженности иммунодефицита. Кандидоз пищевода может осложниться сужением пищевода, кровотечением и перфорацией.

Кандидоз желудка возникает редко, преимущественно как осложнение язвы или опухоли желудка, хирургического вмешательства.

Кандидоз кишечника возникает в основном на фоне приема высоких доз цитостатиков у онкологических больных. Роль Candida spp. в развитии диареи, в том числе возникающей после применения антибактериальных препаратов, не доказана.

Диагностика

Диагностика основана на выявлении почкующихся клеток, псевдомицелия Candida spp. в материале, полученном при эндоскопическом исследовании. Больным с высоким риском инвазивного кандидоза (наличие факторов риска, клинических признаков) показано дополнительное обследование.

[11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21]

Лечение кандидоза пищевода, желудка и кишечника

Основу лечения составляет применение системных антимикотиков, неабсорбируемые антимикотики (нистатин и пр.) неэффективны. Препарат выбора – флуконазол, его применение эффективно у 80-95% больных. При неэффективности флуконазола применяют амфотерицин В, каспофунгин, вориконазол.

Источник

Кандидоз кишечника – инфекционное поражение пищеварительного тракта, вызванное собственной грибковой флорой пациента (Candida spp.) на фоне значительного ослабления иммунитета. Клинические проявления кандидоза кишечника варьируют в зависимости от формы заболевания: разжижение стула, повышенный метеоризм, неопределенные боли в животе, язвенный колит и грибковый сепсис. Диагноз ставится на основании эндоскопического исследования, гистологического и культурального анализа биоптатов, кала. Лечение включает три основных направления: назначение антимикотиков, нормализацию микрофлоры кишечника и коррекцию иммунного статуса пациента.

Общие сведения

Кандидоз кишечника – грибковое поражение слизистой оболочки пищеварительного тракта. Является актуальной проблемой современности, так как диагностика и определение критериев данного заболевания представляют сложность для многих клиницистов. Связано это с повсеместной распространенностью грибов рода Candida, в том числе и в организме здоровых людей (носительство грибов рода Candida в кишечнике присуще 80% населения). Инвазивный кандидоз кишечника практически никогда не встречается у людей с нормально функционирующим иммунитетом, почти всегда это оппортунистическая инфекция, связанная с иммунным дисбалансом организма.

Кроме того, для многих специалистов бывает достаточно сложно дифференцировать транзиторное кандидоносительство и неинвазивный кандидоз кишечника (именно он составляет подавляющее большинство всех клинических случаев кандидоза пищеварительной системы). Разграничить два этих состояния возможно только при наличии современного диагностического оборудования. Для установления правильного диагноза необходимо наличие трех диагностических критериев: выявление одного или нескольких факторов риска, эндоскопические признаки кандидоза кишечника, положительный результат культурального исследования. Таким образом, тактика назначения антимикотиков при первом обнаружении в посевах грибов рода Candida, без дальнейшего обследования, является ошибочной.

Кандидоз кишечника

Причины кандидоза кишечника

Специалисты в области гастроэнтерологии выделяют две патогенетические формы кандидоза кишечника – инвазивную и неинвазивную. В клинической практике чаще встречается неинвазивный кандидоз кишечника на фоне дисбактериоза и смешанной кишечной инфекции (грибково-бактериальной, грибково-протозойной и др.). Висцеральная форма развивается на фоне выраженной нейтропении (практически полное отсутствие нейтрофильных лейкоцитов) и поздних стадий СПИДа.

Факторы риска

Для формирования кандидоза кишечника необходимо наличие хотя бы одного из предрасполагающих факторов:

- физиологического снижения иммунитета (период новорожденности или пожилой возраст, сильный стресс, беременность);

- врожденного иммунодефицита (синдром Di George, Nezelof и др.);

- онкопатологии, особенно в период полихимиотерапии;

- аутоиммунных и аллергических заболеваний (усугубляет угнетение иммунитета лечение кортикостероидными гормонами);

- приема иммунодепрессантов после трансплантации органов;

- тяжелых эндокринных заболеваний, соматической патологии, требующей интенсивной терапии;

- длительного лечения антибактериальными препаратами резервного ряда;

- синдрома первичного иммунодефицита;

- выраженного дисбаланса питательных веществ в рационе (особенно недостатка белка и витаминов).

В клинической практике чаще встречается кандидоз кишечника, обусловленный сочетанием нескольких из перечисленных факторов.

Патогенез

При неинвазивной форме грибы рода Candida начинают неконтролируемо размножаться в просвете кишки, не проникая в толщу ее слизистой. При этом выделяются специфические грибковые токсины, образуются ядовитые продукты ферментации, оказывающие раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника. Перечисленные токсические агенты провоцируют дальнейшее усугубление дисбиоза, формирование микотической аллергии, вторичного иммунодефицита.

Патогенез инвазивного кандидоза кишечника иной. При условии ослабления местного и общего иммунитета грибы рода Candida интимно прикрепляются к эпителию кишечника (они имеют тропность к плоскому многослойному эпителию), затем внедряются в его толщу, трансформируясь в нитчатую форму. При наличии выраженной супрессии клеточного иммунитета Candida проникают в кровоток и распространяются по организму, вызывая висцеральный кандидоз (поражение печени, поджелудочной железы).

Симптомы кандидоза кишечника

Кандидоз кишечника встречается в трех основных клинических формах: инвазивный диффузный, инвазивный фокальный и неинвазивный. Критериями диагностики инвазивного диффузного кандидоза кишечника являются тяжелое состояние пациента на фоне выраженной интоксикации, повышение температуры тела, сильная боль в животе, диарея, примесь крови в стуле, системные проявления микоза (поражение печени, поджелудочной железы, селезенки, желчного пузыря и др.). Если эта форма кандидоза кишечника является случайной находкой во время обследования по поводу других заболеваний, в первую очередь следует думать о дебюте СПИДа или сахарного диабета. Инвазивный диффузный кандидоз кишечника не характерен для людей с нормально функционирующей системой иммунитета.

Инвазивный фокальный кандидоз кишечника может осложнять течение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, неспецифического язвенного колита. Заподозрить данную форму кандидоза можно у пациентов с упорным и затяжным течением фонового заболевания, не поддающегося стандартной терапии. Для этого варианта микоза характерна локальная инвазия нитчатой формы Candida в местах нарушенной эпителизации (на дне язв кишечника). При этом в окружающих тканях, других отделах кишки друзы грибов не выявляются. Клиническая картина соответствует основному заболеванию, а псевдомицелий обнаруживается случайно при гистологическом исследовании биоптатов.

Неинвазивный кандидоз кишечника является наиболее распространенной формой данного заболевания. Эта патология не ассоциируется с проникновением грибов в толщу кишечной стенки, а связана с массивным размножением Candida в просвете кишки. При этом выделяется огромное количество токсичных метаболитов, которые оказывают как местное, так и общее резорбтивное действие. Сегодня установлено, что неинвазивный кандидоз составляет примерно треть всех случаев дисбиоза кишечника. Клинически неинвазивный кандидоз кишечника протекает на фоне удовлетворительного состояния пациента, сопровождается умеренными явлениями интоксикации, дискомфортом в животе, метеоризмом, неустойчивым стулом. Часто у таких больных обостряются различные аллергические заболевания. Эту форму кандидоза зачастую путают с синдромом раздраженного кишечника.

Диагностика

Диагностика кандидоза кишечника затрудняется отсутствием типичных клинических признаков, а также достаточно специфичных и чувствительных методов выявления грибов рода Candida в образцах тканей и кале. В общем анализе крови при тяжелых формах заболевания определяется уменьшение количества лейкоцитов, лимфоцитов, эритроцитов. Обязательна консультация врача-эндоскописта для выбора оптимального метода исследования кишечника. Во время эндоскопии обычно обнаруживают неспецифические признаки поражения слизистой, поэтому решающее значение в постановке диагноза имеет эндоскопическая биопсия и морфологическое исследование биоптатов.

Трудности диагностики заключаются в том, что псевдомицелий грибов можно выявить не во всех пробах материала, поэтому достаточно часто встречаются ложноотрицательные результаты. Визуально при диффузном инвазивном кандидозе кишечника определяются признаки язвенно-некротического поражения слизистой, а при неинвазивном – катаральное воспаление. Диагностическим критерием инвазивного кандидоза кишечника служит наличие кандидозного псевдомицелия в биоптатах и отпечатках слизистой оболочки кишки.

Всем пациентам с грибковым поражением кишечника обязательно проводится анализ кала на дисбактериоз, бактериологическое исследование кала. Чаще всего эти анализы выявляют смешанную флору: не только грибы рода Candida, но и кишечную палочку, клебсиеллы, стафилококки и др. Выявление более 1000 колониеобразующих единиц на грамм патологического материала свидетельствует в пользу кандидоза кишечника и исключает носительство грибковой флоры. Основной задачей культурального исследования является установление вида возбудителя, определение чувствительности выделенной микрофлоры к антимикотикам.

Лечение кандидоза кишечника

Консультация гастроэнтеролога при кандидозе кишечника позволяет выявить факторы риска данного заболевания, определить объем необходимых исследований. Так как кандидоз кишечника не имеет специфических клинических признаков, заподозрить эту патологию бывает достаточно сложно. При наличии лабораторных свидетельств кандидоза кишечника выбор тактики лечения зависит от клинического варианта, наличия сопутствующей патологии, переносимости антимикотических препаратов. Обязательными звеньями лечебного процесса при кандидозе кишечника являются: коррекция фонового заболевания, приведшего к снижению иммунитета и активации грибковой флоры; назначение целевого противогрибкового средства; модуляция иммунитета.

Пациенты с диффузной инвазивной формой кандидоза кишечника госпитализируются в стационар. Препаратами выбора для инвазивных микозов являются азольные антимикотики (кетоконазол, флуконазол, итраконазол и пр.), которые активно всасываются из кишечника и оказывают системное действие. Начинают лечение обычно с введения амфотерицина В, затем переходят на терапию флуконазолом.

Для эрадикации грибковой флоры при неинвазивных формах кандидоза кишечника используют противогрибковые препараты нерезорбтивного действия – они плохо всасываются слизистой оболочкой кишки и оказывают сильное местное действие. Нерезорбтивные полиеновые антимикотики имеют ряд преимуществ – у них практически нет побочных действий, они не угнетают нормальную микрофлору кишечника, не вызывают привыкания. К полиеновым препаратам относят натамицин, нистатин. Так как в патогенезе неинвазивного кандидоза имеют значение состояние дисбиоза и смешанная флора, обязательно назначают противомикробные препараты, эубиотики. В качестве симптоматического лечения применяют пищеварительные ферменты, сорбенты, спазмолитики и анальгетики.

Прогноз и профилактика

При диффузной инвазивной форме кандидоза кишечника прогноз серьезный, так как она может приводить к генерализации процесса. Прогноз при инвазивном кандидозе кишечника значительно отягощается наличием тяжелых фоновых заболеваний. При остальных вариантах заболевания прогноз благоприятный при своевременном начале лечения.

Профилактика кандидоза кишечника заключается в устранении предрасполагающих к этой патологии факторов; лечении заболеваний пищеварительного тракта, приводящих к дисбиозу. Для поддержания нормальной микрофлоры кишечника следует разнообразно питаться, ограничивая содержание простых углеводов, употреблять достаточное количество клетчатки. Пациенты, входящие в группу риска по развитию кандидоза органов ЖКТ (ВИЧ, тяжелая эндокринная патология, полихимиотерапия, лечение кортикостероидными гормонами и пр.), требуют пристального внимания и регулярного обследования.

Источник