Деваскуляризация желудка что это

Деваскуляризация пищеводно-желудочного перехода (операция Сугиуры): показания, противопоказания, этапы

Для улучшения эффекта простого пересечения пищевода по Уокеру, Sugiura с коллегами усовершенствовали эту технику, добавив обширную околопищеводную деваскуляризацию через брюшной и грудной доступ. Эта модифицированная операция известна, как операция Сугиуры. Будут описаны три различных доступа, включая операцию с сохранением селезенки, а также операцию только из абдоминального доступа (то есть, без торакотомии).

а) Показания:

– Кровоточащие или угрожающие кровотечением варикозные узлы пищевода и желудка

– Пищеводно-желудочный варикоз, устойчивый к эндоскопическому лечению

– Пациенты с циррозом печени классов А и В по классификации Чайлда-Пью

б) Противопоказания:

– Пациенты с циррозом печени класса С по классификации Чайлда-Пью

в) Предоперационное обследование и подготовка к операции:

1. Анамнез. Алкоголь, гепатит, недавнее переедание или избыточный прием жидкости.

2. Клиническое обследование. Рвота с кровью, мелена, энцефалопатия, асцит, желтуха, состояние питания, спленомегалия, склонность к кровотечению.

3. Лабораторные исследования. Общий анализ крови, билирубин, альбумин, АЛТ, ACT, протромбиновое время, аммиак, общие желчные кислоты, тест с индоцианином зеленым

4. Эндоскопия. Оценка пищеводного варикоза и воротной гипертензивной гастропатии, поиск мест кровотечения.

5. КТ-сканирование, УЗИ или МРТ. Оценка коллатеральных сосудов, воротного кровотока, асцита, выявление опухолей печени.

6. В экстренных случаях. Возмещение объема жидкости, установка зонда Сенгстейкена-Блейкмора, интратрахеальная интубация (по показаниям)

г) Послеоперационные исследования:

– Послеоперационное наблюдение в отделении интенсивной терапии

– Клинический анализ крови, билирубин, альбумин, АЛТ, ACT и протромбиновое время на протяжении не менее 48 ч

– Ежедневная оценка клинических признаков желудочно-кишечного кровотечения, печеночной недостаточности или пневмонии

д) Послеоперационные осложнения:

1. Ближайшие:

– Печеночная недостаточность

– Желудочно-кишечное кровотечение

– Несостоятельность анастомоза

– Плевральный выпот

– Асцит

– Тромбоз воротной вены

– Поддиафрагмальный абсцесс

– Подтекание панкреатического сока

2. Отдаленные:

– Стриктура пищевода

– Оставшиеся варикозные узлы

Операция 1: Торакоабдоминальный доступ со спленэктомией

Схема операции. Торакоабдоминальное пересечение пищевода: операция Сугиуры представляет собой трансторакоабдоминальное пересечение пищевода и включает околопищеводную деваскуляризацию, пересечение собственно пищевода, реанастомоз, спленэктомию и пилоропластику. Эти торакальные и абдоминальные операции выполняются в один или два этапа, в зависимости от степени хирургического риска. Наиболее важной и уникальной особенностью этой операции является широкая деваскуляризация от уровня левой легочной вены до верхней половины желудка, на 6-7 см вдоль малой кривизны ниже кардии.

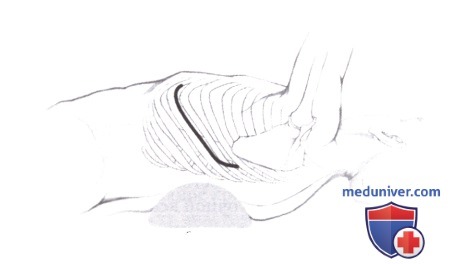

1. Разрез и экспозиция грудного отдела пищевода. Выполняется стандартная левая боковая торакотомия с доступом через 7 межреберье. Нижнее средостение открывается у передней части нисходящей аорты.

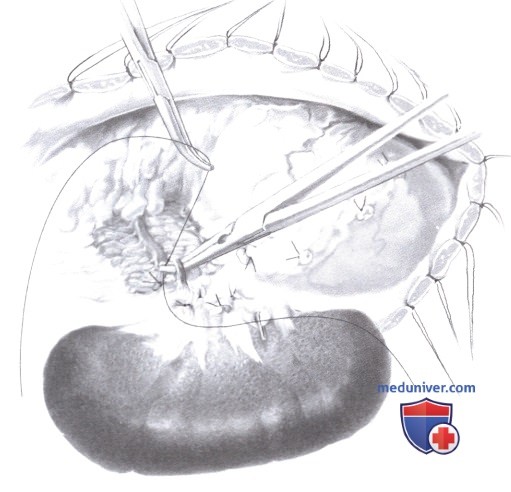

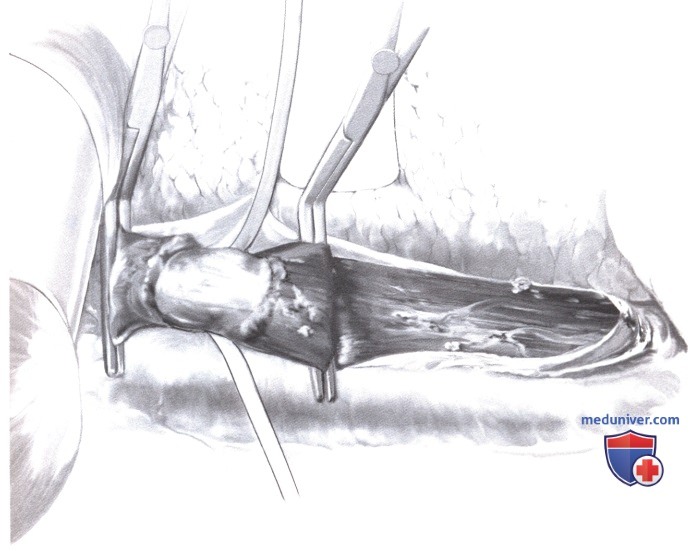

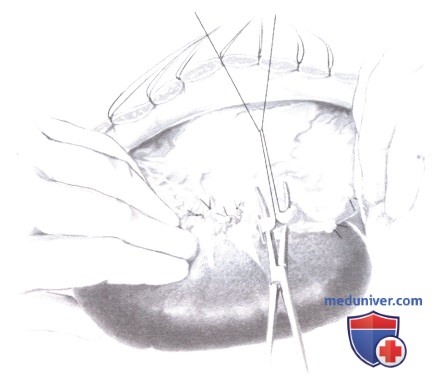

2. Околопищеводная деваскуляризация. С помощью изогнутого зажима Келли, грудной отдел пищевода выделяется и берется на держалку в зоне наименьшего количества коллатеральных вен. В экстренных случаях поднятие держалки облегчает гемостаз внутри пищевода. Околопищеводная деваскуляризация выполняется при поднятом пищеводе. Вокруг пищевода находится много расширенных коллатеральных вен, образующих венозное сплетение. Они расположены параллельно блуждающим нервам и могут быть тесно связаны с пищеводом. Все шунтирующие вены необходимо полностью перевязать и пересечь, не повредив стволы блуждающих нервов и коллатеральные вены. Обычно приходится перевязывать около 30-50 шунтирующих вен. Протяженность деваскуляризации грудного отдела пищевода должна составлять около 12-18 см. Верхним краем деваскуляризации является нижняя легочная вена, нижним краем – граница предбрюшинной жировой ткани.

3. Пересечение пищевода 1. После завершения деваскуляризации пищевод дважды пережимается парой специальных зажимов нераздавливающего и несоскальзывающего типа, похожих на зажим Боталло («зажим Сугиуры»), Расстояние между двумя зажимами составляет примерно 4 см. Оба зажима соединяются посередине винтовой системой.

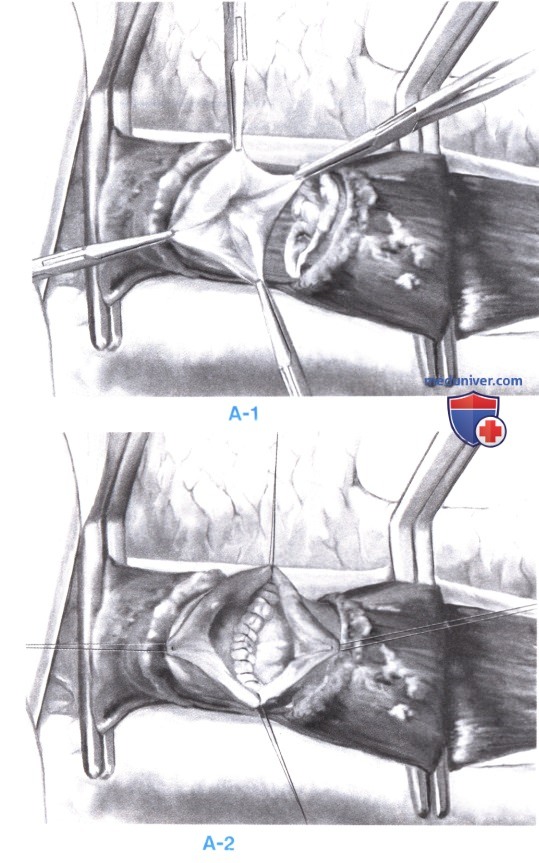

Пересечение пищевода производится на уровне диафрагмы. Передний мышечный слой рассекается скальпелем, и вокруг подслизистого слоя обводится лента.

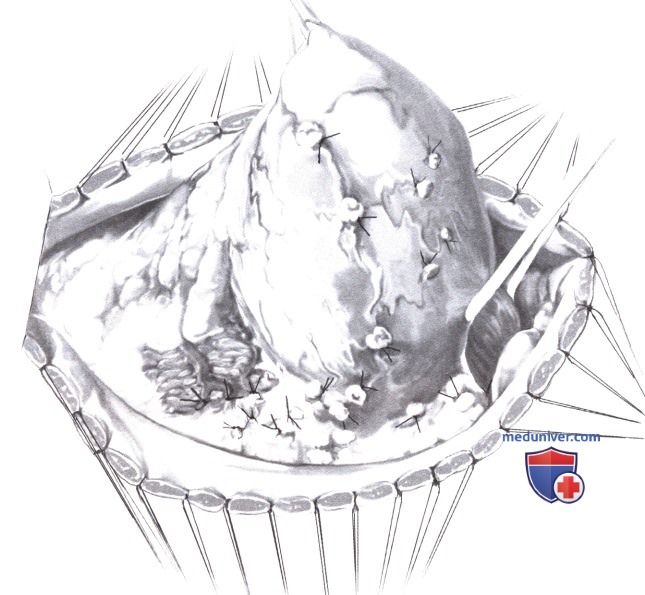

4. Пересечение пищевода 2. Слизистый слой пищевода полностью пересекается, задний мышечный слой остается интактным (А-1). Задний мышечный слой сохраняется во избежание перекрута, стриктуры и несостоятельности. Пересеченные пищеводные варикозные узлы не перевязываются, потому что это может привести к послеоперационному стенозу. Задний слой слизистой сшивается нитью Vicryl 4-0 или 5-0 (А-2).

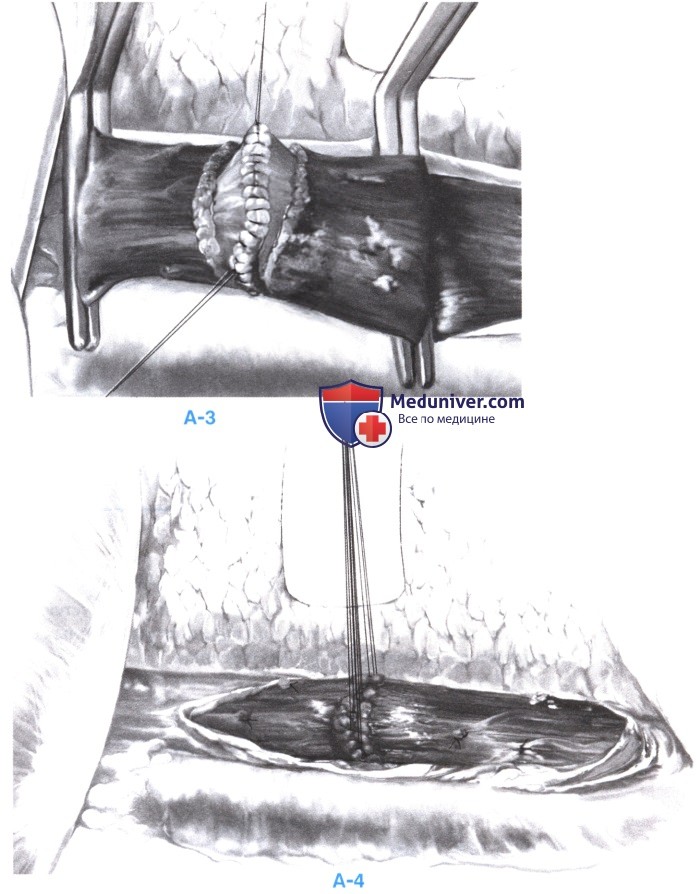

Передний слой слизистой также сшивается (А-3). Всего накладывается около 50-70 отдельных швов, рассеченные варикозные узлы также закрываются швами.

После завершения мышечного слоя нитью Ti-Cron 4-0, в желудке оставляется назогастральный зонд (А-4).

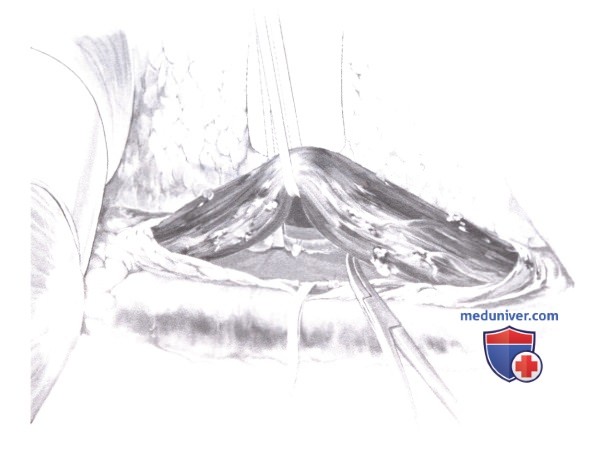

5. Разрез диафрагмы. После завершения пересечения пищевода, внимательно, избегая повреждения диафрагмального нерва и перикардиально-диафрагмальных сосудов, рассекается диафрагма.

После обнажения селезенки пересекается и лигируется левая треугольная связка печени.

6. Спленэктомия 1. Пересекаются селезеночно-диафрагмальная, селезеночно-почечная и селезеночноободочная связки, после чего селезенка полностью мобилизуется. Желудочно-селезеночная связка пересекается с перевязкой коротких желудочных сосудов. Диссекция продолжается в направлении ворот селезенки.

7. Спленэктомия 2. После пересечения связок и коротких желудочных сосудов, не обработанными остаются только главный ствол селезеночной артерии и селезеночная вена. Они дважды перевязываются. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить ткань поджелудочной железы, потому что даже маленький надрыв может вызвать истечение панкреатического сока.

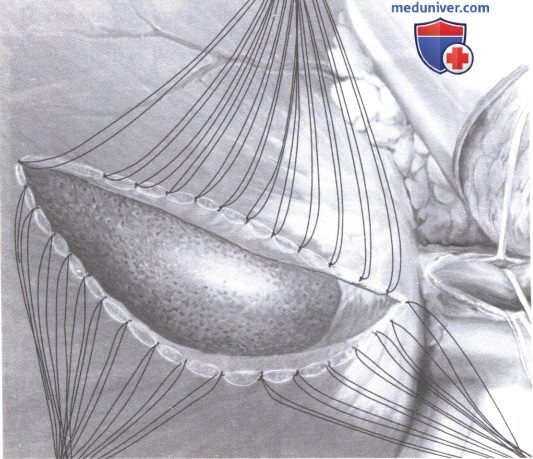

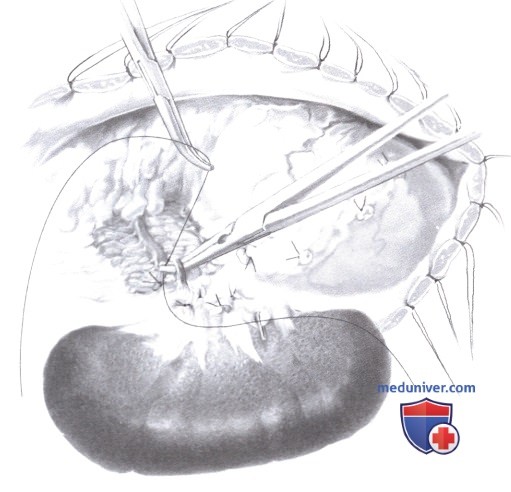

8. Деваскуляризация около пищевода и желудка. Брюшной отдел пищевода и кардия деваскуляризируются от большой кривизны и позади желудка до пищевода. Ветви заднего блуждающего нерва при этой операции пересекаются, так как этот нерв проходит очень близко к желудку. Затем следует деваскуляризация малой кривизны желудка и брюшного отдела пищевода, после чего кардиоэзофагеальные ветви левых желудочных сосудов перевязываются и пересекаются. Длина деваскуляризации вдоль малой кривизны у кардиального отдела составляет около 7 см. Пищевод и кардия полностью мобилизуются и освобождаются от прилегающих структур. Поскольку желудочная ветвь блуждающего нерва пересечена, выполняется обычная пилоропластика.

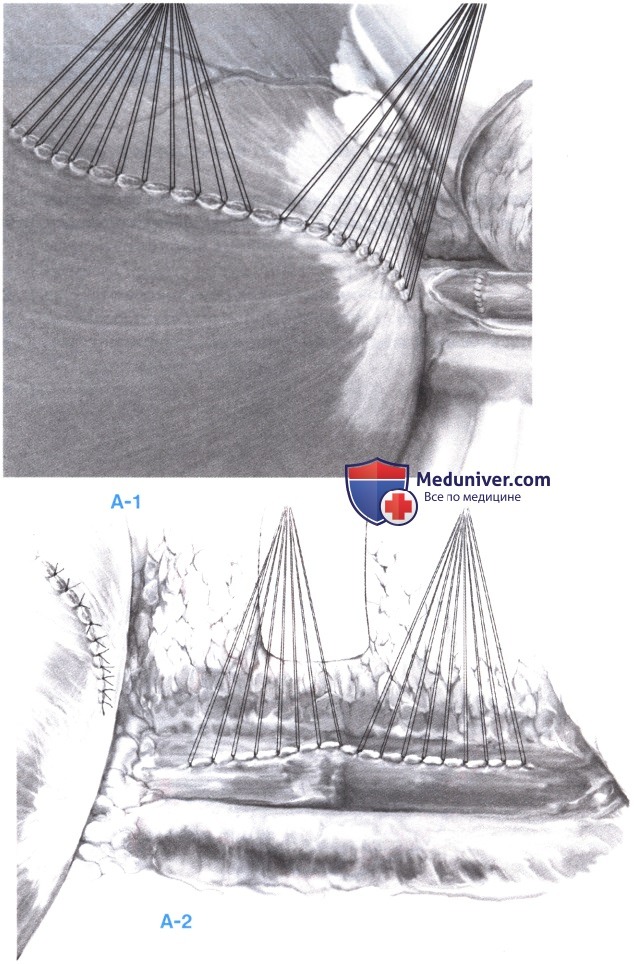

9. Ушивание. В левое поддиафрагмальное пространство вводится дренаж, и диафрагма сшивается нитью Vicryl 2-0 (А-1).

Средостение ушивается нитью Ti-Cron 4-0 (А-2), грудная стенка ушивается после введения дренажа. Плотное ушивание средостения помогает предотвратить эмпиему плевральной полости при возникновении небольшой несостоятельности анастомоза.

ж) Советы опытного хирурга:

– В ходе деваскуляризации следует перевязывать каждую шунтирующую вену между расширенными околоПищеводными коллатеральными венами и стенкой пищевода. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить стволы блуждающих нервов и коллатеральные вены, которые могут играть важную роль в предотвращении рецидива варикоза. Хотя это не всегда практически достижимо, считается, что при этой операции необходимо сохранить коллатеральные каналы в средостении.

– Длительность устранения варикоза пищевода после нешунтирующей операции может зависеть от изменений портокавальных коллатералей, происходящих после операции. Считается, что сохраненные после операции Сугиуры околопищеводные и средостенные коллатерали работают как спонтанный шунт.

– Рекомендуем следующую статью “Полное разобщение воротной и непарной венозных систем с сохранением селезенки: этапы”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 18.2.2020

Источник

ОПЕРАЦИИ НА ПИЩЕВОДЕ И ЖЕЛУДКЕ ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Выполнение операций наложения сосудистых анастомозов для профилактики кровотечений из варикозных вен пищевода и желудка при циррозе печени ограничивает прежде всего нарушения функций печени и латентную энцефалопатию, а у больных с внепечёночной портальной гипертензией – отсутствие подходящих для шунтирования сосудов портальной системы.

Предложенный в последние годы трансъюгулярный внутрипечёночный пор- токавальный шунт у больных циррозом печени рекомендуют только как временную меру профилактики или остановки кровотечения перед трансплантацией печени, для лечения больных с внепечёночной портальной гипертензией он непригоден. В связи с этим особенно актуальны альтернативные способы профилактики и ликвидации кровотечений из варикозных вен пищевода и желудка.

Это нешунтирующие вмешательства, из которых наибольшее распространение получили операции:

• производимые непосредственно на венах пищевода и желудка, к которым относят прошивание указанных сосудов. Их выполняют из абдоминального, трансторакального и торакоабдоминального доступа. Прошивание варикозных вен производят путём гастро- или эзофагогастротомии;

• направленные на уменьшение притока портальной крови к желудку и пищеводу – деваскуляризация пищевода и желудка;

• выполняемые с целью разъединения систем воротной и верхней полой вен:

– транссекция пищевода;

– транссекция желудка;

– транссекция пищевода в сочетании с деваскуляризацией проксимального отдела желудка и нижнего отдела пищевода, со спленэктомией и пилоропла стикой (операция Сугиура);

• пищеводно-желудочные резекции.

Прошивание варикозно расширенных вен пищевода.

Эту методику предложил в 1949 г. Берем в качестве неотложного вмешательства при кровотечении из этих сосудов. Автор прошивал вены пищевода отдельными узловыми швами и вводил в просвет вены между лигатурами раствор глюкозы для образования тромбов. Крайль (1950) прошивал расширенные вены пищевода непрерывным кетгутовым швом. Позднее эта операция получила название «операция Берема-Крайля», при этом на варикозных венах желудка никаких вмешательств не производили. Анализ результатов этой операции показал, что кровотечения могут повторяться как в ближайшем, так и в отдалённом послеоперационном периоде, причём рецидив кровотечения чаще всего (в 40-70% случаев) обусловлен разрывом венозных узлов в кардиальном отделе желудка. Кроме того, основной причиной смерти больных после операции Берема-Крайля были несостоятельность швов пищевода с последующим развитием медиастинита и эмпиемы плевры, а также декомпенсация функции печени, приводившие к летальному исходу в 30-70% случаев.

М.Д. Пациора (1967) при кровотечениях из варикозных вен пищевода и желудка предложила производить гастротомию из абдоминального доступа в проксимальном отделе желудка в косопоперечном направлении. После этого прошивать отдельными лигатурами все расширенные складки слизистой оболочки в кардиальном отделе желудка, под которыми располагаются варикозные вены желудка, затем, потягивая за лигатуры, максимально высоко прошивать вены пищевода (рис. 63-15).

Рис. 63-15. Операция прошивания варикозно расширенных вен пищевода и желудка по способу М.Д. Пациоры: а – проекция гастротомии; б – ревизия кардиального отдела; в – прошивание варикозных вен проксимального отдела желудка; г – прошивание вен дистального отдела пищевода; д – окончательный вид прошитых венозных сосудов.

В результате выполнения этого этапа значительно уменьшается приток крови к венам пищевода. Подобная операция менее травматична, чем операция Берема-Крайля, и вызывает гораздо меньше осложнений. В настоящее время гастротомию с прошиванием варикозных вен пищевода и желудка по методу М.Д. Пациоры применяют хирурги в России и ряде стран СНГ, особенно в экстренной ситуации. При этом отмечают низкую послеоперационную летальность, малую травматичность операции и продолжительную ремиссию в отношении рецидивов кровотечений. Прошивание варикозных вен необходимо производить длительно рассасывающимся шовным материалом (викрил, полисорб).

Осложнения операций М.Д. Пациоры наблюдают в 12-25% случаев. Среди них:

• рецидивы пищеводно-желудочных кровотечений в раннем послеоперационном периоде. Лечебная тактика при рецидивах кровотечений описана в соответствующем разделе;

• несостоятельность швов желудка;

• асцит-перитонит при циррозе печени, особенно в стадии субкомпенсации;

• печёночная недостаточность (у больных циррозом печени).

Уменьшение притока портальной крови к желудку и пищеводу (деваскуляризация).

Для лечения и профилактики гастроэзофагальных кровотечений при портальной гипертензии, обусловленной шистосомозом, египетский хирург М.А. Хассаб (1967) предложил выполнять обширную деваскуляризацию желудка и нижнего отдела пищевода, включая наддиафрагмальные вены, в сочетании со спленэктомией. В настоящее время в большинстве случаев деваскуляризацию пищевода и желудка выполняют изолированно, т.е. без спленэктомии или в сочетании с транссекцией пищевода.

Разобщение систем воротной и верхней полой вен.

В 1949 г. Таннер предложил производить транссекцию желудка с целью ликвидации кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка у больных с портальной гипертензией. Суть операции заключается в мобилизации нижнего отдела пищевода и кардии желудка, перевязке левой желудочной артерии и вены через торакоабдоминальный доступ в седьмом-восьмом межреберье слева. Желудок пересекают на 5 см ниже кардии и вновь сшивают. Однако анализ отдалённых результатов операции показал её неэффективность в связи с рецидивированием кровотечений вследствие реваскуляризации в зоне транссекции.

В 1952 г. P.M. Уолкер выполнил транссекцию пищевода на уровне пищеводно- желудочного перехода с последующим восстановлением его проходимости. Автор обосновал целесообразность выполнения этого вмешательство тем, что в области пищеводно-желудочного перехода отмечается резкий перепад давления, способствующий усилению кровотока в этой зоне и развитию варикозного расширения вен. Источник кровотечения часто локализуется выше кардиоэзофагального перехода, при прерывании кровотока на этом уровне снижается давление в венах выше места пересечения, уменьшается опасность возникновения кровотечения. Транссекцию пищевода выполняют с помощью специальных сшивающих аппаратов, позволяющих произвести резекцию небольшого участка органа над пищеводно-желудочным переходом и одновременно наложить анастомоз. Сначала с этой целью применяли аппараты ПКС-25 и КЦ-28, в настоящее время используют аппарат EEA-stapler (рис. 63-16). В последнее время аппаратную транссекцию с деваскуляризацией верхнего отдела желудка выполняют с помощью видеолапароскопической техники при кровотечении из варикозных вен пищевода у больных с отягощенным анамнезом.

Рис. 63-16. Операция транссекции пищевода с помощью аппарата EEA-stapler в сочетании с деваскуляризацией пищевода и желудка.

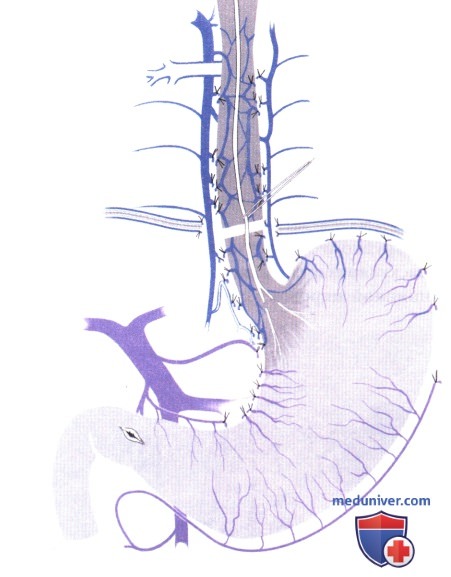

Сугиура и Футагава (1973) разработали комбинированную операцию, включающую транссекцию пищевода, спленэктомию, деваскуляризацию абдоминального отдела пищевода и верхнего отдела желудка, селективную проксимальную ваготомию и пилоропластику (рис. 63-17).

Рис. 63-17. Схема операции М. Сугиура.

Спленэктомию, пилоропластику, деваскуляризацию желудка, селективную проксимальную ваготомию выполняют из абдоминального доступа, обширную параэзофагальную деваскуляризацию (до уровня нижних лёгочных вен) и пищеводную транссекцию на уровне пищеводного отверстия диафрагмы – из торакального. Эта операция и различные её модификации получили широкое распространение в мире.

Пищеводно-желудочные резекции.

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения кровотечений из варикозных вен пищевода и желудка при портальной гипертензии послужили причиной применения частичной эзофагогастрэктомии в различных модификациях, в том числе с интерпозицией сегмента толстой или тонкой кишки. Данную операцию используют как «последнюю, резервную» у больных, ранее многократно оперированных в связи с рецидивами кровотечений из пищевода и желудка (рис. 63-18).

Рис. 63-18. Схема операции частичной эзофагогастрэктомии с инвагинационным пищеводно-желудочным анастомозом по способу К.Н. Цацаниди (чёрным цветом выделены удаляемые участки пищевода и желудка).

Отдалённые результаты этих операций оказались малоутешительными. У большинства больных в отдалённом периоде развивалась агастральная астения в тяжёлой форме. Кроме того, почти у 30-40% больных отмечены рецидивы кровотечений из эрозий культи желудка. В настоящее время данные операции производят в исключительных случаях. Из операций такого типа чаще всего применяют операцию Сугиура – аппаратную транссекцию пищевода и прямые вмешательства на варикозных венах пищевода и желудка.

Каждая из описанных операций имеет недостатки, но больше всего их, по нашему мнению, у операции Сугиура. Выполнение такого обширного вмешательства при кровотечении сопряжено с крайне высоким риском летального исхода, о чём и сообщают многие авторы. При осуществлении этого оперативного вмешательства в плановом порядке также отмечают высокий риск, во многом обусловленный выполнением спленэктомии, которая даёт ряд фатальных осложнений. Кроме того, у больных с внепечёночной портальной гипертензией осуществление спленэктомии малообосновано и опасно в связи с возможностью развития аспленической тромбоцитемии, к лечению которой требуются новые подходы, о чём имеются сообщения в литературе.

Аппаратная транссекция пищевода «оставляет без внимания» вены желудка, а следовательно, риск возникновения кровотечений из них сохраняется. Однако если источник продолжающегося кровотечения – вены пищевода, что подтверждают результаты эндоскопического исследования, её применение можно считать оправданным. При выполнении аппаратной транссекции в плановом порядке её следовало бы дополнять вмешательством на варикозных венах желудка.

Наиболее безопасной и не ухудшающей течение основного заболевания считают операцию М.Д. Пациоры, несмотря на риск возникновения рецидивов кровотечения. Её выполняют при лечении как больных с внепечёночной гипертензией, когда нет условий для наложения портокавальных анастомозов, так и больных с циррозом печени, если имеются противопоказания к выполнению шунтирующей операции.

Спленэктомию как самостоятельную операцию используют крайне редко и по строгим показаниям: геморрагический синдром, инфантилизм, гемолиз, невозможность выполнить декомпрессивный шунт без удаления селезёнки или прошить варикозные вены желудка и пищевода, при перисплените с болевым синдромом, по гематологическим показаниям у больных с заболеванием системы крови. Эту операцию считают операцией выбора только у больных с сегментарной портальной гипертензией при окклюзии селезёночной вены, так как варикозно расширенные вены желудка после операции полностью исчезают.

Хирургические вмешательства на венах пищевода и желудка снимают непосредственную угрозу кровотечений. Более 50% больных, перенёсших подобные операции, в течение 10 лет не отмечают рецидивов кровотечения. Однако вновь образующиеся коллатеральные пути оттока портальной крови приводят постепенно к формированию новых венозных узлов, которые могут быть причиной повторных кровотечений. В таком случае хирургу приходится решать вопрос о дальнейшей тактике и в зависимости от состояния больного и данных эзофагогастроскопии выбрать адекватный объём лечебного пособия.

А.К. Ерамишанцев, А.Г. Шерцингер, Е.А. Киценко

Источник