Декомпенсированный стеноз выхода из желудка

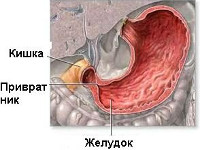

СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА -нарушение эвакуации пищи из желудка, обусловленное рубцеванием начального отдела луковицы двенадцатиперстной кишки или пилорического отдела желудка в результате язвенной болезни, рака антрального отдела, ожога, редко гипертрофии привратника. 7-11 % .всех дуоденальных язв осложняется стенозом. Развитию рубцового стеноза предшествует различной длительности язвенный анамнез.

Симптомы, течение. Выделяют компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную стадии стеноза. При компенсированной стадии выраженных клинических признаков заболевания нет: на фоне обычных симптомов язвенной болезни отмечается чувство тяжести в эпигастрии, учащается изжога, рвота желудочным содержимым с кислым привкусом, рвота приносит значительное облегчение. Рентгенологически-некоторое увеличение размеров желудка, усиление перистальтики, сужение пилородуоденального канала. Замедление эвакуации из желудка до 6-12 ч.

Стадия субкомпенсации: усиливается чувство тяжести и полноты в эпигастрии, отрыжка с неприятным запахом тухлых яиц. Иногда – резкая коликообразная боль в эпигастрии, связанная с усиленной перистальтикой желудка; боль сопровождается переливанием и урчанием в животе. Почти ежедневная рвота, приносящая облегчение. Больные нередко сами вызывают рвоту. Характерны общая слабость, утомляемость, похудение. При осмотре живота может определяться видимая на глаз перистальтика желудка, шум плеска в эпигастрии. Рентгенологически-гастрэктазия, натощак жидкость в желудке, замедление эвакуации с ослаблением перистальтики. Через сутки контраста в желудке нет.

Стадия декомпенсации: чувство распирания в эпигастрии, ежедневная обильная рвота. Рвотные массы содержат зловонные разлагающиеся пищевые остатки. Больные истощены, обезвожены, адинамичны. Жажда, кожа сухая, тургор снижен. Через брюшную стенку видны контуры растянутого желудка, шум плеска в эпигастрии. При рентгенологическом исследовании желудок значительно расширен, содержит большое количество жидкости, перистальтика резко ослаблена. Эвакуация контрастной массы из желудка задержана более чем на 24 ч.

Патофизиология стеноза выходного отдела желудка. В основе – нарушение питания и водно-электролитные нарушения. Следствием нарушений водно-электролитного баланса является уменьшение объема циркулирующей жидкости, сгущение крови, «централизация кровообращения», гипокалиемия, гипохлоремия, метаболический алкалоз. Признаки волемических нарушений: головокружение, обмороки при вставании с постели, тахикардия, снижение АД, бледность и похолодание кожных покровов, снижение диуреза. С гипокалиемией связана динамическая кишечная непроходимость (метеоризм).

В результате волемических расстройств снижается почечный кровоток, снижается диурез, появляется азотемия. В связи с почечной недостаточностью из крови не выводятся продукты обмена, алкалоз переходит в ацидоз. При алкалозе уровень кальция плазмы снижается вследствие присоединения его к альбумину. Снижение уровня ионизированного кальция плазмы изменяет нервно-мышечную возбудимость, развивается гастрогенная тетания («хлорпрйвная тетания» старых авторов). Клинические проявления ее: судороги, тризм, симптом Труссо («рука акушера»), симптом Хвостека.

Гипохлоремический и гипокалиемический алкалоз, сочетающийся с азотемией, при отсутствии правильного лечения может привести к смерти.

Дифференциальны диагноз. Раковый стеноз: очень короткий анамнез, быстрое истощение. При пальпации живота иногда удается прощупать опухоль. Рентгенологически нет гастрэктазии и гиперперистальтики (инфильтрация стенки желудка опухолью), дефект наполнения в антральном отделе. Наиболее информативный метод диагностики – гас-троскопия с биопсией.

При активной язве луковицы двенадцатиперстной кишки отек и периульцерозный инфильтрат могут привести к сужению выходного отдела желудка («функциональный» стеноз). Противоязвенное лечение в течение 2-3 нед приводит к уменьшению отека и инфильтрата с ликвидацией явлений стеноза.

Лечение. Наличие органического пилородуоденального стеноза служит показанием к операции. Предоперационная подготовка должна быть направлена на коррекцию водно-электролитных нарушений. Показано парентеральное питание, промывание желудка ежедневно. Выбор метода операции зависит от стадии стеноза: при компенсированном стенозе можно рекомендовать селективную проксимальную ваготомию с обязательным исследованием во время операции проходимости пилородуоденальной зоны (если через привратник и место сужения проходит толстый желудочный зонд, то необходимости в выполнении дренирующей операции нет). При субкомпенсированном стенозе показана ваготомия с дренирующей желудок операцией. При декомпенсированном стенозе или при сочетании стеноза с язвой желудка показана типичная резекция 2/3 желудка или стволовая ваготомия с антрум-резекцией.

Прогноз благоприятный.

Профилактика – своевременное лечение (в том числе и хирургическое) язвенной болезни.

Интересный факт

Древнее лекарство от заикания – прижигание языка раскаленным железом. – «Обновить»

Если вы ищите информацию о болезни СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА , то вы найдете полное описание это недуга на страницах портала imedica.by. Вы хотите найти информацию с полным описанием болезни СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА от а до я, мы поможем вам это сделать. Давайте рассмотри, что же представляет наша таблица болезней.

Каждой болезни присвоена своя категория, и она относится к определённому разделу медицины. Так же болезни СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА . В таблице болезней вы легко сможете найти схожие недуги и их лечение. Для нас важно было дать вам информацию о этиологии болезни, причине болезни, подробное лечение (вы найдете варианты схем лечения), профилактике болезни, дифференциальной диагностике, патогенезе, профилактике, а так же информацию о прогнозе болезни СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА , ведь знание это лучший способ борьбы с болезнью.

Вся информация проверена практикующими врачами и одобрена многолетним опытом. Информация о патологии СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА предоставлена в легкой форме, которая будет доступна как людям, не разбирающимся в медицине, так и практикующим врачам для расширения кругозора.

Если вы хотите найти информацию о болезни СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА , или найти симптомы СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА , хотите найти способы борьбы с болезнью СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА . Мы поможем вам сделать благодаря подробной таблице болезней сайта imedica.by. Вы победите недуг и сможете найти все о профилактике и узнаете все способы как не заболеть СТЕНОЗ ВЫХОДНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА .

Мы рады, что вы нашли нужную вам информацию (этиология, патогенез, лечение, дифференциальная диагностика, причины, последствия, профилактика и прогноз) и надеемся на ваше скорейшее выздоровление. В справочнике вы найдете еще больше информации, ведь справочник обновляется в зависимости от появления новых схем лечения. В случае возникновения вопросов проконсультируйтесь с врачом.

Источник

Стеноз – это сужение выходного отдела желудка, в результате чего нарушается нормальное продвижение пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку. Обычно сопровождается расширением желудка.

Стеноз может быть врожденным, а может – приобретенной патологией.

Вторичный стеноз развивается вследствие рубцевания язв, локализующихся в области привратника или двенадцатиперстной кишки, доброкачественных или злокачественных опухолей желудка или безоаров (инородных тел – комков из волос или другого случайно проглоченного материала, который не поддаётся перевариванию). Состояния, вызывающие отёк, спазм или воспаление, могут ещё больше сузить выходное отверстие и усилить уже существующий стеноз.

Записаться на консультацию перед операцией

Первая консультация бесплатно!

Симптомы в зависимости от стадии заболевания

Различают следующие стадии заболевания: формирующийся; компенсированный; субкомпенсированный; декомпенсированный.

Для формирующегося стеноза привратника четкой клинической картины нет.

Компенсированный стеноз характеризуется появлением чувства тяжести и переполнения в верхней половине живота. Нередко появляется тошнота после приема пищи. Часто больные вызывают рвоту для облегчения своего состояния.

Субкомпенсированной стеноз проявляется ощущением тяжести и переполнения в подложечной области, иногда сочетается с болью. Отмечается частая отрыжка большим количеством воздуха и желудочным содержимым неприятного вкуса. Рвота становится почти ежедневной. Развивается прогрессирующее похудание, обезвоживание, понижение тургора кожи.

В декомпенсированной стадии стеноза желудок не освобождается от пищи. Рвота становится регулярной и, как правило, содержит остатки пищи, съеденное накануне. Боль приобретает постоянный характер. Общее состояние резко ухудшается, нарастают истощение и обезвоживание, появляются судороги, нарушения электролитного обмена и симптомы азотемии (слабость, головная боль, жажда, зловонный запах изо рта, олигурия и др.). Отмечается западение нижней половины живота и выпячивание подложечной области за счет растянутого желудка.

Диагностика

Для диагностики используются рентгенография и фиброгастроскопия.

Лечение

Лечение хирургическое.

Больным с суб- и декомпенсированным стенозом необходима комплексная предоперационная подготовка, включающая: коррекцию водно-электролитного обмена, белкового состава, волемических нарушений, деятельности сердечно-сосудистой системы; борьбу с атонией желудка: промывание, стимулирующая терапия.

Больных без выраженных нарушений моторики желудка (стадии формирующегося и компенсированного стенозов) могут быть оперированы после сравнительно небольшого (5-7 дней) периода предоперационной подготовки (противоязвенная терапия, декомпрессия желудка).

Операции

Виды оперативных вмешательств зависят от стадии пилородуоденального стеноза. Возможны следующие варианты: гастроэнтеростомия; резекция желудка (при декомпенсированном стенозе из-за значительного угнетения моторной функции – это операция выбора); ваготомия с дренирующими желудок операциями.

Есть вопросы?

Оставьте телефон –

и мы Вам перезвоним

Преимущества Госпитального центра

Индивидуальная схема лечения для каждого пациента

Для каждого пациента в обязательном порядке, ещё на догоспитальном этапе, разрабатывается индивидуальная схема лечения, с учетом всех особенностей организма: возраста, состояния здоровья, анамнеза заболевания и т.д. – данный подход позволяет минимизировать риски как во время операции, так и в послеоперационном периоде, и как следствие, обеспечить максимально быструю реабилитацию при минимальном сроке нахождения в стационаре.

Мультидисциплинарный подход

Медицинский персонал Госпитального центра представляет собой единую команду, составленную из врачей – экспертов разной специализации, что позволяет осуществлять мультидисциплинарный подход. Мы лечим пациента, видя перед собой не список имеющихся у него заболеваний, а человека, проблемы которого взаимосвязаны и взаимообусловлены. Предпринимаемые лечебные меры всегда направлены на общее улучшение здоровья, самочувствия и качества жизни больного, а не исчерпываются устранением симптомов конкретного заболевания.

Оперативное лечение любого уровня сложности

Оперирующие врачи Госпитального центра владеют передовыми и высокотехнологичными способами выполнения операций. Сочетание высокой квалификации врачей и инновационного оборудования позволяет проводить оперативное лечение самого высокого уровня сложности.

Высокотехнологичные, малоинвазивные методы лечения

Основу методологии лечения, проводимого в Госпитальном центре, составляют принципы минимизации рисков для пациента и максимально быстрой реабилитации.

Осуществление подобного подхода возможно только при использовании самых высокотехнологичных методик, современного оборудования и применения последних достижений медицинской науки.

Квалификация врачей в сочетании с современным оборудованием позволяет нам успешно реализовывать данный подход к лечению.

Fast-track хирургия

Fast-track – это комплексная методика, позволяющая свести к минимуму сроки пребывания пациента в стационаре без ущерба качества лечения.

В основе подхода лежит минимизация хирургической травмы, снижение риска послеоперационных осложнений и ускоренное восстановление после хирургических операций, что обеспечивает нашим пациентам минимальное время пребывания в стационаре.

Даже такие сложные операции, как, например, холецистэктомия, благодаря данному подходу требуют пребывания в стационаре не более 3-х дней.

Персональное врачебное наблюдение в послеоперационном периоде

Для полного исключения развития возможных осложнений ранний послеоперационный период все пациенты, независимо от сложности операции, проводят в отделении реанимации под индивидуальным наблюдением врача-реаниматолога.

Перевод пациента в палату осуществляется только при полном отсутствии даже минимально возможных рисков.

Информирование родственников 24/7

Мы максимально открыты и проявляем заботу не только о пациенте, но и его близких. Информация о состоянии здоровья пациентов предоставляется родственникам семь дней в неделю, 24 часа в сутки.

Посещение пациентов так же возможно в любое удобное время.

Высококомфортабельные одно- и двухместные палаты

К услугам пациентов просторные комфортабельные палаты одно- и двухместного размещения, оборудованные всем необходимым для отдыха и восстановления.

В детском отделении наши маленькие пациенты размещаются совместно с родителями.

Налоговый вычет

Согласно налоговому законодательству РФ каждый пациент имеет право на компенсацию до 13% от суммы, потраченной им на свое лечение, а так же лечение близких родственников.

Наши специалисты подготовят для вас пакет документов для налоговой инспекции на возврат 13% от суммы расходов на лечение, а так же дадут рекомендации по различным способам взаимодействия с налоговой инспекцией.

Москва, улица Бакунинская, дом 1-3

Ближайшая станция метро: Бауманская

Источник

Пилоростеноз – рубцовый стеноз привратника преимущественно язвенного генеза, из-за которого нарушается продвижение химуса в кишечник, страдает нутритивный статус, водно-электролитный баланс и гомеостаз организма. Симптоматика характеризуется рвотой и выраженным обезвоживанием, исхуданием, болями и чувством переполнения в желудке, диспепсическими явлениями. Для постановки диагноза используются клинический и биохимический анализы крови, гастрография, ЭГДС, УЗИ, ЭКГ. Лечение включает консервативные (декомпрессия желудка, интестинальное и парентеральное питание, противоязвенная терапия) и хирургические мероприятия.

Общие сведения

Пилоростеноз – органическое сужение выходного отдела желудка, формирующееся при осложненном течении язвенной болезни желудка, реже – при новообразованиях желудка. Данное патологическое состояние развивается не более чем у 15% пациентов с язвенным поражением желудка и ДПК. Среди всех осложнений ЯБЖ пилоростеноз занимает около одной трети случаев. Не менее 20% пациентов с этой патологией – мужчины. Развивается заболевание в трудоспособном и пожилом возрасте. В последние годы уровень заболеваемости стенозом пилорического отдела желудка снижается, что связано с разработкой более эффективных методов противоязвенного лечения (ингибиторы протонной помпы, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов). Особенно актуальна данная клиническая проблема для специалистов в области гастроэнтерологии и хирургии. Врожденный пилоростеноз является предметом изучения педиатрии и рассмотрен в соответствующем разделе сайта.

Пилоростеноз

Причины пилоростеноза

Наиболее частой причиной пилоростеноза является рецидивирующая язва желудка. Повторяющийся воспалительный процесс с изъязвлением, особенно не подвергающийся лечению, сначала приводит к отеку и спазму стенок желудка, а затем к формированию рубцовых стриктур и замедлению пассажа пищи из желудка в начальные отделы тонкой кишки. В результате этого желудок переполняется пищеварительными соками и пищевыми массами, что компенсируется усилением мышечных сокращений его стенок и гиперплазией миоцитов. Постепенно развивается гипертрофия и стеноз пилорического отдела – органическая патология, характеризующаяся сужением пилоруса и замедлением опорожнения желудка. Чаще всего к такому исходу приводит каллезная либо пенетрирующая язва желудка, реже – рубцующаяся язва.

Однако компенсаторные механизмы при пилоростенозе быстро истощаются, в связи с чем вскоре желудок значительно перерастягивается и увеличивается в размерах, его перистальтика ослабевает, застойные явления усугубляются. Возникает рвота съеденной накануне пищей, ведущая к потере большого количества жидкости и электролитов, питательных веществ. При декомпенсации пилоростеноза у пациента отмечается тяжелейший метаболический алкалоз (обусловленный потерей ионов хлора), водно-электролитный дисбаланс, нарушение обмена протеинов. Потери калия ведут к слабости всех мышц, однако основное значение имеет паралич диафрагмы и миокарда, что оканчивается остановкой дыхания и сердечной деятельности. Гипокальциемия знаменуется развитием судорог.

К более редким причинам формирования пилоростеноза относят кровоточащую и прободную язву желудка либо двенадцатиперстной кишки (для них характерен послеоперационный пилоростеноз), рак желудка и другие опухоли этой локализации.

Симптомы пилоростеноза

К характерным клиническим признакам пилоростеноза относят рвоту съеденной накануне (иногда за несколько суток до этого) пищей, шум плеска на голодный желудок (что говорит о застойных явлениях), видимую через переднюю брюшную стенку перистальтику в эпигастрии. Выраженность клинических признаков зависит от стадии заболевания (компенсированная, субкомпенсированная либо декомпенсированная).

На фоне компенсированного пилоростеноза отмечается незначительное сужение выходного отдела желудка, что сопровождается умеренным усилением его сократительной способности. К привычным симптомам язвенной болезни присоединяются чувство переполнения и тяжести в желудке, отрыжка кислотой и изжога, рвота съеденной пищей с примесью кислоты, приносящая больному облегчение. В рвотных массах визуализируется пища, принятая незадолго до приступа. Потери веса не наблюдается либо она незначительная.

При переходе пилоростеноза в стадию субкомпенсации состояние пациентов ухудшается, они отмечают быстрое исхудание и усиление выраженности симптомов. Появляются жалобы на сильные боли и чувство значительной тяжести в эпигастрии, отрыжку тухлым, рвоту практически после каждого приема еды (иногда пищей, принятой много часов назад). Так как после рвоты наступает выраженное улучшение общего состояния, некоторые пациенты вызывают ее искусственно. Сразу после приема пищи перистальтика желудка усиливается, что приводит к появлению желудочных колик, урчания в животе, поноса. Также больные жалуются на постоянную слабость, усталость, сонливость, которые связаны с нарушением нутритивного статуса.

В стадии декомпенсации на первое место выходят симптомы пилоростеноза, маскируя признаки язвенной болезни, которые превалировали до этого. Пациенты кахектичны, очень ослаблены. Боли в желудке становятся не такими интенсивными, однако практически постоянно беспокоит отрыжка тухлым, многократная обильная рвота пищей, съеденной несколько дней назад. Потеря жидкости с рвотными массами приводит к выраженному обезвоживанию, которое проявляется жаждой и снижением темпа диуреза, сухостью кожи и слизистых. Для этой стадии характерна неустойчивость стула – поносы сменяются запорами. Переполненный желудок виден через переднюю стенку живота, регистрируются его судорожные неэффективные сокращения, над эпигастральной областью постоянно выслушивается шум плеска. На этой стадии пилоростеноза обычно наступают необратимые дистрофические изменения в стенке желудка, поэтому восстановить его моторно-эвакуаторную функцию чаще всего уже невозможно.

Диагностика пилоростеноза

Всем пациентам, входящим в группу риска по формированию пилоростеноза (наличие язвы пилоро-дуоденальной локализации, ушивание перфорации желудка в анамнезе, частые рецидивы язвенных дефектов, мужской пол), следует незамедлительно обратиться к гастроэнтерологу при появлении первых признаков нарушения моторной и эвакуаторной функции желудка.

Одним из наиболее простых и доступных методов диагностики моторно-эвакуаторной дисфункции желудка является УЗИ. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволит визуализировать переполненный желудок, иногда – гипертрофированный мышечный слой в пилорическом отделе. Однако для установления степени тяжести и стадии заболевания нужны более точные методики, такие как гастрография и ЭГДС.

В стадии компенсации пилоростеноза при рентгенографии желудка определяется незначительное увеличение размеров полости желудка, активация его перистальтики. Возможна визуализация рубцово-язвенного стеноза пилоруса. Выведение контраста в кишечник задерживается не более чем на 12 часов. При проведении ЭГДС стеноз привратниковой зоны четко виден, в этой области возможно сужение просвета желудка до 0,5 см. Перистальтика желудка усилена, слизистая оболочка гипертрофирована.

О субкомпенсированной стадии пилоростеноза говорят следующие рентгенологические признаки: значительное увеличение полости желудка, наличие в нем содержимого даже натощак, снижение сократительной способности. На снимках видны три слоя – контрастное вещество, воздух и слизь. Опорожнение желудка занимает от 12 часов до суток. При проведении фиброгастроскопии также отмечается расширение полости желудка в сочетании с сужением пилорического отдела до 0,3 см.

Декомпенсация пилоростеноза на гастрографии проявляется значительным перерастяжением желудка, очень вялой его перистальтикой, выраженным стенозом выходных отделов. Полной эвакуации контрастного вещества не происходит даже через сутки. Эндоскопическая картина дополняется признаками атрофии слизистой оболочки.

Электрогастрография выявляет снижение сократительной способности желудка различной степени выраженности (от редких пиков активности в стадии компенсации до практически полного отсутствия моторной функции при декомпенсации пилоростеноза).

Всем пациентам с пилоростенозом требуется проведение анализа крови на уровень гемоглобина и гематокрита, электролитов и ионов, азотистых шлаков. Обязательно оценивается кислотно-основное состояние крови. Если у больного выявлена гипокалиемия – необходимо проведение ЭКГ для своевременного обнаружения нарушений сердечного ритма.

Лечение пилоростеноза

Лечение пилоростеноза осуществляется в условиях стационара и требует обязательного проведения оперативного вмешательства (желательно на ранних этапах заболевания, когда возможно полное восстановление моторной функции желудка). Консервативные мероприятия используются исключительно в целях предоперационной подготовки.

Сразу после поступления пациента в отделение осуществляется постановка гастрального зонда и эвакуация застойного содержимого желудка (так называемая декомпрессия желудка). Рекомендуется проведение зонда за уровень стеноза с последующим дробным введением пищи в тонкую кишку. Если это сделать невозможно (обычно на стадии декомпенсации критический пилоростеноз на дает возможности провести зонд в кишечник), рекомендуется перевод на полное внутривенное питание.

Медикаментозное лечение включает в себя противоязвенную терапию (ингибиторы протонной помпы, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов и др.), коррекцию водного баланса и уровня электролитов, кислотно-основного состояния крови, нутритивного статуса пациента (парентеральное питание). Для нормализации перистальтики желудка используют прокинетики (их назначение оправдано на стадии компенсации пилоростеноза и в послеоперационном лечении).

Хирургическое лечение пилоростеноза направлено на устранение стенотической деформации желудка и восстановление его нормального функционирования. С этой целью проводят стволовую ваготомию с наложением гастроэнтероанастомоза; эндоскопическую ваготомию и пилоропластику; стволовую ваготомию с гастрэктомией антрального отдела желудка; гемигастрэктомию; гастроэнтеростомию. Выбор вида оперативного вмешательства зависит от стадии пилоростеноза и общего состояния пациента.

Прогноз при раннем начале лечения пилоростеноза обычно благоприятный. Возможность летального исхода ассоциируется с декомпенсированной стадией заболевания, общим истощением, пожилым возрастом. Единственным методом профилактики пилоростеноза у взрослых является раннее выявление и лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Источник