Что расщепляется в желудке и до чего

- 6 Января, 2020

- Гастроэнтерология

- Aetner Aetner

Минеральные вещества, белки, углеводы, жиры, вода и витамины – вот главные источники энергии, необходимые для жизнедеятельности организма, поступающие с продуктами питания. Жизнедеятельность заключается в обеспечении обмена веществ, поддержании оптимальной температуры тела, работоспособности органов и мышц в течение суток. Усвоение питательных веществ в организме происходит благодаря процессу пищеварения.

Питание как основа жизнедеятельности

Пищеварение включает в себя механическую (измельчение) и химическую переработку. Измельчение происходит, в первую очередь, в ротовой полости. Более сложный процесс – химическое расщепление (гидролиз). Начинаясь во рту, он проходит далее в желудке и кишечнике. Далее мы рассмотрим этот процесс подробнее.

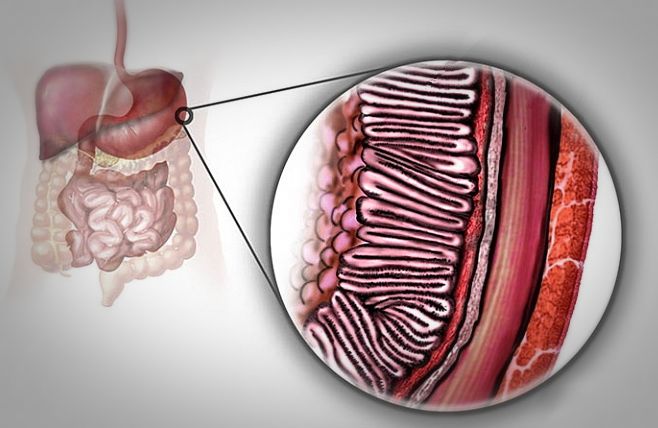

После обработки во рту, пища формируется в пищевой комок и, через гортань и пищевод, переходит к следующему этапу «пищеварительного конвейера» – в желудок. Питательные вещества, образующиеся в результате химического расщепления, проникают сквозь внутреннюю оболочку кишечника (чрез верхушечную часть клеток, покрывающих кишечник изнутри). Далее они поступают в кровь, лимфу и, пройдя через воротную вену печени, доставляются во все клетки тела.

Типы пищеварения

Рассмотрим виды пищеварения относительно происхождения ферментов гидролиза:

- собственное пищеварение — происходит при участии ферментов, образующихся в организме;

- симбионтное — происходит с участием ферментов микрофлоры, обитающей в ЖКТ;

- аутолитическое — при участии ферментов, которые поступают с пищей.

У взрослых людей основную роль играет собственное пищеварение. А у новорожденных – аутолитическое, происходящее за счет тех ферментов, которые поступают с материнским молоком.

В зависимости от места, где проходит гидролиз:

- внутриклеточное

- внеклеточное: полостное и контактное пристеночное.

Полостное пищеварение осуществляется во многих отделах ЖКТ с различной интенсивностью. Железы пищеварительной системы вырабатывают соки: ротовая полость – слюну, желудок – водный раствор соляной кислоты, печень – желчь, и так далее. Замечено, что кислотность перевариваемой пищи зависит от ее расстояния до стенок желудка.

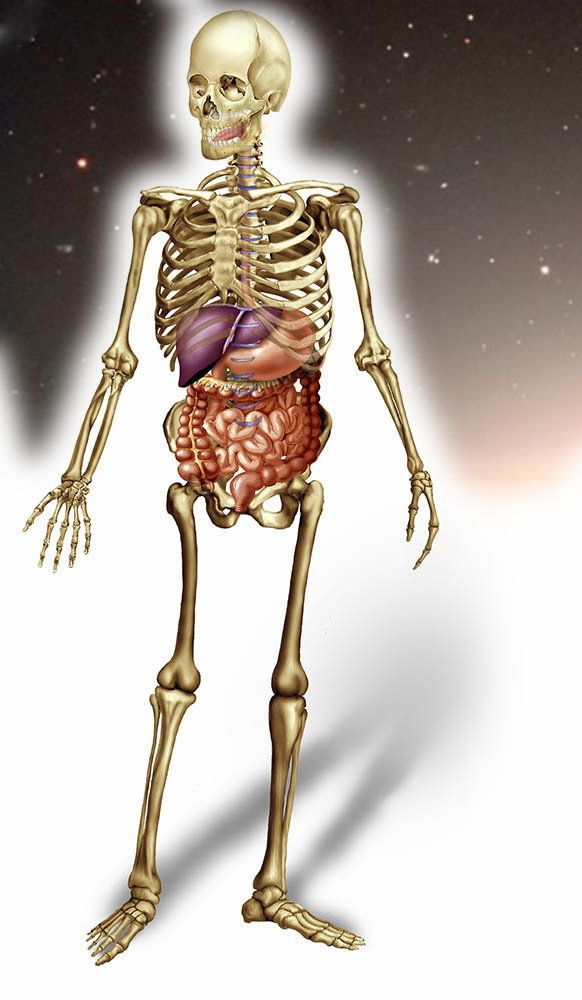

Строение желудка и его положение в организме

Желудок расположен под диафрагмой и ребрами с левой стороны, перед двенадцатиперстной кишкой, являясь уширенным отделом пищевой трубы в виде чулка (рога) с массивной мышечной оболочкой снаружи и слизистой оболочкой внутри.

Слизистая оболочка содержит железы. Железы желудка располагаются в глубинах слизистой оболочки. Они многоклеточные, простые, трубчатые, иногда разветвляются. Выделяют такие виды желез: собственные, пилорические, кардиальные. Собственных желез больше, располагаются они в теле и на дне желудка. Состоят они из главных, обкладочных и добавочных клеток. Железы являются источниками слизи, ферментов и соляной кислоты.

С пищеводом желудок сообщается кардиальным отверстием, а с двенадцатиперстной кишкой через специальный клапан – привратник.

Величина желудка зависит от его наполнения, от телосложения человека, а также от качества той пищи, что расщепляется в желудке. Наполненный до середины желудок достигает 24 – 26 см, а пустой – 18-20 см. Желудок взрослого человека может вместить около трех литров жидкости.

В желудке различают вход в кардиальную, прилегающую часть. Верх желудка именуют сводом, место перехода в двенадцатиперстную кишку – привратником (пилорус), а прилегающую часть называют пилорической. Также в желудке есть две поверхности (передняя и задняя) и два неровных края: верхний и нижний. Основная часть желудка называется телом. Тело и пилорическую часть разделяет сфинктер.

Слизистая оболочка является компонентом стенки желудка, и включает в себя следующие компоненты: подслизистая основа, мышечная оболочка, серозная оболочка. Слизистую оболочку желудка покрывает однослойный цилиндрический эпителий, образуя много разнонаправленных складок: продольные, поперечные и косые.

Там, где желудок встречается с двенадцатиперстной кишкой, есть кольцеобразная складка–заслонка (пилорус). Складка эта, при сокращении сфинктера (привратника), разделяет желудок и кишки. На слизистой оболочке есть маленькие возвышенности – желудочные поля, на поверхности которых – углубления (желудочные ямки). Эти углубления – устья для желудочного сока, выделяемого железами для обработки пищи. Глубже слизистой оболочки залегает развитая подслизистая основа, обладающая густыми сосудистыми и нервными сплетениями.

О том, что же происходит в желудке и что в нем расщепляется рассматривается далее.

Процессы, происходящие в желудке

Часто спрашивают,в желудке что расщепляется? Желудок – это емкость, в которой съеденная пища перемешивается и переваривается желудочным соком. Таким образом, в желудке, полости, расщепляются питательные вещества.

Опустошенный желудок принимает свои первоначальные размеры. Желудочный сок прекращает свою секрецию, и его остатки превращаются из кислоты в нейтральную жидкость.

Желудок осуществляет следующие функции: секреторная, моторная, всасывательная, экскреторная (выделение веществ), инкреторная (образование гормонов гастрина и гистамина), гомеостатическая (регуляция кислотности рН). Кроме того, желудок участвует в гемопоэзе (выработка внутреннего фактора Касла – белка, необходимого для всасывания витамина В12). Но дает ли это полное понимание того, в желудке что расщепляется? Продолжим искать ответ в следующем разделе.

Пищеварение в желудке

В желудок попадает много пищи, где она пребывает 5 – 10 часов. Время нахождения там пищи меняется в зависимости от того, богата ли она белками, углеводами или жирами. Усвоение питательного состава в желудке весьма невелико. Сквозь его слизистую оболочку проникают лишь некоторые моносахариды, аминокислоты, вода и минеральные вещества. Механическая обработка пищи осуществляется благодаря моторной функции желудка, а химическая – особыми ферментами. Мелкие, смоченные слюной и соком желудка пищевые массы составляют химус – жидкую или полужидкую взвесь. Вот мы и разобрались с тем, в желудке что расщепляется. Теперь рассмотрим, как это происходит.

Моторная функция желудка

Наполненный желудок похож на мешок, одной стороной переходящий в конус. Гладкой мускулатуре желудочных стенок присущи автоматические спонтанные движения. Механические и химические раздражители вынуждают желудок двигаться. Мышцы его очень пластичны и напрягаются растягиваясь. Пища сильно сжимается мышцами и собираются на дне. Вода стекает на дно желудка при любой его заполнености. Перемешиваясь, пищевой комок пропитывается пищеварительным соком и движется к выходу. Наполняясь пищей, желудок сокращается от начала до середины, и далее к привратнику.

Полному желудку присуща такая подвижность:

(1) перестальтика;

(2) движения пилорической части и терминального участка мышц;

(3) сокращение объема тела и нижней части желудка.

Дно расслабляется, благодаря чему увеличивается объем желудка без возрастания давления в нем (“рецептивное расслабление”). Длительное сокращение (пищеварение) сменяется активным расслаблением. Без пищи желудок спадается и полости не образует. Периодические сокращения начинаются после периода покоя через час-полтора, и длятся пол часа – час, это называется голодной периодической деятельностью.

Волны перестальтики начинаются в течение примерно часа по завершении приема пищи, рядом с кардиальным водителем ритма. Скорость волн – 1 см/с, продолжительность – 1,5 с, охват – 1-2 см стенки желудка. В пилорическом отделе волна длится 4-6 в минуту и ускоряется до 3-4 см/с.

Если принимать пищу в спокойный период, то сокращаться желудок начинает сразу, а если поесть в голодную фазу, то сокращения возникнут позже, через три – десять минут. Сначала поднимаются слабые волны, начинающие смешивать пищу с пищеварительным соком и перемещать маленькими порциями. Тем временем в пищевом комке продолжает происходить переваривание углеводных соединений слюной.

Слабые сокращения становятся сильнее, от чего пища перемешивается и перемещается активнее. При этом пища движется не слишком быстро – волна перемещений отбрасывает ее обратно, делая возможной качественное перемешивание с пищеварительным соком. Перемешанная пища движется к дальнему отделу, вымещая пищевой комок из глубины. В антральном отделе волна спадает и возникает тоническое напряжение.

Из пилорического отдела, посредством пропульсивных сокращений, пищевой комок перемещается к двенадцатиперстной кишке. Частота пропульсивных волн – шесть- семь в минуту. Они не всегда совпадают с перистальтическими. В процессе переваривания пищи продольная и циркулярная мускулатуры двигаются совместно, не отличаясь по форме и частоте.

Желудочная слизь и ее место в процессе пищеварения

Все клетки слизистой оболочки желудка вырабатывают обязательный компонент – желудочную слизь(муцин). Больше всех в этом деле выделяются мукоциты – добавочные клетки. Помогает им в этом поверхностный эпителий. Муцин, выходя через верхушечную мембрану, создает слой слизи, покрывающий желудок и оберегающий его от угрожающих извне сил. Там же образуется бикарбонат. Взаимодействие соляной кислоты и пептидов угрожают слизистой оболочке аутолизом, но ее защищает мукозо-бикарбонатный барьер, образующийся благодаря взаимодействию муцина и бикарбоната.

Когда рН ниже 5,0, слизь теряет свою вязкость и сходит со слизистой оболочки, образуя в желудочном соке комочки, похожие на хлопья. Ионы водорода и протеиназы удаляются вместе с этой слизью. Так осуществляется защита слизистой оболочки и активируется пищеварение в желудке. Входящие в состав слизи миаломуцины защищают от вирусов и принимают участие в образовании НС1. Париетальные клетки вырабатывает гликопротеины, необходимые для усвоения витамина В и предотвращения железодефицитной анемии.

Далее мы рассмотрим, какие ферменты в желудке и как расщепляются вещества в нем.

Ферменты желудочного сока

Пищеварительный сок желудка имеет бактерицидные свойства. В чистом виде он бесцветен, и ему свойственна кислая pH реакция, которую обуславливает соляная кислота.

Благодаря ферменту протеаза желудочный сок расщепляет белки, а с помощью липазы – жиры расщепляются в желудке соком. Следует указать главный ферментативный процесс желудка – первичный гидролиз белков, в ходе которого образуются альбумозы, пептины и небольшое количество аминокислот. Желудочный сок проявляет протеолитическую активность в большом диапазоне рН, оптимум действия которого варьируется в пределах 1,5-2,0 и 3,2-4,0.

Желудочный сок имеет семь видов пепсинов, благодаря которым в желудке человека расщепляются полезные вещества.

Пепсины образуются пепсиногенами клеток желудочных желез, и в желудке пепсиноген активируется. И тогда в желудке начинают расщепляться белки. При достаточной активности среды пепсин разрушает белки, разрывая их связи, созданные фениламином, тирозином, триптофаном и другими аминокислотами. Таким образом молекула белка расщепляется на пептоны, протеазы и пептиды. Благодаря пепсину «желатиназа» происходит гидролиз основных белковых веществ, а главное – коллагена, основы соединительной ткани. Поэтому белки начинают расщепляться в желудке. Пепсинов нет в антральном отделе, а гастриксин есть во всех отделах желудка.

Итак, теперь понятно, какие вещества расщепляются в желудке.

Иннервация желудка

От двух отделов нервной системы, симпатического и парасимпатического, к желудку тянутся аферентные нервы. Парасимпатические нервы – в составе блуждающего нерва. Симпатические постганглионарные волокна составляют симпатические нервы.

Выделение пищеварительного сока в желудке состоит из этапов: сложнорефлекторная, и желудочная с кишечной, объединенные в нейрогуморальную.

Сложнорефлекторный этап проходит по схеме условных и безусловных рефлексов.

При виде вкусной и красивой еды, при ощущении ее запаха – в желудке начинается выделение сока, который готовит желудок к пищеварению. Этот сок выделяется условно-рефлекторно. И. П. Павлов называл его запальным, или «аппетитным».

Когда в полость рта и глотки поступает пища – секреция желез рефлекторно возбуждается, это безусловный рефлекс. Нервный импульс бежит по чувствительным нервным волокнам из полости рта в продолговатый мозг, оттуда, через центральные парасимпатические нейроны и эфферентные волокна блуждающего нерва, к железам желудка. Слизистая желудка испытывает давление, это раздражает механорецепторы и они сообщают об этом центральной нервной системе. Нервная система, через блуждающий нерв, дает железам указание действовать, вырабатывать секрет.

В желудочной фазе секреция обусловлена как рефлекторным механизмом, так и химически, влияя через кровь. Механическое раздражение пищей в области привратника ведет к образованию сперва неактивного вещества прогастрина, а затем активного – гастрина, который переносится кровью к железам и стимулирует их активность.

Гастрину помогает гистамин, выделяемый в слизистой оболочке. Гистамин стимулирует обкладочные клетки, секретирующие соляную кислоту.

Переваренная пища попадает в кишечник и начинается кишечная фаза, когда в кровь начинают всасываться вещества, также возбуждающие железы желудка гуморально. В третьей фазе железы возбуждаются с помощью гормона энтерогастрин. Вторая и третья фаза могут длиться около 4-6 часов, смотря какая пища присутствует.

Влияние различной пищи на секрецию желудка

Разная пища по-разному влияет на секреторную активность желудка, в зависимости от качества, количества и режима питания. Отличный пример – описанные И. П. Павловым реакции выделения желудочного сока в ответ на поступление пищи с большим содержанием углеводов (хлеба), белков (мяса), жиров (молока).

Самую активную секрецию вызывает белковая пища. После приема мяса, пик выработки желудочного сока происходит на втором часе. Постоянное употребление мяса усиливает желудочную секрецию, повышает кислотность в ответ на любую пищу.

Самый слабый возбудитель секреции – насыщенная углеводами пища (хлеб). Самая сильная реакция на прием хлеба развивается на первом часе, после чего резко снижается и держится на низком уровне достаточно долго. На углеводной диете снижается кислотность.

Жиры молока действуют в два этапа: тормозной и возбуждающий. В этой связи самая сильная реакция развивается долго – лишь к третьему часу. Усиление активности сока происходит на возбуждающем этапе. Сила сока при этом ниже, чем при питании мясом, и выше, чем при питании углеводами.

Чем больше пищи в желудке, тем сильнее его активность. Перед переходом пищевого комка в двенадцатиперстную кишку активность желудочных желез снижается.

Прочие факторы

Большое влияние на секрецию оказывают психическое настроение и стрессы. Например, раздражение и ярость усиливают выделение, а страх, тоска и депрессия – ослабляют.

Выделение желудочного сока возможно и в промежутках между едой. Этому могут способствовать такие раздражители, как обстоятельства, в которых принимается пища, заглатывание слюны, поступление пищеварительных соков.

Существуют факторы, вызывающие спонтанную секрецию желудка. Ими могут быть абсцессы, ожоги. Также спонтанная секреция возникает у хирургических пациентов после операции в связи с усилением выработки гистамина из продуктов распада тканей и высвобождением их из тканей. В кровяном русле гистамин достигает желез желудка, вызывая их активность.

Источник

Путь, который пища проделывает от входа в организм до выхода, длинный и извилистый. Чтобы человек получал все необходимые питательные вещества, внутри него неустанно работает завод по переработке под названием «Желудочно-кишечный тракт». Помните расхожую фразу: «Незаменимых не бывает»? Так вот этот не про пищеварительную систему. Здесь важен каждый элемент, и ни одному нет альтернативы. В этой статье мы рассказываем, как трудятся органы ЖКТ, чтобы еда из вашей тарелки превращалась в «молекулы жизни».

КАКИМ БЫВАЕТ ПИЩЕВАРЕНИЕ

Пищеварение – это процесс превращения больших молекул пищи в маленькие водорастворимые молекулы, способные попасть в кровь и транспортироваться с ней к различным органам. Так, углеводы становятся глюкозой, белки – аминокислотами, а жиры – жирными кислотами и глицерином.

Пищеварение делится на:

- механическое – когда пища физически разбивается на мелкие части (во время пережевывания);

- химическое – когда пища перерабатывается кислотами и ферментами.

По мере продвижения по желудочно-кишечному тракту еда «сталкивается» с полыми и плотными органами. Полые – это рот, пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, задний проход. Твёрдые органы – это поджелудочная железа, печень и желчный пузырь (они замешивают в пищевой комок различные вещества, работают как химическая лаборатория).

ДОЛГАЯ ДОРОГА ПО ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМУ ТРАКТУ

Длина желудочно-кишечного тракта взрослого человека составляет около восьми метров. Каждый кусочек пищи, который вы съедаете, «от» и «до» проходит этот долгий путь. А начинается пищеварение ещё до того, как вы успели положить еду в свой рот.

Рот

Запах или даже мысль о еде включает слюнные железы. Как только пища оказывается во рту, она увлажняется слюной – это первый этап химического пищеварения. В свою очередь, зубы и язык запускают процесс механического пищеварения.

Человеческая слюна на 98,5% состоит из воды, а также содержит муцин (формирует и склеивает пищевой комок), лизоцим (бактерицидный агент), ферменты амилазу и мальтазу, расщепляющие углеводы.

Когда вы закончите пережёвывать еду, она станет маленьким круглым шариком – болюсом. Болюс при помощи перистальтики пройдёт через глотку, верхний пищеводный сфинктер, пищевод и окажется в желудке.

Перистальтика — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов (пищевода, желудка, кишечника и др.), способствующее продвижению их содержимого к выходным отверстиям.

Желудок

В желудке болюс подвергнется обработке желудочным соком, который состоит из двух основных компонентов:

- соляной кислоты – она убивает патогены, попавшие в организм вместе с пищей, и готовит болюс к перевариванию в кишечнике;

- пепсина – фермента, расщепляющего белки.

И соляная кислота, и пепсин могут повредить слизистую оболочку, поэтому природа защитила её плотным слоем слизи.

Перистальтика работает и в желудке: она помогает смешивать пищу с желудочным соком. Совсем немного соединений из пищи попадает в кровь на этом этапе пищеварения. Исключения – вода, алкоголь и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Если говорить о спиртном и НПВП, то исключение досадное, потому что они оказывают на желудок повреждающее воздействие.

В желудке пища проводит в среднем один-два часа. Можно сказать, что желудок дожёвывает еду. При переходе в кишечник она представляет собой густую пасту, которую называют химусом.

Тонкая кишка

Двенадцатиперстная кишка – это первый отдел тонкой кишки. Здесь химус смешивается с ферментами, желчью и кишечным соком:

- желчь – вырабатывается печенью, помогает расщеплять жиры и накапливается в желчном пузыре;

- панкреатический сок – содержит коктейль из ферментов, в том числе трипсиногена, эластазы и амилазы;

- кишечный сок – эта жидкость активирует некоторые ферменты в соке поджелудочной железы. Он также содержит другие ферменты, слизь и гормоны.

Продвигаясь по двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишке, химус постепенно разрушается и питательные вещества всасываются в кровь.

У людей основная часть питательных веществ всасывается в тонкой кишке.

Толстая кишка

В толстой кишке происходит всасывание остатков воды, солей и питательных веществ из химуса. В результате он обезвоживается и превращается в каловые массы. В толстой кишке, в отличие от стерильного желудка, существует огромное количество бактерий. Они утилизируют оставшиеся неусвоенными компоненты. В результате процессов микробного гниения выделяются органические кислоты, углекислый газ, метан, сероводород, токсичные вещества – за их обезвреживание отвечает печень.

Ещё одна ключевая функция толстой кишки – она проталкивает каловые массы в направлении анального отверстия. Причём для этого ей нужно сделать всего 3-4 сокращения в день.

Прямая кишка

Прямая кишка действительно почти прямая, в отличие от тонкой и толстой (хотя сама по сути является завершающим отделом толстой кишки). Это нужно для того, чтобы фекалии могли беспрепятственно покидать организм.

В прямой кишке пищеварительный процесс завершается: происходит окончательное формирование каловых масс и их подготовка к эвакуации из организма. Заканчивается прямая кишка анальным отверстием.

Несмотря на то, что весь кишечник активно всасывает воду их химуса, фекалии на 65-80% состоят из воды. Количество кала за сутки в среднем варьируется от 200 гр (если в питании преобладают животные белки) до 500 гр (если в рационе много овощей и фруктов).

Сухая часть кала наполовину состоит из бактерий, наполовину – из выделений толстой кишки, клеточных остатков из ЖКТ и небольшого количества непереваренной пищи (в основном это клетчатка).

Источник