Что является границей между желудком и двенадцатиперстной кишкой

Желудок расположен в левой половине верхнего этажа брюшной полости, и лишь выходной отдел его располагается правее срединной плоскости тела. На переднюю брюшную стенку он проецируется в области левого подреберья и эпигастральной области. В желудке различают кардиальную часть (кардию), дно, тело, антральный отдел и пилорический канал. Привратник является границей между желудком и двенадцатиперстной кишкой.

Двенадцатиперстная кишка огибает головку поджелудочной железы. У связки Трейтца образует двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб. Длина двенадцатиперстной кишки равна 25— 30 см. В ней различают верхнюю горизонтальную, нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую части. На заднемедиальной стенке нисходящей части расположен большой сосочек двенадцатиперстной кишки — место впадения в кишку общего желчного протока и протока поджелудочной железы.

Двенадцатиперстная кишка огибает головку поджелудочной железы. У связки Трейтца образует двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб. Длина двенадцатиперстной кишки равна 25— 30 см. В ней различают верхнюю горизонтальную, нисходящую, нижнюю горизонтальную и восходящую части. На заднемедиальной стенке нисходящей части расположен большой сосочек двенадцатиперстной кишки — место впадения в кишку общего желчного протока и протока поджелудочной железы.

Кровоснабжение (рис. 11.1). Артериальное кровоснабжение желудок и двенадцатиперстная кишка получают из ветвей чревного ствола. Сосуды желудка, анастомозируя друг с другом и с ветвями верхней брыжеечной артерии, образуют разветвленную сеть внутристеночных сосудов, что затрудняет самопроизвольную остановку кровотечения. Вены соответствуют расположению артерий. Они являются притоками воротной вены. Венозное сплетение в подслизистом слое кардии соединяет систему воротной вены с нижней полой веной, образуя естественный портокавальный анастомоз. Иногда варикозно-расширенные вены этого сплетения (при портальной гипертензии) могут стать источником кровотечений.

Лимфоотток происходит по лимфатическим путям, сопровождающим сосуды желудка.

Иннервация желудка осуществляется ветвями блуждающего и симпатического нервов, образующих интрамуральные нервные сплетения в подслизистом, межмышечном и подсерозном слоях. Блуждающие нервы (рис. 11.2) в виде переднего (левого) и заднего (правого) стволов проходят вдоль пищевода, образуют 3—6 менее крупных стволов на уровне абдоминального отдела пищевода и кардии, а затем образуют ветви вблизи желудка. На этом уровне передний (левый) ствол отдает печеночную ветвь, а от правого (заднего) отходит чревная ветвь к чревному узлу. Далее оба ствола переходят в переднюю и заднюю желудочные ветви Латарже, от которых отходят мелкие ветви, идущие вместе с сосудами к малой кривизне желудка. Иногда от заднего ствола блуждающего нерва отходит небольшая ветвь, которая идет позади пищевода и кардии к углу Гиса — это так называемый криминальный нерв Грасси. Если во время ваготомии эта ветвь не будет замечена и останется непересеченной, то ваготомия окажется неполной, что создаст предпосылки к рецидиву язвы.

Иннервация желудка осуществляется ветвями блуждающего и симпатического нервов, образующих интрамуральные нервные сплетения в подслизистом, межмышечном и подсерозном слоях. Блуждающие нервы (рис. 11.2) в виде переднего (левого) и заднего (правого) стволов проходят вдоль пищевода, образуют 3—6 менее крупных стволов на уровне абдоминального отдела пищевода и кардии, а затем образуют ветви вблизи желудка. На этом уровне передний (левый) ствол отдает печеночную ветвь, а от правого (заднего) отходит чревная ветвь к чревному узлу. Далее оба ствола переходят в переднюю и заднюю желудочные ветви Латарже, от которых отходят мелкие ветви, идущие вместе с сосудами к малой кривизне желудка. Иногда от заднего ствола блуждающего нерва отходит небольшая ветвь, которая идет позади пищевода и кардии к углу Гиса — это так называемый криминальный нерв Грасси. Если во время ваготомии эта ветвь не будет замечена и останется непересеченной, то ваготомия окажется неполной, что создаст предпосылки к рецидиву язвы.

Функция слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Во всех отделах желудка поверхность слизистой оболочки выстлана однослойным цилиндрическим эпителием, клетки которого выделяют “видимую слизь” — тягучую жидкость желеобразной консистенции, состоящую из неперемешивающегося слоя слизи, бикарбонатов, фосфолипидов и воды. Этот гель в виде пленки плотно покрывает всю поверхность слизистой оболочки, облегчает прохождение пищи, защищает слизистую оболочку от механических и химических повреждений и самопереваривания желудочным соком. Поверхностные клетки слизистой оболочки вместе со слизисто-бикарбонатным гелем создают физико-химический защитный барьер, препятствующий обратной диффузии катионов водорода из полости желудка и поддерживающий нейтральный рН у клеточной поверхности (рис. 11.3).

Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки вырабатывает в 2 раза больше бикарбонатов, чем слизистая оболочка желудка. В поддержании устойчивости слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки к повреждающим факторам важную роль играют: способность клеток к репарации, хорошее состояние микроциркуляции и секреция химических медиаторов защиты (простаглан-дины, эпидермальный и трансформирующий факторы роста).

В слизистой оболочке желудка различают три железистые зоны (рис. 11.4).

1. Зона кардиальных желез, выделяющих слизь.

1. Зона кардиальных желез, выделяющих слизь.

2. Зона фундальных (главных) желез, содержащих четыре вида клеток: главные (выделяют пепсиногены); париетальные, или обкла-дочные (на их мембране имеются рецепторы

для гистамина, ацетилхолина, гастрина; выделяют соляную кислоту — HCl); добавочные, или промежуточные (выделяют растворимую слизь, обладающую буферными свойствами); недифференцированные клетки являются исходными для всех остальных клеток слизистой оболочки. Общая площадь фундальных желез около 3,5 м2.

3. Зона антральных желез, выделяющих растворимую слизь с рН, близким к рН внеклеточной жидкости, содержит эндокринные G-клетки (вырабатывают гормон гастрин), S-клетки (вырабатывают секретин), 1-клетки (вырабатывают холецитокинин).

Помимо гастрина, слизистая оболочка желудка вырабатывает “внутренний фактор Кастля” (фундальный отдел), гастрон, глюкагон, что позволяет рассматривать желудок как эндокринный орган.

Четкой границы между зонами фундальных и антральных желез нет. Зону, где расположены оба вида желез, называют переходной. Она особенно чувствительна к действию повреждающих факторов. Именно здесь, на границе секретирующей и несекретирующей соляную кислоту слизистой оболочки, чаще всего и возникают изъязвления. С возрастом происходит распространение антральных желез в проксимальном направлении, т.е. к кардии, за счет атрофии фундальных желез (феномен “антрокардиальной прогрессии”).

В слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки между экзокринными клетками расположены эндокринные: G-клет-ки (вырабатывают гастрин), S-клетки (вырабатывают секретин), I-клетки (вырабатывают холецистокинин).

У здорового человека в условиях покоя в течение часа выделяется около 50 мл желудочного сока. Продукция желудочного сока увеличивается в процессе пищеварения и в ответ на действие психических и эмоциональных факторов. Секрецию желудочного сока, связанную с приемом пищи, условно разделяют на три фазы: рефлекторную (нейрогенную или вагусную), желудочную (гуморальную или гастриновую) и кишечную.

Желудочный сок способен повреждать и переваривать живые ткани благодаря наличию в нем HCl и пепсина. В желудке здорового человека агрессивные свойства кислотно-пептиче-ского фактора желудочного сока ослабляются действием принятой пищи, проглоченной слюной, секретируемой щелочной слизью, забрасываемым в желудок щелочным дуоденальным содержимым и влиянием ингибиторов пепсина.

Ткани желудка и двенадцатиперстной кишки предохраняются от самопереваривания защитным слизисто-бикарбонатным барьером, интегрированной системой механизмов, стимулирующих и тормозящих секрецию НС 1, моторику желудка и двенадцатиперстной кишки. Защитный слизисто-бикарбонатный барьер слизистой оболочки образуют: 1) слой густой слизи, покрывающей эпителий желудка в виде пленки толщиной 1 , 0 — 1 , 5 мм, и содержащиеся в нем ионы бикарбоната; 2) апикальная мембрана клеток; 3) базальная мембрана клеток. Слизистый гель замедляет скорость обратной диффузии Н+-ионов (из просвета желудка в слизистую оболочку), нейтрализует Н+-ионы, не дает им повреждать клетки.

Стимуляция секреции НСl происходит под влиянием ацетилхолина, гастрина, гистамина и продуктов переваривания пищи (пептиды, аминокислоты).

Ацетилхолин — медиатор парасимпатической нервной системы. Он высвобождается в стенке желудка в ответ как на стимуляцию блуждающих нервов (в рефлекторную фазу желудочной секреции), так и на локальную стимуляцию интрамуральных нервных сплетений при нахождении пищи в желудке (в желудочную фазу секреции). Ацетилхолин является средним по силе стимулятором продукции HCl и сильным возбудителем высвобождения гастрина из G-клеток. Кроме того, возбуждение блуждающих нервов повышает чувствительность обкла-дочных клеток к воздействию гастрина и усиливает моторику желудка.

Гастрин — полипептидный гормон, выделяется G-клетками антрального отдела желудка и верхнего отдела тонкой кишки, стимулирует секрецию HCl париетальными клетками и повышает их чувствительность к парасимпатической и другой стимуляции. Высвобождение гастри-на из G-клеток вызывают парасимпатическая стимуляция, белковая пища, пептиды, аминокислоты, кальций, механическое растяжение желудка и щелочное значение рН в его антраль-ном отделе. Эндокринная функция гастрина характеризуется не только стимулирующим воздействием на желудочную секрецию, но и трофическим влиянием на слизистую оболочку и эн-терохромаффинные клетки. Продукцию гастрина угнетают нейрогенные влияния (ингибитор-ные парасимпатические волокна), химические воздействия (низкий рН в антральном отделе желудка), гормоны-антагонисты (гастрон, кальцитонин, соматостатин, глюкагон).

Гистамин является мощным стимулятором секреции HCl. Эндогенный гистамин в желудке синтезируют и хранят клетки слизистой оболочки (тучные, энтерохромаффинные, париетальные). Секреция, стимулированная гистамином, является результатом активации Н2-рецепторов на мембране париетальных клеток. Так называемые антагонисты Н2 -рецепторов (циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин и др.) блокируют действие гистамина и других стимуляторов желудочной секреции.

Антральный отдел желудка в зависимости от рН его содержимого регулирует продукцию HCl париетальными клетками. Выделяющийся из G-клеток гастрин стимулирует секрецию HCl, а ее избыток, вызывая закисление содержимого антрального отдела желудка и двенадцатиперстной кишки, тормозит высвобождение гастрина. При интрагастральном рН менее 2,0 и интрадуоденальном рН ниже 2,5 высвобождение гастрина и секреция HCl прекращаются. По мере разбавления и нейтрализации HCl щелочным секретом антральных желез при показателе рН в желудке более 4,0 и рН в двенадцатиперстной кишке более 6,0 высвобождение гастрина и секреция HCl возобновляются. Так действует “антродуоденальный тормозной механизм”.

Поступление кислого содержимого из желудка в двенадцатиперстную кишку стимулирует эндокринную функцию S-клеток. При рН менее 4,5 высвобождающийся в кишке секретин тормозит секрецию HCl, стимулирует выделение бикарбонатов и воды поджелудочной железой, печенью, дуоденальными (бруннеровыми) железами. При нейтрализации HCl щелочным секретом в полости двенадцатиперстной кишки повышается значение рН, прекращается высвобождение секретина и возобновляется секреция HCl. Так действует “секретиновый тормозной механизм”.

Мощными ингибиторами секреции HCl являются соматостатин, вырабатываемый эндокринными D-клетками желудка и верхнего отдела тонкой кишки; вазоактивный, интестинальный полипептид (VIP), вырабатываемый Dl-клетками желудка и кишечника. На секрецию HCl влияет желудочный тормозной полипептид (гастроингибирующий полипептид GIP). Возрастание концентрации GIP в крови наблюдается после приема жирной и богатой углеводами пищи.

В результате координированного действия стимулирующих и тормозящих секрецию HCl механизмов продукция ее париетальными клетками осуществляется в пределах, необходимых для пищеварения и поддержания нормального кислотно-основного состояния.

Моторная функция. Вне фазы желудочного пищеварения желудок находится в спавшемся состоянии. Во время еды благодаря изменению тонуса мышц (“рецептивное расслабление”) желудок может вместить около 1500 мл без заметного повышения внутриполостного давления. Во время нахождения пищи в желудке наблюдаются два типа сокращений его мускулатуры — тонические и перистальтические.

Дно и тело желудка выполняют главным образом функцию резервуара и желудочного пищеварения, а основная функция пилороантрального отдела — смешивание, измельчение и эвакуация содержимого в двенадцатиперстную кишку.

Мускулатура тела желудка оказывает постоянное слабое давление на его содержимое. Перистальтические волны перемешивают пищевую кашицу с желудочным соком и перемещают ее в антральный отдел. В это время привратник сокращен и плотно закрывает выход из желудка. Рефлюкс желудочного содержимого в пищевод предотвращается сложным физиологическим замыкательным механизмом, способствующим закрытию пищеводно-желудочного перехода (тонус нижнего пищеводного сфинктера, острый угол Гиса, слизистый клапан Губарева). Пищевая кашица перемещается в антральный отдел, где происходит ее дальнейшее измельчение и смешивание с щелочным секретом антральных желез. Когда перистальтическая волна достигает привратника, он расслабляется, часть содержимого антрального отдела поступает в двенадцатиперстную кишку. Затем привратник замыкается, происходит тотальное сокращение стенок антрального отдела. Высокое давление в антральном отделе заставляет его содержимое двигаться в обратном направлении в полость тела желудка, где оно опять подвергается воздействию HCl и пепсина.

Двенадцатиперстная кишка перед поступлением в нее желудочного химуса несколько расширяется благодаря расслаблению мускулатуры ее стенки.

Таким образом, эвакуация содержимого желудка обусловлена очередностью сокращений и изменений внутриполостного давления в антральном отделе, пилорической части и двенадцатиперстной кишке. Антральный отдел и привратник обеспечивают регуляцию длительности переваривания пищи в желудке. Благодаря действию замыкательного аппарата предотвращается рефлюкс дуоденального содержимого в желудок.

Блуждающие нервы стимулируют перистальтические сокращения желудка, понижают тонус пилорического сфинктера и нижнего пищеводного сфинктера. Симпатическая нервная система оказывает противоположное действие: тормозит перистальтику и повышает тонус сфинктеров. Гастрин снижает тонус пилорического сфинктера, секретин и холецистокинин вызывают его сокращение. Нормальную секреторную и сократительную функции органов пищеварения обеспечивает взаимодействие медиаторов окончаний блуждающих нервов (ацетил-холин), биогенных аминов {гистамин, холецистокинин, секретин и др.), жирорастворимых кислот (простагландины).

Основные функции желудка и двенадцатиперстной кишки. В желудочную фазу пищеварения принятая пища подвергается химической, ферментативной и механической обработке.

Соляная кислота желудочного сока оказывает бактерицидное действие на содержимое желудка. Антральный отдел желудка, пилорический канал, двенадцатиперстная кишка представляют единый комплекс моторной активности (“пилороантральная помпа или мельница”).

В двенадцатиперстной кишке осуществляется переваривание всех пищевых ингредиентов, она регулирует функции гепатобилиарной системы и поджелудочной железы, секреторную и моторную функции желудка и кишечника. В двенадцатиперстной кишке желудочный химус подвергается дальнейшей механической и химической обработке. Происходит переваривание всех пищевых ингредиентов протеолитическими, амилолитическими и липолитическими ферментами.

Желудок и двенадцатиперстная кишка участвуют в гемопоэзе, оказывают влияние на многообразные функции различных систем организма, участвуют в межуточном обмене веществ, обеспечивают регуляцию гомеостаза крови.

Желудок и двенадцатиперстная кишка участвуют в гемопоэзе, оказывают влияние на многообразные функции различных систем организма, участвуют в межуточном обмене веществ, обеспечивают регуляцию гомеостаза крови.

Источник

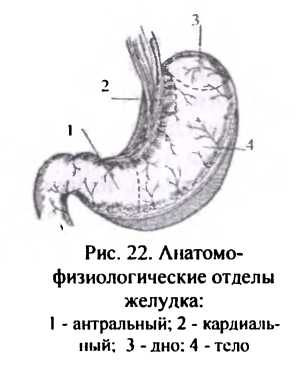

Хирургическая анатомия и физиология желудка и двенадцатиперстной кишки. В желудке различают следующие отделы (рис.22):

- кардиальный (cardia ventriculi),

- дно (fundus ventriculi),

- тело (corpus ventriculi),

- антральный (antrum piloricum),

- привратник (pylorus ventriculi).

Граница между антральным отделом желудка и его телом проходит по промежуточной бороздке (sulcus intcrmcdius), соответственно которой на малой кривизне желудка имеется угловая вырезка (incisura angularis). Такое деление желудка обусловлено гистологической структурой его стенок и соответствует физиологическим особенностям.

Стенка желудка состоит из серозной, мышечной, подслизистой и слизистой оболочек. Серозная оболочка, переходя на соседние органы, образует связочный аппарат желудка (диафрагмальножелудочная, печеночно-желудочная, желудочно-селезеночная, желудочно-ободочная, желудочно-поджелудочная связки). Мышечная оболочка желудка состоит из продольных, круговых и косых волокон. В подслизистой оболочке проходят сосуды и нервы желудка. Рельеф слизистой оболочки желудка очень изменчив. В области тела желудка значительно выражена складчатость слизистой оболочки. В антральном отделе слизистая оболочка желудка гладкая, напоминает шагреневую кожу.

В области тела и дна желудка в слизистой оболочке располагается основная масса главных и обкладочных клеток, вырабатывающих соляную кислоту и пепсин. В слизистой оболочке антрального отдела находятся пилорические железы, вырабатывающие слизь. Кроме этого, железы слизистой оболочки антрального отдела желудка продуцируют гастрин.

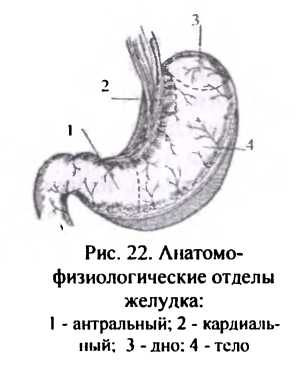

Двенадцатиперстная кишка является продолжением желудка. Она располагается у задней стенки брюшной полости, большей своей частью позадибрюшинно. Только в начальной части — у привратника и в области дуоденального изгиба она покрыта брюшиной со всех сторон. Двенадцатиперстная кишка может иметь подковообразную, кольцевидную, петлеобразную или У-образную форму. В ней различают верхнюю, нисходящую и нижнюю части и три изгиба: верхний, нижний и на месте перехода в тощую кишку (рис.23).

Рис. 23. Двенадцатиперстная кишка: I — верхняя горизонтальная часть: II — нисходящая часть; III — нижняя горизонтальная часть; I — луковица двенадцатиперстной кишки; 2 — привратник желудка; 3 — дуоденоеюиальный изгиб; 4 — нижний изгиб; 5 — верхний изгиб; 6 — бульбодуоденальный сфинктер

Начальный, наиболее широкий отдел двенадцатиперстной кишки называется луковицей (bulbus). Она занимает две трети верхнего горизонтального отдела кишки и является функциональным образованием, которое можно обнаружить только у живого человека. Появление ее обусловлено наличием функционального бульбодуоденального сфинктера.

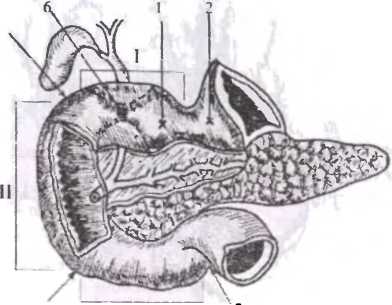

На заднемедиальной стенке нисходящей части двенадцатиперстной кишки в средней ее трети часто имеется продольная складка, на которой располагается в виде возвышения большой сосочек двенадцатиперстной кишки (papilla duodeni major) с открывающимися на его вершине выводными протоками поджелудочной железы и желчного протока. Иногда проксимальнее большого дуоденального сосочка (на расстоянии 1,8-2,5 см) на слизистой оболочке кишки обнаруживается едва заметное возвышение — papilla duodeni minor (santorini), в котором открывается добавочный выводной проток поджелудочной железы. Кровоснабжение желудка и двенадцатиперстной кишки осуществляется главным образом ветвями чревного ствола аорты (рис.24). Наиболее мошной и важной в практическом отношении является левая желудочная артерия.

Рис. 24. Артерии желудка: I — чревный ствол; 2 — левая желудочная; 3 — селезеночная; 4 — левая желудочно-сальниковая; 5 — нижняя поджелудочно-двенадцатиперстная: 6 — правая желудочно-сальниковая; 7 — верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная; 8 — верхняя брыжеечная; 9 — желудочно-двенадцатиперстная; 10 — правая желудочная; 11 — общая печеночная

Вся венозная кровь из желудка оттекает в систему воротной вены. Вены располагаются рядом с одноименными артериями. Из двенадцатиперстной кишки венозный отток происходит в систему верхней и нижней поджелудочно-двенадцатиперстных вен, которые впадают в систему верхней брыжеечной и селезеночной вен. Иннервация желудка и двенадцатиперстной кишки осуществляется симпатическими и парасимпатическими нервами. Симпатические нервы к желудку и двенадцатиперстной кишке отходят от солнечного сплетения. Парасимпатическая иннервация этих органов осуществляется блуждающими нервами.

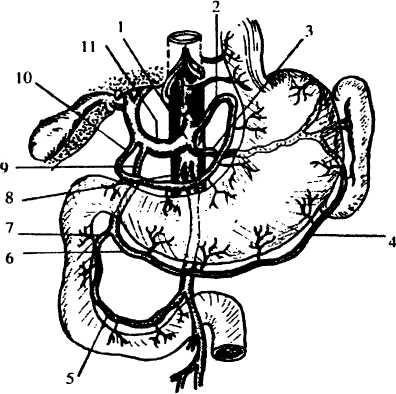

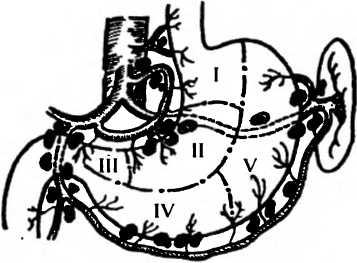

Лимфатическая система желудка делится на пять отделов (рис.25). По малой кривизне желудка расположены кардиальная, коронарная и пилорическая зоны. Со стороны большой кривизны соответственно левая и правая желудочно-сальниковые зоны. Лимфатические сосуды двенадцатиперстной кишки, особенно ее дистальных отделов, широко разветвлены, анастомозируют с лимфатическими сосудами поджелудочной железы и направляются в панкреатодуоденальные лимфатические узлы.

Рис. 25. Лимфатическая система желудка: I — кардиальная зона; II — коронарная зона; III — пилорическая зона: IV — правая желудочно-сальниковая зона: V — левая желудочно-сальниковая зона

В желудке происходит химическая обработка пищи, которая порционно эвакуируется в кишечник. В нем вырабатывается внутренний фактор — гастромукопротеин, играющий важную роль в кроветворении.

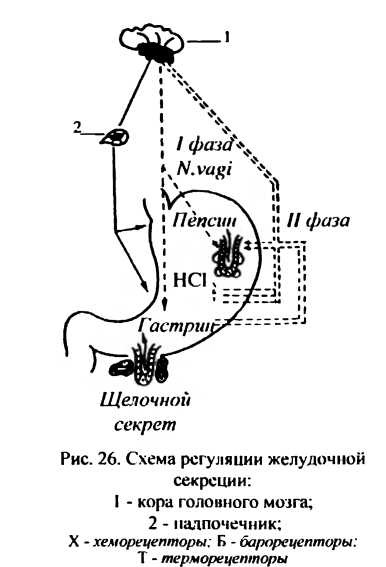

Классическим работами И.П.Павлова и его школы установлено, что желудочная секреция осуществляется в три фазы: сложнорефлекторную, нервно-химическую и кишечную (рис.26). В сложнорефлекторной фазе желудочная секреция стимулируется условными (вид, запах пищи) и безусловными (жевание, продвижение пищевого комка) раздражителями.

После поступления пищи в желудок возникает нервно-химическая фаза желудочной секреции, в механизме которой главное место занимает действие гормона гастрина. В физиологических дозах гастрин оказывает сильное стимулирующее действие на выработку внутреннего фактора, секрецию соляной кислоты, ферментов поджелудочной железы и слабое воздействие на выработку пепсина, объем и бикарбонатную щелочность сока поджелудочной железы и секрецию желчи. Он усиливает перистальтику желудка и тонкого кишечника, а также снижает артериальное давление.

Выделение гастрина слизистой оболочкой антрального отдела желудка происходит под влиянием механических (контакт с пищей, растяжение антрума), химических (секреторные вещества и белок пиши и продукты их расщепления) факторов, рефлюкса щелочного дуоденального содержимого, а также активности блуждающих нервов. Торможение выработки гастрина происходит при изменении реакции среды в кислую сторону — pH 1,5 и менее. Тормозящее влияние на выделение гастрина оказывают также блуждающие нервы.

Кишечная фаза желудочной секреции изучена мало. Тонкий кишечник оказывает не только стимулирующее но и тормозящее действие на желудочную секрецию. В результате желудочной секреции образуется около 1 л желудочного сока, содержащего соляную кислоту, ферменты (пепсин, катепсин) и белковые вещества.

Двенадцатиперстная кишка в функциональном отношении является как бы продолжением желудка. В ней происходит активация белкового, жирового и крахмального ферментов, эмульгирование желчью и обработка панкреатическим соком желудочного содержимого. Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки является сигнальной поверхностью, с которой пищевые раздражители стимулируют внешнесекреторную функцию поджелудочной железы и выход желчи, она же активирует и некоторые ферменты панкреатического сока.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник