Болезни оперированного желудка монография

Основные вопросы темы.

• Виды БОЖ.

• Способы профилактики БОЖ.

• зависимость возможности возникновения БОЖ от типа резекции.

• Принципы лечения БОЖ.

Вопросы контроля исходного уровня.

• Знание основных типов резекции желудка.

• Нормальную величину желудочно-кишечного сосустья.

• Стандартный уровень резекции желудка при язвенной болезни.

• Возможности развития БОЖ в зависимости от типа первичной операции (анастомозит, синдром приводящей петли, демпинг синдром, постваготомическая атония желудка, диарея и т.д.).

Под термином «болезни оперированного желудка» подразумевают заболевания, развивающиеся вследствие произведенных на желудке операций, то есть появляются новые болезни и причиной их развития служат хирургические вмешательства, направленные на ликвидацию имевшейся до операции болезни (язвенной болезни, доброкачественной или злокачественной опухоли). Следует дифференцировать болезни оперированного желудка от послеоперационных осложнений, которыми чревата любая операция.

Желудок состоит из тела, дна, кардиального и антрального отделов, антральный отдел заканчивается мощным сфинктером – привратником, за которым располагается двенадцатиперстная кишка. Привратник является водителем ритма желудка и обеспечивает порционное опорожнение желудка. Желудок состоит из слизистой оболочки, рыхло связанной с выраженным подслизистым слоем, затем идут 3 слоя мышц: косой, циркулярный и продольный. Снаружи желудок прикрывает защитная серозная оболочка. Слизистая желудка образует многочисленные складки, которые по малой кривизне образуют Вальдееровскую дорожку или желудочную дорожку. Многие исследователи считают, что чаще всего язвы желудка образуются по ходу Вальдееровской дорожки.

Кровоснабжение желудка осуществляется 4-мя мощными артериями, являющимися веточками чревной артерии. Артерии желудка анастомозируют между собой, что следует помнить при выполнении операций на желудке. Богатое кровоснабжение желудка позволяет осуществлять различные варианты резекции желудка.

В настоящее время различают язвенную болезнь желудка и язвенную болезнь 12-перстной кишки, что имеет практический интерес, так как появились различные способы хирургического лечения этих заболеваний. Для язвенной болезни желудка хирургическое лечение заключается в том или ином способе резекции желудка, а для язвенной болезни 12-перстной кишки помимо способов резекции разработаны и широко применяются способы ВАГОТОМИИ, позволяющие сохранить желудок, что имеет большое значение в последующем состоянии пациента. Еще в начале века клиницистами было замечено, что длительно существующие язвы могут малигнизироваться, то есть превращаться в злокачественною опухоль. Малигнизируются также и доброкачественные опухоли (полипы) желудка. Сергеем Сергеевичем Юдиным в “Этюдах желудочной хирургии”, монографии которая читается как художественная книга, указывается, что если язва желудка не заживает после двукратного курса консервативного лечения, то такого больного следует оперировать. Больным же с язвой 12-перстной кишки можно настойчиво проводить консервативное лечение в течении 3-х лет, при условии качественной и полноценной терапии. Известно, что больные с язвой желудка чаще люди старше 40 лет, и, напротив, больные язвенной болезнью 12-перстной кишки, как правило, молодые люди. Осложнения длительно-существующей язвы – рубцы, деформация, пенетрация, кровотечения! Анализируя эти данные С.С.Юдин говорил, что при желудочных язвах сроки консервативного лечения нужно сокращать тем увереннее, чем больше язва, чем глубже ниша, чем старше больной. Другими словами при желудочной локализации язвы приходится искать противопоказания к операции.

Начало хирургии желудка связывают с именем французского хирурга Пеана, который в апреле 1879 года произвел первую резекцию желудка у человека по поводу раковой опухоли антрального отдела, резецировав антральный отдел Пеан восстановил непрерывность желудочно-кишечного тракта сшиванием культи желудка с 12-перстной кишкой. Больной умер на 5-е сутки. Пеан назвал выполненную им операцию гастрэктомией, и до сих пор зарубежные хирурги пользуются этим термином, резекции желудка (в нашем понимании) называют парциальными гастрэктомиями. 29 января 1881 года венский хирург Теодор Бильрот произвел резекцию желудка по поводу рака антрального отдела желудка, при этом он ушил часть культи желудка со стороны малой кривизны и наложил анастомоз между желудком и 12-перстной кишкой, больной выжил. В ноябре 1881 года польский хирург Ридигер первым резицировал желудок по поводу язвенного стеноза привратника. В июне 1881 года русским хирургом М.К.Китаевским впервые в России была выполнена резекция желудка по способу Бильрота по поводу рака антрального отдела желудка. Всего в течение 1881 года по данным литературы было выполнено успешно 24 резекции желудка. В том же 1881 году Вельфлер впервые выполнил гастроэнтеростомию по поводу стенозирующего рака антрального отдела желудка, с паллиативной целью, появление гастроэнтеростомии подготовило почву для разработки Бильротом более простого способа резекции желудка, выполненного впервые в 1885 году – II способа Бильрота. Ввиду многочисленных осложнений после резекции желудка в 1886 году Хейнеке впервые произвел первую успешную пилоропластику при язвенном стенозе привратника. И, наконец, в 1897 году Шлаттер, швейцарский хирург, выполнил впервые в мире успешно гастрэктомию, соединив пищевод с тощей кишкой. А в 1838 году Бригам произвел операцию, которая и сейчас относится к разряду технически наиболее сложных операций на ЖКТ – он успешно выполнил гастрэктомию, соединив пищевод с 12-перстной кишкой. Проксимальную резекцию желудка успешно удалось выполнить лишь в 1908 году хирургу Фолкеру. Конечно, летальность после первых операции оставалась высокой и высокой была частота ранних и поздних осложнений после резекции желудка.

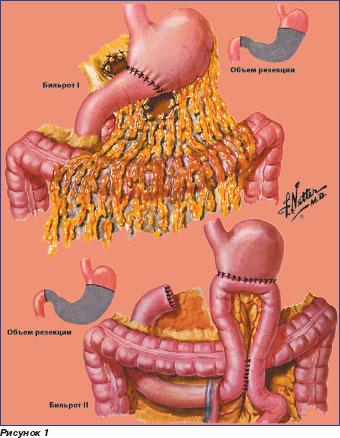

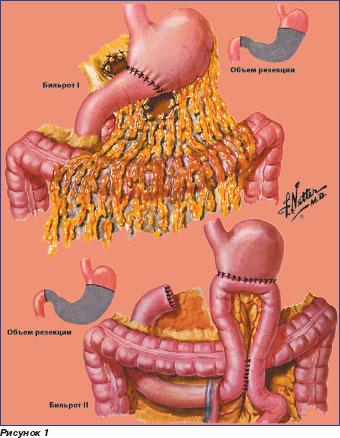

Основные способы резекции желудка по Бильрот 1 и Бильрот II. в модификации Гофмейстера – Финстерера, а также ориентиры уровня резекции желудка – 2/3, 3/4, субтотальная.

Великий русский ученый И.П.Павлов на вопрос, к каким последствиям приводит гастрэктомия, ответил: “Машина животного организма тем и замечательна, что она обладает способностью приспособляться, заменять одну часть другой. Это составляет ее чрезвычайное достоинство. «Если какой-либо орган удален, то хотя и организм приспособился, но все-таки, очевидно, он что-то потерял, ослабел, и ни в коем случае не стал сильнее.»

Изучение результатов показывает, что у многих оперированных больных в раннем и/или позднем послеоперационном периоде развиваются те или иные осложнения. По данным ЦСУ ежегодно в СССР выполнялось свыше 50 000 резекций желудка и число их возрастает. По данным М.И. Кузина, 1,5% всех инвалидов в стране составляют больные, перенесшие резекцию желудка.

Таким образом, проблема пострезекционных расстройств превратилась в важную медицинскую и социальную проблему. Эта проблема изучается нашими ведущими хирургами.

К ранним осложнениям после операций на желудке и 12-перстной кишке относятся:

I. Перитонит – основная причина послеоперационной летальности, развивается на 3-5 сутки после резекции по Бильрот II.

2. Несостоятельность швов культи 12-перстной кишки – частота до 9-16%.

3. Несостоятельность швов желудочно-кишечного или желудочно-дуоденального соустья, развивающаяся чаще при раке – частота от 0,5 до 1,2%.

4. Несостоятельность швов пищеводно-желудочного или пищеводно-кишечного соустий при проксимальной резекции или гастрэктомии – частота до 10,9%.

5. Ишемический некроз культи желудка – частота до 0,1-0,2% [Милонов О.Б.].

6. Перитонит без расхождения (несостоятельности) швов анастомоза.

7. Инфильтраты и абсцессы брюшной полости – частота до 3-4%. Лечение консервативное и/или операция.

8. Послеоперационные кровотечения – частота до 4%: а) в брюшную полость; б) в просвет органа.

9. Послеоперационный панкреатит – частота до 6%. Лечение консервативное.

10. Кишечная непроходимость . Спаечная, инвагинация в анастомоз ущемление петли кишки в окне брыжейки (Бильрот II), завороты отводящей или приводящей петель тонкой кишки (Бильрот II) – частота до 11%. Лечение-операция, ликвидация непроходимости, дренирование кишки. Профилактика – правильное выполнение всех этапов операции, выполнение резекции в модификации Бильрот I при желудочных язвах и ваготомии – при дуоденальных.

11. Нарушение эвакуации из культи желудка (анастомозит) – частота до 8%. Различают нарушения эвакуации 3-х степеней: 1степень – за сутки отходит по зонду до 1 литра застойного желудочного содержимого, через 3-5сут разрешается применением консервативных мероприятий (стол 0, периодическое промывание желудка холодным содовым раствором); 2-я степень – за сутки отделяется от 1 до 3 литров содержимого из желудка, длительностью до 10 сут. Лечение консервативное (стол 0, периодическое промывание желудка, алмагель, щадящая диета на 4-5сут, ионофорез с 3% р-ром новокаина чередовать с йодистым калием, ультразвук на зону анастомоза, мумие, облепиховое масло, облучение зоны анастомоза лазером через кожу или эндоскоп, рентгенотерапия, бензогексоний при ваготомии.. При отсутствии эффекта – операция); 3 степень – тяжелая – непроходимость не разрешается консервативным путем, показана операция.

12. Дисфагия – частота до 5%. Развивается после проксимальной резекции, гастрэктомии, но в основном после ваготомии и фундопликации, а также при скользящих грыжах пищеводного отверстия диафрагмы. Транзиторная дисфагия наблюдается примерно у 18-20% больных после селективной или проксимальной, селективной ваготомии. Лечение – спазмолитики, седативная терапия, диета, при неэффективности – бужирование и кардиодилятация. При отсутствии эффекта повторная операция и освобождение пищевода из сращений с восстановлением угла Гисса.

В начале XX века хирургия желудка была довольно широко внедрена в практику работ ведущих хирургических клиник мира. Большая хирургия желудка начала осваиваться массово в хирургических стационарах. Но уже в 1922 году была опубликована статья Микса «О сбрасывающем желудке», но сообщение не привлекло внимания и только лишь через 25 лет, в 1947 году хирургический мир, накопив материал, обратил внимание на статью Гильберта и Данлопа ( J . Yilbert , D . Dunlon , 1947) о возникновении гипогликемии после резекции желудка, для объяснения этого состояния авторы ввели понятие синдром сброса или Демпинг-синдром ( Dumpinq – sindrom ).

Б.В. Петровским и соавт. в 1967 году была предложена следующая классификация постгастрорезекционных синдромов:

1.Функциональные расстройства:

а) демпинг-синдром;

б) гипогликемический синдром;

в) функциональный синдром приводящей петли;

г) синдром регургитации и рефлюкс-эзофагит;

д) постгастрорезекционная и агастральная астения;

е) атония желудка и пилороспазм после ваготомии.

2. Механические расстройства:

а) порочный круг;

б) механический синдром приводящей петли;

в) механическая непроходимость желудочно-кишечного соустья;

д) различные ошибки в технике операций.

3. Органические поражения желудка и его культи:

а) рецидив язвы после ушивания язвы;

б) пептическая язва желудочно-кишечного анастомоза и ее осложнения;

в) гастрит культи желудка;

г) рак культи желудка.

В клинической практике, как правило, существуют комбинации различных состояний у одного и того же больного, разграничение в этих случаях условно.

В.С.Маят с соавторами (1975) дают следующую классификацию болезней оперированного желудка:

Соседние файлы в папке Хирургия, лекции

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

165

Цель: изучить классификацию, основные патогенетические механизмы и клиническую картину болезней оперированного желудка, а так же современные методы диагностики, консервативного лечения и хирургической коррекции.

Контрольные вопросы:

Классификация болезней оперированного желудка.

Этиология и патогенез развития демпинг-синдрома.

Клиническая картина и диагностика демпинг-синдрома.

Консервативная терапия при демпинг-синдроме

Показания к хирургическому лечению при демпинг-синдроме.

Этиология и патогенез щелочного рефлюкс-гастрита.

Клиническая картина, диагностика и лечение при щелочном рефлюкс-гастрите. Показания к хирургическому вмешательству и его методы.

Этиология и патогенез рефлюкс-эзофагита.

Клиническая картина, диагностика и лечение при рефлюкс-эзофагите. Показания к хирургическому лечению и его методы.

Этиология и патогенез пострезекционной и постваготомической диареи.

Лечение при диарее. Показания к хирургическому лечению. Профилактика.

Этиология и патогенез синдрома приводящей петли.

Клиническая картина и диагностика синдрома приводящей петли.

Показания к хирургическому лечению при синдроме приводящей петли и его методы.

Этиология и патогенез пептической язвы анастомоза.

Клиническая картина и диагностика пептической язвы анастомоза.

Показания к хирургическому лечению. Выбор метода операции.

Профилактика болезней оперированного желудка.

Причины рецидива язвы после резекции желудка.

Клиническая картина и диагностика рецидива язвы оперированного желудка.

Практические навыки:

Уметь собрать анамнез и сформулировать диагноз.

Назначить план обследования.

Назначить консервативное лечение.

Знать принципы хирургической коррекции болезней оперированного желудка.

Формы контроля:

Контроль знаний при опросе и осмотре больных.

Обсуждение курируемых больных.

Решение ситуационных задач.

Тестовый контроль.

Термином «болезнь оперированного желудка» принято обозначать расстройства, возникающие у больных после операции вследствие патофизиологических и патоморфологических изменений не только в пищеварительном аппарате, но и во всем организме. В результате недостаточности процессов адаптации и компенсации у 30% оперированных больных возникают различные патологические синдромы или рецидивы язв, (чаще у оперированных по поводу язвенной болезни двенадцатиперстной кишки).

Классификация болезней оперированного желудка (А.А. Шалимов, В.Ф. Саенко, 1986).

А. Функциональные расстройства:

1) демпинг-синдром;

2) гипогликемический синдром;

3) функциональный синдром приводящей петли.

Б. Органические поражения:

1) рецидив язвы;

2) пептическая язва анастомоза;

3) рак культи желудка;

4) синдром приводящей петли механического происхождения;

5) анастомозит;

6) рубцовые деформации и сужения анастомоза;

7) ошибки в технике операции;

8) пострезекционные сопутствующие заболевания (панкреатит, энтероколит, гепатит).

В. Смешанные расстройства или сочетание А и Б, но главным образом в сочетании с демпинг-синдромом.

Наиболее полно отвечает условиям клиники классификация болезней оперированного желудка, предложенная Б.В. Петровским.

Функциональные (патофизиологические) расстройства:

– демпинг-синдром;

– гипогликемический синдром;

– функциональный синдром приводящей петли;

– синдром регургитации и рефлюкс-эзофагит;

– постгастрорезекционная и агастральная астения;

– атония желудка и пилороспазм после ваготомии.

Механические расстройства:

– порочный круг;

– механический синдром приводящей петли;

– механическая непроходимость желудочно-кишечного соустья.

Органические поражения желудка и его культи:

– рецидив язвы после ушивания;

– пептическая язва;

– гастрит культи желудка;

– рак культи желудка.

Источник

Авторы: А.В. Калинин

Болезни оперированного желудка (БОЖ) по сути своей ятрогенные заболевания, поскольку являются следствием хирургического вмешательства, при котором резко меняются анатомо-физиологические соотношения и взаимосвязи органов пищеварения.

В зависимости от характера выполненной операции выделяют два вида послеоперационных расстройств: постгастрорезекционные и постваготомические. За последние два десятилетия изменилось соотношение постгастрорезекционных и постваготомических расстройств, что отражает взгляды хирургов на тактику лечения осложненных и неосложненных гастродуоденальных язв. Так, в начале 90-х годов основным методом хирургического лечения язвенной болезни считалась селективная проксимальная ваготомия, которая проводилась как при осложненных, так и при неосложненных язвах.

В настоящее время в связи с возросшими возможностями фармакотерапии гастродуоденальных язв, резким снижением рецидивов заболевания после проведенной эрадикации Н.pylori больные с неосложненной язвенной болезнью практически не оперируются. Ваготомия как самостоятельный метод выбора сохранила свое значение только в небольшой группе осложненных гастродуоденальных язв. В связи с этим, а также с тем, что участились операции (резекции) по поводу рака желудка, современный врач чаще встречается с постгастрорезекционными расстройствами: демпинг-синдромом, гипогликемическим синдромом, синдромом приводящей петли, пептической язвой анастомоза, постгастрорезекционной дистрофией, постгастрорезекционной анемией.

Определение

Болезни оперированного желудка являются следствием хирургического вмешательства, при котором резко меняются анатомо-физиологические соотношения и взаимосвязи органов пищеварения, а также нарушаются нейрогуморальные взаимодействия пищеварительного тракта с другими внутренними органами и системами.

В зависимости от характера выполненной операции выделяют два вида послеоперационных расстройств: постгастрорезекционные и постваготомические.

Клинические варианты этих расстройств тесно связаны с типом проведенного хирургического вмешательства. Поэтому в каждом конкретном случае надо четко знать, какая операция проводилась пациенту.

Какие основные типы операций проводятся на желудке?

Резекция желудка. Существуют три основных вида резекции желудка: операция по Бильрот I, операция по Бильрот II (рис. 1) и операция по Ру. Все остальные предлагаемые операции являются их модификацией.

Ваготомия. Ваготомия может проводиться на разных уровнях n.vagus: стволовая, проксимальная, селективная проксимальная ваготомия.

Дренирующие операции. Ваготомия часто сопровождается дренирующими операциями. При стволовой ваготомии чаще всего накладывается гастроэнтероанастомоз. При селективной проксимальной ваготомии, которая обычно проводится по поводу пилородуоденального стеноза, производится пилоропластика.

Эпидемиология

Практически после каждой операции на желудке и двенадцатиперстной кишке можно обнаружить функциональные и органические расстройства. Клинически значимые нарушения отмечают у 30-35 % больных, перенесших резекцию желудка, и у 15-34 %, перенесших ваготомию.

У больных, оперированных по поводу язвенной болезни, чаще встречаются демпинг-синдром и пептические язвы анастомоза, у оперированных по поводу рака желудка – постгастрорезекционная дистрофия и анемия.

В настоящее время в связи с возросшими возможностями фармакотерапии гастродуоденальных язв и прежде всего резким снижением рецидивов заболевания после проведенной эрадикации Н.pylori больные с неосложненной язвенной болезнью практически не оперируются. Ваготомия как метод выбора сохранила свое значение только при осложненных гастродуоденальных язвах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник