Белки в желудке перевариваются белки

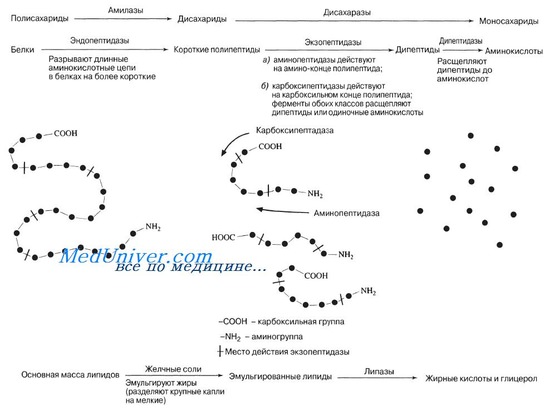

Переваривание белков. Этапы и последовательность переваривания белковПищевые белки химически представляют собой длинные цепи аминокислот, соединенных друг с другом пептидными связями. Переваривание белков в желудке. Пепсин — важный фермент желудка, расщепляющий белки. Он наиболее активен при рН 2,0-3,0 и не активен при рН выше 5,0. Вследствие этого для проявления расщепляющего действия белка ферментом желудочный сок должен быть кислым. Как объяснено в главе 64, железы желудка секретируют большое количество соляной кислоты. Эта кислота секретируется париетальными (кислотопродуцирующими) клетками желез при рН, равным приблизительно 0,8. К моменту, когда кислота смешивается с желудочным содержимым и секретом из некислотопродуцирующих железистых клеток желудка, рН уже составляет в среднем 2,0-3,0, что чрезвычайно благоприятно для активности пепсина. Одной из важных переваривающих особенностей пепсина является его способность переваривать белок коллаген — альбуминоподобный тип белка, который лишь незначительно расщепляется под действием других пищеварительных ферментов. Коллаген — главная составляющая часть межклеточной соединительной ткани мяса; поэтому для расщепления белков мяса ферментами пищеварительного тракта прежде всего необходимо переварить коллагеновые нити. В связи с этим у индивида, у которого отмечается недостаток пепсина в желудочном соке, съеденное мясо хуже подвергается обработке другими пищеварительными ферментами и, следовательно, может хуже перевариваться. Пепсин только начинает процесс переваривания белка, обычно обеспечивая только 10-20% полного переваривания белков и превращение их в альбумозы, пептоны и мелкие полипептиды. Это расщепление белков происходит в результате гидролиза пептидной связи между аминокислотами.

Переваривание белков секретами поджелудочной железы. Переваривание белка преимущественно происходит в верхних отделах тонкого кишечника, в двенадцатиперстной кишке и тощей кишке под воздействием протеолитических ферментов, секретируемых поджелудочной железой. Частично расщепленные продукты белковой пищи, поступая в тонкий кишечник из желудка, подвергаются воздействию главных протеолитических панкреатических ферментов: трипсина, хемотрипсина, карбоксиполипептидазы и проэластазы. Трипсин и хемотрипсин расщепляют молекулы белка на небольшие полипептиды; карбоксиполипептидаза отщепляет отдельные аминокислоты от карбоксильного конца полипептидов. Проэластаза, в свою очередь, превращается в эластазу, которая затем переваривает эластические волокна, частично содержащиеся в мясных продуктах. Под действием панкреатического сока небольшой процент белков переваривается до аминокислот. Большинство белков расщепляется до дипептидов и трипептидов. Переваривание белков пептидазами энтероцитов, встроенных в ворсинки тонкого кишечника. Заключительный этап переваривания белков в просвете кишечника обеспечивается энтероцитами тонкого кишечника, которые покрыты ворсинками, преимущественно в двенадцатиперстной кишке и тощей кишке. Эти клетки имеют щеточную каемку, которая состоит из сотен микроворсинок, выступающих над поверхностью клетки. В мембране каждой из этих микроворсинок содержатся многочисленные пептидазы, которые выступают над мембраной, где они взаимодействуют с кишечной жидкостью. Наиболее важны два типа пептидаз: аминополипептидаза и некоторые дипептидазы. Они доводят расщепление оставшихся крупных полипептидов до дипептидов, трипептидов и меньшего числа аминокислот. И аминокислоты, и дйпептиды с трипептидами свободно транспортируются сквозь мембрану микроворсинок во внутреннюю часть энтероцита. Наконец, внутри цитозоля энтероцитов находятся другие многочисленные пептидазы, которые специфичны для оставшихся связей между аминокислотами. В течение нескольких минут практически все оставшиеся дипептиды и трипептиды перевариваются до конечной стадии в форме отдельных аминокислот; далее они выходят через другую сторону энтероцита, а отсюда — в кровь. Более 99% конечных продуктов переваривания белков, которые всасываются, являются одиночными аминокислотами. Очень редко происходит всасывание пептидов и чрезвычайно редко всасывается целая молекула белка. Даже крайне малое число всосавшихся молекул цельного белка может иногда вызывать серьезные аллергические или иммунологические нарушения. – Также рекомендуем “Переваривание жиров. Этапы переваривания жиров в кишечнике” Оглавление темы “Пищеварительные соки. Переваривание углеводов, белков, жиров”: |

Источник

Любой живой организм питается органической пищей, которая разрушается в пищеварительной системе и участвует в клеточном метаболизме. И для такого вещества, как белок, переваривание означает полное расщепление до составляющих его мономеров. Это значит, что основной задачей пищеварительной системы является разрушение вторичной, третичной или доменной структуры молекулы, а затем отщепление аминокислот. Позже мономеры белков будут разнесены кровеносной системой по клеткам организма, где будут синтезированы новые белковые молекулы, необходимые для жизнедеятельности.

Ферментативное расщепление белка

Белок — сложная макромолекула, пример биополимера, состоящего из множества аминокислот. А некоторые белковые молекулы состоят не только из аминокислотных остатков, но и из углеводных или липидных структур. Ферментативные или транспортные белки и вовсе могут содержать ион металла. Чаще прочих в пище присутствуют белковые молекулы, которые содержатся в мясе животного. Это также сложные фибриллярные молекулы с длинной аминокислотной цепочкой.

Для расщепления белков в пищеварительной системе имеется набор ферментов протеолиза. Это пепсин, трипсин, хемотрипсин, эластаза, гастриксин, химозин. Окончательное переваривание белков происходит в тонком кишечнике под действием пептид-гидролаз и дипептидаз. Это группа ферментов, которые разрушают пептидную связь у строго специфичных аминокислот. Это значит, что для разрушения пептидной связи между остатками аминокислоты серина нужен один фермент, а для расщепления связи, образованной треонином, — другой.

Ферменты переваривания белков делятся на виды в зависимости от строения их активного центра. Это сериновые, треониновые, аспартильные, глютаминовые и цистеиновые протеазы. В структуре своего активного центра они содержат определенную аминокислоту, из-за которой получили свое название.

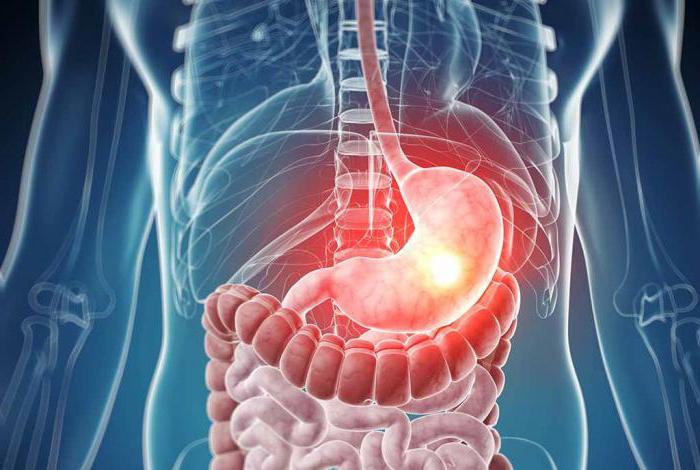

Что происходит с белком в желудке?

Многие ошибаются, говоря, что желудок является главным органом пищеварения. Это распространенное заблуждение, так как переваривание пищи частично наблюдается уже в ротовой полости, где разрушается небольшая часть углеводов. Здесь же происходит их частичное всасывание. Но основные процессы пищеварения и вовсе протекают в тонком кишечнике. При этом, несмотря на наличие пепсина, химозина, гастриксина и соляной кислоты, переваривания белков в желудке не происходит. Эти вещества под действием протеолитического фермента пепсина и соляной кислоты денатурируют, то есть теряют свою особую пространственную структуру. Также под действием химозина створаживается белок молока.

Если выразить процесс переваривания белка в процентах, то в желудке происходит примерно 10 % разрушения каждой белковой молекулы. Это значит, что в желудке ни одна аминокислота от макромолекулы не отрывается и не всасывается в кровь. Белок лишь набухает и денатурирует, чтобы увеличить количество доступных мест для работы протеолитических ферментов в двенадцатиперстной кишке. Это значит, что под действием пепсина молекула белка увеличивается в объеме, обнажая больше пептидных связей, на которые затем присоединяются протеолитические ферменты панкреатического сока.

Переваривание белка в двенадцатиперстной кишке

После желудка обработанная и тщательно измельченная пища, смешанная с желудочным соком и подготовленная к дальнейшим этапам пищеварения, попадает в двенадцатиперстную кишку. Это участок пищеварительного тракта, расположенный в самом начале тонкого кишечника. Здесь происходит дальнейшее расщепление молекул под действием панкреатических ферментов. Это более агрессивные и более активные вещества, способные дробить длинную полипептидную цепочку.

Под действием трипсина, эластазы, химотрипсина, карбоксипептидаз А и В происходит расщепление молекулы белка на множество более мелких цепей. По сути, после прохождения двенадцатиперстной кишки переваривание белков в кишечнике только начинается. И если выразить в процентах, то после обработки пищевого комка панкреатическим соком белки перевариваются примерно на 30-35 %. Полная их «разборка» до составляющих мономеров будет проведена в тонком кишечнике.

Итоги панкреатического пищеварения белков

Переваривание белков в желудке и двенадцатиперстной кишке — это подготовительный этап, который нужен для дробления макромолекул. Если в желудок поступает белок с длиной цепочки в 1000 аминокислот, то на выходе из двенадцатиперстной кишки получится, к примеру, 100 молекул с 10 аминокислотами в каждой. Это гипотетическая цифра, так как эндопептидазы, указанные выше, не делят молекулу на равные участки. В образовавшейся массе будут присутствовать молекулы с длиной цепочки и 20 аминокислот, и 10, и 5. Это значит, что процесс дробления является хаотичным. Его цель — максимальное упрощение работы экзопептидаз в тонком кишечнике.

Пищеварение в тонком кишечнике

Для любого высокомолекулярного белка переваривание — это полное его разрушение до составляющих первичную структуру мономеров. И в тонком кишечнике под действием экзопептидаз достигается разложение олигопептидов на отдельные аминокислоты. Олигопептидами называются упомянутые выше остатки крупной белковой молекулы, состоящие из небольшого количества аминокислот. Их расщепление сопоставимо по энергетическим затратам с синтезом. Потому переваривание белков и углеводов — это энергоемкий процесс, как и само всасывание полученных аминокислот эпителиальными клетками.

Пристеночное пищеварение

Пищеварение в тонком кишечнике называется пристеночным, так как оно протекает на ворсинках — складках кишечного эпителия, где сконцентрированы ферменты экзопептидазы. Они присоединяются к молекуле олигопептида и гидролизуют пептидную связь. При этом для каждого типа аминокислоты существует свой фермент. То есть на разрыв связи, образованной аланином, нужен фермент аланин-аминопептидаза, глицина — глицин-аминопептидаза, лейцина — лейцин-аминопетидаза.

Из-за этого белковое переваривание занимает много времени и требует большого количества пищеварительных ферментов разных типов. За их синтез отвечает поджелудочная железа. Ее функция страдает у пациентов, злоупотребляющих алкоголем. Но нормализовать недостаток ферментов, принимая фармакологические препараты, практически невозможно.

Источник

По поводу необходимого количества белка в порции до сих пор существует много споров и мифов. Но большинство из нас, все же, предпочитает верить, что за один раз человеческий организм способен усвоить не более 30-40 гр. белка.

Однако, так говорить и считать не совсем корректно, хотя бы по двум причинам:

- у разных людей – разный вес и объем желудка (что такое съесть 40 г белка ( чуть меньше 200 гр творога) для штангиста весом 120 кг?),

- у разного вида белка – разная скорость переваривания.

Первая причина нам понятна. И решается она очень просто. Протеин рассчитывается атлетами по формуле «гр.белка/кг тела». Для тренирующихся людей целесообразно придерживаться следующих расчетов 2 гр./1 кг. Например, спортсмен весом 100 кг должен употреблять в день от 200 гр. протеина. Если он не привязан к столу целый день и питается 4 раза в сутки, то одна его порция белка может составлять 50-60 гр. Другой спортсмен весит 120 кг, и его порция протеина при 4-х разовом питании уже может составлять 60-70 гр.

Чтобы разобраться со второй причиной, давайте для начала обратимся к такой науке, как протеомика (из области молекулярной биологии) и поймем, что все белки имеют различную структуру – первичную, вторичную, троичную или четверичную. Чем у них она сложнее, тем они дольше перевариваются.

Однако методом приготовления пищи мы может денатурировать белок – превратить его с более сложной структуры в более простую.

Яркий пример белочной денатурации – варение куриного яйца. В сыром виде оно переваривается очень плохо и долго, в то время как в сваренном состоянии яйцо денатурируется практически до первичной структуры. После чего оно усваивается очень легко и просто.

Вот вам для наглядности таблица с основными видами натурального белка и скоростью их переваривания

Тот белок, который переваривается быстро, нежелательно принимать в больших дозах и с большим перерывом (более 3-х часов). Он за кротчайшие сроки разрушается нашим организмом на аминокислоты, которые затем доставляются с кровью туда, где они больше всего необходимы (кости, мышцы, кожа и т. д.).

Если съедать быстрого белка слишком много, то его избыток будет трансформироваться в глюкозу и способствовать накоплению подкожного жира. Если есть его реже, чем 1 раз в 3-4 часа, то организм долгое время будет оставаться без необходимых ему аминокислот и начнет «красть» их у внутренних органов и мышц.

С теми же видами б-ка, которые перевариваются долго (от 2 часов), дела обстоят до точности наоборот. Такой вид протеина можно употреблять большими порциями (от 50-60 гр.) и реже, с перерывом между приемами до 5-6 часов.

Как эту информацию использовать на практике?

Белки, которые переваривается быстро (лучший вариант: яйца или рыба), целесообразно употреблять в следующее время:

- по утрам, когда организм особенно нуждается в быстром пополнении протеином;

- перед тренировкой, когда за короткое время и наверняка нужно обеспечить организм аминокислотами, чтобы создать необходимый аминокислотный запас в мышцах для интенсивного тренинга;

- после тренировки, когда нужно срочно защитить мышцы от разрушения (сжигания), пополнив в них запасы аминокислот потраченных во время физ. активности.

Также на протяжении дня не лишним будет делать небольшие белковые перекусы (молоко, протеин).

Источники белка (курица, творог, говядина), которые перевариваются медленно и способны постепенно снабжать ваш организм аминокислотами на протяжении длительного времени можно употреблять:

- в течение дня, например, в обед (это очень удобно когда вы на работе и у вас нет времени на несколько маленьких приемов пищи);

- в прием пищи предпоследний перед сном.

А вот перед сном идеально будет употребить смешанный белок. Быстрый протеин усвоится сразу и обеспечит вас аминокислотами в очередной промежуток времени. Медленный белок будет усваиваться постепенно и обеспечивать вас протеином на протяжении ночного сна. Отличное блюдо со смешанным белком для атлета на ночь – это омлет из яиц и нежирного творога.

Опять же, всегда следует понимать, что на скорость переваривания белка влияет не только то, какой продукт мы принимаем, но, естественно, и какой объем. И естественно, чем больше белка мы за раз съедим, тем дольше он будет перевариваться.

Вот почему многие спортивные диетологи рекомендуют оптимальную норму протеина в порции – 30-40 гр. Однако такое количество белка можно употребить за день только при 5-ти или 6-ти разовом питании (что по ряду причин не у всех получается).

Но не нужно принимать данную рекомендацию за железное правило. Если вы примените 4-х развое питание, то ваш организм к нему довольно быстро адаптируется (приучится), и сможет переваривать белок, полученный за один прием, в количестве не только 50-ти, но и 70-80 гр. Главное при подборе количества протеина в порции обязательно учитывать его вид и скорость переваривания.

Итак… Мы только что выяснили, что подсчет нормы белка в порции должен иметь индивидуальный характер и напрямую зависеть от веса атлета и объема его желудка, а также вида потребляемого им источника протеина.

Надеюсь данный материал был для вас полезен. Здоровья вам и удачи!

Подписывайтесь на наш канал и каждую неделю получайте новые тренировочные комплексы + другую полезную информацию для атлетов.

Источник

Î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî ìîÿ ïåðâàÿ ñòàòüÿ «êàê ïîõóäåòü?» âûçâàëà èíòåðåñ! Êàê è îáåùàë, ïîïðîáóþ îïèñàòü êàêèì äîëæåí áûòü ðàöèîí ïèòàíèÿ ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ÷åëîâåêà. Ðåêîìåíäàöèè ïèøó îáùèå, ò.ê. êàæäûé ÷åëîâåê èíäèâèäóàëåí, ñî ñâîèìè ïðîáëåìàìè â ïèòàíèè, ñî ñâîèì îðãàíèçìîì. Êàê ïðèìåð, ó êîãî-òî ïëîõî ïåðåâàðèâàåòñÿ ëàêòîçà (ìîëî÷íûé ñàõàð), ò.å. ïðàêòè÷åñêè âñå ìîëî÷íûå ïðîäóêòû À ÿ òóò áóäó ãîâîðèòü îá èõ ïîëüçå. Âñ¸ èíäèâèäóàëüíî, íî â îáùèõ ðåêîìåíäàöèÿõ êàæäûé ñìîæåò ïîä÷åðïíóòü äëÿ ñåáÿ èíòåðåñíîå.

Î òîì, êàê ïðàâèëüíî ïîñ÷èòàòü êàëîðèè, ÿ ïèñàë â ïðåäûäóùåé ñòàòüå. Ñ íåé âû ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ ãäå-òî òàì, ïîíèæå íà ñòåíå)) Íî ïîäñ÷åò êàëîðèé ýòî åùå ïîëáåäû. Åñëè âû âûÿñíèëè, ÷òî ïîòðåáëÿåòå, ê ïðèìåðó, 3000 êàëîðèé â äåíü, è ðåøèëè ñíèçèòü ïîòðåáëÿåìîå êîëè÷åñòâî äî 2800, íî ïðè ýòîì âñå ýòè êàëîðèè âû ïîëó÷àåòå èç óãëåâîäîâ, òî íèêîãî òîëêó îò ýòîãî íå áóäåò. Âîîáùå, èäåàëüíî, åñëè êîëè÷åñòâî êàëîðèé, ïîëó÷àåìûõ èç áåëêîâ, æèðîâ è óãëåâîäîâ áóäóò â ïðîïîðöèè 33/33/33.

Êàê ÿ óæå ïèñàë, ëþäè íàïðàñíî áîÿòñÿ æèðîâ. Æàðåíóþ åäó åñòü íåëüçÿ, à âîò ïå÷åíüêè ìîæíî. Èõ æå íå æàðèëè íà âðåäíîì ïîäñîëíå÷íîì ìàñëå. Íà ñàìîì âñå íå ñîâñåì òàê. Êàê ðàç òå ñàìûå ïå÷åíüêè áûñòðûå óãëåâîäû, èç-çà êîòîðûõ ëþäè è íàáèðàþò âåñ. Ãîâîðÿ ïðîñòûì ÿçûêîì, ÷òîáû «ïèùåâîé æèð» ïðåâðàòèëñÿ â «ïîäêîæíûé æèð», äîëæíî ïðîèçîéòè î÷åíü ìíîãî ôèçèîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ âíóòðè îðãàíèçìà. Äëÿ òîãî, ÷òîáû áûñòðûé óãëåâîä ïðåâðàòèëñÿ â «ïîäêîæíûé æèð», äëÿ ýòîãî ìíîãî íå íóæíî. Ñàõàð, ïîïàäàåò â êðîâü, îðãàíèçì ñòàðàåòñÿ ñíèçèòü êîëè÷åñòâî ñàõàðà â êðîâè, ïîÿâëÿåòñÿ äÿäüêà Èíñóëèí, êîòîðûé ýòîò èçáûòîê îòïðàâëÿåò íà ñêëàä, ñåé÷àñ-òî îðãàíèçìó íå íóæíî ñòîëüêî, ïîòîì ïðèãîäèòñÿ. Ïî÷åìó äèàáåòèêàì ïðîïèñûâàþò èíñóëèí? Ó íèõ íå âûðàáàòûâàåòñÿ ñâîé. Ñîîòâåòñòâåííî, ñêóøàâ ñëàäêîå, èì ñòàíîâèòñÿ ïëîõî, èáî ñàõàð ãîíÿåò ïî êðîâè. È ïîêà ó âàñ ñî çäîðîâüåì áîëåå ìåíåå â ïîðÿäêå, òî êóøàÿ ñëàäêîå, âû è íå èñïûòûâàåòå íèêàêîãî äèñêîìôîðòà, èáî äÿäüêà Èíñóëèí ðàáîòàåò êàê íàäî.

Ëþáîé ïðîöåññ ëèáî ïîõóäåíèÿ, ëèáî íàáîðà ìàññû ìû ðåãóëèðîâàòü äîëæíû òîëüêî óãëåâîäàìè. Æèðû è áåëêè äîëæíû ïîñòóïàòü â îðãàíèçì ïîñòîÿííî. Áåëêè, ñîáñòâåííî, ýòî âàøè ìûøöû. ×åì áîëüøå ìûøå÷íîé òêàíè, òåì ìåíüøå æèðîâîé. È ðå÷ü íå èäåò î ãîðàõ ìûøö, êàê ó áîäèáèëäåðîâ, íî îïðåäåëåííûé íàáîð ìûøå÷íîé ìàññû åñòü ó êàæäîãî ÷åëîâåêà. Âñå âíóòðåííèå îðãàíû ñîñòîÿò èç áåëêà. Èììóíèòåò ýòî òîæå áåëîê (íå â ïðÿìîì ñìûñëå êîíå÷íî). Ïîýòîìó, íà ïåðâîå ìåñòî ÿ áû âñå-òàêè ïîñòàâèë áåëîê, êàê ñàìûé íåîáõîäèìûé ýëåìåíò ïèùè:)  èíòåðíåòå î÷åíü ìíîãî èíôîðìàöèè î ïðîäóêòàõ, ñ áîëüøèì ñîäåðæàíèåì áåëêîâ, óãëåâîäîâ è æèðîâ. Ïîýòîìó, âûáðàòü äëÿ ñåáÿ íåîáõîäèìîå ìîæåò êàæäûé.

Åñëè âàì ëåíü çàìîðà÷èâàòüñÿ ñ ïîäñ÷åòîì êàëîðèé, ìîæåòå ïðîñòî êóøàòü áîëüøå áåëêà. Ðàññêàæó íåìíîæêî ñâîé ðåæèì ïèòàíèÿ. Ïðè óñëîâèè, ÷òî ÿ àêòèâíî çàíèìàþñü ñïîðòîì 3 ðàçà â íåäåëþ + òðåíèðóþ äðóãèõ ëþäåé, à çíà÷èò è áåëêà ìíå íóæíî ÷óòîê ïîáîëüøå, ÷åì áîëüøèíñòâó èç âàñ. ß âñòàþ îêîëî 6 ÷àñîâ óòðà, è æåëàíèÿ çàïèõàòü â ñåáÿ õîòü êàêóþ-òî åäó ñîâåðøåííî íåò. Ñðàçó õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íå íóæíî âåðèòü âñåì òåì, êòî ãîâîðèò, ÷òî ñ óòðà íóæíî îáÿçàòåëüíî ïëîòíî ïèòàòüñÿ äàáû òàì ðàçáóäèòü îðãàíèçì è âñå òàêîå. Òàêîé ñîâåò ïîäîéäåò äàëåêî íå âñåì. Åñëè ñ óòðà íåò àïïåòèòà, çíà÷èò íå âûðàáàòûâàåòñÿ æåëóäî÷íûé ñîê, íå âûðàáàòûâàþòñÿ ôåðìåíòû, ãîòîâûå ðàñùåïëÿòü âàøó ïèùó (î÷åíü ãðóáî ãîâîðÿ). Çàïèõèâàÿ â ñåáÿ åäó ÷åðåç ñèëó, ìû íåñîìíåííî çàñòàâëÿåì îðãàíèçì ðàáîòàòü, ïåðåðàáàòûâàòü ýòó ïèùó Íî îí áûë íå ãîòîâ ê íåé. Îòñþäà ìîãóò áûòü ñâîè ïðîáëåìû, òÿæåñòü, âçäóòèå è ïðî÷åå Ïîýòîìó ëè÷íî ÿ ñîâåòîâàë áû íå çàìîðà÷èâàòüñÿ ñèëüíî ïî ýòîìó ïîâîäó. Íå õî÷åòñÿ ñ óòðà êóøàòü ïîêóøàéòå ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ, êîãäà çàõî÷åòñÿ.

Äàê âîò, ñ óòðà ÿ ïüþ ÷àøå÷êó êîôå áåç ñàõàðà, ñ êàêîé-íèáóäü çåôèðêîé. È âñå. Íå ëåçåò â ìåíÿ áîëüøå. Åñëè æå ó âàñ ñ óòðà õîðîøèé àïïåòèò, ìîæåòå ñêóøàòü êàøêó ñ ìàñëîì. Íå íàäî äåëàòü âñÿêèõ ãëóïîñòåé, òèïà âàðèòü êàøó íà âîäå áåç ñîëè è ñàõàðà. Äåëàéòå íîðìàëüíóþ, âêóñíóþ êàøêó, íà ìîëî÷êå. Õîòÿ ñ ñàõàðîì è ïðàâäà íå óñåðäñòâóéòå. ß, ê ïðèìåðó, ïðèó÷èë ñåáÿ óæå ìíîãî ëåò ïèòü ÷àé è êîôå áåç ñàõàðà, ÷åãî è âàì æåëàþ. Âñÿêèå ïîêóïíûå ìþñëè, õëîïüÿ, êîòîðûå âñå òàê ëþáÿò ìåøàòü ñ éîãóðòîì è êóøàòü íà çàâòðàê, óæå ñîäåðæàò ñóòî÷íóþ íîðìó ñàõàðà. ×èòàéòå ñîñòàâ. Êîôå ñ óòðà ÿ ïüþ îáû÷íûé, ðàñòâîðèìûé. Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, âñå ýòè ïîêóïíûå êîôå ýòî è íå êîôå âîâñå, à êîôåéíûé íàïèòîê. Îò íèõ íåò íè âðåäà, íè ïîëüçû. Òàê, ïî÷êè ïî÷èñòèòü òîëüêî ìîãóò ñëåãêà. Ïîýòîìó íå íóæíî áîÿòüñÿ. Åñëè æå âû ëþáèòåëü õîðîøåãî êîôå, êîòîðûé óìååòå âàðèòü è âñå òàêîå, òî ÿ áû âñå-òàêè îò íåãî âîçäåðæàëñÿ. Ïå÷àëüíî, íî ïîõóäåòü-òî õî÷åòñÿ? Îòëè÷íàÿ àëüòåðíàòèâà êîôå öèêîðèé. Ñòîèò íà ïîðÿäîê ìåíüøå, çàòî ïîëåçíûé. À åñëè è íå ïîëåçíûé, òî òî÷íî íå âðåäíûé Ñàì ñ íåäàâíåãî âðåìåíè ñäåëàë äëÿ ñåáÿ òàêîå îòêðûòèå, ïîïðîáîâàâ öèêîðèé. Âêóñ êîôå, íî íåò íè êîôåèíà, íè äðóãèõ ïîäîáíûõ âåùåñòâ. Ðàçáàâëÿþ ñ ìîëî÷êîì, è âîîáùå ïîéäåò íà óðà! Âîò è âåñü ìîé çàâòðàê.

Ñ ñîáîé íà ðàáîòó ÿ åæåäíåâíî áåðó 2-3 âàðåíûõ ÿéöà. Íå ñëóøàéòå òåõ, êòî ãîâîðèò, ÷òî æåëòîê ýòî âðåäíî è áëà áëà áëà Íè÷åãî â íåì âðåäíîãî íåò. Áîëåå òîãî, â ÿéöàõ ñîäåðæèòñÿ àðãèíèí, «õîðîøèé» õîëåñòåðèí, êîòîðûé ñïîñîáñòâóåò ñèíòåçó òåñòîñòåðîíà. Òàê ÷òî, ïàöàí÷èêè, õîòèòå ÷òîáû Àíòîøêà ñòîÿë êóøàéòå ÿè÷êè 🙂

Âîîáùå, ÿéöà î÷åíü ïèòàòåëüíûå, ñûòíûå. È â íèõ ìíîãî áåëêà, êîòîðûé âàì î÷åíü íóæåí! Ýòî ÿ êóøàþ ïðèìåðíî ÷àñîâ â 8 óòðà. ×àñèêîâ â 10, êîãäà æåëóäîê óæå ïîäàåò õîòü êàêèå-òî ïðèçíàêè æèçíè, êóøàþ êàêóþ-íèáóäü áûñòðîðàñòâîðèìóþ êàøêó. Îáû÷íàÿ ìàãàçèíñêàÿ êàøêà. Ñòàðàþñü áðàòü ÷òî-íèáóäü áåç ñàõàðà, íî ñ êóñî÷êàìè ôðóêòîâ. Ðàíüøå, êîãäà çàìîðà÷èâàëñÿ çà òî, ÷òîáû ñáðîñèòü âåñ, âìåñòî êàøêè ìàãàçèíñêîé ìîã ñâàðèòü ñâîþ, áåç ëèøíèõ äîáàâîê. Íî ëó÷øå óæ ñêóøàòü òàêóþ ìàãàçèíñêóþ êàøêó, ÷åì èñïûòûâàòü ãîëîä (âåäü îáåä åùå íå ñêîðî). Âîîáùå, îðãàíèçì íèêîãäà íå äîëæåí èñïûòûâàòü ãîëîä. Ýòî êàê æàæäà. Êîãäà âû ÷óâñòâóåòå, ÷òî õîòèòå ïèòü, â îðãàíèçìå óæå äàâíî íà÷àëîñü îáåçâîæèâàíèå. È íå ãîâîðþ î êàêîì-òî ïðÿì ñóøíÿêå, íî ðàç ïðîñûïàåòñÿ æàæäà, çíà÷èò ãäå-îò óæå ïåðåñîõëî, ïðîñòî ïîêà òàì ñòðåëî÷êà íå äîéäåò äî êðèòè÷åñêîé îòìåòêè, è íå äàñò âàøåìó ìîçãó ñèãíàë î òîì, ÷òî âàì íóæíî âûïèòü âîäû ïðîõîäèò äîñòàòî÷íî âðåìåíè. Òàê è ñ ãîëîäîì. À ïîêà âû ãîëîäàåòå îðãàíèçì èñïûòûâàåò ñòðåññ. À ñòðåññ ýòî âûðàáîòêà êîðòèçîëà. Ãîðìîí, êîòîðûé ðàçðóøàåò âàøè è áåç òîãî ñëàáåíüêèå ìûøöû. À êîãäà óæå ïîñëå ãîëîäà ïîïàäàåò â îðãàíèçì, òî îðãàíèçì íå õî÷åò áîëüøå èñïûòûâàòü ñòðåññ, è áóäåò âñ¸ îòïðàâëÿòü íà âàøó æèðîâóþ ôàáðèêó. Ïðî çàïàñ. Ïîýòîìó, ïèòàòüñÿ ëó÷øå çàðàíåå. Ïðèìåðíî ïîíèìàåòå, ÷òî ÷åðåç ïàðó ÷àñîâ çàõî÷åòñÿ êóøàòü íà÷íèòå êóøàòü ÷åðåç ÷àñ ïÿòüäåñÿò ìèíóò.

Îáåä ó ìåíÿ ñàìûé îáû÷íûé îáåä Êóøàþ ñóï÷èê, êóøàþ âòîðîå, à ýòî ìîæåò áûòü ÷òî óãîäíî. Ãðå÷à, ãîðîøíèöà, âåðìèøåëü, êàêàÿ-íèáóäü êóðèíàÿ êîòëåòêà èëè ðûáà. Òàê óæ ñëîæèëîñü, ÷òî êóðèöó ÿ ëþáëþ, à îíà, áóäòî ðàäè ìåíÿ, áîãàòà âñå òåì æå áåëêîì Íî íå çàáûâàåì, ÷òî ýòî ÿ, ó ìåíÿ íåò öåëè õóäåòü. Íà âàøåì æå ìåñòå ÿ áû íè â êîåì ñëó÷àå íå åë áû ðèñ, êàðòîôåëü, ìàêàðîíû, ïðè âîçìîæíîñòè ñúåñòü òó æå ñàìóþ ãðå÷ó. Õîòÿ ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, äàâàÿ èìåííî îáùèå ðåêîìåíäàöèè (ÿ âàñ íå çíàþ, êàê è ñòåïåíü âàøåãî îæèðåíèÿ, è æåëàíèÿ ïîõóäåòü), ìîãó ïîñîâåòîâàòü óæ â îáåä ïîêóøàòü êàê õî÷åòñÿ. Íî êàê õî÷åòñÿ ýòî èìåííî ïåðâîå è âòîðîå. Áåç âñÿêèõ äåñåðòîâ, áóëî÷åê è âñåãî òàêîãî. Çàáûë íàïèñàòü ïðî õëåá. Åñëè âû âñå åùå íå âû÷åðêíóëè åãî èç ñâîåãî ðàöèîíà ñðî÷íî çàáóäüòå ïðî âñå õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ âîîáùå â ïðèíöèïå. Ëó÷øå óæ ïîîáåäàòü ðàç â äåíü íîðìàëüíî, ñèëüíî íå îãðàíè÷èâàÿ ñåáÿ, ÷åì ïîêóøàòü ñ õëåáîì, ëèøü áû ìåñòà â æåëóäêå ïîáîëüøå áûëî. Âñå ìû ïîìíèì êàê íàñ ñ äåòñòâà ó÷èëè «êóøàé ñ õëåáîì, à òî íå íàåøüñÿ». È íå çðÿ ó÷èëè. Õëåá ëèøíèå óãëåâîäû. ×óâñòâî íàñûùåíèÿ ïðèõîäèò áûñòðî, êóøàòü ñðàçó íå õî÷åòñÿ, æåëóäîê çàáèâàåòñÿ, íî òî÷íî òàê æå áûñòðî ñíîâà õî÷åòñÿ åñòü, à íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî óãëåâîäîâ âû óæå ñúåëè.

Çàòåì, ÷àñèêà â 3-4 ÿ çàêèäûâàþñü òâîðîæêîì. Îïÿòü æå, íå íóæíî ñëóøàòü âñÿêèõ ìîëîäöîâ, êîòîðûå ñîâåòóþò åñòü òîëüêî îáåçæèðåííûé òâîðîã. Íó ÷òî çà áðåä? Âåñü âêóñ èìåííî â æèðå. Ïîýòîìó, 5-10% æèðíîñòè âïîëíå äîïóñòèìî. Îïÿòü æå, ðå÷ü îáî ìíå, íå èìåþùåãî æåëàíèå ïîõóäåòü, ÿ äîáàâëÿþ â òâîðîã ïèòüåâîé éîãóðò. ×òîáû ñóõî íå áûëî:) Ïëþñ êî âñåìó, áåëîê ìíå íåîáõîäèì ïåðåä òÿæåëîé òðåíèðîâêîé. Âîîáùå, åñëè ó âàñ íåò íåïåðåíîñèìîñòè ëàêòîçû (ìîëî÷íîãî ñàõàðà), òî òâîðîæîê âàì âñåãäà â ïîìîùü.

Ñ òðåíèðîâêè ÿ âîçâðàùàþñü ÷àñèêîâ â 7-8, è âîò óæå âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ âîîáùå íèêàêèå óãëåâîäû íå äîëæíû ïîïàäàòüñÿ ìíå íà ãëàçà. Îáÿçàòåëüíî êàêàÿ-íèáóäü êóðèíàÿ åðóíäà ìåíÿ æäåò äîìà. Êóðèíûå êîòëåòêè, ëèáî ïðîñòî âêóñíî ïðèãîòîâëåííàÿ ôèëåøêà. Âîîáùå, èç êóðèíîãî ôèëå ìîæíî ïðèãîòîâèòü ïðîñòî íåèìîâåðíîå ìíîæåñòâî áëþä. È íå âàæíî æàðèòü âû ýòî áóäåòå èëè ïàðèòü, îòáèâàòü èëè îòãëàæèâàòü óòþãîì. Íå áîéòåñü ïîäñîëíå÷íîãî ìàñëà. Áîéòåñü áóëî÷åê. Ëè÷íî ÿ ëþáëþ ïàðó êóðèíûõ ôèëå ñ êàáà÷êîâîé èêðîé. ß åå îáîæàþ, ïëþñ êî âñåìó îíà ñìÿã÷àåò ýòó êóðèíóþ ñóõîñòü. Ïîñëå, ïüþ ÷àåê. È åñëè óæ ïðÿìî íó î÷åíü õî÷åòñÿ, òî ìîãó ñúåñòü çåôèðêó èëè ìàðìåëàäêó. Íó èëè ïðîñòî äîáàâèòü â ÷àé ëîæå÷êó ìåäà.  âàøåì ñëó÷àå, ÿ áû âîçäåðæàëñÿ è îò ýòîãî. Ïî êðàéíåé ìåðå âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ. Ìàðìåëàäêà èëè ìåä ýòî òàêèå âåùè, êîòîðûå âàì ïîìîãóò, êîãäà íó î÷åíü õî÷åòñÿ ñëàäêîãî. Íåìíîæêî çàêèíóëèñü, îðãàíèçì óñïîêîèëè, è ïîðÿäîê. Íó è ïîòîì, åñëè óæ ñîâñåì ïðèñïè÷èò, ÿ ìîãó ïðÿìî íà íî÷ü ñêóøàòü òâîðîæîê. Íåìíîæêî. Âîîáùå, äëÿ ëþáèòåëåé êóøàòü òâîðîã ñ óòðà, ðåêîìåíäóþ ïåðåíåñòè ýòî íà âå÷åðíåå âðåìÿ. È êîãäà âàì íà íî÷ü íó î÷åíü õî÷åòñÿ æðàòü, ñêóøàéòå òâîðîæîê. Ýòî íå ïðîñòî óòîëèò ãîëîä, íî åùå è ïîëåçíî íà íî÷ü.

Èòîãî ó ìåíÿ âûõîäèò 4-5 ïðèåìîâ ïèùè. Íî èõ ïîðöèè íå òàêèå óæ áîëüøèå, íî ëè÷íî ìíå ýòîãî õâàòàåò, ÷òîáû ïîääåðæèâàòü îðãàíèçì â òîíóñå, è íå äîïóñêàòü íàñòóïëåíèÿ ãîëîäà.

Ìîé ðîñò ïðèìåðíî 178 ñì, âåñ îêîëî 90 êã. Ïðè òàêîì âîò ðåæèìå ïèòàíèÿ ÿ âûãëÿæó òàê:

Êðîìå òîãî, åæåäíåâíî íóæíî ïèòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî âîäû. Íàø îðãàíèçì ïðàêòè÷åñêè âåñü ñîñòîèò èç âîäû. Íå ñ÷èòàþòñÿ âñÿêèå ÷àè, êîôåè, ãàçèðîâêè (âû åùå ãàçèðîâêó ïüåòå???âû áåçíàäåæíû ). ×èñòàÿ âîäà. Êàê ìèíèìóì ïîëòîðàøå÷êó âîäè÷êè â äåíü âûïèâàòü íóæíî. Âñå ëèøíèå îòðàáîòàííûå âåùåñòâà âûâîäÿòñÿ èç îðãàíèçìà ñ ïîìîùüþ âîäû. Íå êîïèòå ýòî â ñåáå.

Ñóùåñòâóåò îäíà èíòåðåñíàÿ òåîðèÿ, ÷òî åñëè íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè æåñòêî îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ â óãëåâîäàõ, òî â âûõîäíûå, ê ïðèìåðó, ìîæíî ïîçâîëèòü ñåáå ÷òî óãîäíî, è ýòî íå ïðèíåñåò âðåäà. Îðãàíèçì, îãîëîäàâøèé îò îòñóòñòâèÿ óãëåâîäîâ, ïîëó÷èâ ýòîò äåôèöèò «áûñòðîóãëåâîäèñòûõ êàëîðèé», ñðàçó îòïðàâèò èõ íà ïåðåðàáîòêó â ýíåðãèþ äëÿ îðãàíèçìà, à íå â æèðîâûå çàïàñû. ß î÷åíü êîðîòêî è ïðèìèòèâíî îïèñàë ýòó òåîðèþ, íî ñóòü, äóìàþ, äîíåñ. Ëè÷íî íà ìíå äàííàÿ òåîðèÿ ðàáîòàåò!  òå÷åíèå íåäåëè ÿ íå åì íè÷åãî ìó÷íîãî, ñëàäêîãî.  ñóááîòó, ê ïðèìåðó, ÿ ìîãó ïîçâîëèòü ñåáå ÷òî óãîäíî. Äàæå «áèã òåéñòè» ìîãó ñîæðàòü))) È äàæå åñëè ñðàáîòàåò íåáîëüøîé ñêà÷îê âåñà â áÎëüøóþ ñòîðîíó, òî âå÷åðîì â ïîíåäåëüíèê âåñ ïðåæíèé. Âîäíî-ñîëåâîé áàëàíñ âîññòàíîâèòñÿ, è âåñ êàêîé áûë, òàêîé è åñòü. Çàïîìíèòå, +/- 2 êã ýòî ñóùèå ïóñòÿêè. Ýòîò âåñ ìîæåò ìåíÿòüñÿ äàæå çà 1-2 äíÿ. Ýòî ëèøü âîäíûå îòåêè, íå íàäî ïóòàòü èõ ñ æèðîì. Æèð ñàì ïî ñåáå èìååò ïëîòíóþ ñòðóêòóðó Ïîýòîìó, åñëè âû ïñèõîëîãè÷åñêè ñåáÿ íàñòðîèòå «íå ñòðàäàòü» îò îòñóòñòâèÿ áóëî÷åê íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè, ïîòîìó ÷òî çíàåòå, ÷òî âàñ æäåò ñóááîòà, â êîòîðóþ âû ñìîæåòå è òîðòèê ñêóøàòü, è åùå ÷åãî âêóñíîãî, òî ìîæåòå ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü ñ òàêèì ïîäõîäîì. Ãëàâíîå ÷òîáû âû ñàìè â ýòî âåðèëè, è íà ïðîòÿæåíèè íåäåëè íå ïîçâîëÿëè ñåáå òàêèõ ñðûâîâ. Åñëè æå â òå÷åíèå íåäåëè âû è òàê êóøàåòå ñëàäêîå, òî îðãàíèçì è íå ñòðàäàåò íåõâàòêîé óãëåâîäîâ, ïîýòîìó íàæðàâøèñü â ñóááîòó, îðãàíèçì ïîäóìàåò «êàæäûé äåíü ïîñòóïàëî íåìíîæêî, à òåïåðü òîííà, íàôèãà ìíå ñòîëüêî, äàé-êà îòëîæó». ß äîñòàòî÷íî äàâíî äåðæóñü íà òàêîì ïðèíöèïå, è îòëè÷íî ñåáÿ ÷óâñòâóþ. Ïî òèõîíüêó íóæíî îòó÷àòü ñâîé ìîçã îò ñàõàðîçàâèñèìîñòè.

Êðîìå òîãî, ëþäè ÷àñòî èãíîðèðóþò ïîëüçó âèòàìèíîâ. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ôðóêòû ñîäåðæàò ìíîãî âèòàìèíîâ. Àïåëüñèíû, ìàíäàðèíû ñîäåðæàò ìíîãî âèòàìèíà Ñ, çíà÷èò áóäåì æðàòü ìíîãî ôðóêòîâ. Íèêòî âåäü íå çàäóìûâàåòñÿ îá èõ âðåäå, òàê ïðîùå, àïåëüñèíêè æ âêóñíûå. Âñå õîðîøî â ìåðó. Íî êòî-íèáóäü çàäóìûâàëñÿ íàä òåì, ÷òî îáû÷íàÿ àñêîðáèíêà, êîòîðûõ â àïòåêàõ ïðóä ïðóäè, è ïî öåíå îíà ãîðàçäî óñòóïàåò òåì æå àïåëüñèíàì, ïðèíîñèò òàêóþ æå ïîëüçó?! Ñàìûé ëåãêîäîñòóïíûé âèòàìèí! À ñêîëüêî èç âàñ ïîêóïàþò àñêîðáèíêè? Íå ëåíèòåñü è íå áîéòåñü, âîçüìèòå ñåáå êàêîé-íèáóäü äàæå äåøåâûé êîìïëåêñ âèòàìèíîâ â ïðîñòîé àïòåêå.

Ïîäûòîæèì:

à) ïèòàòüñÿ íóæíî ÷àùå, íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè;

á) èñêëþ÷àåì áûñòðûå óãëåâîäû, ñòàðàåìñÿ êóøàòü áîëüøå áåëêà;

â) ÿéöà, òâîðîã îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ ïåðåêóñîâ â òå÷åíèå äíÿ;

ã) íå íóæíî ïûòàòüñÿ õóäåòü ðåçêî, 800 ãðàìì â íåäåëþ îïòèìàëüíûé âàðèàíò;

ä) äà è ñàìè äåëàéòå ñâîè âûâîäû)))

Ìíîãèì ëþäÿì ãîðàçäî ñëîæíåå çàñòàâèòü ñåáÿ ïèòàòüñÿ ïðàâèëüíî. Âûáèðàÿ ìåæäó «îãðàíè÷èòü ñåáÿ â åäå» è «íà÷àòü çàíèìàòüñÿ», ìíîãèå âûáåðóò âòîðîå. Åñëè òàêèõ ëþäåé íàáåðåòñÿ äîñòàòî÷íî, ÿ íàïèøó êàê ìîæíî çàíèìàòüñÿ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ, òåì ñàìûì ðàñõîäóÿ áîëüøå êàëîðèé, ÷åì îáû÷íî.

Источник